1.本公开属于固态制冷技术领域,特别涉及一种形状记忆合金板材受压弯曲而发生形变的加载模式与应用其原理的制冷器结构及其制冷方法。

背景技术:

2.随着现如今制冷设备的广泛使用,传统制冷剂氟利昂被大量制造和排放,虽然氟利昂对人体无刺激性且无毒,但其本身化学属性导致大气层中臭氧含量下降,而臭氧有阻碍宇宙紫外线的作用,大气臭氧的含量下降不仅使得地球表面的生物收到紫外线的伤害,还使得平流层下部和对流层温度上升,从而诱发了“温室效应”。为实现人类的可持续发展,寻找一种环境友好型的制冷技术成为了迫在眉睫的需求。

3.英国科学家在2004年提出的弹卡固态制冷技术获得世人的关注,通过对材料的进行形变,而产生吸放热的作用。此项技术更在2014年被美国国家能源部门审核为最有可能取代现有气体压缩制冷的技术之一。其中,由于具有极高的相变熵值和材料能效比,镍钛形状记忆合金逐渐成为核心材料,被应用于弹卡固态制冷技术之中。近些年,国内外学者都对镍钛记忆合金弹卡固态制冷领域进行了深入的探索和研究,但存在许多问题与不足,包括较低的力学稳定性与疲劳性能、无法连续运作、较低的制冷温差与能效比、较高的驱动力等,且很少对空气制冷器进行研究。

4.例如,来自于卢布尔雅那大学的研究学者jaka tusek,于2016年在自然能源期刊上发表并报道了一种基于镍钛形状记忆合金拉伸形式的主动回热制冷系统,使用水作为传热介质,获得了15.3k的传热介质温差。但系统是基于试验测试机设计,其拉伸驱动力在7000~8000n,无法小型化与商业化。中国专利cn201810660524.1(公开号cn108954901a,公开日期2018.12.07)公开了一种具有形状记忆合金管材的固态制冷系统,传热介质也为水,其主要特征是通过控制机构分别与冷泵、电动压机相连接,驱动第一传动块和第二传动块沿着内径为3.00mm~5.00mm、外径为5.00mm~7.00mm的形状记忆合金管进行轴向方向线性循环运动,同时通过滚珠丝杆控制吸热剂于管内循环流动,输出回热器自身的冷量和热量以实现输出系统温差。该发明虽然完整地阐述了形状记忆合金压缩形式下的部件构造与运行,但同样的存在驱动力过大的问题(大于10000n),其驱动器与主要制冷部件存在体积比过大的问题(超过100:1)。

技术实现要素:

5.为了解决至少上述问题之一,本公开提供了一种形状记忆合金板材受压弯曲的形式与应用其原理的制冷器及其制冷方法。

6.根据本公开的一个方面,提供一种制冷器,其包括:换热管路、压弯板件组以及驱动器,所述换热管路具有热端区和冷端区,所述压弯板件组包括:对向设置的第一夹板和第二夹板;以及受压板件,所述受压板件以被压弯为初始状态固定在所述第一夹板和所述第二夹板之间;所述驱动器驱动所述压弯板件组在所述换热管路的热端区和冷端区之间往复

运动,其中,在所述热端区,所述受压板件处于弯曲的加载状态而放热,在所述冷端区,所述受压板件恢复初始状态而吸热。

7.可选地,所述受压板件可以由弹卡性质材料制成。

8.可选地,所述弹卡性质材料至少包括形状记忆合金、自然橡胶、合成聚合物,优选地,所述形状记忆合金选自包括以下的组:镍钛合金、铜铝锰合金、镍锰钛合金、镍钛钴合金。

9.可选地,所述第一夹板与所述第二夹板为扁平长方体结构,所述第一夹板与所述第二夹板保持底面相对平行且侧面均共面的空间位置状态。

10.可选地,所述受压板件长度方向上的两端可以以螺纹连接方式分别固定至所述第一夹板和所述第二夹板之间。

11.可选地,所述受压板件包括左右彼此相对的两部分,分别称为第一板件组与第二板件组,在所述初始状态下,被压弯的所述第一板件组的几何中心与所述第二板件组的几何中心彼此远离地向外突出。

12.可选地,所述受压板件的第一板件组与第二板件组分别由长条状的至少两种尺寸的板件组成,两种尺寸的板件的几何中心保持一定距离,距离为0.1mm~5mm。

13.可选地,被压弯的所述受压板件的曲率从所述受压板件的几何中心向两端逐渐减小。

14.可选地,所述第一夹板和所述第二夹板可以构造为其尺寸与所述热端区和所述冷端区之间的接口区域的尺寸相对应,使得所述第一夹板或所述第二夹板与所述接口区域相配合以分离所述热端区和所述冷端区。

15.可选地,所述制冷器的传热介质为空气。

16.可选地,所述制冷器还可以包括热风道和冷风道,所述热风道与所述热端区相连通以排出热空气,所述冷风道与所述冷端区相连通以排出冷空气。

17.可选地,所述制冷器还可以包括第一风机和第二风机,所述第一风机和所述热风道分别设置在所述热端区的两端,所述第二风机和所述冷风道分别设置在所述冷端区的两端。

18.可选地,所述第一风机和第二风机可以为贯流风机。

19.可选地,所述驱动器可以构造为将所述压弯板件组向所述热端区的管路内壁推压,使得所述受压板件在所述热端区的管路内壁的挤压下处于所述加载状态。

20.可选地,所述第一夹板、所述第二夹板、所述热风道以及所述冷风道中的至少之一可以由塑料、金属或树脂材料通过3d打印或线切割形成。

21.根据本公开的另一个方面,提供一种用于前述制冷器的制冷方法,当驱动器驱动压弯板件组从冷端区移动至热端区后,所述驱动器对所述压弯板件组进行加载使得第一夹板和第二夹板之间的距离减小,受压板件由初始状态被进一步弯曲而处于加载状态并保持当前状态一段时间进行放热,此时第一风机运行并吹出热空气;当驱动器驱动压弯板件组离开热端区后,所述驱动器对所述压弯板件组进行卸载使得第一夹板和第二夹板之间的距离恢复至初始状态下的距离,受压板件恢复至初始状态并保持当前状态一段时间进行吸热,此时第二风机运行并吹出冷空气。

22.可选地,所述驱动器施加的压力为100n~500n。

23.可选地,所述驱动器在制冷器放热过程中保持压力时间为2.1s~30.0s,吸热过程保持无压力时间为2.1s~30.0s。

24.可选地,所述第一风机在制冷器放热过程中保持吹风时间为2.1s~30.0s,所述第二风机在制冷器吸热过程中保持吹风时间为2.1s~30.0s。

25.与现有技术相比,本公开的制冷器通过受压板件在弯曲过程的吸热效应实现制冷,从而可以实现装置的轻量化,提高了换热效率以及板材在加卸载情况下的稳定性。

附图说明

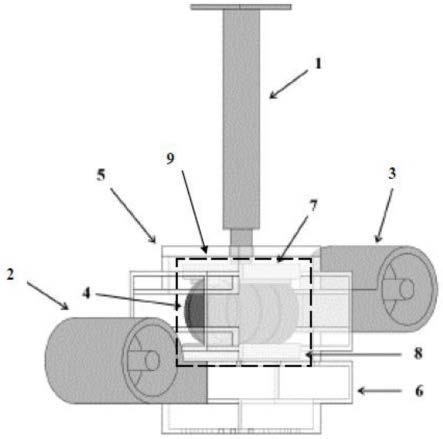

26.图1是根据本公开示例性实施例中的制冷器的结构示意图;

27.图2(a)和图2(b)示出根据本公开示例性实施例中所采用的受压板件及其尺寸;

28.图3(a)和图3(b)是本公开中制冷器的原理展示;

29.图4是在红外相机的拍摄下以不同的位移量对使用中的受压板件加载/卸载时受压板件的表面温度变化;

30.图5(a)和图5(b)是以不同的位移量对使用中的受压板件加/卸载时受压板件的表面温度变化;以及

31.图6是根据本公开示例性实施例中的制冷器在实际运作中的加卸力/卸载力与位移量的关系示意图。

32.附图标记说明:

33.1驱动器

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2第一风机

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3第二风机

34.4受压板件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

5冷风道

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

6热风道

35.7第一夹板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

8第二夹板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

9压弯板件组

36.10换热管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11冷端区

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12热端区

37.a接口区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

41第一板件组

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

42第二板件组

具体实施方式

38.为使本领域的技术人员更好地理解本公开的技术方案,下面结合附图来对本公开提供的形状记忆合金板材受压弯曲的形式与应用其原理的制冷器结构进行详细描述。

39.如图1所示,其示出了示例性实施例中的制冷器的结构。该制冷器包括:换热管路10,其具有冷端区11和热端区12;压弯板件组9,其包括:对向设置的第一夹板7和第二夹板8,以及受压板件4,受压板件4以一定预弯曲为初始状态固定在第一夹板7和第二夹板8之间;驱动器1,其驱动压弯板件组9在换热管路10的热端区12和冷端区11之间往复运动,其中,在热端区12,受压板件4处于弯曲的加载状态而放热,在冷端区11,受压板件4恢复初始状态而吸热。此处的“加载状态”是指受压板件4由受压弯曲的初始状态进一步被加载以进一步弯曲的状态。本实施例中的制冷器通过形状记忆合金制成的受压板件在热端区12受到上下夹板7和8的挤压而发生失稳弯曲,处于加载状态继而发生形变而放热;相应地,受压板件在冷端区恢复至初始状态,继而发生形变恢复而吸热,从而实现制冷。

40.本实施例中的制冷器是基于弹卡固态制冷系统的制冷器,并且使用了形状记忆合金所制成的受压板件作为受压弯曲的结构,其在保持一定制冷量的条件下极大减少了其驱动力。通过合理的管路设计可以实现装置的轻量化,提高了换热效率。

41.可选地,受压板件由弹卡性质材料制成。弹卡性质材料是指具有弹卡(热)效应的固体材料。弹卡效应是固体材料热效应的其中一种,是由外加应力场驱动,导致材料发生应变后产生热量的释放或吸收。相比于其他固体材料热效应,弹卡性质材料进行的弹卡效应具有高熵变的特点,这可以极大地提高能量转换率。

42.可选地,弹卡性质材料至少包括形状记忆合金、自然橡胶、合成聚合物等。形状记忆合金是一种在常温下变形却能在加温后回复原状的金属。形状记忆合金有两大特性,一是形状记忆效应,二是超弹性。在此利用的是形状记忆合金的超弹性特性。

43.优选地,形状记忆合金选自包括以下的组:镍钛合金、铜铝锰合金、镍锰钛合金、镍钛钴合金。在具体实施例中,受压板件4可以由形状记忆合金中的镍钛记忆合金制成。由镍钛记忆合金制成受压板件能够在保持一定制冷量的条件下进一步减少了所需的驱动力。

44.可选地,受压板件4长度方向上的两端以螺纹连接方式分别固定至第一夹板7和第二夹板8。在将受压板件安装后,受压板件形成稳定结构,即两个夹板约束受压板件的两端以将受压板件约束为弯曲的形式,从而提高了受压板件的两端在加载应力和卸载应力情况下的稳定性。

45.可选地,如图2(a)所示,受压板件4包括左右彼此相对的的两部分,分别称为第一板件组41与第二板件组42,在初始状态下,被压弯的第一板件组41的几何中心与第二板件组42的几何中心彼此远离地向外突出。两组板件以相反的方向向外弯曲,二者形成大致椭圆形造型,从而受压板件的力学性能更加稳定。应当理解的是,这里“左右彼此相对”并不限定为绝对方位上的左右,只是限定相对位置关系。

46.可选地,被压弯的受压板件4的曲率从受压板件的几何中心向两端逐渐减小。如图2(a)所示,受压板件4在其几何中心处具有最大曲率,而曲率沿受压板件长度方向向受压板件4的两端(朝着第一、第二夹板)逐渐减小。

47.可选地,第一夹板7和第二夹8板构造为其尺寸与热端区12和冷端区11之间的接口区域a的尺寸相对应,使得第一夹板7或第二夹板8与接口区域a相配合以分离热端区12和冷端区11。在此情况下,制冷器采用类似“电梯式”的管路设计,该管路结构能有效使得热端区与冷端区通过第一或第二夹板进行分离,提高了制冷器运行频率。

48.可选地,制冷器还可以包括冷风道5和热风道6,冷风道5与冷端区11相连通以排出冷空气,并且热风道6与热端区12相连通以排出热空气。在此情况下,结合受压板件的薄片外表面接触的传热形式,在相同体积与厚度下,传热面积相比于常规的管材内部传热而言,传热面积增大了1倍。在一些实施例中,例如,冷风道5和冷端区11位于热风道6和热端区12上方,并且压弯板件组9在冷端区11(冷风道5)和热端区12(热风道6)之间往复运动。由此,形成了“电梯式”风道结构。在一些实施例中,例如,制冷器的传热介质可以为空气。由此,采用空气作为传热介质可以实现固态制冷技术在空调上的应用。同时,“电梯式”风道结构还可以实现冷、热风持续稳定地分离,提高了换热效率,增加了系统能效比(cop)。应当理解的是,传热介质也可采用其他流体介质,例如水、液态金属、冷却液等。

49.可选地,制冷器还可以包括第一风机2和第二风机3,第一风机2和热风道6分别设置在热端区12的两端,第二风机3和冷风道5分别设置在冷端区11的两端。该设计减少了额外热的输入,且通过管路配合风机调节传热介质流动速度,使得传热介质能高效地与由形状记忆合金制成的受压板件接触,提高了制冷效率。

50.可选地,第一风机2和第二风机3可以为贯流风机。在此情况下,可以保证风速均匀稳定且可调节,进一步提高换热效率,增加了系统能效比(cop)。第一风机2在制冷器放热过程中保持吹风时间为2.1~30.0s,第二风机3在制冷器吸热过程中保持吹风时间为2.1~30.0s。

51.可选地,驱动器1可以构造为将压弯板件组9向热端区12的管路内壁(例如图1所示的管路的下壁)推压,使得受压板件4在热端区12的管路内壁的挤压下处于加载状态。由此,借由热端区12的管路内壁,驱动器1可以对压弯板件组9中的受压板件4进行加载操作,而无需额外设置加载装置,从而实现装置的轻量化要求。具体地,驱动器1可以为电动推杆、压电陶瓷、电磁推杆等直线运动推杆,其驱动压弯板件组9进行直线的往复运动并对受压板件4进行加载操作。

52.可选地,驱动器1施加的压力为100n~500n。同时,驱动器1在制冷器放热过程中保持压力时间为2.1~30.0s,吸热过程保持无压力时间为2.1~30.0s。

53.可选地,第一夹板7,第二夹板8,热风道6以及冷风道5中的至少之一由塑料、金属或树脂材料通过3d打印或线切割形成。通过例如采用3d打印、慢走丝的线切割等先进制造工艺,能够提高整体系统精度,还进行了轻量化设计。在此情况下,本公开的制冷器的整体体积与驱动器比体积,更接近于现在传统的制冷空调。此外,热风道6以及冷风道5采用隔热材料制造,有效杜绝热量的损耗,同时合适的风道设计使得空气能充分地与受压板件4进行热交换。

54.可选地,如图2(a)所示,受压板件4的第一板件组41与第二板件组42可以分别由长条状的至少两种尺寸的板件组成。如图2(b)所示,可以例如采用厚度为0.50mm的以下两种尺寸的板件:长度为100mm且宽度为25mm的板件,以及长度为110mm且宽度为25mm的板件。具体地,在安装压弯板件组时,由于受压板件在上下夹板之间向外侧弯曲,因此通过将具有较长长度的受压板件安装在具有较短长度的受压板件的外侧,能够提高受压板件的传热效率并保证其力学稳定性。同时,两种不同尺寸的板件在安装时,它们的几何中心保持一定距离,距离为0.1mm~5mm。应当理解的是,在满足相应比例的前提下,也可以选择其他尺寸的板件。

55.根据本公开的另一方面,提供一种用于前述制冷器的制冷方法,当驱动器驱动压弯板件组9从冷端区11移动至热端区12后,驱动器1对压弯板件组9进行加载使得第一夹板7和第二夹板8之间的距离减小,受压板件4由初始状态被进一步弯曲而处于加载状态并放热;当驱动器驱动压弯板件组9离开热端区12后,驱动器1对压弯板件组9进行卸载使得第一夹板7和第二夹板8之间的距离恢复至初始状态下的距离,受压板件4恢复至初始状态并吸热。

56.以下结合具体实施例说明本公开的制冷器的制冷原理,并通过试验对本公开的制冷器做进一步的阐述:

57.制冷原理

58.以图3(a)和图3(b)为例,制冷器的工作原理是:将加工的上下第一、第二夹板7与8与受压板件4安装成如图1所示结构,上夹板7与驱动器1连接,夹板之间有固定距离,板件处于弯曲状态,具体表现为板件的几何中心向外突出,板件的曲率向其两端有递减趋势。初始状态下,受压板件4处于高位状态,此时根据外部控制器的控制,驱动器1向下进行直线推进

运动,随着驱动器加载,第一夹板7和第二夹板8平行靠近彼此,受压板件4的中心向外突出弯曲,曲率变大,使得压弯板件组9的整体结构被压缩,其中受压板件4受到上下夹板7与8的挤压而发生弯曲(例如失稳弯曲),继而发生形变放热。同时,下风机3运行,将受压板件4产生的热量由右向左从低位状态排出;在卸载状态下,随着驱动器1的向上直线运动,第一夹板7和第二夹板8恢复原先固定距离,压弯板件组9的整体结构恢复初始形状,受压板件4恢复初始状态,并释放冷量。同时,上风机3运行,将受压板件4产生的冷量由左向右从高位状态排出。

59.相关试验

60.本试验中所采用的制冷器结构如图1所示。所使用的冷风道5(上风道)、热风道6(下风道)、上夹板7、下夹板8由光敏树脂经3d打印制造而成,互相由螺丝连接;所选取的受压板件4是由美国memry公司提供的镍钛形状记忆合金板(镍钛板),镍钛形状记忆合金板经线切割制作而具有两种尺寸:一种尺寸为0.5mm

×

25mm

×

100mm、另一种尺寸为0.5mm

×

25mm

×

110m;弹卡固态制冷系统由万能试验机mts landmark 370.10(图1中的驱动器1)进行应力加载;所选取的第一风机2(下风机)和第二风机3(上风机)选为贯流风机,分别与下风道6与上风道5连接。

61.制冷器的加载方式如图3(a)和图3(b)所示,包括两个过程:加载过程和卸载过程。加载力为450n,受压板件4接触管路底部后的压缩位移量为30mm。

62.试验1

63.将受压板件4安装在传热结构中,并使用红外相机对镍钛板表面进行温度变化测量。用万能试验机在不同的压缩位移量的情况下驱动镍钛板形变,表面温度变化如图4所示。可以看出,在加载时,镍钛板同周围环境相比,温度有明显提升;在卸载时,镍钛板也表现出温度明显的降低。具体数值如图5(a)和图5(b)所示,在最大压缩位移量为35mm的情况下,镍钛板表面在加载时平均有5度的温度上升;卸载时,镍钛板的表面温度由室温下降了5度,总的温度变化如图所示有10.58度。

64.试验2

65.以两种不同尺寸的镍钛板材共12片构造本试验中的受压板件,按照图3(a)和图3(b)所示方法经万能试验机分别加载了一个弹卡循环,加载力/卸载力与位移量关系图表现如图6所示。可以看出整个系统加载为一个封闭的应力应变环,说明外部传热结构与形状记忆合金在运行时保持力学稳定性。

66.试验3

67.以两种不同尺寸的镍钛板材共12片构造本试验中的受压板件,按照图3(a)和图3(b)所示方法经万能试验机分别加载了一个弹卡循环,并打开上下位置的上风机3与下风机2,能感受到热风与冷风由相应位置流出。

68.据此,与现有技术相比,本公开的制冷器具有下述优点:

69.1、结构设计方面:本公开的制冷器的一些构成部件可以采用3d打印、慢走丝线切割等先进制造工艺制造,从而能够提高整体系统的精度,并且还实现了装置的轻量化。整体体积与驱动器比体积接近于现在传统的制冷空调。

70.2、传热方面:本公开的制冷器采用了薄片外表面接触传热形式。在相同体积与厚度下,传热面积相比于管材内部传热而言传热面积增大了1倍。同时,本公开的制冷器采用

空气作为传热介质,实现了固态制冷技术在空调上的应用。并且,“电梯式”风道结构还可以实现冷、热风持续稳定地分离,提高了换热效率,增加了系统能效比(cop)。

71.3、力学方面:本公开的制冷器的外部传热结构,在将受压板件安装后,受压板件形成受压板件的两端受到夹板约束的稳定结构,这样提高了受压板件的两端在加载应力和卸载应力情况下的稳定性。同时,与常规压缩和拉伸式弹卡固态制冷器(加载力:2000n~10000n,制冷功率:2w~6w)相比,本公开的制冷器所需加载力仅为450n,可获得10w的制冷功率。

72.综上,本公开的制冷器及其制冷方法通过受压板件在弯曲过程的吸热效应实现制冷,从而可以实现装置的轻量化,提高了换热效率以及受压板件在加载和卸载情况下的稳定性。

73.可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本公开的原理而采用的示例性实施方式,然而本公开并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本公开的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本公开的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。