一种用于中央空调电子净化病毒消杀设备

[技术领域]

[0001]

本发明涉及中央空调净化技术领域,具体地说是一种用于中央空调电子净化病毒消杀设备。

[

背景技术:

]

[0002]

目前,现有用于中央空调的净化与病毒消杀设备主要都是基于过滤网的改进与增加防病毒过滤网的形式完成相对的净化与病毒的防范。其优点是结构简单,初建成本低。但却具有以下不足之处:

[0003]

(1)病毒消杀不彻底,未有效防范各类病毒,针对性病毒需定制特定过滤网;

[0004]

(2)未对空气内的大量灰尘进行隔绝,过滤网需频繁更换,未有效得到空气进化;

[0005]

(3)对中央空调出风量/风压有衰减,影响中央空调使用效果;

[0006]

(4)使用维护保养材料成本与人员成本较高;

[0007]

(5)对有疫情情况下还需针对中央空调出风口、风管与空调箱进行消杀,增加无形成本;

[0008]

(6)过滤网时效过了(使用脏了)无法满足对病毒的消杀。

[

技术实现要素:

]

[0009]

本发明的目的就是要解决上述的不足而提供一种用于中央空调电子净化病毒消杀设备,能够对使用中央空调环境下进行实时环境的净化和空气的消杀,且操作与控制简单方便,同时降低了使用过程中的人员及材料成本。

[0010]

为实现上述目的设计一种用于中央空调电子净化病毒消杀设备,包括外壳1,所述外壳1的进风侧设置有进风口2,所述外壳1的出风侧设置有出风口3,所述进风口2处安装有风量风压传感器4,所述风量风压传感器4用于对进风量及风压进行监测,所述出风口3处安装有增压风量电机5,所述增压风量电机5通过线路连接风量风压传感器4,所述外壳1内设置有静电除尘区6、电子消杀区7和风量缓冲区8,所述静电除尘区6、电子消杀区7、风量缓冲区8由进风口2至出风口3依次布置,所述静电除尘区6用于对进入的空气进行初级空气净化处理,所述静电除尘区6下方设置有灰尘收集器9,所述灰尘收集器9用于收集空气的灰尘,所述电子消杀区7安装有多栅臭氧紫外光灭菌发生器10,并对进入的空气进行第二级臭氧和紫外线光消杀,所述电子消杀区7与风量缓冲区8之间设有纳米级过滤网11,所述纳米级过滤网11对进入的空气进行第三级精过滤,所述增压风量电机5设置在风量缓冲区8的出风侧,所述增压风量电机5将风量缓冲区8送出的风进行增量加压后由出风口3排出。

[0011]

进一步地,所述静电除尘区6内布置有多栅静电除尘放电极12和多栅静电除尘集尘板13,所述多栅静电除尘放电极12与多栅静电除尘集尘板13间隔布置。

[0012]

进一步地,所述静电除尘区6内布置有超声波振动陶瓷片14,所述超声波振动陶瓷片14通过柔性固定支架15安装在外壳1内,所述多栅静电除尘集尘板13连接在柔性固定支架15上。

[0013]

进一步地,所述静电除尘区6内的多栅静电除尘放电极12、多栅静电除尘集尘板13均沿纵向布置,所述电子消杀区7内的多栅臭氧紫外光灭菌发生器10沿横向布置。

[0014]

进一步地,所述纳米级过滤网11包括纳米活性炭过滤棉和纳米二氧化钛滤网,所述纳米级过滤网11由纳米活性炭过滤棉配合纳米二氧化钛滤网制成。

[0015]

进一步地,所述外壳1内设置有风流导向罩16,所述风流导向罩16呈倒置l型结构,所述风流导向罩16设置在静电除尘区6与电子消杀区7处,并将自进风口2进入的空气由下而上经过静电除尘区6,再由上而下经过电子消杀区7。

[0016]

进一步地,所述进风口2设置在外壳1的左侧,所述出风口3设置在外壳1的右侧,且出风口3的位置高于进风口2的位置。

[0017]

本发明同现有技术相比,具有如下优点:

[0018]

(1)本发明使用方便,无需人工干预,自行净化消杀工作,无化学制剂,不产生对人与物的化学反应造成的次生危害;

[0019]

(2)本发明能够减少对以往过滤网频繁更换,降低使用过程中的人员及材料成本,同时降低使用过程中因过滤网而产生的风量风压的逐步衰减问题;

[0020]

(3)本发明技术无高技术壁垒(优化投入成本),使用安装方便,设备均采用市电交流220v供电,大大降低了在疫情期间开启中央空调所带来的交叉感染的风险;

[0021]

(4)本发明操作与控制简单,可直接接入中央空调ba控制干接点控制,也可安装通讯控制板卡或定时独立控制;

[0022]

(5)本发明可对使用中央空调环境下进行实时环境的净化和空气的消杀,可做到24小时、360天全时段实时净化消杀工作,解决了传统的化学制剂消杀无法保证在时效过后达到消杀目的(需要在时效快过了,继续消杀工作)的问题。

[附图说明]

[0023]

图1是本发明的结构示意图;

[0024]

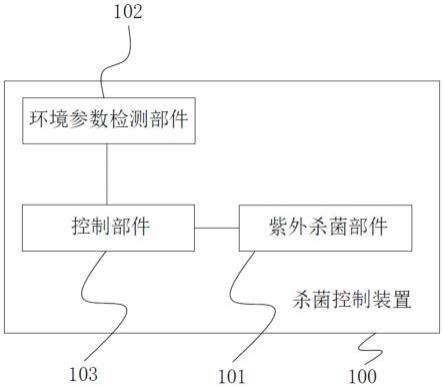

图2是本发明的工作流程图;

[0025]

图中:1、外壳 2、进风口 3、出风口 4、风量风压传感器 5、增压风量电机 6、静电除尘区 7、电子消杀区 8、风量缓冲区 9、灰尘收集器 10、多栅臭氧紫外光灭菌发生器 11、纳米级过滤网 12、多栅静电除尘放电极 13、多栅静电除尘集尘板 14、超声波振动陶瓷片 15、柔性固定支架 16、风流导向罩。

[具体实施方式]

[0026]

下面结合附图对本发明作以下进一步说明:

[0027]

如附图所示,本发明提供了一种用于中央空调电子净化病毒消杀设备,包括外壳1,外壳1的进风侧设置有进风口2,外壳1的出风侧设置有出风口3,进风口2处安装有风量风压传感器4,风量风压传感器4用于对进风量及风压进行监测,出风口3处安装有增压风量电机5,增压风量电机5通过线路连接风量风压传感器4,外壳1内设置有静电除尘区6、电子消杀区7和风量缓冲区8,静电除尘区6、电子消杀区7、风量缓冲区8由进风口2至出风口3依次布置,静电除尘区6用于对进入的空气进行初级空气净化处理,静电除尘区6下方设置有灰尘收集器9,灰尘收集器9用于收集空气的灰尘,电子消杀区7安装有多栅臭氧紫外光灭菌发

生器10,并对进入的空气进行第二级臭氧和紫外线光消杀,电子消杀区7与风量缓冲区8之间设有纳米级过滤网11,纳米级过滤网11对进入的空气进行第三级精过滤,增压风量电机5设置在风量缓冲区8的出风侧,增压风量电机5将风量缓冲区8送出的风进行增量加压后由出风口3排出。

[0028]

其中,静电除尘区6内布置有多栅静电除尘放电极12和多栅静电除尘集尘板13,多栅静电除尘放电极12与多栅静电除尘集尘板13间隔布置且均匀分布;静电除尘区6内布置有超声波振动陶瓷片14,超声波振动陶瓷片14通过柔性固定支架15安装在外壳1内,多栅静电除尘集尘板13连接在柔性固定支架15上;静电除尘区6内的多栅静电除尘放电极12、多栅静电除尘集尘板13均沿纵向布置,电子消杀区7内的多栅臭氧紫外光灭菌发生器10沿横向布置;纳米级过滤网11包括纳米活性炭过滤棉和纳米二氧化钛滤网,纳米级过滤网11由纳米活性炭过滤棉配合纳米二氧化钛滤网制成。

[0029]

本发明中,外壳1内设置有风流导向罩16,风流导向罩16呈倒置l型结构,风流导向罩16设置在静电除尘区6与电子消杀区7处,并将自进风口2进入的空气由下而上经过静电除尘区6,再由上而下经过电子消杀区7,从而可以更充分地对进入的空气进行除尘和消杀操作。进风口2设置在外壳1的左侧,出风口3设置在外壳1的右侧,且出风口3的位置高于进风口2的位置,这使得自进风口进入的空气先由下而上经过静电除尘区6,再由上而下经过电子消杀区7,然后经过纳米级过滤网11后,再由下而上经过风量缓冲区8,最后由高处位置的进风口2排出,这使得净化和消杀全程更彻底,工作效率更高。

[0030]

本发明鉴于市面上现有技术及大多数中央空调的结构,进行优化并结合本产品可进行实时对中央空调出/回风进行净化消杀。该设备进风口处安装有风量风压传感器对进风量及风压进行监测,监测数据传送给末级进行风量的增压增补,达到无损送风;进风先送入静电除尘装置,进行第一级空气净化处理,处理送入空气的大量灰尘(可处理0.1um~50um尘埃),由灰尘收集装置进行收集;第一级(初级)过滤完的空气进入第二级臭氧和紫外线光(260nm光谱)进行电子消杀处理(病毒/细菌初过滤);第二级完成电子消杀初过滤完成后,进入第三级臭氧气味及病毒/细菌过滤网进行精过滤,此处采用纳米技术制成的活性炭过滤棉并配合纳米二氧化钛制成的过滤网;当送入风经过了三级处理后风量与风压会有所衰减,再进行最后一级(末级)进行增量加压,从而保证中央空调的出风量和风压不受损失,达到理想设计指标。

[0031]

本发明集合了静电除尘,臭氧、紫外光谱病菌消杀,以及对过滤网的改进,并增加了风量风压的增量,达到中央空调对空气的净化和消杀。其中,(1)静电除尘部分,采用多栅电极与集尘板垂吊方式,该方式减少气流的损耗并有效增加气流的静电除尘能力;集尘板振打,采用免维护成本较低的超声波振动陶瓷片。(2)电子消杀区,采用紫外光谱(260nm)病菌消杀力最强光谱,配合臭氧发生器产生的臭氧同时对消杀区内的空气进行消杀。(3)过滤网,采用纳米技术制成的活性炭过滤棉,过滤掉一小部分病菌,同时过滤掉因消杀区产生的臭氧气味,并配合采用纳米技术制成的二氧化钛过滤网,同时对消杀区出的空气进一步进化与消杀。(4)风量增加电机将进风口检测出的风量与风压进行比较,将风量缓冲区内的空气进行增压输出,使其接近于进风口风压。

[0032]

本发明并不受上述实施方式的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范

围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。