1.本发明涉及水温实时监测领域,特别涉及在“v”型窄深河道以及电站尾水出口处水位变幅较大、高流速水域的水温监测装置及方法。

背景技术:

2.水温是反映河流水体健康的一个关键指标,水温的变化会导致水库水生环境发生改变,从而影响其他水生动植物的生长与繁殖。西南山区“v”型窄深河道以及电站尾水出口处由于受到季节性洪水或者电站调蓄的影响,其水位变幅往往比较大,采用常规固定式水温测量方法不能很好的捕捉河道表层水温。根据水温监测规范,表层水温是指水下0.5m处的水体温度。当水位过高时,所测量的水温并非表层水温;当水位较低时,存在温度探头出露情况。此外汛期洪水来临水流流速较大时,采用浮漂式水温测量方式不能很好的固定装置,测量装置可能随水流冲到下游区域。为了能够实时捕捉表层水温数据,真实反映河道水温数据,拟采用一种能够适用于高水位变幅、高流速的自动监测方法,既满足水温监测规范要求,保证水温数据的连续性和准确性,同时又可保障装置整体稳定性,能够抗击较大水流流速冲击力。该装置简单,易于安装,无需人工操作,后期更换简单。

3.专利号为cn214426855u公布了一种表层水温测量方法,由漂浮盒、支撑杆、定位杆、固定块、一号弹簧、挡板等实现,能够稳定测量,增强了表层水温测量装置的实用性,同时也可以达到表层不同水温测量的目的,当水流流速高水面波动大的情况下,装置的稳定性可能不足;专利号为cn213748837u公布了一种核电厂冷却水出水口水温测量方法,该方法由出水管、探头、传输线、u型驾、滑槽、桨叶等装置实现,可以实现核电厂冷却水出水口水温监测装置的自动化清刷功能,提高测温的准确度,但该方法结构较为复杂,对于一般河道的水温监测而言适用性方面可能受限;专利号为cn214200436u公布了一种无线水温测量方法,由水流发电模块、温度传感器、开关电源转换模块、单片机控制模块、无线发送器模块等组成,提供了一种无须外接电源、减少信号线的布置难度、满足家庭用水系统温度采集需求的无线水温测量装置,该装置主要针对家庭用水系统的水温监测,不适用于水电站尾水口以及天然河道等水温监测。专利号为cn214794001u公布了一种浮漂式在线监测水质测量装置,包括锚体、漂浮板和在线监测水质装置本体组成。该装置结构简单,使用便捷,水流流速较小时可以使漂浮式在线监测水质装置稳定的漂浮在水面监测,但当水流流速较大时,装置可能被水流冲击造成破坏。在西南山区“v”型窄深河道以及电站尾水出口处水位变幅较大的情况下,传统固定式测温方式不能满足水温测量规范要求,为了能够测量水流表层水温数据,采用浮动式方式就显得就格外重要。现有的可随水位变化自动升降的水温测量方法,通常只需要配置数据采集装置和信号发出装置。该装置结构简单,无需人工维护,后期运营成本低。

技术实现要素:

4.本发明所要解决的技术问题是提供一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水

温监测装置及方法,可适用于季节性河道或者电站尾水出口处水位变幅较大、水流流速高水域的水温监测,可随时安装及检修,适用范围广泛。

5.为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水温监测装置,包括上下端封闭的花管,花管通过固定架固定在河道岸坡上,花管内设有浮漂体,浮漂体底部设有温度探头,花管上端设有温度采集仪,温度探头通过线缆与温度采集仪连接,花管下端设有供温度探头穿出的通孔,花管上端设有供线缆穿出的线孔。

6.优选的方案中,所述花管内设有内护管,内护管插装在浮漂体内,内护管上端穿过线孔,线缆设置在内护管内。

7.优选的方案中,所述内护管为矩形管,花管内设有限位器,限位器设有与内护管适配的限位孔。

8.优选的方案中,所述温度采集仪设置在内护管上端。

9.优选的方案中,所述浮漂体包括外壳和设置在外壳内的聚氨酯泡沫。

10.优选的方案中,所述内护管的材质为铝合金。

11.优选的方案中,所述固定架包括与花管适配的弧形板,弧形板端部设有连接板,连接板通过螺栓安装在河道岸坡。

12.本发明还提供一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水温监测装置的监测方法,包括如下步骤:步骤一、组装装置,限位器至花管下端的高度为水位差的1.2~1.3倍;步骤二、将装置组装完成后,将装置通过固定架和螺栓固定在河道岸坡上,花管保持竖直状态,温度探头低于最低水位高程;步骤三、水位发生变化,浮漂体沿花管上下移动,温度探头位于表层水位,温度采集仪对表层水温进行实施采集。

13.本发明提供的一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水温监测装置及方法,适用于河道水位剧烈变化区域,特别是山区河流以及电站尾水出口处,使温度探头始终位于表层位置,而且通过花管的保护作用,能够抵抗水流的冲击,保证水温测量的稳定性,无需现场操作人员,安装方便,测温装置具备结构简单、运行经济可靠、可随时拆卸,后期运行、检修保养方便特点。

附图说明

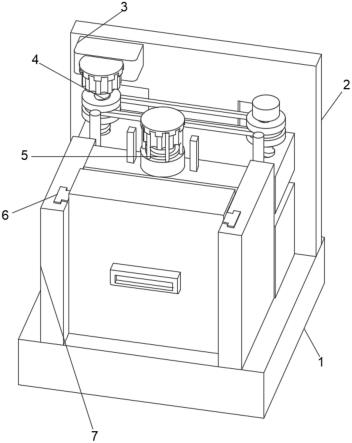

14.下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的安装示意图;图3为内护管的安装示意图;图4为花管的结构示意图;图5为限位器的结构示意图;图6为固定架的结构示意图;图7为浮漂体的结构示意图;图中:花管1,固定架2,浮漂体3,温度探头4,温度采集仪5,内护管6,限位器7,通孔

101,线孔102,外壳301,聚氨酯泡沫302,限位孔701。

具体实施方式

15.如图1~2所示,一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水温监测装置,包括上下端封闭的花管1,所述花管1是耐腐蚀、抗冲击的不锈钢材料,花管1的直径由浮漂体3的外径决定,花管1的直径略大于浮漂体3的直径,花管1上的孔的数量和孔的尺寸由水位、流速和水流涌浪决定,最终达到内外水压平衡且能够顺利进行水体交换为宜。

16.花管1通过固定架2固定在河道岸坡上,在本实施例中固定架2的结构如图6所示,所述固定架2包括与花管1适配的弧形板201,弧形板201端部设有连接板202,连接板202通过螺栓安装在河道岸坡。固定架2材质为不锈钢,通过固定架2将整个装置固定于垂直岸坡上,既确保测温装置能够随水位涨浮而上下运动,又可保证测温装置在高流速水流冲击下读数稳定。固定架2的数量由花管1的长度以及水流冲击力所决定。

17.花管1内设有浮漂体3,浮漂体3由轻质环保材料组成,浮漂体3可随水位的变化而可上下自由运动。浮漂体3底部插装温度探头4,花管1上端设有温度采集仪5,温度探头4通过线缆与温度采集仪5连接,花管1下端设有供温度探头4穿出的通孔101,花管1上端设有供线缆穿出的线孔102。

18.在本实施例中,如图7所示,所述浮漂体3包括外壳301和设置在外壳301内的聚氨酯泡沫302,外壳301为pe材料。浮漂体3上设有供线缆穿出的通孔,温度探头4固定在浮漂体3底部。

19.优选的,如图3所示,所述花管1内设有内护管6,内护管6插装在浮漂体3内,内护管6上端穿过线孔102,线缆设置在内护管6内,温度探头4固定在内护管6下端。

20.所述内护管6是由强度高、质量轻的铝合金组成,保护温度探头4的线缆在上下运动过程中不会弯曲变形,进而影响它的使用寿命。

21.进一步的,如图5所示,所述内护管6为矩形管,花管1内设有限位器7,限位器7设有与内护管6适配的限位孔701。

22.所述限位器7固定于花管1特定高程上,其材质是由钢筋焊接而成,高度由最高水位另加一定余幅构成,限位器7主要作用是对内护管6和温度探头4起到垂向移动限位及水平旋转限位,水平方向防止内护管6及线缆随意转动,当水流流速较大时也防止线缆撞击花管1内壁,影响数据读取稳定性。

23.花管1的线孔102为与内护管6适配的矩形孔,同时与限位器7起到限位作用,使温度探头4不会随意转动,方便太阳能板的安装,使其始终朝向阳光的方向。

24.所述温度采集仪5内置信号发射装置和供电装置,数据通过gprs/gsm通信方式定时发送至云端服务器,云端服务器选用型号bgk-gm2。供电装置采用太阳能电池板和蓄电池组合供电,当天气晴好可采用太阳能电池板供电,当遇到阴雨天气时采用蓄电池供电,并通过信号发射装置将采集到的数据发回云端服务器。

25.一种适用于复杂水流条件下的河道型自动水温监测装置的监测方法,包括如下步骤:步骤一、组装装置,限位器7至花管1下端的高度为水位差的1.2~1.3倍。

26.步骤二、将装置组装完成后,将装置通过固定架2和螺栓固定在河道岸坡上,安装

应位于河道顺直河段,减少水流不良流态对于数据测量稳定性的影响。装置安装应避免排污口、冷却水出口、水体交换较弱等区域影响,保证所测温度的准确性。花管1保持竖直状态,温度探头4低于最低水位高程。

27.步骤三、水位发生变化,浮漂体3沿花管1上下移动,温度探头4位于表层水位,温度采集仪5对表层水温进行实施采集。

28.该装置及其监测方法适用于河道水位剧烈变化区域,特别是山区河流以及电站尾水出口处。该区域流速较大,水流紊乱,常规固定式的表层水温测量方法无法适应该区域的水温测量,水位太高测量的不是表层水温,水位太低温度探头出露测量气温,从而导致水温监测数据的不连续性和不准确性;此外较大的水流冲击也会导致测量装置来回摆动甚至被水流冲毁,影响水温测量装置的稳定读数。为了解决这个矛盾,本方法采用改进的浮动式的水温测量装置,该装置可随水位涨落而上下波动,并使用固定架2将装置固定于垂直岸坡保证装置的整体稳定性,该测温方法,无需现场操作人员,安装方便,测温装置具备结构简单、运行经济可靠、可随时拆卸,后期运行、检修保养方便特点。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。