1.本发明属于电子电路技术领域,具体涉及一种具有电流使能控制的高压线性稳压器。

背景技术:

2.随着环境污染的日益严重和新能源的开发,双向直流变换器得到越来越广泛的应用,像直流不停电电源系统,航天电源系统、电动汽车等场合都应用到了双向直流变换器,常见的隔离双向变换器有正激、反激、推挽和桥式等拓扑结构。在这些应用场景下,往往输入电压较高等,而驱动这些片外功率管需要较稳定的电源电压,常见的电压有5v,15v,20v等,取决于功率管的种类。本发明提出了一种高压线性稳压器,将较高的输入电压转为较低的电压,用于驱动片外功率管。

技术实现要素:

3.针对上述问题,本发明提出了一种具有电流使能控制的高压线性稳压器,其利用电流控制的方式,在使能信号无效时,利用电流关断该线性稳压器;在使能信号有效时,实现对输出的稳定调节。

4.本发明的技术方案是:通过电流控制的方式,在使能无效时,利用电流下拉功率管栅极,从而使得功率管关断,实现对内部电源的使能控制。在使能有效时,与传统的线性稳压器工作原理类似。

5.本发明的技术方案为:

6.一种具有电流使能控制的高压线性稳压器,其特征在于,包括第一电容c1、第二电容cl、第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、第一三极管q1、第二三极管q2、第三三极管q3、第四三极管q4、第一nmos管m1、第二nmos管m2、第三nmos管m3、第四nmos管m4、第一高压nmos管hm1、第二高压nmos管hm2、第三高压nmos管hm3、第四高压nmos管hm4、第五高压nmos管hm5、第一高压pmos管hp1、第二高压pmos管hp2、第三高压pmos管hp3、第四高压pmos管hp4、第五高压pmos管hp5、第六高压pmos管hp6、第七高压pmos管hp7、第一齐纳管z1、第二齐纳管z2、第三齐纳管z3、第四齐纳管z4、第五齐纳管z5、第六齐纳管z6、第一偏置电流源ibias1、第二偏置电流源ibias2、第一使能mos管me1、第二使能mos管me2、第三使能mos管me3、第四使能mos管me4、第五使能mos管me5、第六使能mos管me6;其中,

7.第一高压nmos管hm1的漏极接输入电压和第三电阻r3的一端,其栅极接第一齐纳管z1的阴极和第三电阻r3的另一端与第四电阻r4的一端,第一高压nmos管hm1的源极接第一齐纳管z1的阳极、第二高压nmos管hm2的漏极和第三高压nmos管hm3的漏极;第三高压nmos管hm3的栅极接第三齐纳管z3的阴极、第四电阻r4的另一端和第四齐纳管z4的阴极;第三齐纳管z3的阳极接第三高压nmos管hm3的源极;第四齐纳管z4的阳极接第五齐纳管z5的阴极,第五齐纳管z5的阳极接第六齐纳管z6的阴极,第六齐纳管z6的阳极接地;

8.第二高压nmos管hm2的栅极接第二齐纳管z2的阴极、第四高压pmos管hp4的漏极和

第四三极管q4的集电极;

9.第一高压pmos管hp1的源极、第二高压pmos管hp2的源极、第三高压pmos管hp3的源极、第四高压pmos管hp4的源极、第五高压pmos管hp5的源极接第三高压nmos管hm3的源极;

10.第三高压pmos管hp3的栅极和第四高压pmos管hp4的栅极接第六使能mos管me6的漏极;第三高压pmos管hp3的漏极接第二高压pmos管hp2的漏极和第三三极管q3的集电极;第三三极管q3的基极和集电极互连,第四三极管q4的基极接第三三极管q3的集电极;

11.第一高压pmos管hp1的栅极和第二高压pmos管hp2的栅极接第五使能mos管me5的漏极;第一高压pmos管hp1的漏极接第六高压pmos管hp6的漏极和第一三极管q1的集电极;

12.第五高压pmos管hp5的栅极和漏极互连,其漏极接第二三极管q2的集电极;第二三极管q2的栅极接基准电压vref_2p5v,其发射极接第一三极管q1的发射极和第四高压nmos管hm4的漏极;第四高压nmos管hm4的栅极接第一使能mos管me1的漏极,第四高压nmos管hm4的源极接地;

13.第一nmos管m1、第二nmos管m2、第三nmos管m3、第四nmos管m4的栅源漏互连构成保护模块,其中第四nmos管m4的源极接第六高压pmos管hp6的漏极,第一nmos管m1的源极接第七高压pmos管hp7的漏极;

14.第七高压pmos管hp7的漏极与第一三极管q1的基极之间连接有并联的第一电容c1和第一电阻r1,第一三极管q1的基极还通过第二电阻r2后接地;

15.第五高压nmos管hm5的漏极接第四高压nmos管hm4的漏极,第五高压nmos管hm5的栅极接第一外部控制信号,其源极接地,所述第一外部控制信号用于在上电时将第五高压管hm5的栅极拉高;

16.第一偏置电流源ibias1的输入端、第五使能mos管me5的源极、第六使能mos管me6的源极接第三高压nmos管hm3的源极;第一偏置电流源ibias1的输出端接第一使能mos管me1的漏极和第三使能mos管me3的漏极;第一使能mos管me1的栅极和漏极互连,其源极接地;第三使能mos管me3的栅极和第四使能mos管me4接第二外部控制信号,第三使能mos管me3的源极接地;所述第二外部控制信号用于在输入电压欠压时将第三使能mos管me3和第四使能mos管me4关断;第四使能mos管me4的漏极接第五使能mos管me5的漏极,第四使能mos管me4的源极接第二偏置电流源ibias2的输入端,第二偏置电流源ibias2的输出端接地;第五使能mos管me5的栅极和漏极互连;第六使能mos管me6的栅极和漏极互连,第六使能mos管me6的漏极接第二使能mos管me2的漏极,第二使能mos管me2的栅极接第一使能mos管me1的栅极,第二使能mos管me2的源极接地;

17.第二高压nmos管hm2的源极为线性稳压器的输出端,输出端通过第二电容cl后接地。

18.本发明的有益效果为,本发明提出了一种具有电流使能控制的线性稳压器,采用电流控制的方式进行使能,实现了对输出电压的稳定调节,因此该电路可以广泛应用于高压转低压的应用场景。

附图说明

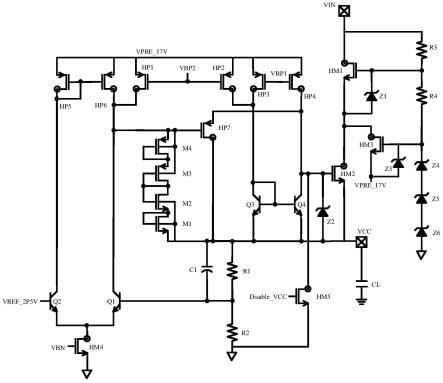

19.图1本发明提出的高压线性稳压器核心部分。

20.图2本发明提出的高压线性稳压器偏置部分。

具体实施方式

21.下面结合附图对本发明进行详细的描述;

22.本发明提出的线性稳压器核心模块,图1。其中第一齐纳管z1,第三齐纳管z3,第四齐纳管z4,第五齐纳管z5,第六齐纳管z6,第三电阻r3,第四电阻r4,第一高压nmos管hm1,第三高压nmos管hm3产生了预偏置电压vref_17v,其用于产生偏置电流和基准电压;第一高压p管hp1,第二高压p管hp2,第三三极管q3,第四三极管q4,第五高压n管hm5构成了使能部分;第一三极管q1,第二三极管q2,第五高压p管hp5,第六高压p管hp6,第七高压p管hp7,第二高压n管hm2,第一电阻r1,第二电阻r2,第一电容c1,电容cl构成了该高压线性稳压器的核心部分;第一nmos管m1,第二nmos管m2,第三nmos管m3,第四nmos管m4构成了保护模块,分别在母线输入vin欠压、输出vcc过流和人为接外部高压时,产生相应的保护,提高电路的可靠性。

23.具体而言,在该模块正常工作时,其是较为传统的线性稳压器,其稳定性较为常规,不过多叙述。

24.具体而言,在上电时,系统会产生disable_vcc信号将第五高压管hm5的栅极拉高,从而产生下拉电流对第二高压管hm2栅极放电,避免上电过程中hm2误开启。在母线输入vin欠压时,系统会产生使能信号vcc_lock_1,将第一使能管me1,第六使能管me6关断,而第五使能管me5开始正常镜像,从而使得核心模块中,第四高压n管hm4,第一三极管q1,第二三极管q2,第五高压p管hp5,第六高压p管hp6关断,使能模块的第一高压p管hp1,第二高压p管hp2开始镜像电流,第三高压p管hp3,第四高压p管hp4关断,第三三极管q3和第四三极管q4产生相应的偏置电流。第一高压p管hp1产生的镜像电流上拉第七高压p管hp7的栅极,同时第四三极管q4镜像的电流下拉第二高压n管hm2的栅极,从而使得第二高压n管hm2的栅源压差减小,停止为输出vcc充电。与此同时,由于第七高压p管hp7的栅极在抬高,为避免栅源击穿,当第七高压p管栅极高于一定电压后,第一nmos管m1,第二nmos管m2,第三nmos管m3,第四nmos管m4将开始导通,从而对第七高压p管hp7的栅源压差进行箝位,避免该电压过高导致电路可靠性问题。

25.具体而言,在输出电压vcc接较高的外部电源时,其将使得第一三极管q1的基极电流增大,从而使得第一三极管q1集电极产生更大的下拉电流,从而使得第七高压p管hp7的栅极电压迅速降低。在该过程中,由于第二高压管hm2无额外的下拉支路,其栅极电压最低只能达到输出电压vcc,因此,第七高压管hp7的栅源电压可能过大。为了避免该问题,第一nmos管m1,第二nmos管m2,第三nmos管m3,第四nmos管m4的体二极管将正偏,从而提高第七高压管hp7的栅极电压。由于此时体二极管的正偏电流是由第四高压管hm4的偏置电流决定,因此该体二极管导通不会引起闩锁等失效问题。

26.综上所述,本发明所提出的高压线性稳压器具有的电流使能控制的特点,同时可以保证在使能关断、以及外接vcc的情况下保证电路的可靠性,适用于驱动片外功率管。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。