1.本技术涉及排水工程技术领域,具体而言,涉及一种用于公路平交口排水的一体式排水沟结构及施工方法。

背景技术:

2.随着公路工程的发展,平面交叉等道路日益增多。平面交叉排水通常采用埋设圆管或修筑水沟。但随着车辆增多,车速提高,交叉口的普通排水系统受到车辆辗压冲击尤为频繁、严重。受损后收水效果变差,导致交叉路面积水,加速道路路面损坏,会产生跳车现象,严重者会引发车辆安全事故。

技术实现要素:

3.本技术的主要目的在于提供一种用于公路平交口排水的一体式排水沟结构及施工方法,以解决相关技术中的排水沟结构强度不足,在长期使用过程中受到车辆碾压冲击后容易受损,导致收水效果变差,加速路面损坏,影响车辆正常通行的问题。

4.为了实现上述目的,本技术提供了一种用于公路平交口排水的一体式排水沟结构,该用于公路平交口排水的一体式排水沟结构包括:沟槽、混凝土基础、排水沟盖板、混凝土覆盖层和连接钢筋;其中,

5.所述沟槽开设在路面基础上,所述混凝土基础填充于所述沟槽内,所述混凝土基础上开设有排水槽;

6.所述排水沟盖板包括水箅和设于所述水箅两侧的箅框;所述箅框包括水平部和竖直部,所述竖直部的内侧与所述水箅的侧面固定连接;所述水平部布置于所述混凝土基础的上方,所述竖直部贴合于所述混凝土基础的内侧;

7.所述竖直部上开设有定位孔,所述混凝土基础内设置有预埋筋,所述预埋筋延伸出所述混凝土基础并与所述定位孔的位置匹配;

8.所述连接钢筋穿过所述定位孔,且所述连接钢筋的第一端设置为弯钩端并钩连在所述竖直部的内侧,连接钢筋的第二端与所述预埋筋固定连接;

9.所述混凝土覆盖层设于所述混凝土基础的上端面,所述水平部嵌设于所述混凝土覆盖层内。

10.进一步的,每个所述箅框上的定位孔设置为两组,两组所述定位孔分布在所述箅框的前后两侧;每个所述定位孔设置为多个并沿竖直方向均匀分布。

11.进一步的,水平部远离所述竖直部的一端设置有向下的弯头结构,所述弯头结构嵌设在所述混凝土覆盖层内。

12.进一步的,水平部上开设有泄水孔和防滑条;

13.所述泄水孔包括设于所述水平部前后两侧的圆形孔以及位于两个所述圆形孔之间的腰型孔。

14.进一步的,还包括内侧加劲肋和外侧加劲肋,所述内侧加劲肋与所述竖直部的内

侧和所述水箅的下端面连接,所述外侧加劲肋与所述竖直部的外侧和所述水平部的下端面连接;

15.所述外侧加劲肋的下端雨所述混凝土基础的上端面接触,以使所述水平部与所述混凝土基础的上端面之间具有加固间隙;

16.所述混凝土覆盖层由混凝土浇筑于所述混凝土基础上表面和所述加固间隙内形成。

17.进一步的,沟槽内设置有钢筋结构,所述混凝土基础由混凝土浇筑于所述钢筋结构上形成;所述预埋筋的第一端固定在所述钢筋结构上,第二端延伸出所述混凝土基础的外表面后与所述连接钢筋固定连接。

18.根据本技术的另一方面,提供一种用于公路平交口排水的一体式排水沟施工方法,使用上述的用于公路平交口排水的一体式排水沟结构,以及如下步骤:

19.测量放线,根据控制点及图纸测设排水口位置,根据排水口的形状、尺寸、规范和设计要求进行放线,并形成切割线;

20.路面切割,采用切割机沿切割线进行切割;

21.沟槽开挖,采用挖机对已切割的路面挖出大部分土方后由人工修整沟槽壁形成沟槽,在开挖过程中按照设计要求中的深度和宽度进行;

22.钢筋布置,采用多根钢筋形成笼式的钢筋结构并布置在所述沟槽的两侧;

23.基础浇筑,采用钢纤维混凝土向所述沟槽的底面浇筑基础底面;

24.架设内模,对基础底面进行凿毛处理,将与排水沟设计尺寸匹配的内模架设在沟槽内;

25.主体浇筑,浇筑前根据箅框的竖直部上的定位孔位置及水箅在排水沟上的安放位置确定预埋筋位置,将混凝土浇筑至内模与沟槽的内壁之间形成混凝土基础,并在混凝土基础的最后一层浇筑时,在所述预埋筋位置插入预埋筋,或在混凝土基础完成浇筑后在混凝土基础内进行植筋,植筋的位置与定位孔的位置对应;

26.框箅安装,将水箅和箅框一体的框箅安装在混凝土基础上,并使箅框的水平部贴合于混凝土基础的上表面,竖直部贴合于混凝土基础的内表面;

27.框箅定位,对安装后的框箅进行平面位置和高度位置的定位,在定位时参考排水沟的平面位置以及排水沟附近的路面高程及坡度,框箅平面位置确定可通过垂球法依照混凝土基础的内墙面进行;

28.框箅高度位置确定可通过在路面上架设平尺杆的方法进行,在采用平尺杆时,以平尺杆下表面为标准,通过在水箅下部加设小木楔的方法调整水箅高程;

29.在框箅定位后,箅框的竖直部上的定位孔与预埋筋或植筋的位置对应;

30.框箅固定,在排水沟水口的框箅完成定位后再进行框箅固定,取一截连接钢筋并将其一端弯成易于钩连的弯钩端,将连接钢筋穿过定位孔,并由弯钩端钩连在水平面的内表面,连接钢筋穿过定位孔的一端与预埋筋或植筋焊接固定;

31.二次浇筑,采用混凝土浇筑在混凝土基础的上表面和所述加固间隙内形成混凝土覆盖层,并使所述箅框的水平部嵌设在混凝土覆盖层内。

32.进一步的,在所述基础浇筑的过程中,浇筑面以顺接沟槽内底面为准,浇筑的混凝土用小型平板振动器进行振捣,密实后进行收面;

33.收面时需要控制基础底面的纵坡不小于3/1000,收面时,基础底面的侧面收成毛面以利于后续混凝土基础的浇筑;

34.浇筑后的基础底面进行保湿养生,养生采用塑料薄膜覆盖,不间断洒水。

35.在本技术实施例中,通过设置沟槽、混凝土基础、排水沟盖板、混凝土覆盖层和连接钢筋;其中,沟槽开设在路面基础上,混凝土基础填充于沟槽内,混凝土基础上开设有排水槽;排水沟盖板包括水箅和设于水箅两侧的箅框;箅框包括水平部和竖直部,竖直部的内侧与水箅的侧面固定连接;水平部布置于混凝土基础的上方,竖直部贴合于混凝土基础的内侧;竖直部上开设有定位孔,混凝土基础内设置有预埋筋,预埋筋延伸出混凝土基础并与定位孔的位置匹配;连接钢筋穿过定位孔,且连接钢筋的第一端设置为弯钩端并钩连在竖直部的内侧,连接钢筋的第二端与预埋筋固定连接;混凝土覆盖层设于混凝土基础的上端面,水平部嵌设于混凝土覆盖层内,达到了将箅框和水箅形成一体式的排水沟盖板,将一体式的排水沟盖板安装在混凝土基础上,并使混凝土基础内的预埋筋与箅框通过连接钢筋进行加强连接,再由混凝土覆盖层进一步加强排水沟盖板与混凝土基础的连接强度的目的,从而实现了大幅提高排水沟结构的整体坚固度,有效延长维护周期、减少噪音、保障行车舒适度及行车安全以及确保排水效果的技术效果,进而解决了相关技术中的排水沟结构强度不足,在长期使用过程中受到车辆碾压冲击后容易受损,导致收水效果变差,加速路面损坏,影响车辆正常通行的问题。

附图说明

36.构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,使得本技术的其它特征、目的和优点变得更明显。本技术的示意性实施例附图及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

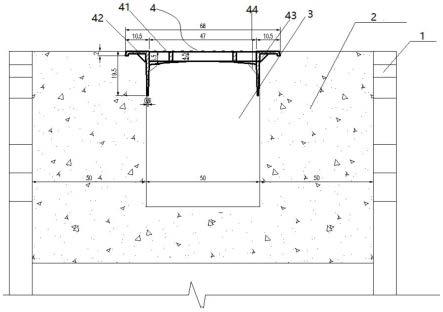

37.图1是根据本技术实施例的截面结构示意图;

38.图2是根据本技术实施例的钢筋结构的示意图;

39.图3是根据本技术实施例中排水沟盖板的示意图;

40.图4是根据本技术实施例中排水沟盖板的俯视结构示意图;

41.图5是根据本技术实施例中排水沟盖板的侧视结构示意图;

42.其中,1路面基础,2混凝土基础,3排水槽,4排水沟盖板,41水箅,42箅框,421水平部,422竖直部,43外侧加劲肋,44内侧加劲肋,45泄水孔,46防滑条,47定位孔,48弯头,5钢筋结构。

具体实施方式

43.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。

44.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用

的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。

45.在本技术中,术语“上”、“下”、“内”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本技术及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。

46.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。

47.此外,术语“设置”、“设有”、“连接”、“固定”等应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

48.另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。

49.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

50.随着公路工程的发展,平面交叉等道路日益增多。平面交叉排水通常采用埋设圆管或修筑水沟。但随着车辆增多,车速提高,交叉口的普通排水系统受到车辆辗压冲击尤为频繁、严重。受损后收水效果变差,导致交叉路面积水,加速道路路面损坏,会产生跳车现象,严重者会引发车辆安全事故。

51.为解决上述问题,如图1至图5所示,本技术实施例提供了一种用于公路平交口排水的一体式排水沟结构,该用于公路平交口排水的一体式排水沟结构包括:沟槽、混凝土基础2、排水沟盖板4、混凝土覆盖层和连接钢筋;其中,

52.沟槽开设在路面基础1上,混凝土基础2填充于沟槽内,混凝土基础2上开设有排水槽3;

53.排水沟盖板4包括水箅41和设于水箅41两侧的箅框42;箅框42包括水平部421和竖直部422,竖直部422的内侧与水箅41的侧面固定连接;水平部421布置于混凝土基础2的上方,竖直部422贴合于混凝土基础2的内侧;

54.竖直部422上开设有定位孔47,混凝土基础2内设置有预埋筋,预埋筋延伸出混凝土基础2并与定位孔47的位置匹配;

55.连接钢筋穿过定位孔47,且连接钢筋的第一端设置为弯钩端并钩连在竖直部422的内侧,连接钢筋的第二端与预埋筋固定连接;

56.混凝土覆盖层设于混凝土基础2的上端面,水平部421嵌设于混凝土覆盖层内。

57.在本实施例中,该排水沟结构主要由沟槽、混凝土基础2、排水沟盖板4、混凝土覆盖层和连接钢筋组成,沟槽为开设在路面基础1上的槽型结构,其可为方形槽,混凝土基础2为浇筑在沟槽内的混凝土结构,其作为排水沟的主要受力部分,在混凝土基础2上开设排水槽3来进行收水和排水。在排水槽3上安装由水箅41和箅框42组成的排水沟盖板4来作为排水槽3的盖板。在本技术中主要对排水沟盖板4和排水沟盖板4与混凝土基础2的连接结构进行改进。具体的,本技术将原本水箅41和箅框42分离安装的结构调整为在安装之前水箅41和箅框42为一体式结构,安装时水箅41和箅框42组成的一体式排水沟盖板4整体安装在排水槽3上。更为具体的,箅框42设置为两个并固定在水箅41的两侧,从而形成与混凝土基础2

的内表面和上表面连接的结构,使得水箅41具有较好的支撑基础。

58.为便于箅框42与混凝土基础2之间的连接,本技术使得箅框42的水平部421安装在混凝土基础2的上方,箅框42的竖直部422则贴合在混凝土基础2的内表面。并且还在箅框42的竖直部422开设定位孔47,在混凝土基础2内安装预埋筋,箅框42通过连接钢筋与预埋筋进行固定连接,而连接钢筋则通过定位孔47钩连在箅框42的竖直部422上,使得整个排水沟盖板4和混凝土基础2之间具有较为坚固的连接。并且,本技术还通过进一步布置混凝土覆盖层来加强箅框42与混凝土基础2之间的连接强度,从而使得整个排水沟的结构强度得到极大的提升。

59.本实施例达到了将箅框42和水箅41形成一体式的排水沟盖板4,将一体式的排水沟盖板4安装在混凝土基础2上,并使混凝土基础2内的预埋筋与箅框42通过连接钢筋进行加强连接,再由混凝土覆盖层进一步加强排水沟盖板4与混凝土基础2的连接强度的目的,从而实现了大幅提高排水沟结构的整体坚固度,有效延长维护周期、减少噪音、保障行车舒适度及行车安全以及确保排水效果的技术效果,进而解决了相关技术中的排水沟结构强度不足,在长期使用过程中受到车辆碾压冲击后容易受损,导致收水效果变差,加速路面损坏,影响车辆正常通行的问题。

60.如图1至图5所示,每个箅框42上的定位孔47设置为两组,两组定位孔47分布在箅框42的前后两侧;每个定位孔47设置为多个并沿竖直方向均匀分布。

61.为进一步加强箅框42与混凝土覆盖层之间的连接强度,水平部421远离竖直部422的一端设置有向下的弯头48结构,弯头48结构嵌设在混凝土覆盖层内。

62.如图1至图5所示,为便于收水和车辆通过,水平部421上开设有泄水孔45和防滑条46;泄水孔45包括设于水平部421前后两侧的圆形孔以及位于两个圆形孔之间的腰型孔。

63.如图1至图5所示,为进一步加强排水沟盖板4的整体结构强度,本实施例中的排水沟盖板4还包括内侧加劲肋44和外侧加劲肋43,内侧加劲肋44与竖直部422的内侧和水箅41的下端面连接,外侧加劲肋43与竖直部422的外侧和水平部421的下端面连接;

64.外侧加劲肋43的下端雨混凝土基础2的上端面接触,以使水平部421与混凝土基础2的上端面之间具有加固间隙;

65.混凝土覆盖层由混凝土浇筑于混凝土基础2上表面和加固间隙内形成。

66.进一步的,沟槽内设置有钢筋结构5,混凝土基础2由混凝土浇筑于钢筋结构5上形成;预埋筋的第一端固定在钢筋结构5上,第二端延伸出混凝土基础2的外表面后与连接钢筋固定连接。

67.根据本技术的另一方面,提供一种用于公路平交口排水的一体式排水沟施工方法,使用上述的用于公路平交口排水的一体式排水沟结构,以及如下步骤:

68.测量放线,根据控制点及图纸测设排水口位置,根据排水口的形状、尺寸、规范和设计要求进行放线,并形成切割线;

69.根据控制点及图纸测设排水沟位置,根据排水沟的形状、尺寸以及相关规范及设计要求进行放线。由于排水沟深度通常在1.0m左右,加之为遵循本工法一体式的设计思想,排水沟放线按不放坡考虑,结合实际开挖技术水平,放线时可考虑将边线放宽2

㎝

,以利后续沟槽壁的修整及确保混凝土基础2的厚度。排水沟的内墙面放线采用垂球法。根据排水沟附近的控制点,测设排水沟内墙边线,在沟槽拐角处距相应沟槽边50

㎝

左右的沟槽边外钉

立铁钉对边线进行定位,将相同内墙直线上的钉子挂线相连,以垂球法对内墙面进行控制。

70.路面切割,采用切割机沿切割线进行切割;

71.边线放出后,面层用水湿润,然后沿切割线用胶带纸在水沟两侧粘贴塑料薄膜,其上再盖一层硬质塑料编织布,防止切割过程污染路面。由熟练工人操作切割机沿标线切割,确保切线整齐顺直。开缝作业后要及时将沥青混凝土里面冲洗干净,以保持黑色沥青混凝土路面的本色。用风镐凿除两切缝间的沥青路面部分,将槽口内填料清除干净,要求切割沥青混凝土结构时要顺直、准确。使用发电机前,机器下面用彩条布覆盖,防止柴油渗漏污染路面。

72.沟槽开挖,采用挖机对已切割的路面挖出大部分土方后由人工修整沟槽壁形成沟槽,在开挖过程中按照设计要求中的深度和宽度进行;

73.由于排水沟沟槽土方量较小,通常为保证沟槽形状要采用人工开挖,也可采用小型挖掘机挖出大部分土方后再由人工修整沟槽壁。由于一体式边沟不需回填,挖出的土方须及时运走。沟槽开挖严格按照开挖线及深度开挖,若采用小型机械开挖,最后10cm必须人工进行,确保沟槽壁不超挖,沟槽底不超挖。无论小型机械辅助开挖还是纯人工开挖,都必须保证两侧路面结构层不受破坏。沟槽底部应用人工夯实。如沟槽底不慎超挖,必须用三七灰土充填超挖处并进行人工夯实,如沟槽壁不慎超挖,则无需人工修补,待后续混凝土基础2浇筑混凝土时以混凝土充填密实即可。

74.钢筋布置,采用多根钢筋形成笼式的钢筋结构5并布置在沟槽的两侧;

75.水沟施工所用钢筋必须符合国家标准,并附有钢筋品质试验报告和出厂合格证。钢筋进场时,项目部试验人员和监理共同对钢筋按规范要求和频率抽取钢筋样品,进行力学试验,并同时应进行见证试验。钢筋试样的力学性能达到规范要求时,方可使用,否则应清除出场,严禁使用。

76.钢筋加工在平台上进行,加工成型的材料按有关规定要求摆放、保护。

77.钢筋调直和清除污锈应符合下列要求:

78.(1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

79.(2)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

80.(3)采用冷拉方法调直钢筋时,i级钢筋的冷拉率不宜大于2%。

81.钢筋接头采用搭接电弧焊时,两根钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长度不应小于5d(d为钢筋直径)。焊缝须达到饱满,焊完后焊渣敲除干净。

82.受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置,对于焊接接头,接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积不大于50%。

83.钢筋绑扎时,现场需有控制设备,保证钢筋绑扎间距符合规范要求。

84.钢筋制作安装工艺:

85.(1)钢筋进入加工场后先进行除锈、调直,然后按设计下料长度切断,加工成型。

86.(2)加工成型的钢筋分类堆放整齐,搬运时轻拿轻放,避免扭曲变形。

87.钢筋绑扎时应先安纵向钢筋,然后绑扎水平筋,最后绑扎箍筋,内外钢筋网体之间的拉筋。钢筋交叉点绑扎时绑扎方向成梅花型布置,箍筋与主筋相垂直,主筋间距偏差不大

于15mm,箍筋间距偏差不大于20mm。

88.(3)墙身钢筋设置同强度的混凝土梯形保护层垫块,垫块梅花型布置,间距1m

×

1m。垫块与钢筋绑扎紧,并相互错开。

89.(4)钢筋绑扎完成后,经质检员自检合格后,报监理工程师检验,合格后方可进行下一道工序侧模安装施工。

90.基础浇筑,采用钢纤维混凝土向沟槽的底面浇筑基础底面;

91.基础采用c50钢纤维混凝土,由于用量相对较少,采用人工卸入,禁止直接从高处抛洒,应用铁锨或料桶靠近基础底面,再将混凝土倒出摊平,浇筑面以顺接边沟内底为准。浇筑的混凝土马上用小型平板振动器进行振捣,密实后进行收面。收面要注意沟底纵坡,纵坡不小于3/1000,保证汇水及时排出,沟内不积水。收面时,结构内墙外的基础面收成光面,结构侧墙处的混凝土面收成毛面以利后续主体结构浇筑。浇筑后的基础混凝土要及时进行保湿养生,并保持清洁,养生采用塑料薄膜覆盖,不间断洒水,保持混凝土表面湿润,养生不小于7d。

92.架设内模,对基础底面进行凿毛处理,将与排水沟设计尺寸匹配的内模架设在沟槽内;

93.内模架设前应对墙底现有砼进行凿毛处理,凿毛以露出新鲜石子为宜,并用高压水枪清洗干净。内模架设时根据排水沟具体尺寸选择不同模板,以尽可能减少模板再加工为原则。为避免脱模剂污染待浇筑的混凝土面,脱模剂要在模板架设前涂刷完毕。内模架设时要充分固定,防止浇筑过程中移位。

94.主体浇筑,浇筑前根据箅框42的竖直部422上的定位孔47位置及水箅41在排水沟上的安放位置确定预埋筋位置,将混凝土浇筑至内模与沟槽的内壁之间形成混凝土基础2,并在混凝土基础2的最后一层浇筑时,在预埋筋位置插入预埋筋,或在混凝土基础2完成浇筑后在混凝土基础2内进行植筋,植筋的位置与定位孔47的位置对应;

95.排水沟主体结构浇筑振捣混凝土时应分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑数量,砼初凝时间,结构特点等综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30—40cm)。振捣上一层时应插入下一层5—10cm,以使两层砼结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及模板。浇筑混凝土应连续进行,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。浇筑高度以内模上的标记为准,不得淹没标记线。最后一层浇筑时,在振捣的同时可按预定位置插入预埋筋。预埋筋插入深度不小于10

㎝

,露出砼面高度亦不小于10

㎝

。

96.框箅安装,将水箅41和箅框42一体的框箅安装在混凝土基础2上,并使箅框42的水平部421贴合于混凝土基础2的上表面,竖直部422贴合于混凝土基础2的内表面;

97.框箅定位,对安装后的框箅进行平面位置和高度位置的定位,在定位时参考排水沟的平面位置以及排水沟附近的路面高程及坡度,框箅平面位置确定可通过垂球法依照混凝土基础2的内墙面进行;

98.框箅高度位置确定可通过在路面上架设平尺杆的方法进行,在采用平尺杆时,以平尺杆下表面为标准,通过在水箅41下部加设小木楔的方法调整水箅41高程;

99.在框箅定位后,箅框42的竖直部422上的定位孔47与预埋筋或植筋的位置对应;

100.框箅固定,在排水沟水口的框箅完成定位后再进行框箅固定,取一截连接钢筋并将其一端弯成易于钩连的弯钩端,将连接钢筋穿过定位孔47,并由弯钩端钩连在水平面的内表面,连接钢筋穿过定位孔47的一端与预埋筋或植筋焊接固定;

101.当采用植筋进行连接时,需要先根据所用收水排水沟盖板4形式在收水井主体结构上部表面进行植筋孔定位。成孔后用空压机吹净孔中浮沉,禁止用水清洗,有条件时可用无水酒精擦拭孔壁,以保证孔内干燥无积水。钢筋植入前需经除锈、除污、除水处理。用与所植钢筋相同规格的直钢筋外裹干净棉布蘸胶结材料插入植筋孔后紧贴植筋孔壁做环形转动后拔出。这样做可再次清除植筋孔中的残留浮沉,确保胶结材料将钢筋和孔壁牢固粘结。然后正式向植筋孔中注入胶结材料,达到孔深的2/3高度(以插入钢筋后胶结材料上表面上升至稍微突出孔口而不溢流为准),均匀、缓慢、竖直插入所植钢筋,确保钢筋被胶结材料均匀包裹。胶结材料固化前不得触动所植钢筋。胶结材料固化后,取连接钢筋弯成易于钩连的直角钩形,穿过一体式收水箅41侧板上的小孔,将收水箅41钩住,连接钢筋另一端则与与植筋焊接在一起。

102.二次浇筑,采用混凝土浇筑在混凝土基础2的上表面和加固间隙内形成混凝土覆盖层,并使箅框42的水平部421嵌设在混凝土覆盖层内。

103.二次浇筑的目的在于强化排水沟周围路面,确保排水沟更加坚固、安全。二次浇注砼的高度宜≥25

㎝

,砼标号c50钢纤维混凝土。二次浇筑应在框箅固定后进行。在砼混合料的拌合过程中加入钢纤维进行拌合,钢纤维混凝土拌合物应拌合均匀,颜色一致,不得有离析、泌水、钢纤维结团现象。浇筑过程中禁止因拌合料干涩而加水,以保证钢纤维分布的均匀性和结构的连续性。钢纤维混凝土宜用平板振捣器振捣,避免钢纤维裸露在结构物表面。钢纤维砼强化结构的上表面应和周围路面完美衔接。

104.进一步的,在基础浇筑的过程中,浇筑面以顺接沟槽内底面为准,浇筑的混凝土用小型平板振动器进行振捣,密实后进行收面;

105.收面时需要控制基础底面的纵坡不小于3/1000,收面时,基础底面的侧面收成毛面以利于后续混凝土基础2的浇筑;

106.浇筑后的基础底面进行保湿养生,养生采用塑料薄膜覆盖,不间断洒水。

107.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。