1.本技术涉及衣物处理技术领域,尤其涉及一种过滤装置和衣物处理系统。

背景技术:

2.相关技术中的衣物处理系统,存在滤网组件转动困难或过滤装置的密封效果较差的问题,滤网组件的转动和过滤装置的密封效果难以兼顾。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本技术实施例期望提供一种过滤装置和衣物处理系统,以兼顾滤网组件的转动和过滤装置的密封效果。

4.为达到上述目的,本技术实施例第一方面提供一种过滤装置,包括:

5.安装支架,形成有进气通道;

6.滤网组件,用于过滤气流,所述滤网组件位于安装支架内,所述滤网组件与所述进气通道连通,所述滤网组件形成有出气口;

7.驱动件,与所述滤网组件驱动连接以驱动所述滤网组件转动;

8.第一密封圈,沿所述滤网组件的轴向位于所述滤网组件朝向所述出气口的一端,所述第一密封圈形成有沿所述第一密封圈的周向延伸布置的第一密封筋条;以及

9.第二密封圈,与所述第一密封圈沿所述滤网组件的径向接触,所述第二密封圈与所述第一密封筋条过盈配合;

10.其中,所述第一密封圈和所述第二密封圈的其中之一与所述滤网组件连接,所述第一密封圈和所述第二密封圈的其中另一与所述安装支架连接。

11.一实施例中,所述第一密封圈为刚性件,所述第二密封圈为弹性件。

12.一实施例中,所述第一密封圈与所述滤网组件一体成型,或所述第一密封圈与所述滤网组件可拆卸地连接。

13.一实施例中,所述第一密封筋条呈环形。

14.一实施例中,所述过滤装置形成有第二密封筋条,所述第二密封筋条沿所述滤网组件的轴向位于所述第一密封圈和所述第二密封圈之间,所述第二密封筋条沿所述滤网组件的径向位于所述第一密封筋条的外侧;所述第二密封筋条与所述第一密封圈间隔第一预设距离,和/或所述第二密封筋条与所述第二密封圈间隔第二预设距离。

15.一实施例中,所述第二密封筋条呈环形。

16.一实施例中,所述滤网组件包括:

17.连接座,与所述驱动件驱动连接;以及

18.第一滤网,环绕在所述连接座的周围,所述第一滤网围设成所述出气口,所述第一滤网和所述连接座围设成与所述出气口连通的过流通道,所述出气口位于所述过流通道沿轴向背离所述连接座的一端。

19.一实施例中,所述连接座形成有位于所述连接座背离所述过流通道一侧的安装

腔,所述安装腔朝向所述出气口凹陷,所述驱动件位于所述安装腔内。

20.一实施例中,所述安装支架包括:

21.前支架,位于所述滤网组件沿轴向背离所述出气口的一端;以及

22.后支架,与所述前支架连接,所述后支架位于所述滤网组件沿轴向朝向所述出气口的一端,所述后支架与所述前支架围设成所述进气通道,所述第一密封圈和所述第二密封圈均位于所述后支架与所述滤网组件之间,所述第一密封圈和所述第二密封圈择一地与所述后支架连接。

23.一实施例中,所述驱动件安装于所述前支架。

24.一实施例中,所述后支架包括:

25.支架本体,位于所述滤网组件沿轴向朝向所述出气口的一端,所述支架本体与所述前支架围设成所述进气通道,所述第一密封圈和所述第二密封圈均位于所述支架本体与所述滤网组件之间,所述第一密封圈和所述第二密封圈择一地与所述支架本体连接,所述支架本体形成有与所述出气口连通的排气通道;以及

26.第二滤网,与所述支架本体连接,所述第二滤网位于所述排气通道内。

27.一实施例中,所述第二密封圈沿所述滤网组件的径向位于所述第一密封筋条的外侧。

28.一种衣物处理系统,包括:

29.外壳组件;

30.衣物处理筒,安装于所述外壳组件;以及

31.上述任一种的过滤装置,安装于所述外壳组件,用于处理衣物的气流在所述衣物处理筒和所述过滤装置之间循环流动。

32.一实施例中,所述外壳组件形成有操作窗口,所述过滤装置位于所述操作窗口内且与所述外壳组件连接;所述衣物处理系统还包括安装于外壳组件的换热器,用于处理衣物的气流依次在所述衣物处理筒、所述过滤装置以及所述换热器之间循环流动,换热器位于操作窗口的一端。

33.本技术实施例的过滤装置,由于第二密封圈与第一密封筋条沿径向接触密封形成过盈配合,滤网组件沿轴向的安装位置偏差不会影响第二密封圈与第一密封筋条沿径向的接触密封,既能够使得第一密封筋条与第二密封圈之间有较好的密封效果,也不会由于滤网组件沿轴向的安装位置偏差导致滤网组件与安装支架沿轴向挤压过紧而影响滤网组件转动。第二密封圈与第一密封筋条沿径向接触密封形成过盈配合,不需要再考虑第一密封圈与第二密封圈沿滤网组件轴向的端面密封,在一定程度上缓解了第一密封圈和第二密封圈沿滤网组件轴向上的尺寸公差不好控制的问题。

附图说明

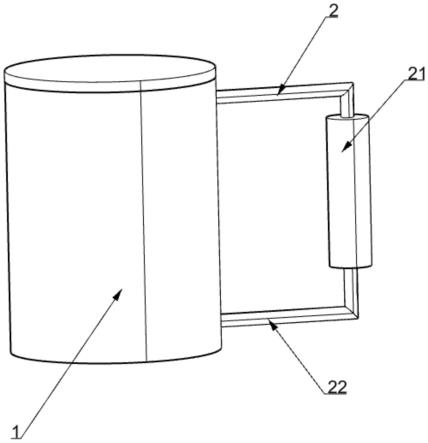

34.图1为本技术实施例的衣物处理系统的结构示意图,图中示出了衣物处理系统的前端;

35.图2为图1中位置a-a处的剖视图;

36.图3为图1中位置b-b处的剖视图;

37.图4为图1中的c向视图;

38.图5为图4中位置d-d处的剖视图;

39.图6为本技术实施例的衣物处理系统的结构示意图,图中示出了衣物处理系统的后端和侧面;

40.图7为本技术实施例的衣物处理系统的结构示意图,图中示出了过滤装置从外壳组件上拆卸下来的状态;

41.图8为本技术实施例的过滤装置、底盘、排污部件以及供水部件的爆炸图;

42.图9为本技术实施例的过滤装置的结构示意图,图中仅示意过滤装置的剖切位置,并不代表过滤装置的某一特定的实施例;

43.图10为本技术实施例的过滤装置的爆炸图,图中第一密封圈和滤网组件为两个独立的零部件;

44.图11为本技术实施例的过滤装置在图9中位置e-e处的剖视图,图中第一密封圈和滤网组件为两个独立的零部件;

45.图12为图11中位置f处的放大视图;

46.图13为本技术实施例的过滤装置的爆炸图,图中第一密封圈和滤网组件一体成型;

47.图14为本技术实施例的过滤装置在图9中位置e-e处的剖视图,图中第一密封圈和滤网组件一体成型;

48.图15为图14中位置g处的放大视图;

49.图16为本技术实施例的滤网组件的结构示意图;

50.图17为图16中位置h-h处的剖视图;

51.图18为图17中位置i处的放大视图;

52.图19为本技术实施例的滤网组件的立体图;

53.图20为本技术实施例的过滤装置的结构示意图,图中示出了后支架的第二滤网;

54.图21为相关技术中的过滤装置的结构示意图;

55.图22为图21中位置j处的放大视图。

56.附图标记说明:安装支架1;进气通道11;前支架12;后支架13;支架本体131;排气通道1311;第二滤网132;排污通道14;滤网组件2;出气口21;连接座22;安装腔221;第一滤网23;过流通道24;驱动件3;第一密封圈4;第一密封筋条41;第二密封圈5;第二密封筋条6;外壳组件81;导流面811;储水槽812;操作窗口813;底盘814;罩壳815;衣物处理筒82;过滤装置83;换热器84;蒸发器841;冷凝器842;排污部件85;供水部件86;过渡风道87;风机88;转动轴线cl;第二预设距离d1;第三预设距离d2。

具体实施方式

57.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的技术特征可以相互组合,具体实施方式中的详细描述应理解为本技术宗旨的解释说明,不应视为对本技术的不当限制。

58.在本技术实施例的描述中,“上”、“下”、“顶”、“底”、方位或位置关系为基于附图1所示的方位或位置关系,需要理解的是,这些方位术语仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,

因此不能理解为对本技术的限制。以图1为参考,图中箭头r1所示的方向为上下方向。

59.本技术实施例的描述中,以图2为参考,图中箭头r2所示方向为前后方向。

60.本技术实施例的描述中,请参阅图11、图14以及图17,驱动件3驱动滤网组件2绕转动轴线cl转动,内外方向是指,沿滤网组件2的径向指向转动轴线cl的方向为内,沿滤网组件2的径向背离转动轴线cl的方向为外。

61.作为本技术创造性构思的一部分,在描述本技术的实施例之前,需对相关技术中,滤网组件的转动和过滤装置的密封效果难以兼顾的原因进行分析,通过合理的分析得到本技术实施例的技术方案。

62.相关技术中,请参阅图21和图22,衣物处理系统的过滤装置83包括安装支架1、第一密封圈4、第二密封圈5和位于安装支架1内的滤网组件2,在滤网组件2的出气口21处,过滤装置83的滤网组件2与安装支架1之间通过沿滤网组件2的轴向排列的第一密封圈4和第二密封圈5的端面密封,第一密封圈4与滤网组件2连接,第二密封圈5与安装支架1连接,第一密封圈4和第二密封圈5之间的密封效果受到滤网组件2和安装支架1之间松紧程度影响较大,滤网组件2是有可能需要从安装支架1上拆卸下来进行更换维护的,在拆装过程中滤网组件2与安装支架1之间的松紧程度受操作人员的人为因素影响较大,滤网组件2沿轴向的安装位置可能存在一定的偏差,第一密封圈4和第二密封圈5沿滤网组件2轴向上的尺寸公差不好控制,滤网组件2与安装支架1之间的松紧程度难以把握到恰到好处,滤网组件2和安装支架1之间存在过松或过紧的情况。滤网组件2和安装支架1之间安装得过紧,沿滤网组件2的轴向排列的第一密封圈4和第二密封圈5受到的挤压力较大,有利于密封,但第一密封圈4和第二密封圈5沿滤网组件2的轴向的端面之间的摩擦力较大,可能造成滤网组件2转动困难。滤网组件2和安装支架1之间安装得过松,第一密封圈4和第二密封圈5之间形成间隙,两个密封圈沿滤网组件2的轴向的端面之间摩擦力较小甚至几乎没有摩擦力,有利于滤网组件2转动,但由于两个密封圈之间的形成间隙,密封效果较差,未经滤网组件2过滤的气流可能从第一密封圈4和第二密封圈5之间流入,造成后续气流中毛絮等尘屑的含量较高。

63.鉴于此,本技术实施例提供一种衣物处理系统,请参阅图1~图8,衣物处理系统包括外壳组件81、衣物处理筒82以及过滤装置83。衣物处理筒82安装于外壳组件81。过滤装置83安装于外壳组件81,用于处理衣物的气流在衣物处理筒82和过滤装置83之间循环流动。如此结构形式,从衣物处理筒82中流出的气流所携带的毛絮等杂物在流经过滤装置83的过程中会被过滤掉,经过过滤装置83过滤后的气流携带的毛絮等杂物的含量较少,对后续气流后续流经的零部件的影响较小。

64.一实施例中,衣物处理系统可以为干衣机。

65.本技术实施例的过滤装置83,请参阅图9、图12以及图15,过滤装置83包括安装支架1、滤网组件2、驱动件3、第一密封圈4以及第二密封圈5。安装支架1形成有进气通道11。滤网组件2用于过滤气流。滤网组件2位于安装支架1内,滤网组件2与进气通道11连通,滤网组件2形成有出气口21。驱动件3与滤网组件2驱动连接以驱动滤网组件2转动。第一密封圈4沿滤网组件2的轴向位于滤网组件2朝向出气口21的一端,第一密封圈4形成有沿第一密封圈4的周向延伸布置的第一密封筋条41。第二密封圈5与第一密封圈4沿滤网组件2的径向接触,第二密封圈5与第一密封筋条41过盈配合。其中,第一密封圈4和第二密封圈5的其中之一与滤网组件2连接,第一密封圈4和第二密封圈5的其中另一与安装支架1连接。如此结构形式,

第一密封圈4和第二密封圈5的其中之间与滤网组件2连接,第一密封圈4和第二密封圈5的其中另一与安装支架1连接,驱动件3驱动滤网组件2转动,使得第一密封圈4和第二密封圈5之间会产生相互转动,第二密封圈5与第一密封圈4的第一密封筋条41过盈配合,使得第一密封筋条41和第二密封圈5之间能够较好地密封。第二密封圈5和第一密封筋条41过盈配合,使得第一密封筋条41和第二密封圈5之间相互挤压并在相互转动过程中形成一定的摩擦力,这个摩擦力主要由第二密封圈5和第一密封筋条41之间的过盈量来决定,过盈量通过第二密封圈5和第一密封筋条41沿径向的尺寸确定,滤网组件2沿轴向的安装位置对第二密封圈5和第一密封筋条41之间的过盈量几乎没有影响,不会影响第二密封圈5和第一密封筋条41之间的密封效果,在滤网组件2安装过程中,即使滤网组件2沿轴向的安装位置稍发生变化,沿滤网组件2的径向接触的第一密封筋条41和第二密封圈5之间的摩擦力几乎不会改变。通过第一密封筋条41与第二密封圈5过盈配合形成密封,在不降低第二密封圈5和第一密封筋条41的密封效果的前提下,能够较好地缓解由于滤网组件2沿轴向的安装位置稍发生变化、以及滤网组件2沿轴向的安装位置存在偏差,造成滤网组件2与安装支架1之间安装得较紧,第一密封圈4和第二密封圈5之间摩擦力较大,滤网组件2转动困难的问题。由于第二密封圈5和第一密封筋条41过盈配合形成密封,不需要第一密封圈4和第二密封圈5沿滤网组件2的轴向的端面贴合进行密封,第一密封圈4和第二密封圈5沿滤网组件2轴向上的尺寸的公差控制不需要再考虑密封问题,降低了公差控制的难度。

66.需要解释的是,驱动件3驱动滤网组件2绕转动轴线cl转动,滤网组件2的轴向指的是转动轴线cl的延伸方向。

67.需要解释的是,驱动件3驱动滤网组件2绕转动轴线cl转动,滤网组件2的径向指的是与转动轴线cl垂直的方向。

68.需要解释的是,过盈配合的第二密封圈5以及第一密封筋条41之间并不只是刚好接触,而是两者之间有一定的过盈量存在相互挤压。本技术实施例所指的过盈配合,不仅包括机械领域中通常由公差所定义的过盈配合,还包括由于第一密封筋条41的外径的基本尺寸大于第二密封圈5的内径的基本尺寸引起的过盈。

69.示例性地,第一密封筋条41的外径的基本尺寸为15mm,第二密封圈5的内径的基本尺寸为13mm,第二密封圈5位于第一密封筋条41的外侧,第二密封圈5的内径的基本尺寸小于第第一密封筋条41的外径的基本尺寸,当第二密封圈5套设于第一密封筋条41,第一密封圈4与第一密封筋条41之间形成挤压,第二密封圈5和第一密封筋条41之间的过盈量大致为1mm。

70.一实施例中,请参阅图19,第一密封筋条41呈环形。如此,能够形成较好的密封。

71.一实施例中,第一密封圈4和第二密封圈5可以选用摩擦系数较低的材料。示例性地,第一密封圈4的材质可以为特氟龙或尼龙,和/或第二密封圈5的材质可以为特氟龙或尼龙。

72.一实施例中,请参阅图12和图15,第一密封圈4和第二密封圈5沿滤网组件2的轴向间隔第三预设距离d2。如此结构形式,有利于滤网组件2在驱动件3的驱动件3较为顺畅地转动。

73.一实施例中,请参阅图12、图15、图18以及图19,过滤装置83形成有第二密封筋条6,第二密封筋条6沿滤网组件2的轴向位于第一密封圈4和第二密封圈5之间,第二密封筋条

6沿滤网组件2的径向位于第一密封筋条41的外侧。如此结构形式,位于第一密封筋条41外侧的第二密封筋条6,能够在一程度上对经过第一密封圈4和第二密封圈5之间流向第一密封筋条41的气流中的毛絮等杂物形成阻挡,提高过滤装置83的整体密封效果。

74.一实施例中,第二密封筋条6与第一密封圈4间隔第一预设距离。如此结构形式,第二密封筋条6与第一密封圈4之间几乎没有摩擦力,有利于滤网组件2较为顺畅的转动。

75.一实施例中,当第二密封筋条6与第一密封圈4间隔第一预设距离,第二密封筋条6可以与第二密封圈5一体成型。

76.一实施例中,请参阅图12和图15,第二密封筋条6与第二密封圈5间隔第二预设距离d1。

77.一实施例中,请参阅图12和图15,当第二密封筋条6与第二密封圈5间隔第二预设距离d1,第二密封筋条6可以与第一密封圈4一体成型。如此结构形式,第二密封筋条6与第二密封圈5之间几乎没有摩擦力,有利于滤网组件2较为顺畅地转动。

78.一实施例中,第二密封筋条6与第一密封圈4间隔第一预设距离,第二密封筋条6与第二密封圈5间隔第二预设距离d1。第二密封筋条6可以支撑在安装支架1上。

79.一实施例中,请参阅图19,第二密封筋条6呈环形。如此,能够较好地阻挡毛絮等杂物。

80.一实施例中,第一密封圈4为刚性件,第二密封圈5为弹性件。如此结构形式,当第一密封筋条41与第二密封圈5过盈配合形成相互挤压,由于第一密封圈4为刚性件且第二密封圈5为弹性件,第二密封圈5在与第一密封筋条41接触的位置处会由于第一密封筋条41的挤压而向背离第一密封筋条41的方向凹陷,第一密封筋条41会部分挤压至第二密封圈5凹陷形成的空间内,即使有携带毛絮等杂物的流体流经第一密封筋条41与第二密封圈5之间,携带毛絮等杂物的流体流经的路径也会呈弯曲状,增加了流动的阻力,提高了第二密封圈5与第一密封筋条41之间的密封性。

81.需要解释的是,刚性件和弹性件是相对而言的,两个物体相互挤压接触,在接触位置处变形较大的物体为弹性件,在接触位置处变形较小的物体为刚性件。

82.一实施例中,第一密封圈4可以为塑料或金属等较硬的材质制成的刚性件。

83.一实施例中,第二密封圈5可以为橡胶或硅胶等较软的材质制成的弹性件。

84.一实施例中,也可视情况将第一密封圈4设置成弹性件,第一密封圈4设置成刚性件。

85.一实施例中,请参阅图9,以及图13~图19,第一密封圈4可以与滤网组件2一体成型。如此结构形式,第一密封圈4和滤网组件2可以制作成一个零部件,减少了零部件的数量,整体结构较为简单,能够在一定程度上降低故障率。

86.可以理解的是,第一密封圈4的第一密封筋条41与第二密封圈5接触摩擦,第一密封圈4较易磨损,需要维护。一实施例中,请参阅图9~图12,第一密封圈4与滤网组件2可拆卸地连接。如此结构形式,当第一密封圈4需要进行更换或修补等维护操作,可以将第一密封圈4从滤网组件2上拆卸下来,修补或更换后重新装安装至滤网组件2即可,不需要将整个滤网组件2都换掉,有利于设备维护。

87.一实施例中,可拆卸地连接可以为螺栓连接、螺钉连接或卡接等。

88.一实施例中,第一密封圈4可以与滤网组件2铆接或焊接。

89.可以理解的是,焊接、铆接或可拆卸连接等连接方式中,第一密封圈4和滤网组件2是两个不同的零部件连接在一起,第一密封圈4的材质可以与滤网组件2的材料不同,第一密封圈4的材质可以根据实际需要选取。例如,第一密封圈4可以采用摩擦系数较小的材质,而滤网组件2的材质可以对摩擦系数不做要求。

90.一实施例中,当第一密封圈4与滤网组件2一体成型,第二密封圈5与安装支架1连接。当第一密封圈4与滤网组件2可拆卸或不可拆卸地连接,第二密封圈5与安装支架1连接。

91.一实施例中,可以视情况使第一密封圈4与安装支架1连接,第二密封圈5与滤网组件2连接。

92.一实施例中,请参阅图9~图15,第二密封圈5沿滤网组件2的径向位于第一密封筋条41的外侧。如此结构形式,第二密封圈5不会对滤网组件2的出气口21造成遮挡,有利于流经滤网组件2的气流从滤网组件2的出气口21排出。

93.一实施例中,第二密封圈5可以沿滤网组件2的径向位于第一密封筋条41的内侧。

94.一实施例中,请参阅图16~图19,滤网组件2包括连接座22以及第一滤网23。连接座22与驱动件3驱动连接。第一滤网23环绕在连接座22的周围,第一滤网23围设成出气口21,第一滤网23和连接座22围设成与出气口21连通的过流通道24,出气口21位于过流通道24沿轴向背离连接座22的一端。如此结构形式,经进气通道11到达滤网组件2的气流通过第一滤网23过滤进入过流通道24并从出气口21流出。连接座22位于过流通道24背离出气口21的一端起到封堵的作用,一方面,防止过流通道24中已过滤的气流从过流通道24背离出气口21的一端流出与尚未过滤的气流混合,对已过滤气流造成污染,另一方面,防止沿未被第一滤网23过滤的气流从过流通道24背离出气口21的一端进入过流通道24对过流通道24内已过滤的气流造成污染。

95.需要解释的是,驱动件3驱动连接座22绕转动轴线cl转动,过流通道24沿轴向背离连接座22的一端指的是,过流通道24沿转动轴线cl的延伸方向背离连接座22的一端。

96.一实施例中,请参阅图9,以及图13~图19,第一密封圈4可以与第一滤网23一体成型。

97.一实施例中,请参阅图16~图19,连接座22形成有位于连接座22背离过流通道24一侧的安装腔221,安装腔221朝向出气口21凹陷,驱动件3位于安装腔221内。如此结构形式,安装腔221朝向出气口21凹陷,能够充分利用第一滤网23内侧的空间布置连接座22以及位于安装腔221内的驱动件3,节省空间。驱动件3位于安装腔221内,使得驱动件3隐藏在连接座22中,减少驱动件3外露,降低驱动件3的驱动轴被气流中携带的毛絮缠绕的风险。

98.一实施例中,驱动件3可以为电机。

99.一实施例中,请参阅图9~图15,安装支架1包括前支架12以及后支架13。前支架12位于滤网组件2沿轴向背离出气口21的一端。后支架13与前支架12连接。后支架13位于滤网组件2沿轴向朝向出气口21的一端,后支架13与前支架12围设成进气通道11,第一密封圈4和第二密封圈5均位于后支架13与滤网组件2之间,第一密封圈4和第二密封圈5择一地与后支架13连接。如此结构形式,滤网组件2安装在前支架12和后支架13之间,通过前支架12和后支架13围设成的进气通道11接收携带毛絮等杂物的气流,携带毛絮等杂物的气流经进气通道11流向滤网组件2。当需要对滤网组件2进行维护,可将前支架12和后支架13拆开,即能够为方便地将滤网组件2取出进行维护,维护操作较为方便。

100.需要解释的是,滤网组件2沿轴向背离出气口21的一端,滤网组件2沿轴向朝向出气口21的一端,这里的轴向指的是转动轴线cl的延伸方向。

101.一实施例中,前支架12和后支架13可拆卸地连接。

102.一实施例中,请参阅图9~图15,驱动件3安装于前支架12。如此结构形式,一方面,前支架12可对驱动件3进行较为稳定地支撑。另一方面,驱动件3安装于前支架12不会遮挡滤网组件2的出气口21,既能够较为方便地驱动滤网组件2转动,又不会影响滤网组件2的出气口21。

103.一实施例中,过滤装置83还包括与前支架12连接的电机固定板。驱动件3安装于电机固定板。

104.一实施例中,请参阅图20,后支架13包括支架本体131以及第二滤网132。支架本体131位于滤网组件2沿轴向朝向出气口21的一端,支架本体131与前支架12围设成进气通道11,第一密封圈4和第二密封圈5均位于支架本体131与滤网组件2之间,第一密封圈4和第二密封圈5择一地与支架本体131连接,支架本体131形成有与出气口21连通的排气通道1311。第二滤网132与支架本体131连接,第二滤网132位于排气通道1311内。如此结构形式,被滤网组件2过滤并从滤网组件2的出气口21流出的气体会流经排气通道1311,并通过排气通道1311内的第二滤网132进行第二次过滤,从而降低气流中携带的毛絮等杂物的含量。

105.一实施例中,请参阅图10、图13以及图20,进气通道11位于滤网组件2的上方,和/或进气通道11位于滤网组件2沿目标方向的至少一侧,目标方向分别与上下方向以及转动轴线cl交叉设置。

106.一实施例中,目标方向分别与上下方向以及转动轴线cl垂直。

107.一实施例中,请参阅图10以及图13,目标方向为图中箭头r3所示的方向。

108.一实施例中,请参阅图10以及图13,前支架12和后支架13还围设成排污通道14,排污通道14位于滤网组件2的下方。如此便于清洗滤网组件2形成的污水从排污通道14排出。

109.一实施例中,请参阅图5以及图8,外壳组件81形成有导流面811和储水槽812,导流面811位于过滤装置83的下方以将清洗过滤装置83形成的污水引导至储水槽812。

110.一实施例中,请参阅图5,导流面811位于滤网组件2的下方以将清洗滤网组件2形成的污水引导至储水槽812。

111.一实施例中,从排污通道14排出的污水流向导流面811。

112.一实施例中,请参阅图1~图5,沿过滤装置83指向储水槽812的方向,导流面811逐渐向下倾斜。过滤装置83和储水槽812位于衣物处理筒82的同一端。如此结构形式,过滤装置83和储水槽812之间的距离较近,对于同样的高度差而言,能够在一定程度上增大导流面811与水平方向的夹角,有利于污水以及污水中携带的毛絮等杂物在导流面811上较为顺利地流动。防止毛絮等杂物在导流面811上堆积。

113.需要解释的是,导流面811逐渐向下倾斜,是指导流面811的高度逐渐降低。

114.一实施例中,请参阅图1~图5,储水槽812和过滤装置83位于衣物处理筒82的前端。

115.一实施例中,请参阅图1~图8,衣物处理系统还包括排污部件85,排污部件85用于将储水槽812中的污水排出。

116.一实施例中,请参阅图6和图8,衣物处理系统还包括供水部件86,供水部件86用于

向过滤装置83供水以对过滤装置83进行清洗。

117.一实施例中,供水部件86与外部水源连接,外部水源经供水部件86流向过滤装置83以对过滤装置83进行清洗。

118.一实施例中,当供水部件86与外部水源连接,供水部件86可以为进水阀门。

119.一实施例中,供水部件86可将冷凝水输送至过滤装置83以对过滤装置83进行清洗。

120.一实施例中,当供水部件86用于输送冷凝水,供水部件86可以为供水泵。

121.一实施例中,请参阅图2,衣物处理系统还包括安装于外壳组件81的换热器84,用于处理衣物的气流依次在衣物处理筒82、过滤装置83以及换热器84之间循环流动。如此结构形式,从衣物处理筒82流出的气流通过过滤装置83进行过滤,过滤后的较为干净的气流通过换热器84形成热气流并流向衣物处理筒82对衣物进行干燥。

122.一实施例中,供水部件86将换热器84排出的冷凝水输送至过滤装置83以对过滤装置83进行清洗。

123.一实施例中,换热器84包括蒸发器841和冷凝器842,用于处理衣物的气流依次在衣物处理筒82、过滤装置83、蒸发器841和冷凝器842之间循环流动。经过滤装置83过滤后的干净气流流向蒸发器841再进入冷凝器842形成热气流,热气流流向衣物处理筒82对衣物进行干燥。

124.一实施例中,供水部件86将蒸发器841排出的冷凝水输送至过滤装置83以对过滤装置83进行清洗。

125.一实施例中,换热器84排出的冷凝水可以流向储水槽812。

126.一实施命中,蒸发器841产生的冷凝水可以流向储水槽812。

127.可以理解的是,由于滤网组件2与安装支架1之间具有较好的密封性,且滤网组件2能够较为顺畅地转动,流经进气通道11的气流基本上都经过滤网组件2过滤再流向换热器84,能够较好地防止气流中的毛絮等杂物堵塞换热器84。

128.一实施例中,能够防止气流中的毛絮等杂物堵塞蒸发器841。

129.一实施例中,请参阅图7和图8,外壳组件81形成有操作窗口813,过滤装置83位于操作窗口813内且与外壳组件81连接。换热器84位于操作窗口813的一端。如此结构形式,一方面,过滤装置83作为一个模块化的整体安装在操作窗口813内,便于对过滤装置83进行拆装,过滤装置83维护较为方便。另一方面,换热器84位于操作窗口813的一端,当换热器84出现毛絮堵塞等情况,将过滤装置83拆下,通过操作窗口813即能够较为方便地对换热器84进行清洗等维护操作。

130.一实施例中,请参阅图7和图8,换热器84位于操作窗口813的后端。

131.一实施例中,请参阅图2、图7以及图8,蒸发器841位于操作窗口813的一端,冷凝器842位于蒸发器841背离操作窗口813的一端。如此结构形式,通过操作窗口813能够较为方便地对蒸发器841进行清洗行装维护操作。

132.一实施例中,请参阅图7和图8,蒸发器841位于操作窗口813的后端。

133.一实施例中,请参阅图1~图7,外壳组件81包括底盘814以及罩设在底盘814上的罩壳815。

134.一实施例中,请参阅图8,导流面811和储水槽812均形成于底盘814。

135.一实施例中,请参阅图8,操作窗口813形成于底盘814。

136.一实施例中,请参阅图8,导流面811为操作窗口813的底面。

137.一实施例中,请参阅图8,过滤装置83安装于底盘814。

138.一实施例中,请参阅图2、图7以及图8,换热器84安装于底盘814。

139.一实施例中,请参阅图2、图7以及图8,蒸发器841和冷凝器842安装于底盘814。

140.一实施例中,请参阅图1~图7,衣物处理筒82安装于罩壳815。

141.一实施例中,请参阅图1~图7,过滤装置83位于衣物处理筒82的下方,清洗过滤装置83形成的污水向下排出,不会对上方衣物处理筒82以及衣物处理筒82内的衣物造成影响。

142.一实施例中,请参阅图1~图3,换热器84位于衣物处理筒82的下方。

143.一实施例中,请参阅图1~图3,蒸发器841和冷凝器842位于衣物处理筒82的下方。

144.一实施例中,请参阅图1~图6,衣物处理系统还包括过渡风道87以及位于过渡风道87内的风机88,从过滤装置83流出的气体在风机88的作用下经过渡风道87流向衣物处理筒82。

145.一实施例中,请参阅图1~图6,从冷凝器842流出的气体在风机88的作用下经过渡风道87流向衣物处理筒82。

146.本技术提供的各个实施例/实施方式在不产生矛盾的情况下可以相互组合。

147.以上仅为本技术的较佳实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。