1.本技术涉及自动转换开关的领域,尤其是涉及一种智能自动转换开关。

背景技术:

2.双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的ups不间断电源也是,不过他的备用是电池组。

3.公开号为cn113161173a的中国专利公开了一种双电源自动转换开关,包括触头组件、切换组件,常用电源微动开关、备用电源微动开关、逻辑互锁电路以及控制器;其中,切换组件在切换电源时传动控制常用电源微动开关或所述备用电源微动开关的闭合;逻辑互锁电路包括常用电源合闸控制电路和备用电源合闸控制电路;常用电源合闸控制电路和备用电源合闸控制电路分别与控制器以及切换组件电连接,用于控制切换组件在其一电源故障时切换至另一正常电源;将备用电源微动开关串联在常用电源合闸控制电路中,且常用电源微动开关串联在所述备用电源合闸控制电路中。该申请通过在切换组件相邻位置设置两个微动开关,结合逻辑互锁电路,保护切换组件正常运行。但是仅采用逻辑互锁电路对常用电源微动开关和备用电源微动开关进行互锁,容易出现因为误操作而导致双电源同时合闸的现象,存在用电安全隐患。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为现有的双电源自动转换开关仅采用逻辑互锁电路对常用电源微动开关和备用电源微动开关进行互锁,容易出现因为误操作而导致双电源同时合闸的现象,存在用电安全隐患。

技术实现要素:

5.为了改善现有的双电源自动转换开关仅采用逻辑互锁电路对常用电源微动开关和备用电源微动开关进行互锁,容易出现因为误操作而导致双电源同时合闸的现象,存在用电安全隐患的问题,本技术提供一种智能自动转换开关。

6.第一方面,本技术提供一种智能自动转换开关,采用如下的技术方案:一种智能自动转换开关,包括依次设置的用于与常用电源连接的常用端断路器、开关控制器和用于与备用电源连接的备用端断路器,所述常用端断路器和备用端断路器均与开关控制器连接;所述开关控制器包括控制器电路板、用于限制常用端断路器和备用端断路器同时合闸的机械互锁装置和罩设在控制器电路板外部的控制器外壳;所述控制器电路板上设有两个断路器信号接口,两个所述断路器信号接口分别与常用端断路器和备用端断路器连接;所述机械互锁装置分别与常用端断路器和备用端断路器连接。

7.通过采用上述技术方案,通过开关控制器的设置实现常用电源和备用电源的自动切换,确保用电器能够稳定运行,达到有效提高用电稳定性的效果;通过机械互锁装置的设

置,在常用端断路器或备用端断路器合闸后,机械互锁装置对另一断路器进行进行锁定使得其无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果。

8.优选的,所述常用端断路器和备用端断路器结构相同,所述常用端断路器和备用端断路器均包括断路器外壳、三相电接线端、三相电出线端、用于控制三相电接线端与三相电出线端通断的合闸组件、牵引杆和脱扣组件,所述三相电接线端和三相电出线端均与合闸组件连接,所述合闸组件和脱扣组件均与牵引杆连接。

9.通过采用上述技术方案,通过合闸组件的设置,便于有效控制断路器的通断,同时通过牵引杆和脱扣组件的设置,对合闸组件进行限位和控制,便于在发生异常用电状况时及时对合闸组件进行复位,避免意外用电事故的发生,达到有效提高用电安全性的效果。

10.优选的,所述合闸组件包括刀闸转轴、用于驱动刀闸转轴转动的操作机构和三个刀闸刀座,所述刀闸转轴上沿其长度方向依次设置有三个刀闸片,三个所述刀闸片与三相电接线端连接,三个所述刀闸刀座与三相电出线端连接,三个所述刀闸片端部均设有动触片,三个所述刀闸刀座上均设有静触片,三个所述刀闸片与刀闸刀座闭合时三相电接线端和三相电出线端连通;三个所述刀闸刀座上均设有灭弧部件。

11.通过采用上述技术方案,通过合闸组件的设置,在需要对断路器进行合闸使得三相电连通时,通过操作机构带动刀闸转轴转动,进而使得三个刀闸片分别插入三个刀闸刀座内,刀闸片上的动触片与刀闸刀座上的静触片抵接,使得电路导通;另外通过灭弧部件的设置,能够对动触片和静触片接触时接触不良或其他意外因素而出现的电弧进行灭弧疏导,进一步有效提高了用电安全性。

12.优选的,所述机械互锁装置包括常用端转盘、备用端转盘和四连杆组件,所述常用端转盘和备用端转盘同轴转动设置在控制器外壳上;所述常用端转盘靠近常用端断路器的一侧设置有用于限制常用端断路器合闸的常用端限位杆,所述备用端转盘靠近备用端断路器的一侧设置有用于限制备用端断路器合闸的备用端限位杆;所述控制器外壳、常用端断路器的断路器外壳和备用端断路器的断路器外壳上均沿水平方向设置有第一弧形腰型孔,所述常用端限位杆一端穿过第一弧形腰型孔延伸至常用端断路器内且位于常用端断路器内牵引杆的一侧,所述备用端限位杆一端穿过第一弧形腰型孔延伸至备用端断路器内且位于备用端断路器内牵引杆的一侧;所述四连杆组件包括第一驱动连杆、第二驱动连杆、第三驱动连杆和第四驱动连杆,所述第一驱动连杆和第二驱动连杆均同轴转动设置在控制器外壳的内侧壁上,且所述第一驱动连杆和第二驱动连杆的转动点不在其中心点形成长臂和短臂;所述第一驱动连杆和第二驱动杆的长臂一端呈背向设置的一侧均设置有转杆,所述控制器外壳、常用端断路器的断路器外壳和备用端断路器的断路器外壳上均沿竖直方向设置有第二弧形腰型孔,两个所述转杆分别通过第二弧形腰型孔延伸至常用端断路器和备用端断路器内,两个所述转杆分别与常用端断路器的转轴和备用端断路器的刀闸转轴连接;所述第一驱动连杆短臂一端与第三驱动连杆一端转动连接,所述第三驱动连杆的另一端与备用端转盘靠近常用端转盘的一侧外侧壁底部转动连接;所述第二驱动连杆长臂与第四驱动连杆一端转动连接,所述第四驱动连杆的另一端与常用端转盘靠近备用端转盘一侧外侧壁的顶部转动连接;所述第三驱动连杆和第四驱动连杆均呈z字形设置。

13.通过采用上述技术方案,通过机械互锁装置的设置,在常用端断路器合闸时,刀闸

转轴带动刀闸片合入刀闸刀座内,同时带动第一驱动连杆的转杆下行移动,从而带动第一驱动连杆转动,迫使第三驱动连杆从动运行带动备用端转盘转动,进而带动备用端限位杆将备用端断路器的牵引杆压住限位,使得备用端断路器的合闸组件无法合闸;避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果;当常用端电源出现故障时,控制板检测到常用端电源断电而备用端来电,便会控制常用端断路器分闸,此时常用端断路器和备用端断路器均处于分闸状态;再控制备用端断路器的操作机构对备用端断路器进行合闸,备用端断路器的刀闸转轴通过转杆带动第二驱动连杆转动,进而带动第四驱动连杆移动,使得常用端转盘转动,进而带动常用端限位杆将常用端断路器的牵引杆压住限位,使得常用端断路器无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果。

14.优选的,所述常用端转盘和备用端转盘均包括第一盘体和第二盘体,所述第一盘体和第二盘体相互转动连接,所述第一盘体上设有第一卡块,所述第二盘体上设有第二卡块和第三卡块,所述第一卡块位于第二卡块和第三卡块之间,所述第一盘体和第二盘体之间同轴设有用于限制其相互转动的第一扭簧和第二扭簧,所述第一扭簧的一端与第二卡块抵接,另一端与第一卡块抵接;所述第二扭簧的一端与第三卡块抵接,另一端与第一卡块抵接。

15.通过采用上述技术方案,通过第一盘体、第二盘体、第一扭簧和第二扭簧的设置,第一扭簧和第二扭簧为转盘提供缓冲和配合冗余,使得常用端转盘和备用端转盘在转动时能够稳定带动常用端限位杆和备用端限位杆对牵引杆进行稳定限位,降低对常用端限位杆和备用端限位杆的磨损,有效提升了机械互锁装置的使用寿命。

16.优选的,所述第二盘体沿其周向设置有多个卡扣,所述第一盘体沿其周向开设有多个供卡扣卡接的卡板,多个所述卡板上均开设有供卡扣脱离的缺口。

17.通过采用上述技术方案,通过多个卡扣和多个卡板的设置,便于第一盘体和第二盘体稳定扣合,有效提高了常用端转盘和备用端转盘的机构稳定性,达到有效提高机械互锁装置使用寿命的效果。

18.优选的,所述操作机构包括支架、转动设置支架上的拨片部件和驱动件;所述拨片部件底部连接有助力弹簧,所述助力弹簧远离拨片组件的一端与驱动件连接;所述驱动件一端与支架转动连接,另一端与刀闸转轴转动连接。

19.通过采用上述技术方案,通过助力弹簧和拨片部件的设置,便于对刀闸转轴的驱动,使得合闸组件合闸过程更加省力方便,有效提高了自动转换开关的电源切换效率和稳定性。

20.优选的,所述常用端断路器和备用端断路器上均设有用于拨动拨片部件的电动驱动组件,所述电动驱动组件包括底板、支板、拨片齿轮和两个驱动电机,两个所述驱动电机均与开关控制器连接;所述底板和支板均与断路器外壳固定连接,两个所述驱动电机安装在底板上且输出轴沿竖直方向设置,所述支板设置在两个驱动电机上方,所述拨片齿轮转动设置在支板上;两个所述驱动电机的输出轴均穿过支板连接有驱动齿轮,两个所述驱动齿轮均与拨片齿轮啮合,所述拨片齿轮远离两个驱动齿轮的一端设有用于夹持拨片部件的拨片夹。

21.通过采用上述技术方案,通过电动驱动组件的设置,控制器通过控制两个电机同向转动带动拨片齿轮转动,通过拨片齿轮上的拨片夹拨动拨片部件,完成合闸组件的合闸或分闸操作,实现智能化自动化切换电源的的效果。

22.优选的,所述常用端断路器和备用端断路器上均设有用于监测三相电压和三相电流的监测装置,两个所述监测装置均与开关控制器连接。

23.通过采用上述技术方案,通过监测装置的设置,便于实时监测正在使用的电源的电压电流数据,并在出现数据异常时,及时进行报警和电源自动切换,确保用电器能够稳定用电运行,达到有效提高用电安全性的效果。

24.优选的,控制器电路板上设置有外部信号接口,所述开关控制器通过外部信号接口与预设的网络云台通信连接。

25.通过采用上述技术方案,通过外部信号接口的设置,便于开关控制器将将采集到电流电压数据发送至网络云台,便于维护人员查看,同时维护人员也可远程向开关控制器发送指令,实现远程操控和远程修改参数,达到有效提高智能自动转换开关的便捷性实用性的效果。

26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.通过开关控制器的设置实现常用电源和备用电源的自动切换,确保用电器能够稳定运行,达到有效提高用电稳定性的效果;通过机械互锁装置的设置,在常用端断路器或备用端断路器合闸后,机械互锁装置对另一断路器进行进行锁定使得其无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果;2.通过机械互锁装置的设置,在常用端断路器合闸时,刀闸转轴带动刀闸片合入刀闸刀座内,同时带动第一驱动连杆的转杆下行移动,从而带动第一驱动连杆转动,迫使第三驱动连杆从动运行带动备用端转盘转动,进而带动备用端限位杆将备用端断路器的牵引杆压住限位,使得备用端断路器的合闸组件无法合闸;避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果;当常用端电源出现故障时,控制板检测到常用端电源断电而备用端来电,便会控制常用端断路器分闸,此时常用端断路器和备用端断路器均处于分闸状态;再控制备用端断路器的操作机构对备用端断路器进行合闸,备用端断路器的刀闸转轴通过转杆带动第二驱动连杆转动,进而带动第四驱动连杆移动,使得常用端转盘转动,进而带动常用端限位杆将常用端断路器的牵引杆压住限位,使得常用端断路器无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果;3.通过第一盘体、第二盘体、第一扭簧和第二扭簧的设置,第一扭簧和第二扭簧为转盘提供缓冲和配合冗余,使得常用端转盘和备用端转盘在转动时能够稳定带动常用端限位杆和备用端限位杆对牵引杆进行稳定限位,降低对常用端限位杆和备用端限位杆的磨损,有效提升了机械互锁装置的使用寿命。

附图说明

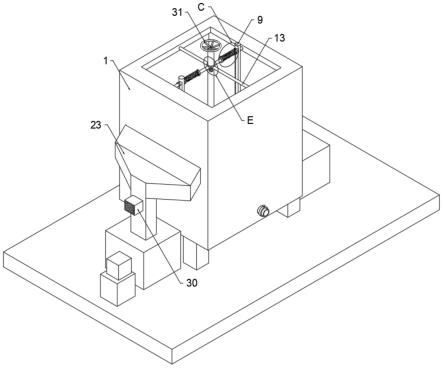

27.图1是本技术实施例中智能自动转换开关的整体结构示意图;

图2是本技术实施例中开关控制器的结构示意图;图3是本技术实施例中机械互锁装置的局部放大图;图4是本技术实施例中机械互锁装置的爆炸示意图;图5是本技术实施例中智能自动转换开关的内部结构示意图;图6是本技术实施例中合闸组件的结构示意图;图7是本技术实施例中刀闸片与刀闸刀座、转杆与刀闸转轴和常用端限位杆与牵引杆的位置结构示意图;图8是本技术实施例中操作机构的结构示意图;图9是本技术实施例中电动驱动组件的结构示意图。

28.附图标记说明:1、常用端断路器;11、电动驱动组件;111、底板;112、支板;113、拨片齿轮;114、驱动电机;115、拨片夹;116、驱动齿轮;12、监测装置;2、开关控制器;21、控制器电路板;211、断路器信号接口;212、外部信号接口;22、机械互锁装置;23、控制器外壳;231、第一弧形腰型孔;232、第二弧形腰型孔;24、常用端转盘;241、常用端限位杆;25、备用端转盘;251、备用端限位杆;26、四连杆组件;261、第一驱动连杆;262、第二驱动连杆;263、第三驱动连杆;264、第四驱动连杆;265、转杆;27、第一盘体;271、第一卡块;272、第一扭簧;273、第二扭簧;274、卡板;275、缺口;28、第二盘体;281、第二卡块;282、第三卡块;283、卡扣;3、备用端断路器;4、断路器外壳;5、三相电接线端;6、三相电出线端;7、合闸组件;71、刀闸转轴;711、三个刀闸片;712、动触片;72、操作机构;721、支架;722、拨片部件;723、驱动件;724、助力弹簧;73、刀闸刀座;731、静触片;732、灭弧部件;8、牵引杆;9、脱扣组件。

具体实施方式

29.以下结合附图1-9对本技术作进一步详细说明。本技术实施例公开一种智能自动转换开关。参照图1-图2,一种智能自动转换开关,包括依次设置的用于与常用电源连接的常用端断路器1、开关控制器2和用于与备用电源连接的备用端断路器3。常用端断路器1和备用端断路器3均与开关控制器2连接。开关控制器2包括控制器电路板21、用于限制常用端断路器1和备用端断路器3同时合闸的机械互锁装置22和罩设在控制器电路板21外部的控制器外壳23。控制器电路板21上设有两个断路器信号接口211,两个断路器信号接口211分别与常用端断路器1和备用端断路器3连接。机械互锁装置22分别与常用端断路器1和备用端断路器3连接。通过开关控制器2的设置实现常用电源和备用电源的自动切换,确保用电器能够稳定运行,达到有效提高用电稳定性的效果。通过机械互锁装置22的设置,在常用端断路器1或备用端断路器3合闸后,机械互锁装置22对另一断路器进行进行锁定使得其无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果。

30.参照图3-图4,机械互锁装置22包括常用端转盘24、备用端转盘25和四连杆组件26,常用端转盘24和备用端转盘25同轴转动设置在控制器外壳23上。常用端转盘24靠近常用端断路器1的一侧设置有用于限制常用端断路器1合闸的常用端限位杆241,备用端转盘25靠近备用端断路器3的一侧设置有用于限制备用端断路器3合闸的备用端限位杆251。控制器外壳23、常用端断路器1的断路器外壳4和备用端断路器3的断路器外壳4上均沿水平方向设置有第一弧形腰型孔231,常用端限位杆241一端穿过第一弧形腰型孔231延伸至常用

端断路器1内且位于常用端断路器1内牵引杆8的一侧,备用端限位杆251一端穿过第一弧形腰型孔231延伸至备用端断路器3内且位于备用端断路器3内牵引杆8的一侧。

31.参照图3-图4,四连杆组件26包括第一驱动连杆261、第二驱动连杆262、第三驱动连杆263和第四驱动连杆264,第一驱动连杆261和第二驱动连杆262均同轴转动设置在控制器外壳23的内侧壁上,且第一驱动连杆261和第二驱动连杆262的转动点不在其中心点形成长臂和短臂。第一驱动连杆261和第二驱动杆262的长臂一端呈背向设置的一侧均设置有转杆265,控制器外壳23、常用端断路器1的断路器外壳4和备用端断路器3的断路器外壳4上均沿竖直方向设置有第二弧形腰型孔232,两个转杆265分别通过第二弧形腰型孔232延伸至常用端断路器1和备用端断路器3内,两个转杆265分别与常用端断路器1的转轴和备用端断路器3的刀闸转轴71连接。第一驱动连杆261短臂一端与第三驱动连杆263一端转动连接,第三驱动连杆263的另一端与备用端转盘25靠近常用端转盘24的一侧外侧壁底部转动连接。第二驱动连杆262长臂与第四驱动连杆264一端转动连接,第四驱动连杆264的另一端与常用端转盘24靠近备用端转盘25一侧外侧壁的顶部转动连接;第三驱动连杆263和第四驱动连杆264均呈z字形设置。通过机械互锁装置22的设置,在常用端断路器1合闸时,刀闸转轴71带动刀闸片合入刀闸刀座73内,同时带动第一驱动连杆261的转杆265下行移动,从而带动第一驱动连杆261转动,迫使第三驱动连杆263从动运行带动备用端转盘25转动,进而带动备用端限位杆251将备用端断路器3的牵引杆8压住限位,使得备用端断路器3的合闸组件7无法合闸。避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果。当常用端电源出现故障时,控制板检测到常用端电源断电而备用端来电,便会控制常用端断路器1分闸,此时常用端断路器1和备用端断路器3均处于分闸状态。再控制备用端断路器3的操作机构72对备用端断路器3进行合闸,备用端断路器3的刀闸转轴71通过转杆265带动第二驱动连杆262转动,进而带动第四驱动连杆264移动,使得常用端转盘24转动,进而带动常用端限位杆241将常用端断路器1的牵引杆8压住限位,使得常用端断路器1无法合闸,避免出现两个断路器因误操作同时合闸的现象,提高双电源用电安全性,达到有效提高双电源切换效率提高用电安全性的效果。

32.参照图4,常用端转盘24和备用端转盘25均包括第一盘体27和第二盘体28,第一盘体27和第二盘体28相互转动连接。第一盘体27上设有第一卡块271,第二盘体28上设有第二卡块281和第三卡块282,第一卡块271位于第二卡板281和第三卡板282之间。第一盘体27和第二盘体28之间同轴设有用于限制其相互转动的第一扭簧272和第二扭簧273,第一扭簧272的一端与第二卡块281抵接,另一端与第一卡块271抵接。第二扭簧273的一端与第三卡块282抵接,另一端与第一卡块271抵接。通过第一盘体27、第二盘体28、第一扭簧272和第二扭簧273的设置,第一扭簧272和第二扭簧273为转盘提供缓冲和配合冗余,使得常用端转盘24和备用端转盘25在转动时能够稳定带动常用端限位杆241和备用端限位杆251对牵引杆8进行稳定限位,降低对常用端限位杆241和备用端限位杆251的磨损,有效提升了机械互锁装置22的使用寿命。

33.参照图4,第二盘体28沿其周向设置有多个卡扣283,第一盘体27沿其周向开设有多个供卡扣283卡接的卡板274,多个卡板274上均开设有供卡扣283脱离的缺口275。通过多个卡扣283和多个卡板274的设置,便于第一盘体27和第二盘体28稳定扣合,有效提高了常用端转盘24和备用端转盘25的机构稳定性,达到有效提高机械互锁装置22使用寿命的效

果。

34.参照图5和图6,常用端断路器1和备用端断路器3结构相同。常用端断路器1和备用端断路器3均包括断路器外壳4、三相电接线端5、三相电出线端6、用于控制三相电接线端5与三相电出线端6通断的合闸组件7、牵引杆8和脱扣组件9。三相电接线端5和三相电出线端6均与合闸组件7连接,合闸组件7和脱扣组件9均与牵引杆8连接。通过合闸组件7的设置,便于有效控制断路器的通断。同时通过牵引杆8和脱扣组件9的设置,对合闸组件7进行限位和控制,便于在发生异常用电状况时及时对合闸组件7进行复位,避免意外用电事故的发生,达到有效提高用电安全性的效果。

35.参照图5-图6,合闸组件7包括刀闸转轴71、用于驱动刀闸转轴71转动的操作机构72和三个刀闸刀座73。刀闸转轴71上沿其长度方向依次设置有三个刀闸片711,三个刀闸片711与三相电接线端5连接,三个刀闸刀座73与三相电出线端6连接。三个刀闸片711端部均设有动触片712,三个刀闸刀座73上均设有静触片731,三个刀闸片711与刀闸刀12座73闭合时三相电接线端5和三相电出线端6连通。三个刀闸刀座73上均设有灭弧部件732。通过合闸组件7的设置,在需要对断路器进行合闸使得三相电连通时,通过操作机构72带动刀闸转轴71转动,进而使得三个刀闸片711分别插入三个刀闸刀座73内,刀闸片上的动触片712与刀闸刀座73上的静触片731抵接,使得电路导通;另外通过灭弧部件732的设置,能够对动触片712和静触片731接触时接触不良或其他意外因素而出现的电弧进行灭弧疏导,进一步有效提高了用电安全性。

36.参照图7-图8,操作机构72包括支架721、转动设置支架721上的拨片部件722和驱动件723;拨片部件722底部连接有助力弹簧724,助力弹簧724远离拨片组件的一端与驱动件723连接;驱动件723一端与支架721转动连接,另一端与刀闸转轴71转动连接。通过助力弹簧724和拨片部件722的设置,便于对刀闸转轴71的驱动,使得合闸组件7合闸过程更加省力方便,有效提高了自动转换开关的电源切换效率和稳定性。

37.参照图9,常用端断路器1和备用端断路器3上均设有用于拨动拨片部件722的电动驱动组件11,电动驱动组件11包括底板111、支板112、拨片齿轮113和两个驱动电机114,两个驱动电机114均与开关控制器2连接。底板111和支板112均与断路器外壳4固定连接,两个驱动电机114安装在底板111上且输出轴沿竖直方向设置,支板112设置在两个驱动电机114上方,拨片齿轮113转动设置在支板112上。两个驱动电机114的输出轴均穿过支板112连接有驱动齿轮116,两个驱动齿轮116均与拨片齿轮113啮合,拨片齿轮113远离两个驱动齿轮116的一端设有用于夹持拨片部件722的拨片夹115。通过电动驱动组件11的设置,控制器通过控制两个电机同向转动带动拨片齿轮113转动,通过拨片齿轮113上的拨片夹115拨动拨片部件722,完成合闸组件7的合闸或分闸操作,实现智能化自动化切换电源的的效果。

38.参照图4,常用端断路器1和备用端断路器3上均设有用于监测三相电压和三相电流的监测装置12,两个监测装置12均与开关控制器2连接。通过监测装置12的设置,便于实时监测正在使用的电源的电压电流数据,并在出现数据异常时,及时进行报警和电源自动切换,确保用电器能够稳定用电运行,达到有效提高用电安全性的效果。控制器电路板21上设置有外部信号接口212,开关控制器2通过外部信号接口212与预设的网络云台通信连接。通过外部信号接口212的设置,便于开关控制器2将将采集到电流电压数据发送至网络云台,便于维护人员查看,同时维护人员也可远程向开关控制器2发送指令,实现远程操控和

远程修改参数,达到有效提高智能自动转换开关的便捷性实用性的效果。

39.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对发明的保护范围进行限制。显然,所描述的实施例仅仅是本发明部分实施例,而不是全部实施例。基于这些实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下,不作出创造性劳动对本发明各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整,从而得到不同的、本质未脱离本发明的构思的其他技术方案,这些技术方案也同样属于本发明所要保护的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。