一种4tr电磁波透镜天线

技术领域

1.本实用新型涉及移动通信技术领域,特别是一种4tr电磁波透镜天线。

背景技术:

2.传统的相控阵天线在形成4tr天线时,需要用两列2tr的天线来实现,4个通道的方向图覆盖范围基本一致。现有的透镜天线中,如果只用一个透镜(一个球体透镜或着一节柱体透镜)的情况下,只能做2tr天线,因为如果用两组常规的2tr正交的辐射单元组成4tr的透镜天线时,天线方向图经过同一个透镜后不重合,不能实现4tr mimo;即如果想要在一个透镜上实现4tr是实现不了的,只能用两个透镜来实现两个2tr,进而叠加来形成4tr天线,现有用两个2tr的透镜天线来组成的4tr透镜天线,存在天线体积大,重量重,成本高等缺点。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种4tr电磁波透镜天线,该4tr电磁波透镜天线具有结构简单、设计合理、体积小、重量轻、制造成本低、有效降低移动运营商的采购成本及降低用于架设天线的铁塔的承重要求等优点。

4.本实用新型的技术方案是这样实现的:一种4tr电磁波透镜天线,其特点在于包括电磁波透镜、第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子、第四双极化振子、第一接头、第二接头、第三接头和第四接头;所述第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子和第四双极化振子均靠近电磁波透镜的表面设置,第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子和第四双极化振子均包括相交设置的第一极化和第二极化;所述第一双极化振子的第一极化、第四双极化振子的第一极化均与第一接头馈电连接,第一双极化振子的第二极化、第四双极化振子的第二极化均与第二接头馈电连接;所述第二双极化振子的第一极化、第三双极化振子的第一极化均与第三接头馈电连接,第二双极化振子的第二极化、第三双极化振子的第二极化均与第四接头馈电连接。

5.本技术方案中的第一双极化振子的第一极化与第四双极化振子的第一极化、第一双极化振子的第二极化与第四双极化振子的第二极化、第二双极化振子的第一极化与第三双极化振子的第一极化、第二双极化振子的第二极化与第三双极化振子的第二极化两两并联进行馈电的结构,在使用时第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子、第四双极化振子并联起来形成四个通道,并且使用时每个通道所形成的波束指向为同一指向,以至于在使用时不会出现各个合成通道的方向图辐射角度不一致的问题;不需要用到2个电磁波透镜就可实现4tr,大大减轻了天线的重量,减少一个电磁波透镜的使用,不仅可大大缩小产品的体积,还大大降低了制造成本。

6.进一步地,所述第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子和第四双极化振子呈矩形阵列布设,第一双极化振子的第一极化与第二极化相交的中心与第四双极化振子的第一极化与第二极化相交的中心的连线为l1,第二双极化振子的第一极化与第二极化

相交的中心与第三双极化振子的第一极化与第二极化相交的中心的连线为l2,连线l1与连线l2呈十字交叉设置。

7.进一步地,第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子和第四双极化振子他们的第一极化和第二极化共面,所共之面为平面a,连线l1与连线l2相交的交点与电磁波透镜的中心的连线与平面a垂直。

8.进一步地,第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子和第四双极化振子是

±

45

°

极化类型或水平垂直极化类型。

9.进一步地,所述电磁波透镜是球体状结构或柱体状结构。

10.进一步地,所述第一双极化振子的第一极化、第四双极化振子的第一极化与第一接头之间设有第一功分器,第一双极化振子的第一极化、第四双极化振子的第一极化与第一功分器的2个输出端一一对应馈电连接,第一功分器的输入端与第一接头馈电连接;

11.所述第一双极化振子的第二极化、第四双极化振子的第二极化与第二接头之间设有第二功分器,第一双极化振子的第二极化、第四双极化振子的第二极化与第二功分器的2个输出端一一对应馈电连接,第二功分器的输入端与第二接头馈电连接;

12.所述第二双极化振子的第一极化、第三双极化振子的第一极化与第三接头之间设有第三功分器,第二双极化振子的第一极化、第三双极化振子的第一极化与第三功分器的2个输出端一一对应馈电连接,第三功分器的输入端与第三接头馈电连接;

13.所述第二双极化振子的第二极化、第三双极化振子的第二极化与第四接头之间设有第四功分器,第二双极化振子的第二极化、第三双极化振子的第二极化与第四功分器的2个输出端一一对应馈电连接,第四功分器的输入端与第四接头馈电连接。

14.本实用新型的有益效果:具有结构简单、设计合理、体积小、重量轻、制造成本低、有效降低移动运营商的采购成本及降低用于架设天线的铁塔的承重要求等优点。

附图说明

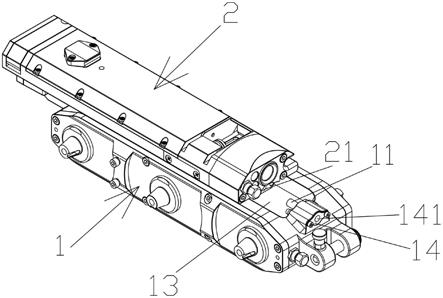

15.图1为实施例的电磁波透镜、第一双极化振子、第二双极化振子、第三双极化振子、第四双极化振子的分布结构示意图。

16.图2为实施例的连接原理示意图(除去电磁波透镜)。

17.附图标记说明:1-电磁波透镜;2-第一双极化振子;3-第二双极化振子;4-第三双极化振子;5-第四双极化振子;6-第一接头;7-第二接头;8-第三接头;9-第四接头;10-第一极化;20-第二极化;30-第一功分器;40-第二功分器;50-第三功分器;60-第四功分器。

具体实施方式

18.如图1、图2所示,本实施例的一种4tr电磁波透镜天线,包括电磁波透镜1、第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4、第四双极化振子5、第一接头6、第二接头7、第三接头8和第四接头9;所述第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5均靠近电磁波透镜1的表面设置,第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5均包括相交设置的第一极化10和第二极化20,第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5是

±

45

°

极化类型,其中第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5各自的第一极

化10是 45

°

极化,第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5各自的第二极化20是-45

°

极化;所述第一双极化振子2的第一极化10、第四双极化振子5的第一极化10均与第一接头6馈电连接,第一双极化振子2的第二极化20、第四双极化振子5的第二极化20均与第二接头7馈电连接;所述第二双极化振子3的第一极化10、第三双极化振子4的第一极化10均与第三接头8馈电连接,第二双极化振子3的第二极化20、第三双极化振子4的第二极化20均与第四接头9馈电连接,第一接头6、第二接头7、第三接头8和第四接头9均与信号源连接。通过这样的设计,在使用时第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4、第四双极化振子5并联起来形成四个通道,并且使用时每个通道所形成的波束指向为同一指向,这一指向是第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4、第四双极化振子5所形成的平面的法向;以至于在使用时不会出现各个合成通道的方向图辐射角度不一致的问题;不需要用到2个电磁波透镜1就可实现4tr,大大减轻了天线的重量,减少一个电磁波透镜的使用,不仅可大大缩小产品的体积,还大大降低了制造成本。

19.为了使本4tr电磁波透镜天线的结构更加合理,如图1所示,所述第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5呈矩形阵列布设,第一双极化振子2的第一极化10与第二极化20相交的中心与第四双极化振子5的第一极化10与第二极化20相交的中心的连线为l1,第二双极化振子3的第一极化10与第二极化20相交的中心与第三双极化振子4的第一极化10与第二极化20相交的中心的连线为l2,连线l1与连线l2呈十字交叉设置。

20.为了使本4tr电磁波透镜天线的使用效果更好,如图1所示,所述电磁波透镜1是球体状结构,电磁波透镜1的中心是其球心。第一双极化振子2、第二双极化振子3、第三双极化振子4和第四双极化振子5他们的第一极化10和第二极化20共面,所共之面为平面a,连线l1与连线l2相交的交点与电磁波透镜1的中心的连线与平面a垂直。连线l1与连线l2相交的交点指向电磁波透镜1的中心的方向是在使用时每个通道所形成的波束指向。

21.为了使本4tr电磁波透镜天线的馈电网络更加合理,如图2所示,所述第一双极化振子2的第一极化10、第四双极化振子5的第一极化10与第一接头6之间设有第一功分器30,第一双极化振子2的第一极化10、第四双极化振子5的第一极化10与第一功分器30的2个输出端一一对应馈电连接,第一功分器30的输入端与第一接头6馈电连接;

22.所述第一双极化振子2的第二极化20、第四双极化振子5的第二极化20与第二接头7之间设有第二功分器40,第一双极化振子2的第二极化20、第四双极化振子5的第二极化20与第二功分器40的2个输出端一一对应馈电连接,第二功分器40的输入端与第二接头7馈电连接;

23.所述第二双极化振子3的第一极化10、第三双极化振子4的第一极化10与第三接头8之间设有第三功分器50,第二双极化振子3的第一极化10、第三双极化振子4的第一极化10与第三功分器50的2个输出端一一对应馈电连接,第三功分器50的输入端与第三接头8馈电连接;

24.所述第二双极化振子3的第二极化20、第三双极化振子4的第二极化20与第四接头9之间设有第四功分器60,第二双极化振子3的第二极化20、第三双极化振子4的第二极化20与第四功分器60的2个输出端一一对应馈电连接,第四功分器60的输入端与第四接头9馈电连接。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。