1.本发明涉及清洁设备技术领域,特别是涉及一种辊刷,还涉及一种使用这种辊刷的清洁设备。

背景技术:

2.传统技术中,利用旋转的“薄缝刷”对地面上的“窄地缝”进行清扫,但其清扫效率较低。具体地,“薄缝刷”清扫时会把灰尘、泥土、石子颗粒和苔藓等从地缝中清扫出来散落在地面上,因此需要二次清洁地面;然而,二次清扫地面时,散落物还会被扫入地缝,造成清洁效果变差。

技术实现要素:

3.基于此,有必要针对传统“薄缝刷”清扫效率较差的问题,提出一种辊刷。还提出一种具有这种辊刷的清洁设备。

4.一种辊刷,包括辊体,所述辊体的圆周表面上设有刷毛,所述刷毛包括:多个第一硬刷毛束,沿圆周方向分布于所述辊体的圆周表面上,所述第一硬刷毛束包括至少一根第一硬刷毛;多个第一软刷毛束和多个第二软刷毛束,分布于所述辊体的圆周表面上,所述第一软刷毛束和所述第二软刷毛束在所述辊体的轴向上分别位于所述第一硬刷毛束的两侧,所述第一软刷毛束包括至少一根第一软刷毛,所述第二软刷毛束包括至少一根第二软刷毛。

5.利用上述的辊刷对待清洁面进行清洁时,第一硬刷毛束硬度较大,能够对地缝进行有效清洁,两侧的第一软刷毛束和第二软刷毛束可以快速清洁地面,如此实现对地缝和地面同时清扫,大大提升了地缝清扫效率。实际作业中,即使第一硬刷毛束没有对准地缝也不影响清扫效果,只需要反复清扫几次即可实现对实现地缝和地面的有效清洁。与传统技术相比,上述实施例的辊刷只需要一次或多次的清扫实现对实现地缝和地面的有效清洁,不需要先单独清扫地缝、再二次清洁地面,也避免了二次清洁地面时散落物还会被扫入地缝、影响清洁效果的问题。

6.在其中一个实施例中,所述辊体包括沿所述辊体的轴向可拆卸地对接在一起的左辊体和右辊体,所述第一软刷毛束设置于所述左辊体,所述第二软刷毛束设置于所述右辊体;所述第一硬刷毛束被夹持在所述左辊体和右辊体之间。

7.在其中一个实施例中,所述左辊体和所述右辊体均中空设置使所述辊体具有内腔,所述左辊体和所述右辊体通过螺栓和螺母紧固连接,所述螺栓和螺母位于所述内腔中。

8.在其中一个实施例中,所述第一硬刷毛、所述第一软刷毛、所述第二软刷毛的材质相同,所述第一软刷毛的直径和所述第二软刷毛的直径均小于所述第一硬刷毛的直径,所述第一软刷毛束和所述第二软刷毛束的高度均小于所述第一硬刷毛束的高度。

9.在其中一个实施例中,所述左辊体和所述右辊体之间形成可供第一硬刷毛束插入的间隙,所述间隙包括夹持区和防脱区;所述第一硬刷毛束包括固定部,所述固定部上还设

有防脱部,所述固定部固定在所述夹持区内,所述防脱部与所述夹持区相配合以限制所述第一硬刷毛束在所述辊体的径向上远离所述辊体的轴线运动。

10.在其中一个实施例中,所述防脱部包括分别与固定部连接且呈悬臂结构的第一臂和第二臂,所述防脱区内设有凸起,所述凸起位于所述第一臂和第二臂之间的间隔内。

11.在其中一个实施例中,在所述辊体的径向上,所述第一臂自所述固定部靠近所述辊体的轴线延伸,所述第二臂自所述固定部远离所述辊体的轴线延伸。

12.在其中一个实施例中,所述辊体的轴向上的两端还分别设有第二硬刷毛束和第三硬刷毛束,所述第二硬刷毛束设置于所述第一软刷毛束的远离第一硬刷毛束的一侧且沿圆周方向分布于所述辊体的圆周表面上,所述第三硬刷毛束设置于所述第二软刷毛束的远离第一硬刷毛束的一侧且沿圆周方向分布于所述辊体的圆周表面上,所述第二硬刷毛束、所述第三硬刷毛束、第一软刷毛束及所述第二软刷毛束的高度相等。

13.在其中一个实施例中,所述第二硬刷毛束和第三硬刷毛束关于第一硬刷毛束呈镜像对称。

14.还提出一种清洁设备,包括:壳体;前述任一实施例一项所述的辊刷,所述辊刷转动支撑于所述壳体;驱动机构,设置于所述壳体内,用于驱动所述辊刷转动。

15.有益效果:

16.本发明的辊刷的辊体上设有第一软刷毛束及第二软刷毛束,且第一软刷毛束及第二软刷毛束之间还设有第一硬刷毛束,以此,辊刷清洁待清洁面时,通过第一硬刷毛束可实现对地缝的清扫,通过第一软刷毛束及第二软刷毛束可实现对地面的清扫,用户只需要一次或多次的清扫,即可对实现地缝和地面的有效清洁,不需要先单独清扫地缝、再二次清洁地面,也避免了二次清洁地面时散落物还会被扫入地缝、影响清洁效果。

附图说明

17.图1为本发明一实施例的辊刷的结构示意图。

18.图2为具有图1所示的辊刷的清洁设备的结构示意图。

19.图3为图2所示的清洁设备的局部剖视图。

20.图4本发明另一实施例的辊刷的示意剖面图。

21.图5为本发明另一实施例的辊刷的示意剖面图,示意出了左辊体与右辊体之间的间隙的结构。

22.图6为图5中所示的辊刷中第一硬刷毛束的结构示意图。

23.图中的相关元件对应编号如下:

24.100、辊刷;10、辊体;110、左辊体;120、右辊体;130、间隙;131、夹持区;132、防脱区;133、凸起;140、螺栓;150、螺母;160、转轴;170、轴承;20、第一硬刷毛束;210、固定部;220、第一臂;230、第二臂;30、第一软刷毛束;40、第二软刷毛束;50、第二硬刷毛束;60、第三硬刷毛束;200、清洁设备;201、壳体;202、马达;203、传送带;204、手柄。

具体实施方式

25.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发

明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

26.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

27.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

28.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

29.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

30.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

31.下面结合附图,说明本发明的较佳实施方式。

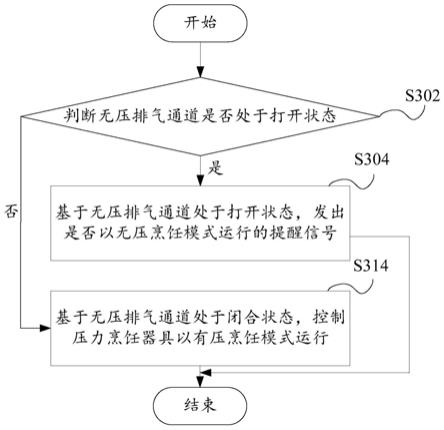

32.如图1所示,图1为本发明一实施例的辊刷100的侧面示意图;图2为具有图1所示的辊刷100的清洁设备200的结构示意图;图3为上述的清洁设备200的局部剖面示意图,示意了清洁设备200的壳体201内部各元件的安装结构。

33.如图1所示,本实施例的辊刷100包括辊体10,辊体10的圆周表面上设有刷毛,其中辊体10可转动地支撑于清洁设备200的壳体201且在驱动机构的驱动下旋转,使刷毛绕轴旋转以进行清洁作业。如图3所示,工作状态下,清洁设备200的壳体201位于辊刷100上方且覆盖辊刷100的上部并使辊刷100的底部暴露于外,使得辊体10上的刷毛能够对待清洁面进行清洁。

34.具体设置时,辊体10呈圆柱形,辊体10的轴向上的两端用以与清洁设备200的壳体201转动连接。刷毛包括多个的第一硬刷毛束20、多个的第一软刷毛束30和多个的第二软刷毛束40,它们分布在辊体10的圆周表面上。各刷毛束分布在辊体10的圆周表面上,指沿辊体10的圆周方向分布。各刷毛束可以直接或间接地固定于辊体10上。

35.本发明的实施例中,“硬”和“软”是相对而言。具体到第一硬刷毛束20、第一软刷毛束30、第二软刷毛束40中,意味着第一硬刷毛束20的硬度大于第一软刷毛束30和第二软刷毛束40中的硬度;或者说,就同等受力情况下的弯曲变形量而言,第一硬刷毛束20的弯曲变形量要小于第一软刷毛束30的弯曲变形量,及小于第二软刷毛束的弯曲变形量。第一软刷毛束30、第二软刷毛束40相较于第一硬刷毛束20而言均属于软刷毛,第一软刷毛束30、第二软刷毛束40的硬度可以相同,也可以略微不同。优选地,第一软刷毛束30、第二软刷毛束40的硬度相同,二者在同等受力情况下的弯曲变形量相同。

36.多个的第一硬刷毛束20沿圆周方向分布于辊体10的圆周表面上,形成一个环形的硬刷毛圈。上述的硬刷毛圈位于辊体10的轴向上的正中位置。多个第一软刷毛束30和多个第二软刷毛束40,亦分布于辊体10的圆周表面上,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40在辊体10的轴向上分别位于第一硬刷毛束20的两侧。第一软刷毛束30和第二软刷毛束40的设置方式不限制。本实施例中,具体设置时,多个第一软刷毛束30以螺旋状设于辊体10的圆周表面,多个第二软刷毛束40以螺旋状设于辊体10的圆周表面。在其他的实施例中,多个第一软刷毛可以设置为形成多个沿辊体10的轴向排列的软刷毛圈;类似地,多个第二软刷毛可以设置为形成多个沿辊体10的轴向排列的软刷毛圈。

37.第一硬刷毛束20包括至少一根第一硬刷毛。换言之,每个第一硬刷毛束20可以是单独的一根硬刷毛,也可以是多个硬刷毛集束而成。因此,对于第一硬刷毛束20而言,第一硬刷毛束20的直径指该单根硬刷毛的直径,或者指多个硬刷毛的集束的直径,更具体而言是该集束的径向截面轮廓圆的直径。此处的集束指将多个硬刷毛彼此平行布置、集中在第一硬刷毛束20的布置区域内,进而形成第一硬毛刷束。在第一硬刷毛束20的直径不变的情况下,形成第一硬毛刷束的硬刷毛的数量越多,则单根硬刷毛的直径越细。

38.第一软刷毛束30包括至少一根软刷毛,即每个第一软刷毛束30可以是单独的一根软刷毛,也可以是多个软刷毛集束而成。因此,对于第一软刷毛束30而言,第一软刷毛束30的直径指单根软刷毛的直径,或者指多个软刷毛的集束的直径。

39.类似地,第二软刷毛束40包括至少一根第二软刷毛,即每个第二软刷毛束40可以是单独的一根软刷毛,也可以是多个软刷毛集束而成。因此,对于第二软刷毛束40而言,第二软刷毛束40的直径指单根软刷毛的直径,或者指多个软刷毛的集束的直径。

40.结合图2和图3所示,利用上述的辊刷100对地砖或类似待清洁面进行清洁时,清洁设备200的驱动机构驱动辊刷100绕轴旋转,各刷毛束绕轴旋转,其中第一硬刷毛束20硬度较大,能够对地缝进行有效清洁,两侧的第一软刷毛束30和第二软刷毛束可以快速清洁地面,如此实现对地缝和地面同时清扫,大大提升了地缝清扫效率。实际作业中,即使第一硬刷毛束20没有对准地缝也不影响清扫效果,只需要反复清扫几次即可实现对实现地缝和地面的有效清洁。

41.与传统技术相比,上述实施例的辊刷100清洁待清洁面时,只需要一次或多次的清扫实现对实现地缝和地面的有效清洁,不需要先单独清扫地缝、再二次清洁地面,也避免了二次清洁地面时散落物还会被扫入地缝、影响清洁效果的问题。

42.实际中,待清洁面的地缝工况不同,存在“轻工况地缝”和“重工况地缝”的情况,例如,“轻工况地缝”可以是包括以下情况:地缝中仅有散落的灰尘、树叶、毛发等可以被风吹动的散落物,相对容易清洁。“重工况地缝”可以是包括以下情况:地缝中包括粘结牢固的散

落物如水泥,或重量较重的散落物如螺钉、钢针等,不容易清洁。

43.为了更有效地应对上述的不同工况下的清扫需求,本发明的一些实施例中,针对性对上述实施例的辊刷100分别进行了进一步的改进,使得改进后的辊刷100能够分别较好地适应“轻工况地缝”和“重工况地缝”的清洁需求。

44.具体地,为了适应“轻工况地缝”的清洁,本发明的一些实施例中,第一硬刷毛、第一软刷毛、第二软刷毛选用相同的柔性材质制成,此时第一软刷毛的直径和第二软刷毛的直径均小于第一硬刷毛的直径,使得第一硬刷毛束20相较于第一软刷毛束30和第二软刷毛束40为硬刷毛束。

45.第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度设置为均小于所第一硬刷毛束20的高度。也就是说第一硬刷毛束20的高度最大。本发明的实施例中,刷毛束的“高度”(也可以称为长度),指在辊体10的径向上,各刷毛束的顶端(远离辊体10的一端)到辊体10的轴线x的距离。

46.由于第一硬刷毛束20的高度较大,故当第一软刷毛束30和第二软刷毛束40均接触到地面时,第一硬刷毛束20能够伸入到地缝中。而由于第一硬刷毛、第一软刷毛、第二软刷毛三者材质相同故它们的弯曲变形量相同或基本相同,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40接触到地面并变形时,第一硬刷毛束20也能够接触到地缝中的散落物进行清洁,不会出现第一软刷毛束30和第二软刷毛束40接触地面导致第一硬刷毛束20“悬空”的现象,从而保证第一硬刷毛束20对地缝的清洁效果。具体实施时,根据地缝深度的不同,第一硬刷毛束20与第一软刷毛束30和第二软刷毛束40的高度差作相应变化。一般地,地缝深度为5mm-10mm,上述的高度差设置为5mm-10mm。

47.一具体的实施方式中,第一硬刷毛、第一软刷毛、第二软刷毛均为尼龙材料或类似物制成的刷毛。其中,第一硬刷毛束20的直径范围为4mm-6mm,其由多根直径范围为0.8mm-1.2mm的尼龙刷毛组成,可以应对宽度为5mm至10mm的地缝。较佳地,第一硬刷毛束20中的第一硬刷毛的直径为1mm,具有较好的硬度和韧性。第一软刷毛束30包括一根直径为0.4mm的第一软刷毛。第二软刷毛束40包括一根直径为0.4mm的第二软刷毛。第一硬刷毛束20的与第一软刷毛束30和第二软刷毛束40的高度差为8mm,可以在地缝深度为5mm-10mm的待清洁面上进行作业。

48.另外,对于刷毛束而言,它们的直径则没有具体的限制。如第一硬刷毛束20的直径可以与第一软刷毛束30的直径相等或不等。例如,第一硬刷毛束20的直径为5mm,第一硬刷毛束20中的第一硬刷毛的直径为1mm;第一软刷毛束30的直径为5mm,第一软刷毛的直径为0.5mm。又例如,第一硬刷毛束20的直径为5mm,第一硬刷毛束20中的第一硬刷毛的直径为1mm;第一软刷毛束30的直径为4mm,第一软刷毛的直径为0.4mm。

49.为了适应“重工况地缝”的清洁需求,本发明的一些实施例中,第一硬刷毛为金属刷毛,第一软刷毛、第二软刷毛均为尼龙刷毛;第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度不低于第一硬刷毛束20的高度。金属的具体的类型不限制,只要保证同等受力情况下,其弯曲变形量比尼龙刷毛的弯曲变形量更小即可,如可选用铁丝、不锈钢丝等。第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度不低于第一硬刷毛束20的高度,既可以是第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度大于第一硬刷毛束20的高度,也可以是第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度与第一硬刷毛束20的高度一致。

50.利用本实施例的辊刷100对待清洁面进行清洁时,由于第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度不低于第一硬刷毛束20的高度,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40会首先接触到地面并产生较大的弯曲变形,使得第一硬刷毛束20能够进入到地缝中进而接触到地缝中的散落物进而进行清洁。

51.另外,由于第一软刷毛束30的高度和第二软刷毛束40的高度不低于第一硬刷毛束20的高度,第一硬刷毛束20接触到地缝中的散落物时,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40能保持与地面的接触,故使用者使用相对小的力即可将辊体10压向地面并使第一软刷毛束30和第二软刷毛束40保持与地面的接触,因此清洁设备200负载小,使用者操作便利。

52.本实施例中,第一硬刷毛的直径与第二软刷毛及第三软刷毛的直径差可以适当减小。具体的,第一软刷毛束30包括一根直径为0.4mm的第一软刷毛;第二软刷毛束40包括一根直径为0.4mm的第二软刷毛。此时,第一硬刷毛的直径可以小于0.8mm。更进一步地,第一硬刷毛的直径可以等于第二软刷毛及第三软刷毛的直径。

[0053]“重工况地缝”的作业环境恶劣,即使第一硬刷毛束20的硬度进一步提高,第一硬刷毛束20的损耗率相对于“轻工况地缝”作业环境下第一硬刷毛束20的损耗率也可能更大。为此,在上一实施例的基础上,本发明的一实施例中对辊刷100继续进行了改进。

[0054]

具体的,如图4所示,辊体10包括沿辊体10的轴向可拆卸地对接在一起的左辊体110和右辊体120,第一软刷毛束30设置于左辊体110,第二软刷毛束40设置于右辊体120;第一硬刷毛束20被夹持在左辊体110和右辊体120之间。由于上述可拆卸结构,当第一硬刷毛束20损耗较大时,可以将辊体10从壳体201上拆卸下来,然后再将辊体10拆卸以更换第一硬刷毛束20。

[0055]

具体实施时,如图5所示,左辊体110和右辊体120对接后,二者之间形成可供第一硬刷毛束20插入的间隙130,该间隙130形成有夹持区131和防脱区132,在辊体10的轴向上,夹持区131的尺寸小于防脱区132的尺寸,防脱区132内设有两个分别位于左辊体110和右辊体120的凸起133。如图6所示,第一硬刷毛束20包括固定部210,其中固定部210的两侧分别设有防脱部,防脱部包括分别与固定部210连接且呈悬臂结构的第一臂220和第二臂230;并且在辊体10的径向上,第一臂220自固定部210靠近辊体10的轴线延伸,第二臂230自固定部210远离辊体10的轴线延伸,第一臂220和第二臂230之间具有间隔。

[0056]

结合图4至图6,第一硬刷毛束20安装至辊体10时,固定部210伸入到夹持区131内且被左辊体110和右辊体120夹持在中间。防脱部则与夹持区131相配合以限制所述第一硬刷毛束20在辊体10的径向上远离辊体的轴线x运动。具体地,凸起133则伸入到第一臂220和第二臂230之间的间隔内。如第一臂220位于凸起133的上方,第二臂230位于凸起133的下方。也就是说,凸起133位于第一臂220和第二臂230的移动路径上,故凸起133可以阻挡第一硬刷毛束20向下过度插入,同时凸起133可以阻挡第一硬刷毛束20向上运动,避免第一硬刷毛束20意外从夹持区131中脱出。

[0057]

由于第一臂220和第二臂230均为悬臂结构,其中第二臂230自固定部210远离辊体10的轴线延伸,故第一硬刷毛束20安装至辊体10时,第二臂230自固定部210受到凸起133的挤压时变形并靠近固定部210,从而方便第一硬刷毛束20插入;第一臂220自固定部210靠近辊体10的轴线延伸,第一臂220受到凸起133的挤压时变形并远离固定部210,从而实现上述阻挡第一硬刷毛束20向下过度插入的目的。

[0058]

具体实施时,左辊体110和右辊体120采用螺栓140和螺母150实现可拆卸地连接。如图4所示,左辊体110和右辊体120均中空设置使组装成的辊体10具有内腔,螺栓140和螺母150位于内腔中。其中,螺栓140的头部位于右辊体120中,螺栓140向伸出右辊体120并进入到左辊体110中并通过螺母150锁紧。本实施例中,连接左辊体110和右辊体120的螺栓140和螺母150隐藏在辊体10内部,不影响辊体10外表面刷毛的设置。

[0059]

进一步地,与图3所示辊体10类似,如图4所示,本实施例中,左辊体110的左端(远离右辊体120的一端)用于与壳体201连接,右辊体120的右端(远离左辊体110的一端)用于与壳体201连接,由于左辊体110和右辊体120均中空设置,故左辊体110的左端和右辊体120的右端可以安装轴承170并接与壳体201上的转轴160配合。也就是说,左辊体110和右辊体120均中空设置,同时用于实现与壳体201上的转轴160的配合,及实现连接左辊体110和右辊体120的螺栓140和螺母150的隐藏式设计。

[0060]

在以上任一实施例的基础上,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40均以螺旋状设于辊体10的圆周表面。第一软刷毛束30和第二软刷毛束40设置成螺旋状,辊体10转动时,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40可使掉落物向辊体10移动方向的前方聚拢,从而提高清洁效率。

[0061]

在以上任一实施例的基础上,一实施例中,辊体10的轴向上的两端还分别设有第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60用于保持辊刷100平衡。

[0062]

具体地,第二硬刷毛束50设置于第一软刷毛束30的远离第一硬刷毛束20的一侧且沿圆周方向分布于辊体10的圆周表面上,第三硬刷毛束60设置于第二软刷毛束40的远离第一硬刷毛束20的一侧且沿圆周方向分布于辊体10的圆周表面上,第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60、第一软刷毛束30及第二软刷毛束40的高度相等。

[0063]

第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60相较于第一软刷毛束30及第二软刷毛束40均为硬刷毛,即第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60的硬度更大,同等受力时第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60的受力弯曲变形更小。第二硬刷毛束50可以是包括单根刷毛或者多根集束的刷毛。第二硬刷毛束50的直径指单根刷毛的直径,或者指多根刷毛的集束的直径。第三硬刷毛束60可以是包括单根刷毛或者多根集束的刷毛。第三硬刷毛束60的直径指单根刷毛的直径,或者指多根刷毛的集束的直径。

[0064]

具体设置时,第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60、第一软刷毛束30、第二软刷毛束40的刷毛均为尼龙刷毛,第二硬刷毛束50的刷毛直径和第三硬刷毛束60的刷毛直径相等;第一软刷毛束30的刷毛直径和第二软刷毛束40的刷毛直径相等,但小于第二硬刷毛束40的刷毛直径和第三硬刷毛束60的刷毛直径。另外,需要说明的是,第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60、第一软刷毛束30、第二软刷毛束40,它们的直径则没有具体的限制。

[0065]

利用上述辊刷100清洁地面时,第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60、第一软刷毛束30及第二软刷毛束40的高度相等,故它们会同时接触到地面,由于第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60较硬,第二硬刷毛束50、第三硬刷毛束60自辊刷100的两端支撑辊体10以保持平衡,使第一软刷毛束30及第二软刷毛束40正常对地面进行清洁。

[0066]

另外,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60设置在辊体10的两端,除了用于保持辊体10的平衡外,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60还可以用于清洁边缝(如墙边缝),从而

使本实施例的辊刷100具有较全面的清洁能力。

[0067]

在一优选的实施例中,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60关于第一硬刷毛束20呈镜像对称。第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60对称设置,它们的设置方式完全相同,辊刷100滚动清洁的过程中,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60时刻能够保持同样的平衡效果。另外,第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60可以是类型完全相同的刷毛束。

[0068]

以上的实施例中,具体设置时,第一软刷毛束30和第二软刷毛束40也设置为关于第一硬刷毛束20呈镜面对称。例如,多个第一软刷毛束30和多个第二软刷毛束40均为螺旋状分布且对称设置。在其他的实施方式中,多个第一软刷毛束30和多个第二软刷毛束40也可以为非对称,例如多个第一软刷毛束30形成为单螺旋结构,多个第二软刷毛束40则形成为双螺旋结构。并且需要说明,无论多个第一软刷毛束30和多个第二软刷毛束40是否对称,均不影响第二硬刷毛束50和第三硬刷毛束60提供的平衡功能。

[0069]

结合图2和图3所示,本发明的一实施例还提出了一种清洁设备200,其包括图1所示实施例的辊刷100、壳体201、设置在壳体201内的驱动机构。

[0070]

如图3所示,壳体201的底部敞开,辊刷100自下方部分地嵌入壳体201内,辊刷100的两端分别通过转轴160与壳体201转动连接,其中转轴160的一端嵌入辊体10内部,转轴160的另一端通过轴承170支撑于壳体201。驱动机构包括马达202和传送机构,其中传送机构包括传送带203,传送带203传动连接马达202的输出轴与转轴160。由此,马达202工作时驱动辊刷100绕轴旋转。如图2所示,壳体201的背对辊刷100的一侧还设有手柄204。手柄204的一端固定于壳体201,手柄204的另一端用以握持操作。

[0071]

上述清洁设备200,工作时,使用者握持住手柄204,推动壳体201前进,同时马达202通过传送机构驱动辊刷100旋转,其中第一硬刷毛束20能够对地缝进行有效清洁,两侧的第一软刷毛束30和第二软刷毛束可以快速清洁地面,如此实现对地缝和地面同时清扫,大大提升了地缝清扫效率。

[0072]

另外,本实施例清洁设备200中的辊刷100可以替换为图4所示的辊刷100,其安装方式和工作原理不再赘述。

[0073]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0074]

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。