1.本发明涉及物联网和通信技术领域,尤其是涉及一种基于物联网技术的多功能交通卡。

背景技术:

2.随着科技的不断发展,人们的生活水平质量也在不断提高,城市化进程不断加快,公共交通已深入生活的方方面面。伴随着低碳出行理念的普及,刷卡乘坐公交地铁的出行方式已经是大多数市民出门上班上学的不二选择。虽然随着技术的进步,手机扫码支付乘车开始广为流行,但是仍有很大一部分中小学生上学不能携带手机,以及一些老年人不会使用智能手机而选择使用交通卡刷卡出行的方式。在此基础之上,交通卡的发行量依然保持稳定。

3.交通卡是基于智能卡物联网技术和计算机网络的数字化理念相融合的基础上,为方便市民出行而提出的实用解决方案,目前交通卡大多都是非接触型ic卡,整个交通卡系统是按照短时离线可工作的方式设计的,存入交通卡的钱,不仅记录在后台数据库中,还要记录在卡片中。一旦断网,任何一个机具都可以独立地根据内置的程序和配置完成对卡片的操作,再在网络连通时将操作结果回传给后台服务器。以上即为交通卡的工作原理。

4.但是,当今的交通卡也存在一个相当严重的问题,就是遗失之后很难找回,由于交通卡没有与用户进行身份绑定,还会出现有部分人捡到他人卡片后使用他人卡片的的钱进行出行刷卡,给失主造成了一定程度上的财产损失,而且由于现今的交通卡大多都是老式卡片,无法在卡片后进行挂失,一定程度上会给遗失卡片的乘客造成较大不便。除此之外,大部分老式交通卡的充值还要去办理卡片的机器进行充值,如果乘车时卡里没有钱身上也没有零钱,就非常不方便。为此,有必要对现有的交通卡进行升级。

技术实现要素:

5.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种基于物联网技术的多功能交通卡。

6.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

7.一种基于物联网技术的多功能交通卡,包括卡片本体、终端app和交通卡服务器,所述卡片本体包括:

8.rfid射频信号模块,用于交通卡的刷卡识别;

9.电子标签,用于存储持卡人的联系方式;

10.定位模块,用于获取卡片本体的位置信息;

11.通信模块,用于实现卡片本体与终端app的通信连接;

12.所述终端app与卡片本体和交通卡服务器通信连接,在办卡时与卡片本体绑定,用于实现身份信息录入、充值、挂失、补办和定位功能;

13.交通卡服务器,用于提供办卡、充值、挂失、注销和补办功能。

14.优选的,所述电子标签内存储有持卡人的电话号码。

15.优选的,所述电子标签存储在rfid射频信号模块内。

16.优选的,所述终端app支持nfc功能,使用终端app的nfc功能可以识别电子标签,得到持卡人的个人信息。

17.优选的,所述终端app与卡片本体之间使用同一个手机号码通过发送验证码进行绑定。

18.优选的,所述终端app的身份信息录入中,需要录入实名制个人信息。

19.优选的,所述卡片本体上还设有二维码标签,所述二维码标签用于记录持卡人的联系方式。

20.优选的,所述终端app支持二维码识别功能。

21.优选的,所述定位模块为gps定位模块。

22.优选的,所述终端app包括身份信息登入模块、线上充值模块、线上挂失模块、线上补办模块和定位地图模块,分别提供身份信息录入、充值、挂失、补办和定位功能。

23.优选的,所述定位地图模块提供电子地图接口,可视化显示卡片本体的位置信息。

24.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

25.(1)在传统交通卡的基础上添加了定位模块,可以在交通卡遗失时获取交通卡的位置,从而寻回交通卡。

26.(2)在传统交通卡的基础上添加了电子标签,电子标签简单的记录了持卡人的联系信息,方便他人拾得卡片后获取持卡人联系方式,与持卡人进行联系找回。

27.(3)还增设了二维码标签,可以通过二维码扫描识别的方式获取持卡人的联系信息,方便他人拾得卡片后获取持卡人联系方式,与持卡人进行联系找回。

28.(4)卡片本体与终端app绑定,通过终端app和交通卡服务器可以实现线上充值、挂失、补办、卡片定位等功能,可以通过线上挂失冻结余额,避免持卡人的经济损失,线上充值、补办等可以使交通卡的使用更加方便。

附图说明

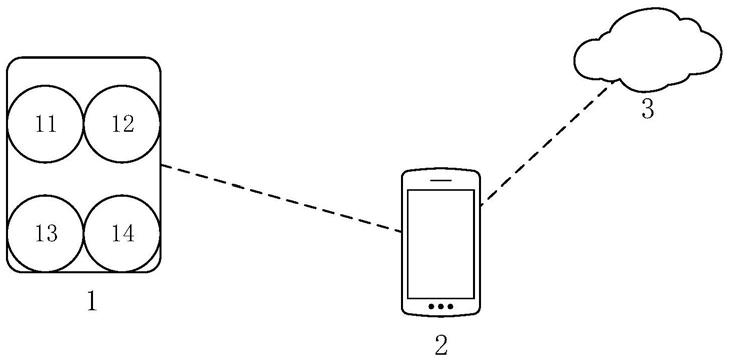

29.图1为本发明的结构示意图;

30.图2为rfid系统的工作原理图;

31.附图标记:1、卡片本体,2、终端app,3、交通卡服务器;11、rfid射频信号模块,12、电子标签,13、定位模块,14、通信模块。

具体实施方式

32.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

33.在附图中,结构相同的部件以相同数字标号表示,各处结构或功能相似的组件以相似数字标号表示。附图所示的每一组件的尺寸和厚度是任意示出的,本发明并没有限定每个组件的尺寸和厚度。为了使图示更清晰,附图中有些地方适当夸大了部件。

34.实施例1:

35.针对于当前老式交通卡技术层面的不足,本技术提供了一种基于物联网技术的多功能交通卡,可以解决充值麻烦、丢失后难以找回、无法立即挂失且补办也较为麻烦的问题。具体的,多功能交通卡包括卡片本体1、终端app2和交通卡服务器3,卡片本体1包括:

36.rfid射频信号模块11,用于交通卡的刷卡识别,在乘坐公交车刷卡乘车以及乘坐地铁刷卡过闸门时进行识别扣款;

37.电子标签12,用于存储持卡人的联系方式,在他人拾得卡片后可以通过电子标签12获得持卡人的联系方式,从而及时与持卡人进行联系找回;

38.定位模块,用于获取卡片本体1的位置信息;

39.通信模块14,用于实现卡片本体1与终端app2的通信连接;

40.终端app2与卡片本体1和交通卡服务器3通信连接,在办卡时与卡片本体1绑定,用于实现身份信息录入、充值、挂失、补办和定位功能;

41.交通卡服务器3,用于提供办卡、充值、挂失、注销和补办功能。

42.电子标签12内存储有持卡人的简单信息,包括电话号码,方便他人拾得卡片后与持卡人联系。

43.电子标签12存储在rfid射频信号模块11内,可被nfc识别。rfid射频信号模块11包括电路芯片、天线等,在此不再赘述。

44.终端app2支持nfc功能,使用终端app2的nfc功能可以识别电子标签12,得到持卡人的个人信息。这样,他人拾得卡片后,可以使用终端app2的nfc功能进行卡片识别,从而得到电子标签12中记载的联系方式,以方便联系持卡人。

45.rfid射频系统的运作原理如图2所示,

46.一套完整的rfid系统,是由阅读器、应答器以及应用软件系统第三部分组成。如图2所示,阅读器即公交车或地铁闸机的磁卡感应处,应答器即卡片本体1内的rfid射频信号模块11;阅读器发射一特定频率的无线电波能量给应答器,用以驱动应答器电路将内部的数据送出,此时阅读器便依序接收解读数据,送给应用软件系统相应程序做相应处理。

47.定位模块13为gps定位模块,可以获取卡片本体1的大致位置信息,并通过通信模块14发送给终端app2,便于卡片遗失后的寻找。

48.通信模块14可以直接将卡片本体1与终端app2相连,也可以设计一个中间的物联网云端平台,卡片本体1的数据通过通信模块14上传云端平台,终端app2访问云端平台获取数据。

49.终端app2包括身份信息登入模块、线上充值模块、线上挂失模块、线上补办模块和定位地图模块,分别提供身份信息录入、充值、挂失、补办和定位功能。终端app2的身份信息录入中,需要录入实名制个人信息,如身份证照片、身份证号等,这样在进行交通卡补办时便于与本人身份信息核实。线上充值模块可以方便地进行充值,不需要去机器或特定窗口充值。线上挂失模块可以方便的进行卡片挂失,冻结卡内余额。线上补办模块可以预约进行现场补办,也可以上传身份信息进行线上补办。线上定位地图模块提供电子地图接口,如腾讯地图、百度地图、高德地图等,可视化显示卡片本体1的位置信息,点击查询可以实时获取卡片的定位地址,便于失主寻找遗失的校园卡,使用方便。

50.本实施例中,终端app2为手机交通卡app,在办理交通卡时手机交通卡app与交通卡进行绑定,并进行实名制登记,上传身份证照片以及身份信息,以便线上预约补办时与上

传的身份证材料进行比对。在办卡时,终端app2与卡片本体1之间使用同一个手机号码通过发送验证码进行绑定。

51.乘客使用卡片乘车时,将交通卡放在读取器磁卡感应器前或地铁闸机磁卡感应处,通过rfid射频信号模块11识别进行刷卡乘车或进站。卡片本体1的定位模块13与手机交通卡app的定位地图模块通讯进行数据绑定互联,交通卡定位地图模块中的地图可选用腾讯、百度或高德地图中的一种,当交通卡遗失后,可以先使用手机交通卡app的线上挂失模块进行挂失,冻结卡内余额,避免他人拾取卡片后进行刷卡操作以造成财产损失等,然后可以使用定位地图模块来确定交通卡所在位置以方便找寻,若交通卡遗失在在家中、学校或者工作单位这些比较容易来进行寻找的地点,可及时前往找回卡片。若遗失卡片地点过远、遗失在街道上、定位信号消失、无法寻回等,则可以使用手机交通卡app的线上补办模块进行补办,只需上传本人照片与办卡时上传的身份证件照进行比对,比对成功后即可申请办理,若领卡地点较近,可在线上申请完成之后到地方直接领取,若较远,则直接选择把补办的新卡邮寄到家即可。

52.除电子标签12外,卡片本体1上还设有二维码标签,二维码标签用于记录持卡人的联系方式。终端app2支持二维码识别功能,这样,拾得卡片的人可以直接通过二维码扫描得到持卡人的联系方式,便于归还卡片。

53.以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。