1.本实用新型涉及一种管理器,尤其是一种控速加温输液管理装置。

背景技术:

2.生病输液时,由于缺乏有效输液加温手段,患者常感觉到寒冷,甚至伴有寒战及其它不适,主观感受极差。同时,生病时,机体免疫力下降,各种酶活性下降,循环下降,若再伴有体温下降,末梢血供减少,会导致机体免疫力进一步下降,甚至因体温下降导致疾病延迟愈、加重甚至伴发其它疾病,对患者极为不利。低体温容易诱发寒战、心肌缺血、心脑血管意外、脑血栓、呼吸道及胃肠道疾病。对于普通输液患者,输液加温是提高患者感受,避免患者体温下降最简单有效的方法。

3.手术时,输液量通常增加明显,是术中患者体温下降的重要原因之一。低体温不仅使患者感到寒冷,还会影响患者生理功能,使患者心脑血管意外增加;使血小板、凝血酶原活性下降,导致手术出血增多;使免疫功能下降,术后感染几率增加;使大脑供血减少,容易发生脑血栓,容易发生麻醉苏醒延迟;低体温使肺血分流增加,不利于氧合;使血红蛋白与氧气结合力增加,容易导致组织缺氧,发生代谢性酸中毒。大量医学数据证明,术中需保持患者核心温度在36度以上,不仅可以减少伤口感染,减少心脑血管意外发生,降低病死率,还能缩短住院天数。输液加温是防止患者术中失温最重要的手段。

4.同时术中某些情况下需要快速输液,如大出血,各种容量不足时。此时,缺乏有效的提速手段,常常是急救人员手工挤压输液,效率低下,速度不精准,浪费医疗人员。

5.此外,目前临床上多采用目测法判断输液速度:每小时输入量(ml)=每分钟滴数

×

4;每分钟滴数(gtt/min)=输入液体总ml数

÷

[输液总时间(h)

×

4];输液所需时间(h)=输入液体总ml数

÷

(每分钟滴数

×

4)。调速时需要使用秒表,计数至少半分钟,效率低下,精确性较差。同时,由于市场上输液管粗细并不一致;即使同一型号输液管在不同气温时内径也不一致,使得输液速度难以保持稳定。输液过慢导致治疗效果下降,浪费时间,浪费医疗资源;而不当的输液速度过快,可能导致患者心脏衰竭,肺水肿,后果更加严重。精准的输液速度在小儿患者尤为重要。

[0006]

临床急需一种能快捷精准控制输液速度,同时能控制输液温度,使输液感受提高,输液效率增加,输液安全可靠。

技术实现要素:

[0007]

本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种控速加温输液管理装置,其能有效实现输液过程的管理与控制,提高输液过程的智能化程度,安全可靠。

[0008]

按照本实用新型提供的技术方案,所述控速加温输液管理装置,包括输液管理流通管、用于对流经输液管理流通管内液体加热的输液加热器以及用于控制流经输液管理流通管液体流速的流速控制机构,所述输液加热器、流速控制机构均与管理控制器电连接,管理控制器能控制通过输液加热器对流经输液管理流通管液体的加热状态,且能控制通过流

速控制机构调节流经输液管理流通管内液体的流速,以能使输液加热器对流经输液管理流通管内的液体加热状态与流经所述输液管理流通管内液体的流速适配。

[0009]

还包括能与输液管理流通管适配连接的出液温度传感器以及进液温度传感器,所述出液温度传感器、进液温度传感器与管理控制器电连接;通过出液温度传感器能获取经输液加热器加热后输液管理流通管内液体的出液温度状态,通过进液温度传感器能获取输液管理流通管内液体经输液加热器加热前的进液温度状态;

[0010]

根据进液温度传感器所采集的进液温度状态、出液温度传感器所采集的出液温度状态、输液管理流通管与输液加热器对应的加热段长度以及液体经输液管理流通管时的流速,管理控制器能控制输液加热器的加热状态,以能使得经输液加热器加热后输液管理流通管的出液温度状态能稳定在预设目标温度。

[0011]

还包括能与输液管理流通管适配连接的空气监测传感器,所述空气监测传感器与管理控制器电连接;过空气监测传感器监测到输液管理流通管内存在流通的空气时,管理控制器通过流速控制机构关断输液管理流通管。

[0012]

所述输液管理流通管包括位于所述输液管理流通管第一端的输液加温部以及位于所述输液管理流通管第二端输液隔热部,在所述输液管理流通管第二端部设置阻水排气阀。

[0013]

还包括管理器壳体,所述输液加热器位于管理器壳体的输液加热仓内,流速控制机构位于管理器壳体的流速控制仓内;

[0014]

所述输液加热器包括设置于所述输液加热仓的加热单元体,输液管理流通管的中段盘旋在输液加热仓内并与所述输液加热仓内的加热单元体正对应;所述流速控制机构能与输液管理流通管紧密接触,能控制流经输液管理流通管的液体流速。

[0015]

所述输液加热仓包括快速加热仓以及慢速加热仓,快速加热仓内设置快速加热单元,慢速加热仓内设置慢速加热单元;快速加热仓与慢速加热仓间相互绝热隔离,通过快速加热仓能将进入输液管理流通管的液体快速加热到邻近目标温度的温度状态,通过慢速加热仓将输液管理流通管内经过快速加热仓加热后的液体调节到目标温度。

[0016]

流速控制机构包括管体第一压板体、管体中间压板体、管体第二压板体以及压板运动驱动体,管体中间压板体位于管体第一压板体与管体第二压板体之间;

[0017]

压板运动驱动体能驱动管体第一压板体、管体中间压板体以及管体第二压板体进行所需的运动,通过管体第一压板体、管体中间压板体以及管体第二压板体分别与输液管理流通管接触配合,以能控制输液管理流通管内液体流通的状态。

[0018]

所述压板运动驱动体包括驱动电机以及与所述驱动电机的输出轴适配连接的传动轴;

[0019]

在传动轴上设置与驱动管体第一压板体适配的转动第一凸轮、与管体第二压板体适配的转动第二凸轮以及管体中间压板体适配的转动中间凸轮;

[0020]

驱动电机驱动传动轴转动时,转动第一凸轮、转动第二凸轮以及转动中间凸轮跟随传动轴同步转动,并能驱动管体第一压板体、管体中间压板体以及管体第二压板体不同时与输液管理流通管接触配合。

[0021]

本实用新型的优点:利用输液加热器能对输液管理流通管内的液体进行加热,利用流速控制机构能控制输液管理流通管内液体流速,通过管理控制器能控制输液加热器以

及流速控制机构的具体工作状态,从而能有效实现输液过程的管理与控制,提高输液过程的智能化程度。

附图说明

[0022]

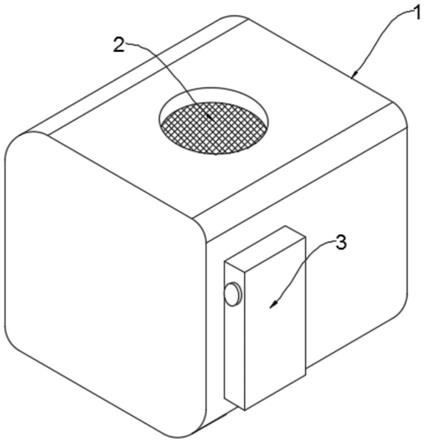

图1为本实用新型的使用状态图。

[0023]

图2为本实用新型的结构示意图。

[0024]

图3为本实用新型管理器壳体的内部示意图。

[0025]

图4为本实用新型输液加热器的示意图。

[0026]

图5为本实用新型输液管理流通管的示意图。

[0027]

图6为本实用新型输液加热器的剖视图。

[0028]

图7为本实用新型流速控制机构的示意图。

[0029]

图8为本实用新型传动轴的示意图。

[0030]

图9为本实用新型管体中间压板体的立体图。

[0031]

图10为本实用新型管体第一压板体、管体第二压板体的示意图。

[0032]

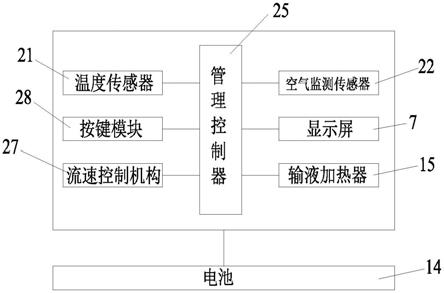

图11为本实用新型的结构框图。

[0033]

附图标记说明:1-液体容器、2-输液排气管、3-输液管、4-莫菲氏管、5

‑ꢀ

输液调节器、6-管理器壳体、7-显示屏、8-流通管第一接头、9-输液管理流通管、10-阻水排气阀、11-穿刺留置针、12-加热电源接口、13-流通管第二接头、 14-电池、15-输液加热器、16-壳体锁扣、17-输液加热仓、18-流速控制仓、19

‑ꢀ

加热板、20-盘旋部、21-出液温度传感器、22-空气监测传感器、23-加热收纳腔、24-加热内胆、25-管理控制器、26-管体第一压板体、27-流速控制机构、 28-按键模块、29-管体中间压板体、30-驱动电机、31-转动第一凸轮、32-转动中间凸轮、33-传动轴、34-转动第二凸轮、35-转动凸轮凸轮面、36-中间压板、 37-压板臂孔、38-压板连接臂、39-中间压板内凸环、40-压板凸块间隔槽、41

‑ꢀ

外板体、42-外板定位体、43-外板定位连接臂、44-定位台阶面、45-压板凸块、46-内板体、47-第一斜面、48-第二斜面、49-输液液体收纳仓、50-中间定位环连接凸环、51-连接凸环凸轮面、52-管体第二压板体。

具体实施方式

[0034]

下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0035]

如图11所示:为了能有效实现输液过程的管理与控制,提高输液过程的智能化程度,本实用新型包括输液管理流通管9、用于对流经输液管理流通管 9内液体加热的输液加热器15以及用于控制流经输液管理流通管9液体流速的流速控制机构27,所述输液加热器15、流速控制机构27均与管理控制器 25电连接,管理控制器25能控制通过输液加热器15对流经输液管理流通管 9液体的加热状态,且能控制通过流速控制机构27调节流经输液管理流通管 9内液体的流速,以能使得输液加热器15对流经输液管理流通管9内的液体加热状态与流经所述输液管理流通管9内液体的流速适配。

[0036]

具体地,输液管理流通管9具体可采用常用的医用管路,输液管理流通管9能与输液管3适配连接,即输液管理流通管9通过输液管3能与液体容器1适配连接,通过液体容器1能收纳待输液的液体,液体容器1内收纳的液体通过输液管3能进入输液管理流通管9内,或

者输液管理流通管9直接与液体容器1连接,具体连接配合形式可以根据需要选择;液体容器1一般可以采用现有常用的输液瓶、输液袋等形式,具体可以需要选择,此处不再赘述。管理控制器25具体可以采用现有常用的微处理器,如采用单片机等,管理控制器25的具体类型等可以根据需要选择,此处不再赘述。

[0037]

本实用新型实施例中,在利用输液管理流通管9实现液体输送时,通过输液加热器15能对输液管理流通管9内的液体进行加热,通过流速控制机构 27能同时实现输液管理流通管9内液体的流速进行控制。输液加热器15对流经输液管理流通管9内的液体加热状态与流经所述输液管理流通管9内液体的流速适配,一般地,当流经输液管理流通管9内液体的流速较大时,输液加热器15对流经输液管理流通管9内液体加热的功率也大,当流经输液管理流通管9内液体的流速较小时,则输液加热器15对流经输液管理流通管9内液体加热的功率也变小。即当通过流速控制机构27调节并选定输液管理流通管9的流速后,管理控制器25控制输液加热器15的加热状态,从而能使得输液管理流通管9输出的液体能加热至目标温度,目标温度的具体情况根据实际需要选择,一般以接近人体体温为宜。

[0038]

如图1、图2和图3所示,还包括管理器壳体6,所述输液加热器15位于管理器壳体6的输液加热仓17内,流速控制机构27位于管理器壳体6的流速控制仓18内;

[0039]

所述输液加热器15包括设置于所述输液加热仓17的加热单元体,输液管理流通管9的中段盘旋在输液加热仓17内并与所述输液加热仓17内的加热单元体正对应;所述流速控制机构27能与输液管理流通管9紧密接触,能控制流经输液管理流通管9的液体流速。

[0040]

本实用新型实施例中,管理器壳体6可以呈矩形状,或其他所需的形状,管理器壳体6具体的形状可以根据需要选择,此处不再赘述。输液加热器15、流速控制机构27均位于管理器壳体6内,即形成一体式结构,便于运输与管理。具体地,在管理器壳体6内设置能与输液加热器15适配的输液加热仓17,即输液加热器15能置于输液加热仓17内。流速控制机构27位于流速控制仓 18内,一般地,流速控制仓18、输液加热仓17分别位于管理器壳体6的两端,具体位置可以根据需要选择。流速控制机构27控制输液管理流通管9的流速时,流速控制机构27需要与输液管理流通管9接触配合。

[0041]

输液加热器15、流速控制机构27均收纳于管理器壳体6内后,输液管理流通管9的两端均位于管理器壳体6外,以便于输液管理流通管9与输液管3 或液体容器1间的连接配合。

[0042]

如图4、图5和图6所示,所述输液加热仓包括呈对称分布的加热板19,在每个加热板19内均设置一加热单元体,输液管理流通管9的中部位于加热板19之间;在管理器壳体6上设置加热电源接口12,所述加热电源接口12 与加热单元体的电源端电连接。

[0043]

本实用新型实施例中,输液加热仓包括两个加热板19,两个加热板19的一端或两端相互连接,加热板19的主体部分相互平行,输液管理流通管9被收纳于两个加热板19之间,输液管理流通管9的两端位于输液加热壳体外,输液管理流通管9的中部位于两个加热板19之间。输液管理流通管9的中部盘旋在加热板19之间,以形成盘旋部20。盘旋部20的具体形状可以根据需要选择,如采用依次折叠呈回字形等,输液管理流通管9的中部盘旋时,以不会影响液体在输液管理流通管9内的流通为准。

[0044]

在每个加热板19内设置加热收纳腔23,加热单元体位于加热收纳腔23 内,加热板19内的加热单元体间相互连接,以形成加热内胆24。一般地,为了确保加热效率,在加热收

纳腔23内填充有油液或水。加热单元体可以采用现有常用的电阻加热,具体加热形式可以根据需要选择。

[0045]

加热内胆与加热电源接口12电连接,通过加热电源接口12能与外部供电电源连接,加热电源接口12具体可以采用现有常用的形式,管理控制器25 控制加热内胆24具体加热过程方式具体可以采用现有常用的方式,具体加热过程的控制为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。管理控制器25控制加热内胆24加热时,通过加热板19能对置于所述加热板19之间输液管理流通管9内的液体进行加热。

[0046]

具体实施时,所述输液加热仓17包括快速加热仓以及慢速加热仓,快速加热仓内设置快速加热单元,慢速加热仓内设置慢速加热单元;快速加热仓与慢速加热仓间相互绝热隔离,通过快速加热仓能将进入输液管理流通管9 的液体快速加热到邻近目标温度的温度状态,通过慢速加热仓将输液管理流通管9内经过快速加热仓加热后的液体调节到目标温度。

[0047]

本实用新型实施例中,将输液加热仓17分隔为快速加热仓以及慢速加热仓,其中,快速加热仓内设置快速加热单元,慢速加热仓内设置慢速加热单元,其中,利用快速加热仓内的快速加热单元能实现对液体的快速加热,慢速加热单元对液体的加热功率远小于快速加热单元的加热功率。当液体进入输液管理流通管9内,可先通过快速加热仓内的快速加热单元实现快速加热,以能使得液体加热后的温度邻近目标温度。为了保证流出输液加热仓17后的温度与目标温度保持一致,在快速加热后,再经过慢速加热仓对液体进行慢速加热,从而能使得最终流出输液加热仓17的温度与目标温度保持一致,避免采用同一种加热速度情况下难以控制流出输液加热仓17的温度达到目标温度,提高温度控制的精度。快速加热单元、慢速加热单元的具体可以采用常用的形式,只要能实现两步加热实现或达到目标温度均可,此处不再详述。

[0048]

进一步地,还包括能与输液管理流通管9适配连接的出液温度传感器21 以及空气监测传感器22,所述出液温度传感器21、空气监测传感器22均与管理控制器25电连接;

[0049]

通过出液温度传感器21能获取经输液加热器15加热后输液管理流通管9 内液体的温度状态,管理控制器25控制输液加热器15的工作状态,以能使得经输液加热器15加热后输液管理流通管9内液体温度稳定在预设目标温度;

[0050]

通过空气监测传感器22监测到输液管理流通管9内存在流通空气时,管理控制器25通过流速控制机构27关断输液管理流通管9。

[0051]

本实用新型实施例中,出液温度传感器21以及空气监测传感器22均可以采用现有常用的形式,具体可以根据需要进行选择。一般地,出液温度传感器21在输液管理流通管9上邻近液体出口的位置,通过出液温度传感器21 能获取加热后液体的温度。当利用输液管理流通管9传输液体时,利用空气监测传感器22能监测输液管理流通管9是否在传输液体后存在空气的情况。

[0052]

具体实施时,根据实际输液的需求等,在管理控制器25内预先设置目标温度,通过出液温度传感器21能监测输液管理流通管9经加热后液体的温度,当出液温度传感器21所获取的液体温度与预设目标温度匹配时,则管理控制器25关闭输液加热器15或保持输液加热器15当前的加热状态,只要能使得经输液加热器15加热后,通过输液管理流通管9输出的液体保持在预设目标温度,提高输液过程中温控的便捷性与可靠性。

[0053]

当通过空气监测传感器22监测到输液管理流通管9内存在流通空气时,为了避免出现输液中空气栓塞的情况发生,管理控制器25通过流速控制机构 27关断输液管理流通管9,当关断后,液体无法通过输液管理流通管9进行继续流通。当然,当通过流速控制机构27关断输液管理流通管9后,管理控制器25也需要关闭输液加热器15的加热状态。

[0054]

此外,还包括进液温度传感器,所述进液温度传感器与管理控制器25电连接,根据进液温度传感器所采集的进液温度、出液温度传感器21所采集的出液温度、输液管理流通管9与输液加热器15对应的加热段长度以及液体流经输液管理流通管9内的输液速度,管理控制器25能控制输液加热器15的加热状态,以能使得经输液加热器15加热后输液管理流通管9内流出液体的温度稳定在预设目标温度。

[0055]

本实用新型实施例中,进液温度传感器可以采用现有常用的温度传感器形式,通过进液温度传感器能采集进入输液管理流通管9内液体的温度,管理控制器25通过进液温度传感器能得到进液温度,通过出液温度传感器21 能得到出液温度。当通过流速控制机构27能得到流经输液管理流通管9内的液体流速后,管理控制器25可以根据输液管理流通管9与输液加热器15对应的加热段长度,以能控制输液加热器15的加热状态,即能进一步精确控制输液加热器15的加热状态,以能使得经输液加热器15加热后输液管理流通管9内流出液体的温度稳定在预设目标温度。

[0056]

进一步地,在输液管理流通管9上设置与所述输液管理流通管9适配的阻水排气阀10,输液管理流通管9的第一端能与输液管3适配连接,输液管理流通管9的第二端能与穿刺留置针11适配连接,且输液管理流通管9与输液管3、穿刺留置针11间采用可分离连接。

[0057]

本实用新型实施例中,阻水排气阀10可以采用现有常用的形式,阻水排气阀10能排出输液管理流通管9内的空气,但又能阻挡输液管理流通管9内的液体从阻水排气阀10排出。具体实施时,输液管理流通管9的第一端具有流通管第一接头8,输液管理流通管9的第二端具有流通管第二接头13,流通管第一接头8、流通管第二接头13的具体结构形式可根据需要选择,此处不再赘述。

[0058]

输液管3具体可以采用现有常用的形式,输液管3的一端与液体容器1 适配连接,输液管3的另一端能与输液管理流通管9的流通管第一接头8连接,输液管理流通管9的流通管第二接头13能与穿刺留置针11适配连接,从而输液管3通过输液管理流通管9能与穿刺留置针11连通。在输液管3上设置输液排气管2以及莫菲氏管4,此外,在输液管3上还设置输液调节器5,所述输液调节器5为手动调节器,输液排气管2、莫菲氏管4以及输液调节器 5具体可采用现有常用的形式,具体与输液管3配合方式与现有相一致,此处不再赘述。

[0059]

输液管理流通管9通过流通管第一接头8与输液管3连接后,输液管3 与输液管理流通管9间采用可分离连接,同时,输液管理流通管9通过流通管第二接头13与穿刺留置针11连接后,穿刺留置针11与输液管理流通管9 间也为可分离连接,从而所述输液管理流通管9可以与现有常用的输液管路配合,提高使用的便捷性。当然,输液管3、穿刺留置针11与输液管理流通管9对应连接后,需要确保输液管理流通管9与输液管3、穿刺留置针11间结合部的密封性。

[0060]

进一步地,所述输液管理流通管9包括位于所述输液管理流通管第一端的输液加温部以及位于所述输液管理流通管第二端输液隔热部,液体经输液加温部能进入输液管理流通管9内,输液管理流通管9内经输液加热器15加热后的液体能从所述输液管理流通管9

的第二端流出。

[0061]

本实用新型实施例中,输液时,通过输液管理流通管9进行液体输送时,液体依次通过输液加温部与输液隔热部,其中,输液加温部、输液隔热部间包括与输液加热器15对应的加热部。通过输液隔热部能减少加热后液体的散热,确保在输液时,进入体内的液体温度即为预设的目标温度。输液隔热部具体可以采用隔热材料制成,或采用隔热材料包裹在输液管理流通管9上,具体可以根据需要选择。输液加温部一般可以常用的热传导材料制成,通过输液加温部能加快液体进入输液管理流通管9内的温度变化。

[0062]

进一步地,还包括与管理控制器25电连接的显示屏7以及与输液加热器 15适配的供电接头12,管理控制器25通过显示屏7能显示输出加热状态、流速状态,并能通过显示屏7显示输出根据流速控制机构27设定的流速状态确定的输液流量。

[0063]

本实用新型实施例中,显示屏7可以采用现有常用的形式,如采用触摸屏或led屏等,显示屏7的具体形式可以根据需要选择。一般地,当显示屏 7为非触摸屏时,则在管理器壳体6上需要设置按键模块28,通过按键模块 28能设置目标温度、流速等一些参数,按键模块28与管理控制器25具体配合的形式与现有相一致。当在管理器壳体6上设置显示屏7后,通过显示屏7 能显示输出加热状态、流速状态,所述加热状态,具体包括是否加热或目标温度等,流速状态具体是指通过输液管理流通管9输送液体的流速大小。

[0064]

由于通过流速控制机构27能精确控制流经输液管理流通管9的液体流速,从而在一段时间范围内,管理控制器25能统计相应的输液流量,并通过显示屏7能显示输出相应的输液流量。当然,还可以设置流量计,通过流量计与输液管理流通管9配合,能直接对流经输液管理流通管9的液体流量进行统计。

[0065]

此外,在管理器壳体6内还设置电池14,所述电池14可以采用干电池、纽扣电池等形式,具体可以根据需要选择。一般地,管理器壳体6可以包括可以打开的后盖,如图3所示,在管理器壳体6上还设置壳体锁扣16,利用壳体锁扣16能实现后盖的锁定,壳体锁扣16的具体形式可以根据需要选择,此处不再赘述。

[0066]

如图7所示,流速控制机构27包括管体第一压板体26、管体中间压板体 29、管体第二压板体52以及压板运动驱动体,管体中间压板体29位于管体第一压板体26与管体第二压板体52之间;

[0067]

压板运动驱动体能驱动管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52进行所需的运动,通过管体第一压板体26、管体中间压板体 29以及管体第二压板体52分别与输液管理流通管9接触配合,以能控制输液管理流通管9内液体流通的状态。

[0068]

本实用新型实施例中,通过管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52能对输液管理流通管9进行挤压,通过通过管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52分别对输液管理流通管9 的挤压配合,以能驱动输液液体在输液管理流通管9内蠕动,即能实现现有蠕动泵等的作用,以能实现输液液体在输液管理流通管9内的流速控制。

[0069]

当需要将输液液体输送至输液管理流通管9内时,需要先通过管体第一压板体26对输液管理流通管9挤压,然后通过管体中间压板体29对输液管理流通管9挤压,最后通过管体第二压板体52对输液管理流通管9挤压,至此将输液液体送入输液管理流通管9内。此后,将管体第二压板体52保持对输液管理流通管9,以避免输液液体的回流。当然,也可以管

体第二压板21、管体中间压板体29以及管体第一压板体26间依次对输液管理流通管9依次挤压,具体顺序可以根据需要调节,以挤压驱动机构在监测辅助壳体9内的位置相关,此处不再赘述。

[0070]

流速控制过程中,当需要实现将输液液体送入输液管理流通管9内时,均需要重复上述过程。管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52能对输液管理流通管9进行挤压时,管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52相对应的端部对输液管理流通管9进行挤压。

[0071]

进一步地,所述压板运动驱动体包括驱动电机30以及与所述驱动电机30 的输出轴适配连接的传动轴33;

[0072]

在传动轴33上设置与驱动管体第一压板体26适配的转动第一凸轮31、与管体第二压板体52适配的转动第二凸轮34以及管体中间压板体29适配的转动中间凸轮32;

[0073]

驱动电机30驱动传动轴33转动时,转动第一凸轮31、转动第二凸轮34 以及转动中间凸轮32跟随传动轴33同步转动,并能驱动管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52不同时与输液管理流通管9接触配合。

[0074]

本实用新型实施例中,驱动电机30可以采用步进电机的形式,具体可以根据实际需要选择,传动轴33与驱动电机30的输出轴适配连接,传动轴33 与驱动电机30的输出轴间可以采用现有常用的连接配合形式,通过驱动电机 30的输出轴能带动传动轴33同步转动。

[0075]

在传动轴33上设置转动第一凸轮31、转动第二凸轮34以及转动中间凸轮32,转动第一凸轮31、转动第二凸轮34以及转动中间凸轮32固定在传动轴33上。转动第一凸轮31、转动第二凸轮34采用类似的结构,即在圆环形转动环上设置转动凸轮凸轮面35,通过转动凸轮凸轮面35与转动环配合形成凸轮形式,但转动第一凸轮31、转动第二凸轮34上的转动凸轮凸轮面35的位置不同,从而传动轴33转动时,通过转动第一凸轮31与管体第一压板体 26配合、通过转动第二凸轮34与管体第二压板体52配合后,能实现驱动管体第一压板体26、管体第二压板体52的间不同时运动。转动中间凸轮32与管体中间压板体29间的具体配合相似,从而通过驱动管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52分别运动,能实现将液体容器1内的输液液体挤压输送输液管理流通管9内。

[0076]

传动轴33转动时,管体第一压板体26、管体中间压板体29以及管体第二压板体52分别运动并实现对输液管理流通管9挤压过程可以参考上述说明,此处不再赘述。

[0077]

具体实施时,管体第一压板体26位于邻近驱动电机30,管体第二压板体52远离驱动电机30。管体第一压板体26、管体第二压板体52以及管体中间压板体29能从流速控制仓18穿出。具体实施时,当管体第一压板体26、管体第二压板体52、管体中间压板体29从流速控制仓18穿出后,能实现对输液管理流通管9的压紧,管体第一压板体26、管体第二压板体52以及管体中间压板体29与输液管理流通管9压紧后,即能调节输液液体在输液管理流通管9内的流速。

[0078]

通过传动轴33能驱动管体第一压板体26、管体中间压板体29、管体第二压板体52分别对输液管理流通管9挤压。当然,还可以采用其他的方式,只要能满足输液液体在输液管理流通管9内流速调节均可,此处不再赘述。利用管体第二压板体52或管体第一压板体26保持对输液管理流通管9的压紧,此后,管体第一压板体26以及管体中间压板体29,或管体第二压板体 52以及管体中间压板体29回缩进入流速控制仓18内,在负压作用下,能使得输

液液体再次吸入,实现液体持续进入输液管理流通管9内。

[0079]

此外,输液灌流流通管9内输液液体的流速大小,可以通过控制驱动电机30的工作状态进行调节与控制,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。

[0080]

如图10和图11所示,对转动中间凸轮32,具体包括中间定位环32,所述中间定位环32呈圆环状,中间定位环32固定在传动轴33上。在中间定位环32的两侧分别设置中间定位环连接凸环50,中间定位环连接凸环50的外径小于中间定位环32的外径,中间定位环连接凸环50为在圆环上设置连接凸环凸轮面51形成,中间定位环连接凸环50与中间定位环32固定连接,两个中间定位环连接凸环50上连接凸环凸轮面51的位置相同。

[0081]

管体中间压板体29包括中间压板36,在所述中间压板36上设置两个相应的压板连接臂38,在每个压板连接臂38设置压板臂孔37,所述压板连接臂38间呈中空结构。此外,在中间压板36上还设置中间压板内凸环39,所述中间压板内凸环39分别与一压板连接臂38邻接,中间压板内凸环39间通过压板凸块间隔槽40进行隔离。

[0082]

本实用新型实施例中,通过压板连接臂38以及压板臂孔37能卡在传动轴33上,当与传动轴33配合时,中间压板内凸环39能分别与中间定位环连接凸环50对应,中间压板内凸环39呈半圆形或弧形。中间压板36呈平板状,当通过压板连接臂38与传动轴33配合后,中间压板36能从监测辅助壳体9 穿出。当传动轴33转动时,利用中间定位环连接凸环50与中间压板内凸环 39间的配合,能实现将推动中间压板36相对监测辅助壳体9的运动。具体地,当中间定位环连接凸环50上的连接凸环凸轮面51与中间压板内凸环39对应时,则中间压板36能收纳在监测辅助壳体9内,当中间定位环连接凸环50 其余部分与中间压板内凸环39对应时,则能将中间压板36从监测辅助壳体9 推出,此时,中间压板36能对接触的输液管理流通管9挤压,以实现对所接触部分的关闭。

[0083]

如图7所示,管体第一压板体26与管体第二压板体52间采用相同的结构形式,具体地,包括外板体41以及内板体46,内板体46能嵌置在外板体 41内,且内板体46、外板体41能相互运动。内板体46的第一端具有压板凸块45,在内板体46内设置压板弹性体40,压板弹性体40可以采用弹簧等弹性部件制成。在内板体46的第一端与外板体41第一端间具有定位台阶面44。

[0084]

外板体41内设置外板定位连接臂43,在所述外板定位连接臂43的端部设置外板定位体42,外板体41通过外板定位体42能与压板弹性体40对应配合,内板体46与外板体41间的外板定位体42间采用斜面配合;具体地,内板体46的第二端设置第二斜面48,在外板定位体42上设置与第二斜面48适配的第一斜面47,通过第一斜面47与第二斜面48的配合,能实现内板体46 与外板体41第二端间的定位、限位等配合。

[0085]

具体工作时,传动轴33传动后,当转动第一凸轮31、转动第二凸轮34 相对应的接凸环凸轮面34与压板凸块45对应时,则管体第一压板体26、管体第二压板体52保持收纳在流速控制仓18内。当转动第一凸轮31、转动第二凸轮34其余部分与压板凸块45对应时,则能推动压板凸块45运动,压板凸块45运动后,通过压板弹性体40、外板定位体42能推动外板体41运动,即能将外板体41推出流速控制仓18外,从而能利用穿出流速控制仓18外的外板体41实现对输液管理流通管9的挤压。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。