1.本技术涉及制冷技术领域,例如涉及一种用于气悬浮压缩机的供气系统和冷媒循环系统。

背景技术:

2.压缩机是制冷设备的核心部件之一。无油式压缩机的轴承主要有磁悬浮式和气悬浮式。对于常规离心式压缩机而言,需要配置油路,但油路设计复杂,且运行维护工作量较大,较为繁琐。气悬浮压缩机因不需要油路,而被越来越多地使用。

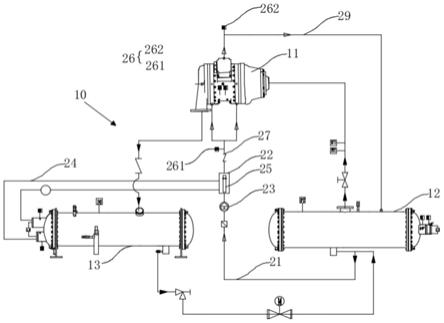

3.供气管路是气悬浮制冷设备和常规离心制冷设备的显著区别之一。现有的制冷系统如图1所示,包括电机(1),电机(1)通过气体轴承组件(2)固定连接有压缩机(3),电机(1)上固定连接有轴承供气管路支路(115)、吸气管路(102)和轴承回气至吸气管线的管路(116),轴承回气至吸气管线的管路(116)和轴承供气管路支路(115)以及吸气管路(102)相连接,轴承供气管路支路(115)通过轴承主供气管路(114)固定连接有轴承供气管路一(112),轴承供气管路一(112)通过压缩机排气的轴承供气管路二(113)固定连接有排气管路(101),轴承供气管路一(112)固定连接有辅助蒸发器(6),辅助蒸发器(6)上固定连接有制冷剂加热器(29),辅助蒸发器(6)通过冷凝器排液管路(105)固定连接有液相管路(103),液相管路(103)固定连接有冷凝器(4),冷凝器排液管路(105)和液相管路(103)的连接处通过电机冷却的供液管路(118)和电机(1)固定连接,电机冷却的供液管路(118)通过蒸发器主供液管路(104)固定连接有蒸发器(5),蒸发器主供液管路(104)通过辅助蒸发器排液管路(111)固定连接在辅助蒸发器(6)上,蒸发器(5)通过电机冷却回液至蒸发器的管路(117)固定连接在电机(1)上,蒸发器(5)和吸气管路(102)相连接。

4.可以看出,上述系统中,制冷剂加热器将辅助蒸发器内的高压制冷剂液体闪发为高压的制冷剂气体,然后通过轴承供气管路一、轴承主供气管路和轴承供气管路支路,再流经辅助蒸发器的轴承供气单向阀,最终提供给到气体轴承组件中,形成高压气膜产生足够的气浮径向力和气浮止推力。而经过制冷剂加热器加热后的高压制冷剂气体为饱和状态或者过热状态,这种状态的制冷剂气体进入气悬浮压缩机腔体内,会使气悬浮压缩机内部温度过高,不利于系统的运行。

技术实现要素:

5.为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

6.本公开实施例提供一种用于气悬浮压缩机的供气系统和冷媒循环系统,以降低气悬浮压缩机内部的温度。

7.在一些实施例中,所述的供气系统包括:储液罐,具有第一冷媒出口、冷媒入口和调压口;调压管路,与所述调压口相连通,被配置为将外部的气体引至所述储液罐内,以对

所述储液罐增压;以及被配置为将所述储液罐内的气体引至外部,以对所述储液罐泄压;冷却供液管路,与所述第一冷媒出口相连通,被配置为引入所述储液罐内的冷媒,并在冷媒进入气悬浮压缩机之前将冷媒分流,分别提供给所述气悬浮压缩机的电机和轴承;冷媒输入管路,与所述冷媒入口相连通,被配置为将外部冷媒引至所述储液罐内。

8.在一些实施例中,所述的冷媒循环系统包括:冷媒循环回路,包括第一换热器、第二换热器以及气悬浮压缩机;其中,第一换热器具有第三冷媒出口,第二换热器具有第四冷媒出口;前述的用于气悬浮压缩机的供气系统;其中,冷媒入口与第三冷媒出口和/或第四冷媒出口相连通,以接收第一换热器和/或第二换热器提供的冷媒;第一换热器和/或第二换热器通过调压管路与调压口相连通,以对储液罐内的压力进行调节。

9.本公开实施例提供的用于气悬浮压缩机的供气系统和冷媒循环系统,可以实现以下技术效果:

10.无需在储液罐内设置加热模块,利用加热模块对冷媒进行加热来使冷媒的压力达到气悬浮压缩机所需的压力,而是通过与储液罐的调压口相连通的调压管路,将外部气体引至储液罐内或将储液罐内的气体引至外部,能够实现对储液罐内冷媒压力的调节,且在压力调节过程中,冷媒的温度不会升高,所以冷媒进入气悬浮压缩机后,气悬浮压缩机内部的温度也不会升高,从而达到降低气悬浮压缩机温度的目的,更有利于系统的运行。

11.以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本技术。

附图说明

12.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:

13.图1为现有技术中,制冷系统的结构示意图;

14.图2是本公开实施例提供的一个冷媒循环系统的结构示意图;

15.图3是本公开实施例提供的一个冷媒循环系统中,用于气悬浮压缩机的供气系统的装置结构示意图;

16.图4是本公开实施例提供的用于气悬浮压缩机的供气系统中,储液罐的结构示意图;

17.图5是本公开实施例提供的另一个冷媒循环系统的结构示意图;

18.图6是本公开实施例提供的另一个冷媒循环系统的结构示意图;

19.图7是本公开实施例提供的另一个冷媒循环系统的结构示意图。

20.附图标记:

21.100、储液罐;110、第一冷媒出口;120、冷媒入口;130、调压口;131、增压口;132、泄压口;140、第二冷媒出口;200、调压管路;210、增压管路;211、增压管;212、第一驱动泵;220、泄压管路;221、泄压管;222、压力调节阀;300、冷却供液管路;310、主液路;320、供液支路;330、冷却支路;340、节流装置;350、气液两相管路;351、气液两相管;352、第一单向阀;400、气悬浮压缩机;500、冷媒输入管路;510、冷媒输入管;511、主输入路;512、第一支路;513、第二支路;520、第二驱动泵;530、控制阀;531、第二单向阀;532、流量调节阀;540、过滤器;550、三通;600、第一换热器;610、第三冷媒出口;700、第二换热器;710、第四冷媒出口;

800、制冷吸气管路。

具体实施方式

22.为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。

23.本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

24.本公开实施例中,术语“上”指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。

25.另外,术语“设置”应做广义理解。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。

26.本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,a/b表示:a或b。

27.术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,a和/或b,表示:a或b,或,a和b这三种关系。

28.需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

29.参见图2,本公开实施例提供了一种冷媒循环系统,包括第一换热器600、第二换热器700、供气系统和气悬浮压缩机400。第一换热器600具有第三冷媒出口610。可选地,第一换热器600为冷凝器。第二换热器700具有第四冷媒出口710。可选地,第二换热器700为蒸发器。第一换热器600的第三冷媒出口610与供气系统相连通,或者,第二换热器700的第四冷媒出口710与供气系统相连通,或者,第三冷媒出口610和第四冷媒出口710同时与供气系统相连通,以向供气系统提供所需的冷媒。

30.参见图3,供气系统包括:储液罐100、调压管路200、冷却供液管路300和冷媒输入管路500。参见图4,储液罐100具有第一冷媒出口110、冷媒入口120和调压口130。结合图3和图4所示,调压管路200的一端与调压口130相连通,以将外部气体引至储液罐100内,从而对储液罐100增压;以及将储液罐100内的气体引至外部,从而对储液罐100泄压。这里的外部气体是指供气系统之外的气体。冷却供液管路300的一端与第一冷媒出口110相连通,以便引入储液罐100内的冷媒。冷却供液管路300的另一端与气悬浮压缩机400相连通,以将引入的冷媒提供给气悬浮压缩机400,从而保证气悬浮压缩机400的正常运行。在冷媒进入气悬浮压缩机400之前,冷却供液管路300将冷媒分流。将一部分冷媒提供给气悬浮压缩机400的

电机,以对电机进行冷却。将另一部分冷媒提供给气悬浮压缩机400的轴承,以对轴承进行供气。具体地,轴承为静压轴承。再次参见图2,冷媒输入管路500的一端与储液罐100的冷媒入口120相连通,另一端与第一换热器600的第三冷媒出口610和/或第二换热器700的第四冷媒出口710相连通,以实现第一换热器600和/或第二换热器700向供气系统提供所需的冷媒。可选地,储液罐100设置有液位计、安全阀、温度传感器和压力传感器。

31.在本公开实施例中,调压管路200与储液罐100的调压口130相连通,无需在储液罐100内设置加热模块,利用加热模块对冷媒进行加热来使冷媒的压力达到气悬浮压缩机所需的压力,而是通过调压管路200将外部气体引至储液罐100内或将储液罐100内的气体引至外部,能够实现对储液罐100内冷媒压力的调节,且在压力调节过程,冷媒的温度不升高,所以冷媒进入气悬浮压缩机400后,气悬浮压缩机400内部的温度也不会升高,从而达到降低气悬浮压缩机400内部温度的目的,更有利于系统的运行。此外,取消了加热模块,也减少了系统的耗电量。

32.可选地,参见图2,调压管路200的一端与储液罐100相连通,另一端与第一换热器600相连通,在储液罐100内冷媒压力较低时,将第一换热器600内的气态冷媒输送至储液罐100内,从而对冷媒加压;在储液罐100内冷媒较高时,将储液罐100内的气态冷媒输送至第一换热器600中,从而对冷媒泄压。或者,调压管路200的另一端与第二换热器700相连通,在储液罐100内冷媒压力较低时,将第二换热器700内的气态冷媒输送至储液罐100内,从而对冷媒加压;在储液罐100内冷媒较高时,将储液罐100内的气态冷媒输送至第二换热器700中,从而对冷媒泄压。或者,在储液罐100内冷媒压力较低时,调压管路200的另一端与第一换热器600相连通,而在储液罐100内冷媒压力较高时,调压管路200的另一端与第二换热器700相连通,以利用第一换热器600内的气态冷媒对储液罐100内的冷媒加压,并利用第二换热器700内的空间对储液罐100内的冷媒泄压。或者,在储液罐100内气体压力较高时,调压管路200的另一端与第一换热器600相连通,而在储液罐100内冷媒压力较低时,调压管路200的另一端与第二换热器700相连通,以利用第一换热器600内的空间对储液罐100内的冷媒泄压,并利用第二换热器700内的气态冷媒对储液罐100内的冷媒加压。也就是说,调压管路200此时将第一换热器600或第二换热器700内的气态冷媒,作为外部气体引至储液罐100内,以实现增压。这样,通过调压管路200与第一换热器600和/或第二换热器700相连通,能够利用第一换热器600和/或第二换热器700对冷媒进行压力调节,无需另外增设气源,简化了系统的结构,更易于实施。

33.可选地,参见图3,调压管路200包括:增压管路210和泄压管路220。相适应地,参见图4,调压口130包括:增压口131和泄压口132。增压管路210的第一出气端与增压口131相连通,泄压管路220的第二进气端与泄压口132相连通。增压管路210和泄压管路220具有四种设置方式。第一种设置方式如图2所示:增压管路210和泄压管路220均设置于储液罐100和第一换热器600之间,增压管路210的第一进气端和泄压管路220的第二出气端均与第一换热器600相连通。第二种设置方式如图5所示:增压管路210和泄压管路220均设置于储液罐100和第二换热器700之间,增压管路210的第二进气端和泄压管路220的第二出气端均与第二换热器700相连通。第三种设置方式如图6所示:增压管路210设置于储液罐100和第一换热器600之间,增压管路210的第一进气端与第一换热器600相连通;同时,泄压管路220设置于储液罐100和第二换热器700之间,泄压管路220的第二出气端与第二换热器700相连通。

第四种设置方式如图7所示:增压管路210设置于储液罐100和第二换热器700之间,增压管路210的第一进气端与第二换热器700相连通;同时,泄压管路220设置于储液罐100与第一换热器600之间,泄压管路220的第二出气端与第一换热器600相连通。这样,通过增压管路210和泄压管路220对储液罐100内的冷媒分别进行增压和泄压,使得增压操作和泄压操作能够互相独立实施,互不干扰。此外,增压管路210和泄压管路220结构简单,容易实施。

34.可选地,参见图2至图7,增压管路210包括:增压管211和第一驱动泵212。增压管211设置于储液罐100和第一换热器600之间,或设置于储液罐100和第二换热器700之间。第一驱动泵212设置于增压管211上,并在储液罐100内的压力p

储

小于第一压力阈值的情况下开启,从而将第一换热器600或第二换热器700内的气态冷媒输送至储液罐100内。可选地,第一驱动泵212为气泵。当增压管211设置于在储液罐100和冷凝器之间时,第一驱动泵212可以将储液罐100内的冷媒较快的加压到气悬浮压缩机400所需的压力值。这样,利用第一驱动泵212,能够将第一换热器600或第二换热器700内的气态冷媒引至储液罐100内,实现对储液罐100内冷媒的加压。

35.可选地,继续参见图2至图7,泄压管路220包括:泄压管221和压力调节阀222。泄压管221设置于储液罐100和第一换热器600之间,或设置于储液罐100和第二换热器700之间。压力调节阀222设置于泄压管221上,并在储液罐100内的压力大于第二压力阈值的情况下打开,以导通泄压管221,从而将储液罐100内的气态冷媒输送至第一换热器600或第二换热器700内。这样,利用压力调节阀222能够将储液罐100内的气态冷媒引至第一换热器600或第二换热器700内,实现对储液罐100内冷媒的泄压。

36.可选地,储液罐100内设置有压力传感器,压缩机腔体内部也有压力传感器。第一压力阈值为气悬浮压缩机400内部压力p

压

,即在p

储

<p

压

时,第一驱动泵212开启。储液罐100内的压力与气悬浮压缩机400内部压力之间的压力差值具有一个设计范围。如果p

储

与p

压

的差值在该设计范围内,即p

min

≤(p

储-p

压

)≤p

max

,则压力调节阀222不打开。其中,p

min

为该设计范围的下限值,p

max

为该设计范围的上限值。可选地,第二压力阈值为p

压

与上述设计范围的上限值p

max

的压力和值,即在p

储

>(p

压

p

max

)时,压力调节阀222打开。这样,以气悬浮压缩机400内部压力为基准,来确定储液罐100内的冷媒压力是否符合气悬浮压缩机400的需求,能够更准确地控制冷媒的压力。

37.可选地,结合图3和图4所示,冷却供液管路300包括:主液路310、供液支路320、冷却支路330和节流装置340。主液路310的进口与储液罐100的第一冷媒出口110相连通,以引入储液罐100内的冷媒。供液支路320的进口与主液路310的出口相连通,并且,供液支路320的出口与气悬浮压缩机400相连通,并将液态冷媒提供给气悬浮压缩机400的轴承。液态冷媒在轴承内变为气态冷媒,从而供轴承悬浮。冷却支路330的进口与主液路310的出口相连通,并且,冷却支路330的出口与气悬浮压缩机400相连通。节流装置340设置在冷却支路330上。冷却支路330内的液体冷媒经过节流装置340后,变为低温低压的冷媒,以便对气悬浮压缩机400的电机进行冷却。可选地,节流装置340为电子膨胀阀、孔板、毛细管等具有节流效果的结构。这样,由于使用第一驱动泵212对储液罐100内的冷媒进行加压,不会使冷媒的温度升高,因此,用于冷却的冷媒和为轴承提供气体的冷媒可以同时从主液路310流出,在进入气悬浮压缩机400前再分流即可,从而简化了管路的设计,更加易于实施。

38.可选地,结合图2至图4所示,冷却供液管路300还包括:气液两相管路350。储液罐

100还具有第二冷媒出口140。气液两相管路350的进口与储液罐100的第二冷媒出口140相连通,并且,气液两相冷媒管路的出口与供液支路320相连通。可选地,该系统的冷媒主要从第一换热器600中抽取,第一换热器600提供液态冷媒。当第一换热器600内的冷媒量不足时,再从第二换热器700中抽取,第二换热器700提供气液两相冷媒。当储液罐100内只存在液态冷媒时,液态冷媒从主液路310流出。当储液罐100内存在气液两相冷媒时,主液路310内流通液体冷媒,气液两相管路350内流通气液两相冷媒。气态冷媒可直接提供给气悬浮压缩机400的轴承,因此,气液两相管路350的出口直接与供液支路320相连通。此外,气液两相冷媒与供液支路320中的液态冷媒混合,可以增加供气系统中气态冷媒含量,减小流体粘性,更有利于对气悬浮压缩机400供气。

39.可选地,参见图3,气液两相管路350包括:气液两相管351和第一单向阀352。气液两相管351的进口与储液罐100的第二冷媒出口140相连通,并且,气液两相管351的出口与供液支路320相连通。第一单向阀352设置于气液两相管351上,使气液两相管351内的气液两相冷媒的流动方向为从储液罐100至供液支路320,以防止冷媒倒流回储液罐100内。在储液罐100内只存在液态冷媒的情况下,第一单向阀352关闭,液态冷媒通过主液路310进入冷却支路330和供液支路320。在储液罐100内既存在液态冷媒,又存在气态冷媒的情况下,第一单向阀352开启,主液路310内只流通液态冷媒,气液两相管351内流通气液两相冷媒。这样,气液两相管351可以将气态冷媒输送至供液支路320,以便提供给轴承。

40.可选地,继续参见图3,冷媒输入管路500包括:冷媒输入管510、第二驱动泵520和控制阀530。冷媒输入管路500的出口与储液罐100的冷媒入口120相连通。第二驱动泵520设置于冷媒输入管510上,当第二驱动泵520开启时,能够将外部冷媒泵送至储液罐100内。控制阀530也设置于冷媒输入管510上,通过改变控制阀530的开度,能够控制冷媒输入管510内冷媒的流量。当控制阀530为特殊类型的通断阀时,例如单向阀,还能够控制冷媒的流向。可选地,第二驱动泵520为齿轮泵。这样,通过设置于冷媒输入管510上的第二驱动泵520,能够实现向储液罐100内补充冷媒的目的。设置于冷媒输入管510上的控制阀530,能够控制冷媒的流量和/或流向,从而对输送至储液罐100内的冷媒的流量和流向进行更精准地控制。

41.如上述所述,储液罐100内的冷媒主要由第一换热器600提供,由第二换热器700辅助提供。可选地,结合图2和图3所示,冷媒输入管510包括:主输入路511、第一支路512和第二支路513。第一支路512的进口与第一换热器600的第三冷媒出口610相连通,第二支路513的进口与第二换热器700的第四冷媒出口710相连通。第一支路512的出口和第二支路513的出口通过三通550与主输入路511的进口相连通,主输入路511的出口与储液罐100的冷媒入口120相连通。第二驱动泵520设置于主输入路511上。相适应地,控制阀530包括:第二单向阀531和流量调节阀532。第二单向阀531设置于第一支路512上,流量调节阀532设置于第二支路513上。系统停机、关机时,第二单向阀531关闭,以保证第一换热器600内冷媒的充足。系统运行时,第二单向阀531打开。当只从第一换热器600内抽取冷媒时,第二单向阀531开启,流量调节阀532关闭。第一支路512内的液态冷媒的流动方向为从第一换热器600至储液罐100。第二单向阀531能够防止液态冷媒倒流回第一换热器600内。当从第二换热器700内辅助抽取冷媒时,第二单向阀531和流量调节阀532均打开,第二支路513内流通气液两相冷媒。可选地,流量调节阀532的调节范围为0~100%,且流量调节阀532为常闭调节阀。这样,通过第一支路512和第二支路513,以及设置于第一支路512上的第二单向阀531和设置于第

二支路513上的流量调节阀532,能够给实现从第一换热器600和第二换热器700内分别抽取冷媒,并分别控制的目的。

42.可选地,结合图2和图3所示,冷媒输入管路500还包括:过滤器540。过滤器540设置于冷媒输入管510上,并位于控制阀530和第二驱动泵520之间。具体地,过滤器540设置于主输入路511上。过滤器540对流经的冷媒进行过滤,以降低进入气悬浮压缩机400内冷媒中的杂质,从而保障气悬浮压缩机400运行的可靠性。

43.本公开实施例提供的冷媒循环系统的工作过程为:

44.第一换热器600为冷凝器,第二换热器700为蒸发器。

45.在冷凝器部液囊抽取高压过冷的液态冷媒,依次经过第二单向阀531、过滤器540和第二驱动泵520并送至储液罐100内;其中,第二驱动泵520在气悬浮压缩机400处于低负荷和/或小压比的状态时启动,以保证储液罐100中冷媒量始终维持在冷媒设计范围内。当主机控制系统检测到储液罐100内冷媒液位低于预设值、且第一换热器600内冷媒液位也低于预设值时,流量调节阀532才打开,并且,随着储液罐100液位值的变大,流量调节阀532的开度逐渐变小,直至开度为0;

46.通过对比储液罐100内的压力和气悬浮压缩机400内部压力,对第一驱动泵212的开启和关闭进行控制。当储液罐100内的压力值p

储

低于压缩机内部压力值p

压

时,第一驱动泵212开始对其进行加压,此时主机控制系统判断“p

储-p

压”(储液罐内的压力值与压缩机内部压力值的差值)的设计范围。当p

储

超过p

max

与p

压

的压力和值时,先打开泄压管221上的压力调节阀222进行泄压,再关闭第一驱动泵212,使“p

储-p

压”处于设计范围区间内。当p

储

<p

压

时,再进入上述的循环;

47.如果储液罐100内的冷媒仅为液态冷媒,则冷媒通过主液路310流出。然后分为两路,一路进入冷却支路330,经过节流装置340节流后,对电机进行冷却。另一路进入供液支路320,为轴承供液。如果储液罐100内的冷媒为气液两相冷媒,则主液路310内流通液态冷媒。然后分为两路,一路进入冷却支路330,经过节流装置340节流后,对电机进行冷却。另一路进入供液支路320,为轴承供液。同时,第一单向阀352打开,气液两相管351内流通气液两相冷媒。气液两相冷媒被输送至供液支路320,与通过主液路310输送的液态冷媒混合,一同提供给轴承。

48.冷媒对电机进行冷却后,通过气悬浮压缩机400与蒸发器之间的冷却支路330,进入蒸发器中。蒸发器中的冷媒通过制冷吸气管路800进入气悬浮压缩机400中。

49.以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。