1.本实用新型涉及挂脖式加湿设备、挂脖式风扇技术领域,具体涉及一种单侧进风的挂脖式加湿设备、挂脖式风扇以及应用于其的离心式扇叶。

背景技术:

2.现有的挂脖式风扇很好地满足人们对于随身携带且解放双手的降温需求,然而,伴随挂脖式风扇的使用,容易将附近空气中的水分快速蒸发,使得空气较为干燥,严重者,会影响用户的皮肤状态。

3.同时,如图1和图2所示,为现有的挂脖式风扇100a的局部分解示意图,在挂脖壳体1a的两端对称收容有涡轮扇叶2a,且为了满足足够的风量和风力,挂脖壳体1a对应涡轮扇叶2a的相对两侧均设置了进风口11a,涡轮扇叶2a旋转时,风从相对两侧的进风口11a轴向进入所述涡轮扇叶2a的相对两侧后,经由叶片22a甩入风道12a后,再从出风口13a吹出。也就是说,对称设置的挂脖式风扇100a具有四侧的进风口11a,使用时,四侧的进风口11a大大增加了发生卷入头发的危险的概率,容易对用户造成撕扯等伤害,安全性较低。

4.并且,为了保证相对两侧的风量和风力,涡轮扇叶2a相对两侧的叶片22a的高度、叶片22a的数量均有较高要求,因此现有的挂脖式风扇100a的整体体积较大,长期佩戴使用体验较差。

5.由于涡轮扇叶2a的中心位置还设有收纳电机的凸台21a,凸台21a的高度和叶片22a的高度基本平齐。相对两侧的风进入涡轮扇叶2a时,一是凸台21a和电机占据了较多空间,形成了极大的风阻,极大地降低了风量;二是相对两侧的风形成对流,涡轮扇叶2a震动,重心容易偏移,从而晃动剐蹭叶片22a;三是叶片22a在震动时产生紊流,进而产生较大风噪。

技术实现要素:

6.鉴于此,本实用新型提供一种单侧进风、减小风阻、增大进风通道的离心式扇叶,应用有离心式扇叶的挂脖式加湿设备和挂脖式风扇。

7.本实用新型提供一种挂脖式加湿设备,包括:挂脖壳体,形成有依次连通的进风口、风道和出风口;加湿组件,收容于所述挂脖壳体内,所述加湿组件包括储水部和雾化部,所述储水部用于储存水,所述雾化部向外显露于所述挂脖壳体,所述雾化部用于将所述储水部中的水雾化喷出;离心式扇叶,收容于所述风道内,所述离心式扇叶包括基座,自所述基座朝第一侧凸出延伸的多个叶片,以及自所述基座朝与所述第一侧相反的第二侧凸出延伸的凸出部,所述离心式扇叶绕转轴旋转,所述凸出部位于所述基座的中心,多个所述叶片等距间隔布置于所述基座的径向边缘,以在多个所述叶片的径向内侧的空心区域形成低阻高负压区,使得所述离心式扇叶旋转时,风依次经由所述进风口、所述低阻高负压区、所述风道和所述出风口,所述进风口至少设于所述第一侧,风仅从所述第一侧轴向进入所述低阻高负压区,自相邻的所述叶片之间吹向所述风道。

8.进一步的,所述挂脖壳体包括对称设置的两部分,每一所述部分均形成有依次连通的所述进风口、所述风道和所述出风口,且均收容有所述加湿组件和所述离心式扇叶,所述雾化部和所述出风口紧邻间隔设置。

9.本实用新型还提供一种应用于挂脖式加湿设备的单侧进风的离心式扇叶,包括:基座,自所述基座朝第一侧凸出延伸的多个叶片,以及自所述基座朝与所述第一侧相反的第二侧凸出延伸的凸出部,所述离心式扇叶绕转轴旋转,所述凸出部位于所述基座的中心,多个所述叶片等距间隔布置于所述基座的径向边缘,以在多个所述叶片的径向内侧的空心区域形成低阻高负压区,使得所述离心式扇叶旋转时,风仅从所述第一侧轴向进入所述低阻高负压区,自相邻的所述叶片之间吹出。

10.本实用新型还提供一种挂脖式风扇,包括:挂脖壳体,包括对称设置的两部分,每一所述部分均形成有依次连通的进风口、风道和出风口;离心式扇叶,收容于所述风道内,所述离心式扇叶包括基座,自所述基座朝第一侧凸出延伸的多个叶片,以及自所述基座朝与所述第一侧相反的第二侧凸出延伸的凸出部,所述离心式扇叶绕转轴旋转,所述凸出部位于所述基座的中心,多个所述叶片等距间隔布置于所述基座的径向边缘,以在多个所述叶顶部的径向内侧的空心区域形成低阻高负压区,使得所述离心式扇叶旋转时,风依次经由所述进风口、所述低阻高负压区、所述风道和所述出风口,所述进风口至少设于所述第一侧,风仅从所述第一侧轴向进入所述低阻高负压区,自相邻的所述叶片之间吹向所述风道。

11.进一步的,所述凸出部包括侧板,所述侧板和所述基座形成朝所述第二侧开口的容纳部,所述容纳部用于收容所述转轴和电机,所述电机驱动所述离心式扇叶绕所述转轴旋转。

12.进一步的,为适用于所述挂脖式风扇的尺寸,多个所述叶片的径向内侧的半径为14.8-15.3mm,以保证所述低阻高负压区的体积,增强风压。

13.进一步的,为适用于所述挂脖式风扇的尺寸,相邻的两个所述叶片之间的最小间隔为1.73-2.86mm,相邻的两个所述叶片之间的最大间隔为4.02-5.39mm。

14.进一步的,每一所述叶片包括远离所述基座的叶顶部,为适用于所述挂脖式风扇的尺寸,所述叶顶部与所述基座之间的距离为11.8-12.4mm,以形成较大体积的所述低阻高负压区。

15.进一步的,每一所述叶片包括远离所述基座的叶顶部,多个所述叶顶部之间平齐,且每一所述叶顶部的任意位置与所述基座之间的距离相等;或者,每一所述叶顶部至少包括第一叶顶部和第二叶顶部,每一所述第一叶顶部的任意位置与所述基座之间的距离相等,每一所述第二叶顶部的任意位置与所述基座之间的距离相等。

16.进一步的,还包括加强肋,每一所述叶片包括远离所述基座的叶顶部,所述加强肋连接多个所述叶顶部,以强化所述叶顶部的强度。

17.进一步的,每一所述叶片包括靠近所述基座的叶根部,所述叶根部的部分连接所述基座;或者,所述叶根部的全部连接所述基座。

18.进一步的,所述进风口位于靠近所述挂脖壳体的端部且背向人体脖颈的位置;或者所述进风口位于靠近所述挂脖壳体的端部且朝向人体脖颈的位置;或者所述进风口位于所述挂脖壳体对应人体后颈且背向人体脖颈的位置;或者所述进风口位于所述挂脖壳体对应人体后颈且朝向人体脖颈的位置,并且所述挂脖壳体朝向人体后颈的位置设有支撑部,

以支撑形成进风空间。

19.本实用新型还提供一种应用于挂脖式风扇的单侧进风的离心式扇叶,包括:基座,自所述基座朝第一侧凸出延伸的多个叶片,以及自所述基座朝与所述第一侧相反的第二侧凸出延伸的凸出部,所述离心式扇叶绕转轴旋转,所述凸出部位于所述基座的中心,多个所述叶片等距间隔布置于所述基座的径向边缘,以在多个所述叶片的径向内侧的空心区域形成低阻高负压区,使得所述离心式扇叶旋转时,风仅从所述第一侧轴向进入所述低阻高负压区,自相邻的所述叶片之间吹出;所述凸出部包括侧板,所述侧板形成开口朝所述第二侧的容纳部,所述容纳部用于收容所述转轴和电机,所述电机驱动所述离心式扇叶绕所述转轴旋转。

20.与现有技术相比,本实用新型应用有离心式扇叶的挂脖式加湿设备和挂脖式风扇具有以下有益效果:在使用挂脖式加湿设备降温的同时,可享受雾化加湿的效果,保证附近空气的湿度,以防止用户皮肤水分流失,提升用户使用体验。多个叶片等距间隔布置于所述基座的径向边缘,以在多个叶片的径向内侧区域形成低阻高负压区,风仅从第一侧轴向进入低阻高负压区。仅单侧进风,使得对应离心式扇叶的挂脖壳体上可只设置单侧的进风口,大大降低了卷入头发的风险,使得挂脖式风扇的安全性能较高;同时单侧进风还减小了风阻,减少了对离心式扇叶的冲击震动,使离心式扇叶旋转运作时更加稳定,减少了紊流,进而极大地减小了风噪。并且,通过凸出部凸出延伸的方向与多个叶片凸出延伸的方向相反,使得低阻高负压区的体积较大,从而使单侧的叶片同样可以实现大风量和大风压,以满足用户的降温需求。只设置单侧叶片,使产品轻薄化,提升用户佩戴感受。

附图说明

21.图1是现有的一种挂脖式风扇的局部分解图;

22.图2是现有的另一种挂脖风扇的局部分解图;

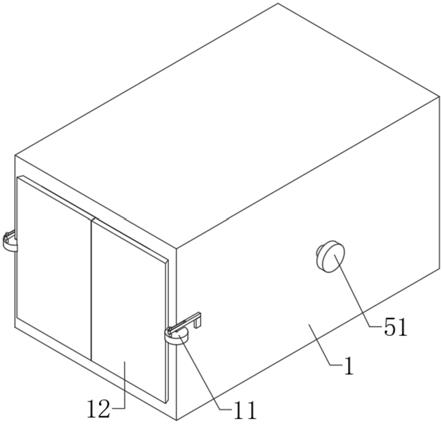

23.图3是本实用新型挂脖式加湿设备的立体图;

24.图4是图3的局部分解图;

25.图5是本实用新型挂脖式风扇的第一实施例的局部分解图;

26.图6是本实用新型挂脖式风扇的第二实施例的局部分解图;

27.图7是本实用新型离心式扇叶的第一实施例的立体图;

28.图8是图7的剖视图;

29.图9为本实用新型离心式扇叶的第二实施例的立体图。

具体实施方式

30.为便于更好地理解本实用新型的目的、结构、特征以及功效等,现结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

31.参考图3和图4,为本实用新型挂脖式加湿设备100的立体图和局部分解图,所述挂脖式加湿设备100包括挂脖壳体1,所述挂脖壳体1包括对称设置的左右两部分,左边部分以1a表示,右边部分以1b表示。以右边部分1b为例,所述部分1b形成有依次连通的进风口11、风道12和出风口13,且所述部分1b内收容有加湿组件2和离心式扇叶3,以在所述挂脖式加湿设备100上同时实现加湿功能和吹风降温功能,提升用户使用体验。

32.如图3和图4,所述加湿组件2收容于所述挂脖壳体1内,且位于所述风道12外,所述加湿组件2的设置不影响所述风道12的正常流通。所述加湿组件2包括储水部21和雾化部22,所述储水部21用于储存水,所述雾化部22向外显露于所述挂脖壳体1,所述雾化部22用于将所述储水部21中的水雾化喷出,所述加湿组件2还包括加水口、吸水棉(未图示),此为加湿器的常规配置,在此不再赘述。所述离心式扇叶3收容于所述风道12内,所述离心式扇叶3运作旋转,以将风自所述进风口11吸入所述风道12内,后自所述出风口13吹出。应当理解,在本实施例中,所述进风口11位于靠近所述挂脖壳体1的端部且背向人体脖颈的位置;当然,所述进风口11也可以位于靠近所述挂脖壳体1的端部且朝向人体脖颈的位置;或者所述进风口11位于所述挂脖壳体1对应人体后颈且背向人体脖颈的位置;或者所述进风口11位于所述挂脖壳体1对应人体后颈且朝向人体脖颈的位置,并且所述挂脖壳体1朝向人体后颈的位置上设有支撑部(未图示),以支撑形成进风空间。对应所述进风口11的位置,对应调整所述离心式扇叶3的朝向即可。应当理解,所述加湿组件2和所述离心式扇叶3可以分别独自运行,也可以同时运行。所述雾化部22和所述出风口13紧邻间隔设置,当所述加湿组件2和所述离心式扇叶3同时运行时,所述出风口13吹出的风带动所述雾化部22喷出的雾吹向用户,使用户在吹风降温体验的同时,可享受雾化加湿的效果,保证了附近空气的湿度,以防止用户皮肤水分流失,提升用户使用体验。

33.如图5和图6所示,分别为本实用新型挂脖式风扇200第一实施例和第二实施例的局部分解图,所述挂脖式风扇200的第一实施例和第二实施例的主要区别在于:第一实施例的所述进风口11设置于所述挂脖壳体1背向用户脖颈的表面,第二实施例的所述进风口11设置于所述挂脖壳体1朝向用户脖颈的表面,同时所述离心式扇叶3的朝向对应所述进风口11调整。所述挂脖式风扇200与所述挂脖式加湿设备100的区别在于:将所述挂脖式加湿设备100收容所述加湿组件2的位置替换为收容电池(未标号),极好地利用所述挂脖壳体1内的空间。其他结构和性能与所述挂脖式加湿设备100基本相同,在此不再赘述。

34.当然,为了丰富所述挂脖式加湿设备100和所述挂脖式风扇200的使用场景,可以在所述挂脖壳体1上设置半导体调温件(未图示,下同),使得通过感应与人体脖颈的温度,来对应调节与人体脖颈接触位置的温度,使得对人体进行降温或取暖。当所述半导体调温件用于取暖时,所述挂脖式加湿设备100和所述挂脖式风扇200内对应也可设置加热丝或加热片(未图示)等,使得最终吹出暖风,增强产品实用性。

35.如图7和图8所示,为本实用新型所述离心式扇叶3的立体图和剖视图,所述离心式扇叶3包括基座31、凸出部32和多个叶片33,所述基座31包括相反的第一侧311和第二侧312,结合图4和图5,当所述离心式扇叶3收容于所述挂脖式加湿设备100或者所述挂脖式风扇200时,所述第一侧311对应背向人体脖颈的一侧,所述第二侧312对应靠近人体脖颈的一侧;结合图6,所述第一侧311对应靠近人体脖颈的一侧,所述第二侧312对应背向人体脖颈的一侧。多个所述叶片33自所述基座31朝所述第一侧311凸出延伸,所述凸出部32自所述基座31朝所述第二侧312凸出延伸,在本实施例中,多个所述叶片33是相同的,当然在其他实施例中,多个所述叶片33可以包含至少两种不同的叶片33。所述离心式扇叶3绕转轴35旋转,所述凸出部32位于所述基座31的中心,多个所述叶片33等距间隔布置于所述基座31的径向边缘。每一所述叶片33包括靠近所述基座31的叶根部332和远离所述基座31的叶顶部331,所述叶根部332的全部均连接所述基座31,当然在其他实施例中,也可以是所述叶根部

332的部分连接所述基座31,所述叶根部332的部分径向向外凸出于所述基座31。

36.如图7和图8所示,所述凸出部32包括侧板321,所述侧板321和所述基座31形成朝所述第二侧312开口的容纳部322,结合图4至图6,所述容纳部322用于收容所述转轴35和电机36,所述电机36驱动所述离心式扇叶3绕所述转轴35旋转,在本领域中,这样形成容纳部322收容电机36的方式称为外转子,外转子形式的所述电机36散热性能好,且便于维修。

37.如图7和图8所示,由于所述凸出部32凸出延伸的方向与多个所述叶片33凸出延伸的方向相反,多个所述叶片33等距间隔布置于所述基座31的径向边缘,以在多个所述叶片33的径向内侧的空心区域形成低阻高负压区4。多个所述叶片33的多个所述叶顶部331与所述基座31之间的距离等于所述低阻高负压区4的高度,使得所述低阻高负压区4的体积较大,保证了足够大的风量和风压。结合图4至图6,形成的所述低阻高负压区4,使得所述离心式扇叶3旋转时,风依次经由所述进风口11、所述低阻高负压区4、所述风道12和所述出风口13。所述进风口11设于所述第一侧311,当然,所述进风口11除了设于所述第一侧311,还可以设于所述挂脖壳体1对应所述离心式扇叶3的其他侧面,通过在蜗壳(未图示)收容所述离心式扇叶3,使得风经由所述进风口11后,仅从所述第一侧311轴向进入所述低阻高负压区4,而后自相邻的所述叶片33之间吹向所述风道12。

38.如图7和图8所示,为适用于所述挂脖式加湿设备100或者所述挂脖式风扇200的尺寸,多个所述叶片33的径向内侧的半径为14.8-15.3mm(毫米,下同),以保证所述低阻高负压区4的体积,增强风压。当然,多个所述叶片33的径向内侧的半径也可以是其他数值范围,并不以此为限制。

39.如图7和图8所示,相邻的两个所述叶片33之间的距离自径向内侧向径向外侧逐渐增大,为适用于所述挂脖式加湿设备100或者所述挂脖式风扇200的尺寸,相邻的两个所述叶片33之间的最小间隔为1.73-2.86mm,相邻的两个所述叶片33之间的最大间隔为4.02-5.39mm,使得在所述基座31的所述第一侧311的径向边缘可以布置足够多的叶片33,从而使得只在所述基座31的所述第一侧311布置所述叶片33,也能满足用户需要的风量和风力。为适用于所述挂脖式加湿设备100或者所述挂脖式风扇200的尺寸,所述叶顶部331与所述基座31之间的距离为11.8-12.4mm,以形成较大体积的所述低阻高负压区4,进而保证单侧进风的出风效果,当然,具体数值并不以此为限制,只要能保证单侧进风的效果即可。

40.如图7和图8所示,多个所述叶顶部331之间平齐,且每一所述叶顶部331的任意位置与所述基座31之间的距离相等;或者,每一所述叶顶部331至少包括与所述基座31距离不等的第一叶顶部(未图示,下同)和第二叶顶部(未图示,下同),每一所述第一叶顶部的任意位置与所述基座31之间的距离相等,每一所述第二叶顶部的任意位置与所述基座31之间的距离相等,其中,所述第二叶顶部位于所述第一叶顶部的径向内侧,当然,不以此为限制。

41.如图9所示,为本实用新型所述离心式扇叶3的第二实施例的立体图,与所述离心式扇叶3的第一实施例的不同之处在于:所述离心式扇叶3还包括加强肋34,所述加强肋34连接多个所述叶顶部331,以强化所述叶顶部331的强度,减少所述叶片33的变形,从而提升所述离心式扇叶3的动平衡精度,降低风噪。在本实施例中,所述加强肋34连接多个所述叶顶部331的径向外侧缘,当然,在其他实施例中,所述加强肋34还可以连接多个所述叶顶部331的更多位置,不以此为限制。其他结构和性能与所述离心式扇叶3的第一实施例基本相同,在此不再赘述。

42.以上详细说明仅为本实用新型之较佳实施例的说明,非因此局限本实用新型之专利范围,所以,凡运用本创作说明书及图示内容所为之等效技术变化,均包含于本创作之专利范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。