1.本技术涉及直流接触器的技术领域,尤其是涉及一种无极性的直流接触器。

背景技术:

2.接触器分为交流接触器和直流接触器,广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器,保护电路的效果。

3.相关技术中,直流接触器包括壳体,壳体内设置有两个间隔设置的静触点,壳体内还设置有用于连通两个静触点的动触点,动触点上固定有驱动杆,驱动杆背离动触点的一段固定有动磁芯。动磁芯外侧套设有线圈。动磁芯和动触点之间设置有静磁芯。实际工作中,工作人员将直流接触器接入电路中。工作人员向线圈通电,线圈电流产生磁场,使静磁芯产生电磁力吸附动磁芯,从而带动动触点向靠近静触点的一侧移动,动触点连通两个静触点,从而使电路连通。当需要断开电路时,工作人员断开线圈上的电流,静磁芯松开动磁芯,复位弹簧驱动动磁芯复位。动触点和静触点分离的过程中,动触点和电触点的金属表面因一次电子发射导致电子逸出,间隙中的气体原子或分子会因电离而产生电子和离子。同时,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而产生电弧。

4.针对上述中的相关技术,电弧是高温高导电的游离气体,对供配电系统的安全运行有较大影响。直流接触器在不断断开和连通的过程中,存在有容易烧损静触点和动触点,影响直流接触器的使用寿命的情况。

技术实现要素:

5.为了提高直流接触器的使用寿命,本技术提供一种无极性的直流接触器。

6.本技术提供的一种无极性的直流接触器采用如下的技术方案:

7.一种无极性的直流接触器,包括外壳,所述外壳内设置有两个间隔设置的静触点,两个所述静触点之间设置有动触板,所述动触板背离静触点的一侧固定有驱动杆,所述驱动杆背离动触板的一端设置有动磁芯,所述动磁芯外侧套设有线圈,所述外壳内设置有密封灭弧室,所述密封灭弧室内设置有第一永磁体,所述第一永磁体在两个静触点相互背离的两侧各设置有一个,两个所述第一永磁体之间形成有近匀强磁场,任意一个所述静触点沿动触板滑移方向穿设所述密封灭弧室,两个所述静触点相互背离的一侧分别设置有嵌设槽,任一所述第一永磁体沿相互靠近的方向嵌入对应嵌设槽内。

8.通过采用上述技术方案,当线圈通电后,电流沿一侧静触点流入直流接触器,经动触板流入另一静触点,并流出直流接触器,当线圈电路断开时,动触板向背离静触点的一侧移动,动触板和任一静触点分离时产生电弧,电弧受密封灭弧室内近匀强磁场内安培力的作用向动触板宽度方向的一侧弯曲,电弧在一定程度内被拉长,从而有助于加速电弧熄灭。嵌设槽有助于缩短两个第一永磁体之间的磁极间距,从而有助于提高密封灭弧室内的磁通量,从而有助于提高电弧在密封灭弧室内受到的安培力的大小,有助于使电弧弯折的弧度

更大,从而有助于使电弧进一步被拉长,有助于加速电弧熄灭,有助于减少电弧长时间烧损静触点和动触板的可能性,有助于提高直流接触器的使用寿命。

9.优选的,所述密封灭弧室还包括陶瓷固定壳,所述陶瓷固定壳靠近动磁芯的一侧呈敞开设置,任一所述第一永磁体均与陶瓷固定壳沿动触板滑移方向嵌设配合。

10.通过采用上述技术方案,通过采用上述技术方案,当电弧被拉长后,电弧会与陶瓷固定壳侧壁接触,陶瓷固定壳侧壁有助于对电弧进行降温,从而进一步加速电弧熄灭。同时陶瓷固定壳方便工作人员安装第一永磁体,并有助于保护第一永磁体。

11.优选的,所述静触点包括静触头和导电螺栓,所述静触头沿动触板滑移方向向靠近动触板的一侧穿入密封灭弧室,所述导电螺栓位于静触头沿动触板滑移方向背离动触板的一侧,所述导电螺栓与对应静触头螺纹连接,所述嵌设槽位于静触头上。

12.通过采用上述技术方案,静触头固定在密封灭弧室上,从而使嵌设槽与第一永磁体相对固定,而导电螺栓与静触头螺纹连接,方便工作人员将静触点接入直流电路内,通过这种方式,有助于在保证灭弧效果的基础上,方便工作人员安装直流接触器。

13.优选的,所述驱动杆上套设有隔弧罩,所述隔弧罩厚度方向与驱动杆轴线方向平行,所述隔弧罩位于动磁芯和第一永磁体之间,所述驱动杆沿其自身轴线方向与所述隔弧罩滑移配合。

14.通过采用上述技术方案,隔弧罩有助于减少第一永磁体对动磁芯的影响,有助于保证断电后,动磁芯与静磁芯分离,动磁芯复位。

15.优选的,所述隔弧罩上一体成型有加强筋,所述加强筋在任意一个第一永磁体靠近动磁芯的一侧均设置有至少一个。

16.通过采用上述技术方案,加强筋有助于减薄隔弧罩的厚度,同时保证第一永磁体靠近动磁芯的一侧的结构强度,有助于减小第一永磁体对动磁芯的影响。

17.优选的,所述陶瓷固定壳上设置有嵌入槽,所述嵌入槽位于陶瓷固定壳的敞开侧,所述嵌入槽沿靠近动触板的一侧向靠近静触点的一侧穿设陶瓷固定壳,所述嵌入槽在任意一个第一永磁体周侧设置有至少一个。

18.通过采用上述技术方案,嵌入槽在任一第一永磁体的轴测设置有至少一个。有助于方便工作人员拆装第一永磁体。

19.优选的,所述隔弧罩上还设置有定位条,所述定位条位于隔弧罩厚度方向靠近陶瓷固定壳的一侧,所述定位条沿动触板滑移方向与陶瓷固定壳上对应的嵌入槽插接配合,所述定位条背离隔弧罩的一侧抵紧第一永磁体上。

20.通过采用上述技术方案,定位条抵紧在第一永磁体上,有助于对隔弧罩进行定位,有助于保证第一永磁体在灭弧罩内的相对位置。

21.优选的,所述密封灭弧室内还设置有用于增强匀强磁场磁通量的第二永磁体,所述第二永磁体位于两个第一永磁体连线的中部,所述第二永磁体位于两个静触点的同侧。

22.通过采用上述技术方案,第二永磁体有助于加强密封灭弧室中部的磁场强度,提高密封灭弧室内的磁通量,从而有助于进一步提高密封灭弧室内的安培力的大小。

23.优选的,所述密封灭弧室上还设置有导气管,所述导气管沿其自身轴线方向穿设密封灭弧室外侧壁,并与密封灭弧室内侧连通。

24.通过采用上述技术方案,导气管与密封灭弧室连头,方便工作人员对密封灭弧室

做抽真空处理,同时向密封灭弧室诶冲入惰性气体,有助于减少动触板和静触点燃烧的可能性,有助于进一步提高直流接触器的安全性和使用寿命。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

26.1. 借助设置在动触板长度方向两侧的第一永磁体,有助于使密封灭弧室内形成近匀强磁场,拉长动触板和静触点分离时产生的电弧,加速电弧熄灭,借助两个静触点上的嵌入槽,有助于缩短两个第一永磁体之间的距离,从而有助于提高密封灭弧室内的磁通量,从而提高密封灭弧室内的安培力,有助于加速电弧熄灭,有助于进一步提高直流接触器的使用寿命和安全性;

27.2. 借助第二永磁体,有助于进一步提高密封灭弧室内的磁场强度,从而有助于提高电弧所受到的安培力,有助于加速电弧熄灭;

28.3. 借助螺纹连接的导电螺栓和静触头,方便工作人员将直流接触器安装在直流电路中。

附图说明

29.图1是本技术实施例主要体现无极性的直流接触器整体结构的轴测示意图;

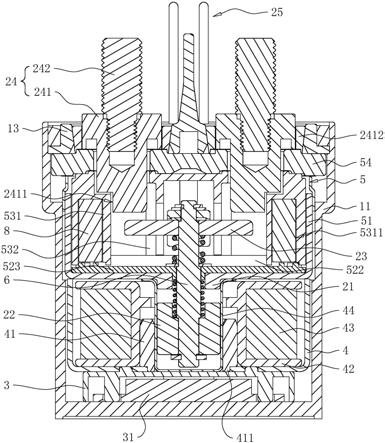

30.图2是本技术实施例主要体现无极性的直流接触器内部结构的剖视图;

31.图3是本技术实施例主要体现盖体、安装架、固定架之间位置的轴测爆炸图;

32.图4是本技术实施例主要体现驱动杆以及其上零件位置的剖视图;

33.图5是本技术实施例主要体现驱动杆和隔弧罩位置的轴测示意图;

34.图6是本技术实施例主要体现安装架内部结构的轴测示意图;

35.图7是本技术实施例主要体现陶瓷固定壳内部结构的轴测示意图;

36.图8是本技术实施例主要体现无极性的直流接触器内部结构的剖视图。

37.附图标记:1、外壳;11、壳体;12、耳板;13、盖体;21、静磁芯;22、动磁芯;221、定位槽;23、动触板;24、静触点;241、静触头;2411、嵌设槽;2412、密封胶;242、导电螺栓;25、辅助接头;3、线路保护罩;31、节能线路板;4、固定架;41、磁极外套;411、凸台;42、骨架;43、线圈;44、导向套;5、密封灭弧室;51、安装架;52、隔弧罩;521、插接块;522、定位条;523、加强筋;524、分隔板;53、陶瓷固定壳;531、保护壳;5311、安装槽;5312、限位条;5313、嵌入槽;532、栅片;5321、第一避让槽;5322、第二避让槽;54、密封盖;541、导气管;55、微动开关;6、驱动杆;61、第一固定段;611、卡接槽;62、第一定位段;63、第二定位段;64、第二固定段;641、环形卡槽;71、定位卡簧;72、复位弹簧;73、第一绝缘垫;74、缓冲弹簧;75、第二绝缘垫;76、压板;761、护板;762、压条;77、第三绝缘垫;78、固定卡簧;8、第一永磁体;81、限位槽;9、第二永磁体。

具体实施方式

38.以下结合附图1-8对本技术作进一步详细说明。

39.本技术实施例公开一种无极性的直流接触器。

40.参见图1、图2,无极性的直流接触器包括外壳1,外壳1内设置有动触板23,动触板23厚度方向与外壳1轴线方向平行。动触板23上设置有驱动杆6,驱动杆6轴线方向与动触板23厚度方向平行,驱动杆6与外壳1沿动触板23厚度方向滑移配合。驱动杆6一端与动触板23

固定连接。驱动杆6背离动触板23的一端设置有动磁芯22,动磁芯22外侧套设有线圈43,动磁芯22和动触板23之间还设置有静磁芯21,静磁芯21固定在外壳1内。动触板23厚度方向背离驱动杆6的一侧设置有静触点24,静触点24沿动触板23厚度方向穿出外壳1,静触点24在动触板23长度方向的两侧间隔设置有两个。实际使用中,工作人员将直流接触器接入电路中,向线圈43通电,线圈43电流产生磁场,使静磁芯21产生电磁力吸附动磁芯22,通过驱动杆6推动动触板23向靠近静触点24的一侧移动,动触板23长度方向两侧分别抵接在两侧静触点24上,使电路连通。

41.具体而言,参见图1,外壳1包括壳体11以及盖设在壳体11上的盖体13,壳体11靠近盖体13的一侧呈敞开设置,任意一个静触点24盖体13厚度方向贯穿盖体13,并与盖体13相对固定。壳体11背离盖体13的一侧一体成型有耳板12,耳板12在壳体11轴线方向的两侧对称设置有两个。耳板12上穿设有用于固定直流接触器的固定螺栓。

42.参见图2、图3,壳体11底部设置有节能线路板31,节能线路板31与线圈43电连接,节能线路板31包括极性调制模块和pwm调制模块。极性调制模块用于防止直流线路接反,保证磁场方向。pwm调制模块通过改变脉冲占空比的方式进行调压,达到节省电能的作用。节能线路板31上罩设有线路保护罩3,线路保护罩3嵌设在壳体11底部,线路保护罩3将节能线路板31抵接在壳体11底部。

43.线路保护罩3靠近盖体13的一侧设置有固定架4,固定架4与外壳1同轴设置。固定架4靠近盖体13的一侧呈敞开设置。固定架4内同轴设置有磁极外套41,磁极外套41背离盖体13的一侧一体成型有凸台411,凸台411与磁极外套41同轴设置,凸台411沿其自身轴线方向穿设固定架4底壁,并与固定架4插接配合。

44.磁极外套41外侧套设有骨架42,骨架42与磁极外套41同轴设置,骨架42沿其自身轴线方向与骨架42滑移配合。线圈43绕设在骨架42上。磁极外套41内设置有导向套44,导向套44与磁极外套41同轴设置。导向套44沿其自身轴线方向与磁极外套41插接配合。导向套44靠近盖体13的一侧呈敞开设置,导向套44背离盖体13的一侧抵紧在线路保护罩3靠近盖体13的一侧,导向套44靠近盖体13的一侧侧边沿其自身径向方向向外翻折,并形成有翻边。

45.固定架4靠近盖体13的一侧设置有安装架51,安装架51轴线方向与固定架4轴线方向平行,安装架51靠近盖体13的一侧呈敞开设置,安装架51背离盖体13的一侧面抵紧在导向套44翻边靠近盖体13的一侧面上。静磁芯21成型在安装架51沿其自身轴线方向背离盖体13的一侧面上。静磁芯21与安装架51同轴设置,静磁芯21沿其自身轴线方向与导向套44插接配合。

46.动磁芯22沿其自身轴线方向滑移设置在导向套44内,动磁芯22外侧壁与导向套44内侧壁滑移配合。导向套44有助于保证线圈43通电后,动磁芯22的滑移方向。磁极外套41有助于保证线圈43通电后,动磁芯22向背离动磁芯22的一侧移动。

47.驱动杆6与安装架51同轴设置,驱动杆6沿其自身轴线方向贯穿安装架51,并形成有插接槽,驱动杆6沿其自身轴线方向在滑移槽内滑移配合。

48.参见图4、图5,驱动杆6自靠近线路保护罩3的一侧向靠近盖体13的一侧依次分为第一固定段61、第一定位段62、第二定位段63和第二固定段64。第一定位段62的直径大于第一固定段61的直径,第二定位段63的直径小于第一定位段62的直径,第二固定段64的直径小于第二定位段63的直径。

49.第一固定段61上设置有卡接槽611,卡接槽611位于动磁芯22轴线方向背离安装架51的一侧。动磁芯22套设在第一固定段61上,动磁芯22背离线路保护罩3的一侧面抵紧在第一定位段62背离第二定位段63的一侧端面上。第一固定段61上套设有定位卡簧71,定位卡簧71与卡接槽611卡接配合。动磁芯22轴线方向背离盖体13的一侧面抵紧在定位卡簧71上。定位卡簧71方便工作人员将动磁芯22安装在第一固定段61上。

50.安装架51内还设置有隔弧罩52,隔弧罩52厚度方向的一侧抵紧在安装架51底壁上,隔弧罩52厚度方向背离盖体13的一侧成型有插接块521,插接块521与安装架51同轴设置,插接块521沿其自身轴线方向与插接槽插接配合。第一定位段62沿其自身轴线方向贯穿隔弧罩52,并沿其自身轴线方向与隔弧罩52滑移配合。

51.第一定位段62上还套设有复位弹簧72,复位弹簧72与动磁芯22同轴设置。动磁芯22轴线方向靠近盖体13的一侧成形有定位槽221,定位槽221沿动磁芯22轴线方向向背离盖体13的一侧穿设动磁芯22。复位弹簧72一端抵紧在定位槽221底壁上,复位弹簧72背离动磁芯22的一端抵紧在插接块521背离盖体13的一侧面上。实际工作中,当线圈43通电,动磁芯22在导向套44内向靠近静磁芯21的一侧移动,并吸附在静磁芯21上,动磁芯22和隔弧罩52压缩复位弹簧72。当线圈43断电时,静磁芯21上的磁场消失,复位弹簧72回弹,从而驱动动磁芯22复位。

52.动触板23套设在第二定位段63上,动触板23沿其自身厚度方向与第二定位段63上滑移配合。第二定位段63上套设有第一绝缘垫73,第一绝缘垫73厚度方向的一侧抵接在第一定位段62背离第一固定段61的一侧端面上。第二定位段63上还套设有缓冲弹簧74,缓冲弹簧74与第二定位段63同轴设置,缓冲弹簧74一端抵紧在第一绝缘垫73厚度方向背离隔弧罩52的一侧,缓冲弹簧74背离动磁芯22的一端抵紧在动触板23厚度方向靠近动磁芯22的一侧面上。实际工作中,当线圈43通电,静磁芯21吸附动磁芯22,动磁芯22带动驱动杆6向背离磁极外套41的一侧移动,从而推动动触板23抵接在静触点24上,当动触板23与静触点24抵接时,第一定位段62推动第一绝缘垫73压缩缓冲弹簧74,从而有助于减少动触板23对静触点24的推力,有助于保护动触板23和静触点24,提高直流接触器的使用寿命。

53.第二固定段64上套设有第二绝缘垫75,第二绝缘垫75厚度方向与第二固定段64厚度方向平行,第二绝缘垫75厚度方向靠近动触板23的一侧抵紧在第二定位段63轴线方向背离第一定位段62的一侧端面上。第二固定段64上还套设有压板76,压板76厚度方向靠近动磁芯22的一侧抵接在第二绝缘垫75上。压板76厚度方向背离动磁芯22的一侧设置有第三绝缘垫77,第三绝缘垫77套设在第二固定段64上。第二固定段64上还设置有环形卡槽641,环形卡槽641位于第二固定段64背离第一固定段61的一侧。第二固定段64上设置有固定卡簧78,固定卡簧78与环形卡槽641卡接配合,固定卡簧78厚度方向靠近压板76的一侧抵紧在第三绝缘垫77上。

54.参见图2、图6,隔弧罩52背离动磁芯22的一侧设置有陶瓷固定壳53,陶瓷固定壳53高度方向与安装架51轴线方向平行,陶瓷固定壳53靠近动磁芯22的一侧呈敞开设置。陶瓷固定壳53沿安装架51轴线方向与安装架51插接配合。陶瓷固定壳53背离隔弧罩52的一侧设置有密封盖54,密封盖54靠近安装架51的一侧与安装架51抵接。盖体13厚度方向的一侧抵紧在密封盖54厚度方向背离安装架51的一侧面上。

55.参见图2,任意一个静触点24均包括静触头241和导电螺栓242,两个静触点24沿外

壳1与动触板23长度方向垂直的径向方向对称设置,以一侧静触头241为例阐述。静触头241轴线方向与外壳1轴线方向平行,静触头241沿其自身轴线方向贯穿盖体13和密封盖54,静触头241沿其自身轴线方向穿设陶瓷固定壳53。静触头241和盖体13之间填充有密封胶2412,密封胶2412使静触头241和盖体13像对固定。导电螺栓242位于静触头241轴线方向背离动触板23的一侧,导电螺栓242沿其自身轴线方向穿设静触头241,并与静触头241螺纹连接。

56.参见图6、图7,密封盖54和安装架51之间形成有密封灭弧室5。密封灭弧室5内设置有第一永磁体8,第一永磁体8在动触板23长度方向的两端分别设置有一个,第一永磁体8宽度方向即为第一永磁体8的磁极方向。两个第一永磁体8的磁极方向与动触板23长度方向平行。两个第一永磁体8之间会形成有近匀强磁场。当动触板23与任一静触点24分离时,动触板23和对应静触点24之间产生的电弧会受到与动触点宽度方向平行的安培力。通过这种方式拉长电弧,并对电弧进行降温,从而加速电弧熄灭。

57.陶瓷固定壳53包括保护壳531,保护壳531上一体成型有安装槽5311,安装槽5311沿陶瓷固定壳53高度方向自靠近动磁芯22的一侧向靠近盖体13的一侧穿设陶瓷固定壳53。保护壳531和安装槽5311与第一永磁体8一一对应设置。

58.任一静触头241背离导电螺栓242的一侧设置有嵌设槽2411,两个嵌设槽2411分别沿两个静触头241相互背离的一侧向相互靠近的一侧穿设对应静触头241。任意第一永磁体8背离动磁芯22的一侧嵌入对应嵌设槽2411内,两个保护壳531相互靠近的一侧嵌入对应嵌设槽2411内。通过这种方式,有助于减小两个第一永磁体8的磁极间距,从而有助于提高近匀强磁场内的磁通量,有助于提高密封灭弧室5的灭弧效果。

59.安装槽5311宽度方向的一侧侧壁上设置有限位条5312,限位条5312长度方向与陶瓷固定壳53高度方向平行。任一第一永磁体8沿其自身磁极方向的一侧设置有限位槽81,限位槽81沿第一永磁体8高度方向贯穿第一永磁体8,限位条5312与限位槽81插接配合。限位槽81的设置方便工作人员分辨第一永磁体8的磁极方向,限位条5312的设置方便工作人员安装第一永磁体8,保证两个第一永磁体8的磁极方向相同,从而保证灭弧效果。

60.保护壳531上设置有嵌入槽5313,嵌入槽5313沿靠近动磁芯22的一侧向靠近静触点24的一侧穿设保护壳531,嵌入槽5313沿动触板23的长度方向贯穿对应保护壳531。嵌入槽5313在任一保护壳531上设置有多个。本技术实施例中,嵌入槽5313沿动触板23宽度方向在保护壳531间隔设置有两个。嵌入槽5313方便工作人员拆装第一永磁体8。

61.隔弧罩52厚度方向背离动磁芯22的一侧面上一体成型有定位条522,定位条522长度方向与动触板23长度方向平行。定位条522与陶瓷固定壳53上对应的嵌入槽5313插接配合,定位条522对应嵌入槽5313在隔弧罩52上一体成型有多个,本技术实施例中,定位条522设置为两个。

62.参见图6、图7,隔弧罩52沿动触板23长度方向的两侧还分别成型有加强筋523,加强筋523背离动磁芯22的一侧抵紧在对应第一永磁体8靠近动磁芯22的一侧面上。加强筋523沿隔弧罩52长度方向在隔弧罩52长度方向两侧各间隔设置有多个,本技术实施例加强筋523在隔弧罩52设置有四个。

63.参见图5、图6,密封灭弧室5内还设置有第二永磁体9,第二永磁体9位于密封灭弧室5内,第二永磁体9位于动触板23宽度方向的一侧。第二永磁体9的磁极方向与第一永磁体

8磁极方向相同,第二永磁体9的结构和安装方式均与第一永磁体8相同,第二永磁体9位于动触板23中部。第二永磁体9有助于增强密封灭弧室5内的磁场强度,有助于保证密封灭弧室5的灭弧效果。

64.参见图6、图7,密封灭弧室5内还设置有栅片532,栅片532厚度方向与动触板23长度方向平行,栅片532将灭弧室分割成两个对称设置的灭弧腔,两个静触头241靠近动磁芯22的一端分别位于对应灭弧腔内。栅片532沿其自身厚度方向在陶瓷灭弧室内间隔设置有两个,两个栅片532分别位于压板76沿动触板23长度方向的两侧。栅片532有助于减少两个静触点24与动触板23分离时产生的电弧向相互靠近的一侧移动,导致电弧与电弧接触,产生燃烧或者爆炸的情况,有助于提高直流接触器的安全性。

65.参见图7、图8,陶瓷固定壳53上还设置有第一避让槽5321,第一避让槽5321沿陶瓷固定壳53高度方向自靠近动磁芯22的一侧向靠近静触点24的一侧穿设栅片532。动触板23沿陶瓷固定壳53高度方向在第一避让槽5321内滑移。

66.参见图5、图8,压板76宽度方向的一侧向背离第二永磁体9的一侧延伸,并形成有压条762。压条762靠近动磁芯22的一侧设置有微动开关55。微动开关55的驱动件位于靠近静触点24的一侧,微动开关55的触点位于靠近动磁芯22的一侧。微动开关55自靠近动触板23的一侧向靠近静触点24的一侧嵌设在陶瓷固定壳53内。陶瓷固定壳53上还设置有第二避让槽5322,第二避让槽5322沿陶瓷固定壳53高度方向自靠近动触板23的一侧向内穿设陶瓷固定壳53。压板76在第二避让槽5322内沿陶瓷固定壳53高度方向滑移。

67.盖体13背离动磁芯22的一侧固定有两个辅助接头26,任意一个辅助接头26与微动开关55的公共触点电连接,另一辅助接头26与微动开关55的常闭触点电连接。实际工作中,当动触板23和两个静触头25抵接时,微动开关55内部电路处于断开状态,当动触板23与两个静触头25分离后,动触板23向背离静触头25的一侧移动,压板76抵接在微动开关55的驱动件上,驱动件驱动微动开关55内线路连通。从而使两个辅助接头26连通形成回路。通过这种方式,方便在使用直流接触器的过程中,判断直流接触器的动触板23和静触点24是否闭合,提高使用的安全性。

68.参见图5、图7,隔弧罩52厚度方向背离动磁芯22的一侧还固定有分隔板524,分隔板524背离隔弧罩52的一端抵紧在微动开关55的绝缘壳上。分隔板524在微动开关55任意相邻的两个触点之间各设置有一个。分隔板524有助于减少微动开关55受到密封灭弧室5内的电弧的影响,具体是指在不受其他外力影响的情况下,微动开关55内线路断开或闭合的情况发生。

69.参见图5、图8,压板76沿动触板23宽度方向的两侧向靠近动磁芯22的一侧延伸,并形成有护板761,护板761、压板76和压条762一体成型。护板761有助于保证压板76在驱动杆6上的稳定性,有助于减少压条762远离压板76的一端频繁收到外力作用,导致压板76发生形变或与驱动杆6分离的情况发生。

70.参见图3,密封盖54上还设置有导气管541,导气管541轴线方向与密封盖54厚度方向平行,导气管541沿其自身轴线方向贯穿密封盖54并与密封盖54固定连接。导气管541背离盖体13的一端与密封灭弧室5内侧连通,方便工作人员对密封灭弧室5做抽真空处理,同时向密封灭弧室5内充入惰性气体,有助于进一步提高直流接触器的安全性。

71.本技术实施例一种无极性的直流接触器的实施原理为:工作人员将两个静触点24

接入电路中,对线圈43通电。线圈43电流产生磁场,使静磁芯21产生电磁力吸附动磁芯22,通过驱动杆6推动动触板23向靠近静触点24的一侧移动,动触板23长度方向两侧分别抵接在两侧静触点24上,使电路连通。当电路需要断开时,关闭线圈43电流,复位弹簧72回弹带动驱动杆6向背离壳体11的一侧移动,动触板23和任一静触点24分离产生电弧,电弧受密封灭弧室5内近匀强磁场的作用向一侧弯曲,电弧被拉长并接触陶瓷固定壳53侧壁,通过这种方式可以一定程度的拉长电弧,并使电弧进行降温,从而加速电弧熄灭,有助于提高直流接触器的使用寿命,提高安全性。

72.同时,由于近匀强磁场的磁感线方向与动触板23长度方向平行,根据左手定则,动触板23两侧的电弧会沿动触板23宽度方向向任意一侧弯曲,从而有助于减少动触板23两侧电弧接触,从而导致直流接触器内部过热,发生燃烧或爆炸的情况。通过这种方式,在这种无极性的直流接触器接入直流电路的过程中,工作人员不需要考虑正负电极的影响,有助于提高无极性的直流接触器的便捷性和安全性。

73.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。