1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种等离子体发生器和生发梳。

背景技术:

2.毛发疾病是临床上的多发病,常见的有脱发、秃发、枯发和白发。随着人们美容意识的不断提高,人们对毛发健康提出了更高的要求。相关研究表明,等离子体作用于头皮,可以提高头皮组织对药物的吸收率,此外,等离子体还可以起到杀菌消炎的作用,有效缓解皮脂腺油性分泌,减少头皮瘙痒等症状,从而改善头皮的健康状况。但相关技术中的等离子体发生器的电离能的输出还有待提高。

技术实现要素:

3.本实用新型的主要目的是提出一种等离子体发生器,旨在提高等离子体发生器输出的电离能的能量。

4.为实现上述目的,本实用新型提出的一种等离子体发生器,包括:

5.壳体,包括相连的手柄部及工作部;以及

6.等离子体发生组件,设于所述工作部上;

7.其中,所述手柄部上设置有外露的导电件,所述导电件与所述等离子体发生组件电连接。

8.在一实施例中,所述导电件呈长条状,所述导电件的长度方向和所述手柄部与所述工作部的排布方向相同。

9.在一实施例中,所述导电件为多个,多个所述导电件相互导通,其中,至少一个所述导电件与所述等离子体发生组件电连接。

10.在一实施例中,所述导电件包括绝缘设置的第一导电件及第二导电件,所述第一导电件与所述第二导电件能通过握持所述手柄部的用户导通;

11.所述等离子体发生器还包括检测模块,所述检测模块用于检测所述第一导电件与所述第二导电件是否导通。

12.在一实施例中,所述壳体包括可拆卸连接的第一壳体与第二壳体,部分所述手柄部位于所述第一壳体上,另一部分所述手柄部位于所述第二壳体上,部分所述工作部位于所述第一壳体上,另一部分所述工作部位于所述第二壳体上;

13.其中,所述导电件位于所述第一壳体与所述第二壳体的交界位置。

14.在一实施例中,所述等离子体发生器还包括电池,所述电池与所述等离子体发生组件电连接,所述导电件与所述电池的负极电连接。

15.在一实施例中,所述等离子体发生组件包括安装座、工作电极及隔离帽,所述隔离帽的材质为绝缘材质;

16.所述工作部具有开口,所述安装座封闭所述开口,所述安装座开设有安装通孔,所述工作电极具有插接部和与所述插接部连接的外凸部,所述插接部插接于所述安装通孔

内,所述插接部远离所述外凸部的一端与所述电池电连接,所述外凸部位于所述安装通孔外,并位于所述安装座远离所述壳体的一侧,所述隔离帽具有开口端,所述隔离帽通过所述开口端套设于所述外凸部外。

17.在一实施例中,所述开口端的端面与所述安装座抵触;和/或

18.所述开口端与所述安装座通过环绕所述开口端一周的胶水密封固定。

19.在一实施例中,所述隔离帽的材质为陶瓷或特氟龙,所述安装座的材质为聚碳酸酯;和/或

20.所述安装通孔、所述工作电极及所述隔离帽均为多个,并一一对应设置。

21.本实用新型还提出一种生发梳,包括上述的等离子体发生器;

22.其中,当所述等离子体发生组件包括安装座、工作电极及隔离帽时,所述生发梳的每一梳齿包括一所述插接部及一所述隔离帽。

23.在上述等离子体发生器中,在壳体的手柄部上设置外露的导电件,导电件与等离子体发生组件电连接。如此,等离子体发生组件靠近用户头皮,且等离子体发生组件工作时,等离子体发生组件电离用户头皮与等离子体发生组件附近的空气,产生等离子体,此时,用户触摸导电件,则等离子体发生组件、等离子体、人体、导电件及等离子体发生组件之间形成回路,可以提高等离子体发生器输出的电离能的能量。

附图说明

24.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

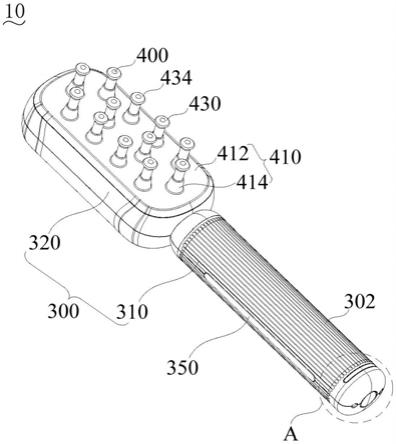

25.图1为本实用新型一实施例的等离子体发生器的立体结构示意图;

26.图2为图1所示的等离子体发生器的另一视角的立体结构示意图;

27.图3为图1中的a处的局部放大图;

28.图4为图1所示的等离子体发生器的部分分解图;

29.图5为图1所示的等离子体发生器的另一视角的部分分解图;

30.图6为图1所示的等离子体发生器的剖面示意图;

31.图7为图6中的b处的局部放大图;

32.图8为图1中的安装座的立体剖面示意图;

33.图9为图8中的c处的局部放大图;

34.图10为本实用新型另一实施例的等离子体发生器的结构示意图;

35.图11为本实用新型另一实施例的等离子体发生器的结构示意图;

36.图12为本实用新型另一实施例的等离子体发生器的结构示意图;

37.图13为本实用新型另一实施例的等离子体发生器的立体结构示意图;

38.图14为图13中的等离子体发生器的隔离帽的剖面示意图;

39.图15为本实用新型另一实施例的等离子体发生器的立体分解示意图;

40.图16为与图15对应的等离子体发生器的模块示意图;

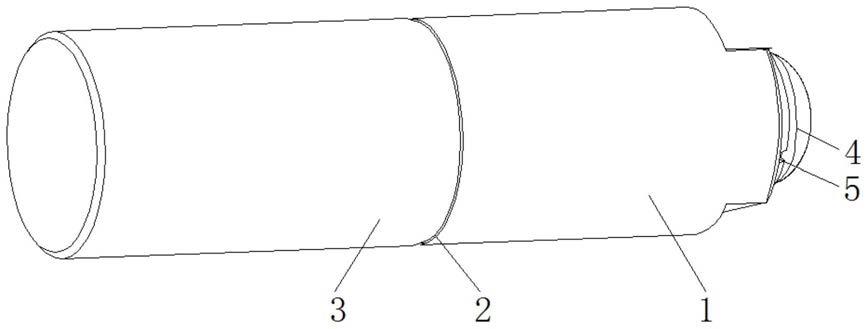

41.图17为本实用新型一实施例的充电座的立体结构示意图;

42.图18为图17所示的充电座的俯视图;

43.图19为图17所示的充电座的立体分解示意图;

44.图20为图17所示的充电座的剖面示意图;

45.图21为本实用新型另一实施例的充电座的剖面示意图。

46.附图标号说明:

[0047][0048][0049]

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0050]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0051]

需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0052]

另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,若全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案,或b方案,或a和b同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0053]

本实用新型提出一种等离子体发生系统。

[0054]

在本实用新型实施例中,如图1及图14所示,该等离子体发生系统包括等离子体发生器10及与等离子体发生器10配合使用的充电座20。充电座20用于支撑等离子体发生器10以及为等离子体发生器10充电。

[0055]

当不需要使用等离子体发生器10时,可以将等离子体发生器10插接于充电座20内,使得等离子体发生器10能稳定放置于桌面等地方,防止等离子体发生器10从桌面等地方滚落,而且当等离子体发生器10需要充电时,与供电电源电连接的充电座20可以为等离子体发生器10充电。当需要使用等离子体发生器10时,将等离子体发生器10从充电座20上取下即可。

[0056]

在使用等离子体发生器10时,当等离子体发生器10靠近用户头皮时,等离子体发生器10可以电离用户头皮与等离子体发生器10之间的空气,产生等离子体。等离子体作用于用户头皮,可以改善头皮的健康状况。

[0057]

在本实施例中,如图1

‑

图4所示,等离子体发生器10包括壳体300、等离子体发生组件400以及第一电池500。等离子体发生组件400设于壳体300上。第一电池500设于壳体300内。

[0058]

壳体300上设有开关按键302a及第一充电触点302b。

[0059]

开关按键302a用于导通或断开等离子体发生组件400与第一电池500。当等离子体发生组件400与第一电池500导通时,等离子体发生器10可以工作,而当等离子体发生组件400与第一电池500断开时,等离子体发生器10不工作。

[0060]

第一充电触点302b与第一电池500电连接,当第一电池500通过第一充电触点302b与供电电源导通时,供电电源可以为第一电池500充电。

[0061]

在本实施例中,壳体300具有充电端302。开关按键302a及第一充电触点302b均位于充电端302。如此,当等离子体发生器10的壳体300的充电端302插入充电座20内时,充电

端302的第一充电触点302b与充电座20内的第二充电触点212电连接,此时,与供电电源电连接的充电座20可以为第一电池500充电。而由于开关按键302a及第一充电触点302b均位于充电端302,从而在等离子体发生器10充电时以及在不需要使用等离子体发生器10时,充电座20可以遮蔽开关按键302a,进而可以避免因误操作开关按键302a而导致等离子体发生器10开启,提高等离子体发生器10的安全性。例如,在充电时,若不小心触发开关按键302a而导致等离子体发生器10开启,此时,若等离子体发生器10靠近用户眼睛,眼睛与等离子体发生器10之间的空气被电离,产生等离子体会冲击眼睛,导致眼睛受伤。

[0062]

在本实施例中,开关按键302a及第一充电触点302b均位于充电端202的端面上。如此,更便于在充电时遮蔽开关按键302a。可以理解,在其他实施例中,开关按键302a与第一充电触点302b中的至少一者也可以为充电端202周向壁面上。

[0063]

在本实施例中,充电端302开设有避让孔3022。第一充电触点302b收容于避让孔3022内。如此,可以避免凸出的第一充电触点302b因刮碰而损坏。

[0064]

在本实施例中,壳体300包括相连的手柄部310及工作部320。第一电池500位于手柄部310内。等离子体发生组件400位于工作部320上。充电端302为手柄部310远离工作部320的一端。

[0065]

在本实施例中,手柄部310的横截面呈椭圆形。如此,更便于用户握持。在其他实施例中,手柄部310的横截面也可以呈圆形、方形等形状。

[0066]

在本实施例中,在手柄部310与工作部320的排布方向上,工作部320的宽度大于等于手柄部310的宽度。

[0067]

在本实施例中,如图4

‑

图9所示,等离子体发生组件400包括安装座410、工作电极420及隔离帽430。工作部320具有开口320a。安装座410封闭开口320a。安装座410开设有安装通孔410a。工作电极420具有插接部422和与插接部422连接的外凸部424。插接部422插接于安装通孔410a内。插接部422远离外凸部424的一端用于与电源电连接。在本实施例中,电源为第一电池500。可以理解,在其他实施例中,当第一电池500省略时,可以采用接市电的方式为工作电极420供电,此时,电源为市电。外凸部424位于安装通孔410a外。隔离帽430具有开口端432,隔离帽430通过开口端432套设于外凸部424外。

[0068]

通过设置开口320a,非常便于安装座410组装于工作部320上,并便于工作电极420的插接部422与电源电连接。通过设置安装通孔410a,非常便于工作电极420的插接部422组装于安装座410上。工作电极420的外凸部424位于安装通孔410a外,便于工作电极420的外凸部424凸出至安装座410外,从而更便于工作电极420靠近用户头皮等部位,例如,更便于隔离帽430与工作电极420的外凸部424构成用于梳头发的梳齿。而隔离帽430可以隔离工作电极420的外凸部424,避免工作电极420工作时对用户头皮等部位造成损伤。

[0069]

在本实施例中,安装座410与工作部320可拆卸连接。如此,非常便于拆装。具体地,在本实施例中,安装座410与工作部320通过卡扣扣接。

[0070]

为了进一步提高工作电极420的隔离效果,在本实施例中,如图4

‑

图11所示,安装座410为隔离座410。隔离座410还开设有环绕安装通孔410a一周的安装槽410b。外凸部424和安装槽410b位于隔离座410的同一侧。隔离帽430通过开口端432套设于外凸部424外,且开口端432插接于安装槽410b内。由于隔离帽430通过开口端432套设于外凸部424外,工作电极420工作时,工作电极420放出的电离能存在通过开口端432外漏的风险。而通过设置安

装槽410b,开口端432插接于安装槽410b内,从而相对于在开口端432处形成内外两层隔离层,进而可以有效避免工作电极420放出的电离能通过开口端432外漏,进一步提高工作电极420的隔离效果,使得等离子体发生器10具有更高的安全性。

[0071]

在一些实施例中,如图12所示,开口端432的端面与隔离座410抵触。在一些实施例中,开口端432与隔离座410通过环绕开口端432一周的胶水432a密封固定。在一些实施例中,开口端432的端面与隔离座410抵触,且开口端432与隔离座410通过环绕开口端432一周的胶水432a密封固定。如此,也能在一定程度上避免工作电极420放出的电离能通过开口端432外漏,进一步提高工作电极420的隔离效果,使得等离子体发生器10具有更高的安全性。

[0072]

在本实施例中,如图4

‑

图9所示,隔离座410包括安装板412和隔离凸起414。安装板412封闭开口320a。隔离凸起414凸设于安装板412远离开口320a的一侧外。安装通孔410a贯穿安装板412和隔离凸起414。安装槽410b位于隔离凸起414远离安装板412的一端。通过设置隔离凸起414,如此,更便于工作电极420的外凸部424凸出至隔离座410外,从而更便于工作电极420靠近用户头皮等部位,例如,更便于隔离帽430与工作电极420的外凸部424构成用于梳头发的梳齿。

[0073]

在本实施例中,安装板412的材质和隔离凸起414的材质相同。也即安装板412为隔离板。如此,更利于隔离工作电极420。可以理解,在其他实施例中,安装板412的材质也可以与隔离凸起414的材质不相同。

[0074]

在本实施例中,隔离座410的材质为聚碳酸酯。既具有隔离效果,还具有透光性较好的特点。

[0075]

在本实施例中,安装板412与隔离凸起414一体成型。如此,便于制作。

[0076]

在本实施例中,隔离凸起414具有内隔离管4142。安装通孔410a包括内隔离管4142的中空腔。安装槽410b环绕内隔离管4142。内隔离管4142靠近外凸部424的一端伸出至安装槽410b外。如此,更便于工作电极420的外凸部424凸出至隔离座410外,从而更便于工作电极420靠近用户头皮等部位,例如,更便于隔离帽430与工作电极420的外凸部424构成用于梳头发的梳齿。且在确保工作电极420具有较好的隔离效果的同时,还可以使得隔离凸起414的质量及体积较小,更利于获得重量及体积较小的等离子体发生器10。

[0077]

在一些实施例中,如图11所示,隔离座410具有内隔离管4142。内隔离管4142具有安装通孔410a。安装槽410b环绕内隔离管4142。其中,内隔离管4142靠近外凸部424的一端伸出至安装槽410b外。如此,也能更便于工作电极420的外凸部424凸出至隔离座410外,从而更便于工作电极420靠近用户头皮等部位,例如,更便于隔离帽430与工作电极420的外凸部424构成用于梳头发的梳齿。

[0078]

在本实施例中,如图4

‑

图9所示,在安装板412至隔离凸起414的排布方向上,隔离凸起414的外径逐渐减小。如此,在避免工作电极420放出的电离能通过开口端432外漏,进一步提高工作电极420的隔离效果,使得等离子体发生器10具有更高的安全性的同时,还可以使得隔离凸起414的质量及体积较小,更利于获得重量及体积较小的等离子体发生器10。

[0079]

在本实施例中,安装通孔410a具有相连通的插接段410c及过渡段410d,过渡段410d的内径大于插接段410c的内径,过渡段410d相对于插接段410c更靠近安装板412。插接部422靠近外凸部424的一端插接于插接段410c内。如此,不仅便于工作电极420插接于安装通孔410a内,而且还便于工作电极420于过渡段410d所在的一侧与电源电连接。

[0080]

在本实施例中,插接部422与插接段410c间隙配合。在制作等离子体发生器10时,工作电极420插接于安装通孔410a内后,可以在工作电极420与安装通孔410a的内壁之间点胶,以牢固固定工作电极420。

[0081]

在本实施例中,外凸部424的外径大于插接部422的外径。如此,便于外凸部424位于安装通孔410a外,从而便于工作电极420与安装通孔410a定位组装。

[0082]

在本实施例中,隔离帽430与外凸部424间隙配合。如此,非常便于外凸部424插接于隔离帽430内。在制作等离子体发生器10时,工作电极420插接于隔离帽430内后,可以在工作电极420与隔离帽430的内壁之间点胶,以牢固固定工作电极420。

[0083]

在本实施例中,隔离帽430的开口端432与安装槽410b的内周壁间隙配合。如此,非常便于开口端432插接于安装槽410b内。在制作等离子体发生器10时,开口端432插接于安装槽410b内后,可以在开口端432与安装槽410b的内周壁之间点胶,以牢固固定隔离帽430。

[0084]

在本实施例中,开口端432的端面与安装槽410b的槽底接触(包括抵触)。如此,能更好的隔离工作电极420放出的电离能。

[0085]

在本实施例中,外凸部424的直径为2.8mm

‑

3.6mm。如此,非常便于工作电极420的外凸部424电离放电。其中,外凸部424的直径可以为2.9mm、3.0mm、3.1mm、3.2mm、3.3mm、3.4mm或3.5mm。

[0086]

在本实施例中,隔离帽430的外直径为4.0mm

‑

5.0mm,隔离帽430的壁厚为0.3mm

‑

1.5mm。如此,如此,非常便于工作电极420的外凸部424隔离放电。其中,隔离帽430的外直径可以为4.1mm、4.2mm、4.3mm、4.4mm、4.5mm、4.6mm、4.7mm、4.8mm或4.9mm。隔离帽430的壁厚可以为0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm或1.4mm。

[0087]

具体地,在本实施例中,外凸部424的直径为3.2mm,隔离帽430的外直径为4.5mm,隔离帽430的壁厚为0.6mm。

[0088]

在本实施例中,隔离帽430远离开口端432的一端为偏平端434。如此,可以使得隔离帽430远离开口端432的一端具有相对较大的电离端面,从而更利于电离隔离帽430远离开口端432的一端与用户头皮之间的空气。

[0089]

在一些实施例中,如图13及图14所示,隔离帽430远离开口端432的一端为圆头端436。在一些实施例中,圆头端436的端面包括外凸的圆弧工作面4362。在一些实施例中,圆头端436的端面包括内凹的圆弧工作面。外凸的圆弧工作面436可以避免圆头端436的端面刮伤用户头皮。而用户的头皮大致呈弧形,内凹的圆弧工作面可以使得圆头端436的端面与用户的头皮的形状大致相同,从而圆头端436的端面与用户的头皮之间的距离,可以处处大致相同,能够更均匀的电离圆头端436的端面与用户头皮之间的空气。

[0090]

在本实施例中,隔离帽430的材质为绝缘材质。具体地,在本实施例中,隔离帽430的材质为陶瓷。更具体地,在本实施例中,隔离帽430的材质为氧化锆或氧化铝。在其他实施例中,隔离帽430的材质也可以为特氟龙。

[0091]

在本实施例中,如图4

‑

图9所示,安装通孔410a、安装槽410b、工作电极420及隔离帽430均为多个,并一一对应设置。也即多个隔离凸起414、工作电极420及隔离帽430均为多个,并一一对应设置。如此,可以使得等离子体发生器10具有较大的电离面积。

[0092]

在本实施例中,多个隔离帽430相互间隔设置。多个隔离凸起414相互间隔设置。

[0093]

在本实施例中,隔离座410包括相连的安装部416及透光部418。安装通孔410a及安

装槽410b位于安装部416上。在本实施例中,安装板412包括安装部416,透光部418包括隔离凸起414及与隔离凸起414对应的部分安装板412。

[0094]

等离子体发生器10还包括位于壳体300内的光治疗组件600。光治疗组件600包括第一光源610。在本实施例中,第一光源610为激光光源。第一光源610位于隔离座410远离隔离帽430的一侧,并与透光部416对应设置。如此,第一光源610发出的光可以经透光部416照射用户头皮,对用户头皮进行照射,以刺激细胞、活化毛根细胞、促进血液循环,进而促使头发生长,防止脱发、秃发。

[0095]

在本实施例中,第一光源610为多个,多个第一光源610分布于多个隔离帽430的间隙处,同时分布于多个隔离凸起414的间隙处。如此,可以减小隔离帽430及隔离凸起414对第一光源610的遮挡。

[0096]

在本实施例中,透光部418对应第一光源610的位置开设有避位槽4182。如此,不仅可以避让凸出的第一光源610,而且更利于第一光源610的光线透出隔离座410。

[0097]

在本实施例中,等离子体发生器10还包括位于壳体300内的振动按摩组件700。振动按摩组件700用于驱动隔离座410振动。如此,当工作电极420不工作时,可以使得隔离帽430与用户头皮接触,同时开启振动按摩组件700,使得隔离座410振动,从而实现对用户头皮的振动按摩。

[0098]

在本实施例中,振动按摩组件700、第一光源610与工作电极420均和第一电池500电连接,第一电池500为振动按摩组件700、第一光源610与工作电极420供电。

[0099]

在本实施例中,等离子体发生器10还包括位于壳体300内的变压器800及电路板900。变压器800、振动按摩组件700及第一光源610通过电路板900与第一电池500电连接,变压器800通过电路板900与工作电极420的插接部422电连接。变压器800可以将第一电池500的电压提高,为工作电极420提供高电压,从而使得工作电极420在工作时,能电离用户头皮与隔离帽430之间的空气。

[0100]

在本实施例中,电路板900为两块,分别为第一电路板900a及第二电路板900b。隔离座410、第一电路板900a及第二电路板900b依次排布,第一电路板900a与第二电路板900b电连接。工作电极420及第一光源610分别与第一电路板900a电连接,第一电池500、振动按摩组件700及变压器800分别与第二电路板900b电连接。设置两块电路板900,更便于各元件与第一电池500电连接。

[0101]

在本实施例中,第一电路板900a自开口320a露出。第一电路板900a开设有与插接部422对应的插接孔910。插接部422插接于插接孔910上,从而实现工作电极420与第一电路板900a电连接。如此,非常便于工作电极420与第一电路板900a电连接。

[0102]

在本实施例中,壳体300包括第一壳体330及第二壳体340。第一壳体330与第二壳体340沿隔离座410、第一电路板900a及第二电路板900b排布方向排布,并可拆卸连接。第一壳体330与第二壳体340围合形成收容第一电池500、光治疗组件600、振动按摩组件700、变压器800及电路板900的腔体。开口320a位于第一壳体330上。

[0103]

在本实施例中,如图4

‑

图9所示,在壳体300的手柄部310上设置导电件350。导电件350与等离子体发生组件400电连接。具体地,在本实施中,导电件350与第一电池500的负极电连接。如此,等离子体发生组件400(工作电极420)靠近用户头皮,且等离子体发生组件400(工作电极420)工作时,等离子体发生组件400(工作电极420)电离用户头皮与等离子体

发生组件400(工作电极420和/或隔离帽430)之间的空气,产生等离子体,此时,用户触摸导电件350,则等离子体发生组件400(工作电极420和/或隔离帽430)、等离子体、人体、导电件350及等离子体发生组件400(工作电极420)之间形成回路,可以提高工作电极420输出的电离能的能量。

[0104]

在本实施例中,导电件350呈长条状。导电件350的长度方向与手柄部310的长度方向相同。如此,用户在握持手柄部310的不同位置时,也能触摸到导电件350,从而更方便用户使用。

[0105]

在本实施例中,导电件350为长条金属片,例如,金属铜片。

[0106]

在本实施例中,导电件350位于第一壳体330与第二壳体340的交界位置,也即位于第一壳体330与第二壳体340的连接位置。如此,便于导电件350与第一电池500电连接。

[0107]

在一些实施例中,导电件350为多个,多个导电件350相互导通。其中,至少一个导电件350与等离子体发生组件400电连接。设置多个导电件350,更便于用户接触导电件350。

[0108]

在一些实施例中,如图15及图16所示,导电件350包括绝缘设置的第一导电件350a及第二导电件350b,第一导电件350a与第二导电件350b能通过握持手柄部310的用户导通。

[0109]

等离子体发生器10还包括检测模块360。检测模块360用于检测第一导电件350a与第二导电件350b是否导通,当第一导电件350a与第二导电件350b导通时,等离子体发生组件400工作,当第一导电件350a与第二导电件350b不导通时,等离子体发生组件400不工作。也即在等离子体发生组件400工作之前,检测模块360先检测第一导电件350a与第二导电件350b是否被用户握持手柄部310导通,也即检测模块360先检测用户是否同时接触到第一导电件350a与第二导电件350b,用户同时接触到第一导电件350a与第二导电件350b后,等离子体发生组件400才工作。如此,可以避免等离子体发生组件400误工作,提升用户体验。

[0110]

下面详细介绍充电座20。

[0111]

在本实施例中,如图17

‑

图20所示,充电座20包括充电底座210及固定罩220。充电底座210具有第二充电触点212。固定罩220设于充电底座210上。固定罩220具有用于收容等离子体发生器10(待固定件)的充电端202的固定腔220a。当等离子体发生器10(待固定件)的充电端202收容于固定腔220a内时,充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件),等离子体发生器10(待固定件)的充电端202的第一充电触点302b与充电底座210的第二充电触点212抵触。如此,充电座20可以通过防止等离子体发生器10(待固定件)从桌面等地方滚落,有效保护等离子体发生器10(待固定件),而且与供电电源电连接的充电座20还可以为等离子体发生器10(待固定件)充电。

[0112]

在本实施例中,充电底座210上设置有外露的充电接口214,充电接口214与第二充电触点212电连接。充电接口214用于与供电电源电连接。在本实施例中,充电接口214为usb接口。

[0113]

在本实施例中,手柄部310的长度的1/4

‑

2/3倍能收容于充电座20内,也即充电座20的固定腔220a的深度大致为手柄部310的长度的1/4

‑

2/3倍。如此,便于充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件)。

[0114]

在本实施例中,在充电底座210至固定罩220的排布方向上,固定罩220的外径逐渐减小。如此,不仅便于充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件),而且便于用户识别充电座20的插入端,具有防呆的效果。

[0115]

在本实施例中,固定腔220a的形状与等离子体发生器10(待固定件)的充电端202的形状相同。如此,便于充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件)。在本实施例中,固定腔220a的形状与等离子体发生器10(待固定件)的充电端202的形状均为椭圆形、圆形或者方形。

[0116]

在本实施例中,固定罩220与充电底座210可拆卸连接。如此,非常便于拆装充电座20。

[0117]

在本实施例中,充电底座210具有卡口216,固定罩220具有卡块222,卡块222卡接于卡口216上,从而实现固定罩220与充电底座210可拆卸连接。可以理解,在其他实施例中,固定罩220与充电底座210还可以通过打螺钉的方式来实现可拆卸连接。

[0118]

在本实施例中,充电底座210具有内凹的避让槽218。避让槽218的形状与等离子体发生器10(待固定件)的充电端202的端面形状相同。如此,便于充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件)。

[0119]

在本实施例中,第二充电触点212位于避让槽218的槽底。如此,更便于第二充电触点212与等离子体发生器10(待固定件)的充电端202电连接。

[0120]

在一些实施例中,如图20所示,卡口216位于避让槽218的槽底。在一些实施例中,如图21所示,卡口216位于避让槽218的外周。

[0121]

在本实施例中,如图17

‑

图21所示,充电座20还包括第二光源230。第二光源230设于充电底座210上,并与充电接口214电连接。固定罩220能透光。第二光源230发出的光线能经固定罩220透出。从而当充电底座210通过充电接口214与供电电源电连接时,第二光源230被点亮,此时,充电座20还可以起到照明的作用,可以作为台灯。在一些实施例中,充电座20还包括第二电池,第二电池与第二光源230电连接,为第二光源230供电。从而当充电底座210与供电电源未电连接时,第二光源230可以被第二光源230点亮。

[0122]

在本实施例中,充电底座210包括底板210a、第三电路板210b及座体210c、座体210c设于底板210a上,第三电路板210b夹于座体210c与底板210a之间。第二充电触点212、第二光源230与充电接口214分别与第三电路板210b电连接。其中,固定罩220与座体210c可拆卸连接。避让槽218位于座体210c上。第二充电触点212与第二光源230均自座体210c靠近固定罩220的一侧露出。充电接口214自座体210c的周侧壁露出。

[0123]

在本实施例中,充电底座210还包括防滑圈210d。防滑圈210d设于底板210a远离座体210c的一侧。设置防滑圈210d可以使得充电底座210能稳定的立于桌面等地方。

[0124]

在一些实施例中,如图20所示,固定腔220a的腔壁为空心结构。如此,在满足充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件)的前提下,还可以降低充电座20的材料成本。

[0125]

在一些实施例中,如图21所示,固定腔220a的腔壁为实心结构。如此,可以使得充电座20稳定支撑等离子体发生器10(待固定件)。

[0126]

在本实施例中,还提供一种生发梳,该生发梳包括上述等离子体发生器10或者上述生发系统。此时,生发梳的每一梳齿包括一外凸部424及一隔离帽430。

[0127]

以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。