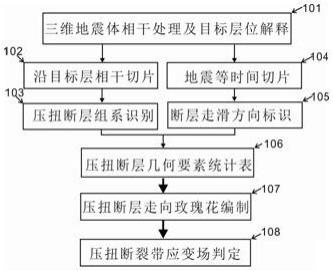

激光陀螺环形光路的多循环设计

[0001][0002]

本发明涉及一种激光陀螺环形腔的设计,尤其是一种多循环光路的环形腔。

[0003]

环形腔是激光陀螺的关键部件,它由多个反射镜组成,使光能在反射镜间形成几何形闭合光路。国防工业出版社于2008年9月出版的《惯性导航》,书号:isbn978-7-118-05713-3,一书中介绍了有源腔激光陀螺的结构和原理,其中,重点介绍了三角形和四边形环形腔激光陀螺。可以证明,当环形腔的形状和尺寸固定后,激光陀螺的精度与光在环形腔中运行的圈数成正比,其中,光在环形腔中运行每一圈的路径是不重合的,所以光在环形腔中运行的圈数越多陀螺精度越高。传统的激光陀螺中环形腔的光路仅为一条单循环闭合光路,因此传统的环形腔限制了激光陀螺的精度,也限制了激光陀螺的使用空间。

[0004]

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,在确定了环形腔的形状和尺寸的情况下,增加不重合光路在环形腔内的运行圈数,从而有效的提高激光陀螺的精度。

[0005]

为达到上述目的,本发明提供了一种有源腔多循环光路的环形腔设计。即利用环形腔的结构特性,以及和改变增加部分光学元件,尤其是利用平板光学器件,可将光路平行偏移并起到法布里-珀罗标准具选频的作用,消除环形腔中的单循环光路,建立多循环不重合光路。本发明的设计分为单数边环形腔和复数边环形腔。

[0006]

在单数边环形腔中,将反射镜分割为若干段,即反射区和非反射区相互间隔排列,可以建立与主光路平行的旁光路,使旁光路在环形腔中形成不重合的双循环闭合光路。

[0007]

在复数边环形腔中,设置一个光学平板装置,使其与环形光路的平面相垂直,并与光路形成一夹角,将环形腔中的一个反射镜设置为半透反射镜,并在其后一定距离设置一个反射镜。这样在环形腔中就可以形成多循环不重合的闭合光路。

[0008]

上述环形腔的光路设计有效的增加了光在环形腔中的运行路径,从理论上可以证明光在环形腔中的行程与陀螺精度成正比,所以环形腔中不重合循环光路每增加一圈激光陀螺的精度就提高一倍。

[0009]

下面结合附图对本发明作进一步的描述:

[0010]

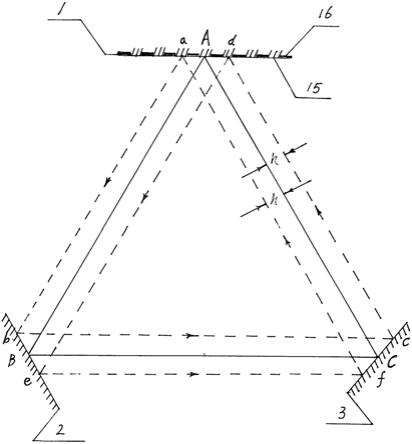

图1是本发明三角形环形腔示意图。

[0011]

图2是本发明的另一个三角形环形腔示意图。

[0012]

图3是本发明一种四边形环形腔示意图。

[0013]

图4是将图3中的半透反射镜5改进后的环形腔示意图。

[0014]

图5是将图4中的反射镜4取消后的环形腔示意图。

[0015]

图6是将图4中的反射镜4取消后的环形腔示意图。

[0016]

单数边环形腔以三角形为例,如图1所示,图1中由反射区15 和非反射区16相互间隔形成组合反射镜1,和反射镜2、3组成一个三角形环形腔。传统的三角形环形腔是利用了由abc组成的单循环主光路为工作光源,而本发明是利用了组合反射镜1上的分区反射,使环形腔能够建立起双循环旁光路为abcdef的工作光源。根据光的反射定律,可以证明任何两个距离为h(h为任意数)的平行光线,经过反射镜后,其反射光线仍然为两个相距为的h的平行光线。其中,非反射区16的范围大小决定了旁光路与主光路的距离h的大小,这样在三

角形环形腔中与主光路abc平行的任意旁路光线就形成如图 1中的abcdefa双循环闭合光路,而双循环闭合光路abcdef的长度是单循环闭合光路abc的两倍。根据光的可逆性原理,顺时针方向的光路也是如此。

[0017]

三角形环形腔的另一个示例如图2所示,图2中由反射镜11、 12、13组成一个三角形环形腔,在环形腔的光路上放置一个平光学平板装置10,使其与环形光路的平面相垂直并与环形光路形成一夹角,光线经过光学平板装置10的入射光和出射光相互平行。根据光的反射定律,可以证明光线在环形腔中形成了双循环闭合光路。

[0018]

以此类推,采用上述方法,所有单边数环形腔中都能形成双循环闭合光路。

[0019]

复数边环形腔以四边形为例,传统的四边形环形腔是由4个反射镜组成,这样的环形腔只能形成单循环闭合光路。本发明的设计如图 3所示,由半透反射镜5和反射镜6、7、8组成传统的环形腔,反射镜4置于半透反射镜5之后,反射镜4与半透反射镜5相互平行且间距可以调整,光学平板装置9与环形光路的平面相垂直并与环形光路形成一夹角,光线经过光学平板装置9的入射光和出射光相互平行。根据光线的反射定律,设光路从o为起点逆时针方向运行,光路透过半透反射镜5时经过i点,在经过反射镜6、7、8反射到j点,经过平板装置9到k点,光路从k点经过半透反射镜5和反射镜6、7、8 反射到l点,在经过平板装置9到m点,光路从m点经过半透反射镜5和反射镜6、7、8反射到n点,在经过平板装置9到p点,光路从p点到q点经过半反透镜5透射到起点o。在上述循环光路中,凡是经过半透反射镜5透射而没有进入循环光路的光线都可以忽略,这样在环形腔中就形成不重合的多循环闭合光路。根据光的可逆性原理,顺时针方向的光路也是如此。调整反射镜4与半透反射镜5的间距,调整平板装置9与环形光路的角度,改变平板装置9的厚度,都能改变闭合循环光路的循环次数。以此类推,采用上述方法,所有复数边环形腔都能形成多循环闭合光路。

[0020]

通过上述分析可以看出,在以反射镜4的o点为反射点的多循环光路中,在半透反射镜5中,只有在ig范围内的反射光线才能形成多循环闭合回路,而在ig范围外的反射光不能形成循环闭合回路。同时,在半透反射镜5的ig范围内的透射光也不能形成多循环闭合光路。

[0021]

为了减少环形光路的损耗,可以将半透反射镜5改进为混合镜片 14,如图4所示,混合镜片14在ig范围内的区域设置为全反射去,在ig范围外的区域设置为透射区。同时,根据激光的衍射理论,在 ig边沿的衍射光,有利于获得激光的单模振荡,也有利于调整激光的耦合输出。

[0022]

将图3、图4中的环形腔作另一种改进,如图5、图6所示,把图3、图4中的反射镜4取消,使光在环形腔中可形成多循环开放回路。

[0023]

以此类推将上述方法应用在所有复数边环形腔中,都能在环形腔中形成多循环回路。

[0024]

需要说明的是,在上述所有实施例中,任何一个反射镜都可以根据需要更换为半透反射镜,作为输出光信号的窗口,而不会影响激光陀螺的使用功能。

技术特征:

1.一种激光陀螺环形腔,它由多个反射镜组成,其特征是:在单数边环形腔中,利用组合反射镜,建立与主光路平行的旁光路,使旁光路在环形腔中形成不重合的双循环闭合光路。2.根据权利要求1,其特征是:在三角形环形腔中,利用由反射区(15)和非反射区(16)组成的组合反射镜(1),建立与主光路(abc)平行且相距为(h)的旁路双循环闭合光路(abcdefa),其中,非反射区(16)的范围大小决定了旁光路与主光路距离h的大小。3.一种激光陀螺环形腔,它由多个反射镜组成,其特征是:在几何多边形环形腔中,利用环形腔的结构特性和附加的光学元件,尤其是利用平板光学器件,可将光路平行偏移并起到法布里-珀罗标准具选频的作用,使环形腔中的光学路径形成多循环不重合回路。4.根据权利要求3,其特征是:在单边数环形腔中,在环形腔的光路上放置一个光学平板装置,使其与环形光路的平面相垂直并与环形光路形成一夹角,光线经过光学平板装置的入射光和出射光相互平行,使光线在环形腔中形成双循环闭合光路。5.根据权利要求4,由反射镜(11、12、13)组成的三角形环形腔,其特征是:在环形腔的光路上放置一个光学平板装置(10),使其与环形光路的平面相垂直并与环形光路形成一夹角,光线经过光学平板装置(10)的入射光和出射光相互平行,使光线在环形腔中形成双循环闭合光路。6.根据权利要求3,其特征是:在复数边环形腔中,设置一个光学平板装置,使其与环形光路的平面相垂直,并与光路形成一夹角:将环形腔中的一个反射镜设置为半透反射镜,并在其后一定距离设置一个反射镜,这样在环形腔中就可以形成多循环不重合的闭合光路。7.根据权利要求6,其特征是:在四边形环形腔中设置三个反射镜(6、7、8),和一个半透反射镜(5),反射镜(4)置于半透反射镜(5)之后,并与半透反射镜(5)相互平行且间距可以调整,光学平板装置(9)与环形光路的平面相垂直且与光路形成一夹角,光线经过光学平板装置(9)的入射光和出射光相互平行,使环形光路在环形腔中可以多次循环,最终形成多循环不重合的闭合光路。8.根据权利要求7,其特征是:将所述的半透反射镜(5)更改为混合镜片(14),其特点是在ig范围内的区域设置为全反射区,在ig范围外的区域设置为透射区。9.根据权利要求6、7和8,其特征是:在所述的环形腔中,取消反射镜(4),使光在环形腔中形成多循环开放回路。

技术总结

本发明公开了一种激光陀螺环形腔,它由多个反射镜组成,使光能在反射镜间形成几何环形闭合光路,利用环形腔的结构特性和附加的光学元件,可以使环形腔中的光学路径形成多循环不重合的闭合光路。其中,在三角形环形腔中,由组合反射镜(1)和反射镜(2、3)组成环形腔,利用由反射区(15)和非反射区(16)组成的组合反射镜(1)的分区反射,使环形腔能够建立与主光路(ABC)平行且相距为(h)的旁路双循环闭合光路(abcdefa),其中,非反射区的范围大小决定了旁光路与主光路距离h的大小。这样,增加了光在环形腔中的工作路径,从而提高了激光陀螺的精度。度。度。

技术研发人员:席崟

受保护的技术使用者:席崟

技术研发日:2020.06.15

技术公布日:2021/12/16

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。