1.本实用新型公开了一种支撑装置,尤其涉及一种用于承载显示器的可升降支撑装置。

背景技术:

2.美国专利us7,506,853公开了一种用于显示器的支撑装置,具有一承载件、一滑动模块、一直立柱、一基座及一储能元件,基座摆设于一工作面,直立柱设置于基座上,并具有至少一凸轮,滑动模块设于直立柱,承载件用于连接一显示器,通过滑动模块,显示器连同该承载件可相对于该直立柱上下移动,当显示器上下移动时,带动储能元件沿着凸轮的曲面滑动而产生弹性变化,使其在不同位置对显示器产生不同大小的支撑力。更明确而言,当储能元件沿凸轮曲面运动时,会改变储能元件与凸轮之间的作用力,凸轮将储能元件的作用力转化为对应于显示器的支撑力。因此,单一支撑装置可以适用于多种不同尺寸及重量的显示器,该支撑装置改为挂载不同尺寸的显示器时,不需要调整或更换储能元件。

3.然而,现有支撑装置有凸轮曲面的设计精度需求较高、储能元件寿命短等缺点。因此本实用新型提供了另一种支撑装置,利用具有双臂的储能装置在二个相互不平行滑动斜面之间的上下作动的行程,使其在对显示器的支撑力能实质上维持稳定。

技术实现要素:

4.本实用新型的一主要目的在于提供一种可升降支撑装置,利用具有双臂的储能装置在二个相互不平行滑动斜面之间的上下作动的行程,使其在对显示器的支撑力能实质上维持稳定,使用者操作显示器上下移动至所需位置后能够随停于该位置。

5.本实用新型的可升降支撑装置所使用的储能装置,具有零件少、作动原理简单、支撑力稳定、储能元件寿命长等优点。

6.为达上述目的,本实用新型提供一种可升降支撑装置,用于承载一显示器,该可升降支撑装置包括一直立柱、一储能元件以及一承载模块。该直立柱于一第一轴上延伸,该直立柱包含一容置空间以及相互不平行的一第一滑动面及一第二滑动面,该容置空间介于该第一滑动面及该第二滑动面之间,在该第一轴上定义一最高位置及一最低位置。该储能元件可移动地设置于该容置空间中且抵靠于该第一滑动面与该第二滑动面上,该储能元件包含一连接段以及自该连接段延伸的一第一臂及一第二臂,其中,该第一臂及该第二臂抵靠于该第二滑动面,该第一臂自该第二滑动面受一第一抗力,该第二臂自该第二滑动面受一第二抗力,该连接段抵靠于该第一滑动面,该连接段自该第一滑动面受一第三抗力。该承载模块连接该显示器及该储能元件,该承载模块可沿该第一轴相对该直立柱升降移动。其中,该第一臂与该第二臂之间形成一夹角,当该储能元件自该最高位置移动至该最低位置,该储能元件的该第一臂及该第二臂间的该夹角持续变大,该第一抗力、该第二抗力及该第三抗力持续增加,相反地,当该储能元件自该最低位置移动至该最高位置,该储能元件的该第一臂及该第二臂间的该夹角持续变小,该第一抗力、该第二抗力及该第三抗力持续减少,使

得该储能元件在该最高位置及该最低位置之间,沿该第一轴的一有效总抗力实质上维持不变,因此,在施加一外力时,该储能元件、该承载模块及该显示器能连动,当该外力移除,该储能元件、该承载模块及该显示器恒保持于一静态平衡状态,使该显示器随停于该最高位置与该最低位置之间的任一位置。

7.该有效总抗力至少包含该第一有效抗力、该第二有效抗力及该第三有效抗力的总合。

8.该第二滑动面平行该第一轴,该第一滑动面与该第二滑动面在与该第一轴垂直的一第二轴上有一间距,该间距自该最高位置至该最低位置持续变小。

9.该第一臂及该第二臂投影于该第一轴上的一长度,自该最高位置至该最低位置持续变大。

10.该第一臂包含一第一臂体及一第一随动件,该第一随动件设置于该第一臂体上,该第二臂包含一第二臂体及一第二随动件,该第二随动件设置于该第二臂体上,该连接段包含一本体及至少一第三随动件,所述第三随动件邻设于该本体,该第一随动件及该第二随动件与该第二滑动面接触,所述第三随动件与该第一滑动面接触。

11.该直立柱还包含沿该第一轴设置的一滑轨模块,该承载模块连接于该滑轨模块并可相对于该直立柱移动,该承载模块移动时该第一臂及该第二臂沿该第二滑动面滑动,该连接段沿该第一滑动面滑动。

12.该储能元件还包含一轴杆,穿设该连接段及该承载模块,使该储能元件与该承载模块能相对该直立柱同步升降移动。

13.该承载模块具有平行该第二轴的一滑槽,供该轴杆穿设,当该储能元件及该承载模块相对该直立柱升降移动,该轴杆在该滑槽中移动。

14.所述第三随动件套设于该轴杆上。该第一臂体、该第二臂体及该本体一体成形为一扭簧,该本体包含一卷绕部,该轴杆穿设于该卷绕部中。

15.该承载模块还包含一摩擦件,邻设于该直立柱,该摩擦件对该直立柱提供一正向力,当该承载模块移动时,该摩擦件与该直立柱的间产生一动摩擦力。

16.该摩擦件包含一摩擦块及一螺丝,该螺丝抵顶于该摩擦块使该摩擦块紧贴于该直立柱上,通过调整该螺丝抵顶于该摩擦块的程度以调整该正向力。

附图说明

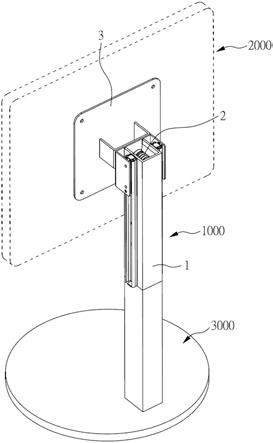

17.图1为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置连接一显示器及一基座的立体图;

18.图2为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置连接基座的立体图;

19.图3为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置的结构示意图;

20.图4为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置的局部结构示意图;

21.图5为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置的局部示意图;

22.图6为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置的局部俯视图;

23.图7为本实用新型第一实施例提供的可升降支撑装置的作动原理示意图;

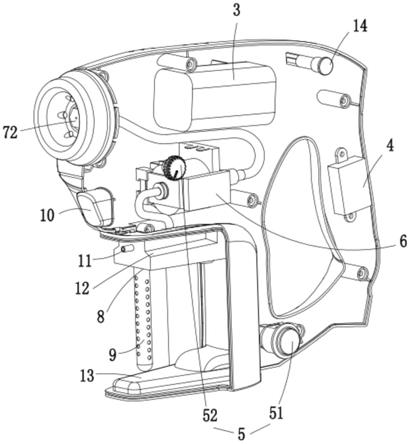

24.图8为本实用新型第二实施例提供的可升降支撑装置后侧视角的局部立体图;以及

25.图9为本实用新型第二实施例提供的可升降支撑装置的侧视剖面图。

26.附图标记说明:

27.1000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

可升降支撑装置

28.2000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

显示器

29.3000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

基座

[0030]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

直立柱

[0031]

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一滑动面

[0032]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二滑动面

[0033]

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

容置空间

[0034]

14

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

滑轨模块

[0035]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

储能元件

[0036]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一臂

[0037]

211

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一臂体

[0038]

212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一随动件

[0039]

22

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二臂

[0040]

221

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二臂体

[0041]

222

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二随动件

[0042]

23

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

连接段

[0043]

231

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

本体

[0044]

2311

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

卷绕部

[0045]

232

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三随动件

[0046]

24

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

轴杆

[0047]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

承载模块

[0048]

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

滑槽

[0049]

32

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

载板

[0050]

33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

摩擦件

[0051]

331

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

摩擦块

[0052]

332

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

螺丝

[0053]

d、d

’ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

长度

[0054]

f1、f1

’ꢀꢀꢀꢀ

第一抗力

[0055]

f2、f2

’ꢀꢀꢀꢀ

第二抗力

[0056]

f3、f3

’ꢀꢀꢀꢀ

第三抗力

[0057]

fx

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

有效总抗力

[0058]

g

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

间距

[0059]

x

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一轴

[0060]

y

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二轴

[0061]

θ、θ

’ꢀꢀꢀꢀ

夹角

[0062]

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

斜角

具体实施方式

[0063]

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本实用新型作进一步的详细说明。

[0064]

如图1和图2所示,所示为本实用新型第一实施例的可升降支撑装置1000连接一显示器2000及一基座3000。本实用新型的可升降支撑装置1000用于承载显示器2000,然而,本实用新型的可升降支撑装置1000不一定要连接基座3000使用,于其他实施例中,可以固设于墙面或桌面上,或连接于其他装置,在此不加以限制。

[0065]

如图3至图6所示,可升降支撑装置1000包括一直立柱1、一储能元件2以及一承载模块3。直立柱1于一第一轴x上延伸,并包含一第一滑动面11、一第二滑动面12、一容置空间13及一滑轨模块14。第一滑动面11与第二滑动面12相互不平行,于本实施例中,第二滑动面12平行第一轴x(即沿垂直方向),第一滑动面11则为斜面。容置空间13介于第一滑动面11及第二滑动面12之间,在第一轴x上定义一最高位置及一最低位置,图5所绘示的储能元件2即是位于最高位置的状态。另外,第一滑动面11与第二滑动面12在与第一轴x垂直的一第二轴y上有一间距g,间距g自最高位置至最低位置持续变小。此外,滑轨模块14沿第一轴x设置。

[0066]

本实用新型的可升降支撑装置1000的技术核心之一在于,储能元件2配合第一滑动面11与第二滑动面12的作动,可达到在第一轴x上维持实质上稳定的承载力,以下进一步说明储能元件2的细部结构。

[0067]

储能元件2可移动地设置于容置空间13中且抵靠于第一滑动面11与第二滑动面12上,以提供与重力方向相反的抗力。储能元件2包含一第一臂21、一第二臂22、一连接段23及一轴杆24。第一臂21及第二臂22自连接段23延伸,且都抵靠于第二滑动面12。第一臂21包含一第一臂体211及一第一随动件212,第一随动件212设置于第一臂体211上。第二臂22包含一第二臂体221及一第二随动件222,第二随动件222设置于第二臂体221上。连接段23包含一本体231及至少一第三随动件232,所述第三随动件232邻设于本体231并套设于轴杆24上,本体231包含一卷绕部2311,供轴杆24穿设。第一臂体211、第二臂体221及本体231一体成形为一扭簧。第一随动件212及第二随动件222与第二滑动面12接触,所述第三随动件232与第一滑动面11接触,第一随动件212及第二随动件222可以是分别枢设于第一臂体211及第二臂体221上的轴承,因此第一随动件212及第二随动件222可分别沿第一滑动面11及第二滑动面12滚动,但不以此为限。储能元件2通过轴杆24与承载模块3连动,轴杆24同时穿设于连接段23及承载模块3,使储能元件2与承载模块3能相对直立柱1同步升降移动,详细而言,轴杆24穿设于本体231的卷绕部2311之中。

[0068]

承载模块3连接显示器2000及储能元件2,承载模块3可沿第一轴x相对直立柱1升降移动。承载模块3连接于滑轨模块14,并因此可相对于直立柱1移动,承载模块3移动时第一臂21及第二臂22沿第二滑动面12滑动,连接段23沿第一滑动面11滑动。承载模块3具有一滑槽31及一载板32,滑槽31平行第二轴y,用于供轴杆24穿设,当储能元件2及承载模块3相对直立柱1沿第一轴x升降移动,轴杆24也会同时于滑槽31中沿第二轴y移动。载板32用于承载显示器2000。

[0069]

为了简洁说明有关储能元件2的作动原理,请参阅图7,所示为储能元件2位于最高位置及最低位置的状态。其中,第一臂21自第二滑动面12受一第一抗力f1,第二臂22自第二滑动面12受一第二抗力f2。连接段23抵靠于第一滑动面11,连接段23自第一滑动面11受一

第三抗力f3,第一臂21与第二臂22之间形成一夹角0,第一滑动面11与第一轴x之间形成一斜角φ。

[0070]

当储能元件2自最高位置移动至最低位置,储能元件2被压缩,使得第一臂21及第二臂22间的夹角θ持续变大,而第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3持续增加,相反地,当储能元件2自最低位置移动至最高位置,储能元件2倾向于回复自然状态,使得第一臂21及第二臂22间的夹角θ持续变小,而第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3持续减少。整体而言,在最高位置及最低位置之间,通过上述各抗力的大小及方向随着储能元件2沿第一轴x移动改变,最终使得沿第一轴x的一有效总抗力fx实质上维持不变,有效总抗力fx用于承载显示器2000、承载模块3及储能元件2本身的重量。

[0071]

以下说明储能元件2在不同位置时,第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3的变化。如图7所示,随着储能元件2由最高位置移动到最低位置的过程,夹角θ逐渐变大,储能元件2的弹性储存能逐渐增加,第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3的大小也随之增大;相反地,当储能元件2自最低位置往最高位置移动,第一臂21及第二臂22之间的夹角θ会逐渐变小,储能元件2的储存能减少,而第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3也持续变小。

[0072]

此外,储能元件2自最高位置移动到最低位置的过程中,因自身夹角θ产生变化,第一臂21或第二臂22在于第一轴x上的投影长度,也将会持续变大。第一臂21投影于第一轴x上的一长度d为第一臂21的长度乘以sin(θ/2),其中夹角θ介于0度与180度之间,(θ/2)介于0度与90度之间,由于储能元件2自最高位置至最低位置(θ/2)逐渐变大,第一臂21投影于第一轴x上的长度自最高位置的长度d持续变大至最低位置的长度d’。同理,第二臂22投影于第一轴x上的长度为第二臂22的长度乘以sin(θ/2),由于储能元件2自最高位置至最低位置(θ/2)逐渐变大,第二臂22投影于第一轴x上的长度自最高位置至最低位置持续变大。

[0073]

需说明的是,本实施例中所指的有效总抗力fx,为一沿第一轴x朝向上的抗力,其至少包含了第一抗力f1、第二抗力f2及第三抗力f3的总合。而除了前述的抗力之外,各元件间均会有些许的摩擦力,举例来说,第一随动件212与第二滑动面12接触处、第二随动件222与第二滑动面12接触处、以及第三随动件232与第一滑动面11接触处等等,均有摩擦力存在,且随着储能元件2在最高位置及最低位置之间的滑动或静止,摩擦力的方向及大小会对应变化。前述的抗力再加上摩擦力的调节后,储能元件2在最高位置及最低位置之间的任意位置上,所提供的有效总抗力fx实质上是维持不变的,使得有效总抗力fx恰可用来承载显示器2000、承载模块3及储能元件2本身的重量。此外,所述各抗力在第二轴y上则会达到平衡,也就是说,第一抗力f1及第二抗力f2在第二轴y上的分力总和朝向第一滑动面11,实质上会与第三抗力f3在第二轴y上朝向第二滑动面12的分力大小约略相等且方向相反。

[0074]

因此,在挂载显示器2000后,会在最高位置与最低位置间的任意位置达到静力平衡,也就是说,有效总抗力fx的大小会与显示器2000、储能元件2及承载模块3的重力总和相等,使得可升降支撑装置1000能稳定支撑显示器2000。

[0075]

而当施加一外力,储能元件2、承载模块3及显示器2000能连动而沿第一轴x上下移动,当外力移除,储能元件2、承载模块3及显示器2000恒保持于一静态平衡状态,并使显示器2000随停于最高位置与最低位置之间的任一位置。

[0076]

图8及图9所示为本实用新型可升降支撑装置1000的第二实施例,本实施例中承载模块3更具有一摩擦件33,摩擦件33邻设于直立柱1,并对直立柱1提供一正向力。摩擦件33

包含一摩擦块331及一螺丝332,螺丝332抵顶于摩擦块331使摩擦块331紧贴于直立柱1上,通过调整螺丝332抵顶于摩擦块331的程度,来调整摩擦件33的正向力。当承载模块3移动时,摩擦件33与直立柱1之间产生一动摩擦力,当承载模块3静止时,摩擦件33与直立柱1之间可产生一静摩擦力,使承载模块3及储能元件2于最高位置及最低位置间滑动或停止于任一位置时可以更加稳定。使用者可通过旋入或旋出螺丝332来调整螺丝332抵顶于摩擦块331的程度,以增加或减少摩擦件33的正向力,并因此改变随停时可以产生的最大静摩擦力及滑动时的动摩擦力。需说明的是,在本实施例中,有效总抗力fx实质上也包含摩擦件33与直立柱1之间静摩擦力。

[0077]

综上所述,本实用新型的可升降支撑装置,通过具有双臂的储能元件在二个相互不平行滑动面之间的上下作动时,在第一轴上的有效总抗力能保持稳定,对承载模块及显示器提供支撑力,使显示器在最高位置及最低位置间无施加外力时可以达到随停效果。而本实用新型的可升降支撑装置所使用的储能元件,相较于现有技术更具有零件设计精度要求较低、作动原理简单、支撑力稳定、储能元件寿命长等优点。

[0078]

以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。