:

1.本实用新型涉及风电场低压穿越领域,尤其涉及一种灭磁与新型故障限流器协同控制的低压穿越控制系统。

背景技术:

2.随着科学技术的进步和经济的不断发展,我国正在大力发展新能源,以减少对现有能源的消耗。在新能源中风力发电具有节约能源、清洁环保、开发潜力巨大等突出优势在国内外获得快速发展,成为各个国家科研人员的研究热点。

3.风电技术的进步,使风电占供电比重不断加大,风电的故障率也受到研究人员的重视。我国的风电场处在比较偏僻的地方,因此风电场接入电网远离负荷中心。这种情况下的输电系统比较薄弱,并不稳定。当电网电压出现波动时,机组是否持续并网对电力系统稳定性有很重要的影响。当电网出现故障时,引起电压跌落,可能会造成机组的大规模脱网,对电网产生再次冲击,甚至使系统崩溃。所以,提高机组的低压穿越能力对电力系统的安全运行十分重要。风力系统中常用双馈型风力发电机,对于双馈型风力发电机而言,由于其定、转子直接挂网,不能有效隔离与电网间的联系,风电机组对电网故障非常敏感,在故障情况下,由于转子侧变换器和定子侧变换器的容量较小,使得风电机组的低压穿越能力较弱。随着风力发电装置占电网比例与来越大,风力资源的时变性以及电力系统故障电网电压跌落都会对风力发电系统产生影响,使得转子侧过电流,严重时将会导致大规模风电装置从电网中解列。为解决电力系统故障电网电压严重跌落将引起双馈感应发电机定子磁链振荡并出现直流甚至负序分量,在高速旋转的转子侧感生磁动势,进而引起转子侧变换器过电流,严重时将会损坏电力电子器件的问题。因此必须对双馈风电场加装低电压故障穿越控制措施。

技术实现要素:

4.本实用新型克服了上述现有的技术不足,提出了一种灭磁与新型故障限流器协同控制的低压穿越控制系统,运用灭磁理论与新型故障限流器相结合,既解决了电网故障时双馈风力发电系统的低压穿越问题,降低了压降,并将故障电流限制在接近故障前的状态,减小了运行期间的失真,也增强了风机系统的鲁棒性,降低了故障期间转换器的不可控制性。

5.为实现上述的目的,本实用新型通过以下的技术方案实现:

6.一种基于新型故障限流器的低压穿越控制系统,其特征在于,包括三相电网、网侧变压器、转子侧变换器、网侧变换器、双馈感应电机、直流电容、新型故障限流器和主控制模块;所述三相电网分别与网侧变压器、电压检测模块、电流检测模块和双馈感应电机连接,所述的直流电压检测模块和直流电容连接,所述检测模块的输出端与主控制模块相连接,所述主控制模块的输出端分别与转子侧变换器通过直流电容与网侧变换器连接,所述转子侧变换器分别与双馈感应电机、直流电容连接,所述直流电容依次连接网侧变换器和网侧

变压器,所述新型故障限流器串联在电网公共连接点。

7.作为优选,所述检测模块包括三相电压检测模块、三相电流检测模块、直流电压检测模块;所述三相电压检测模块的两端和三相电流检测模块的两端分别与三相电网和主控制模块相连接,所述直流电压检测模块分别与直流电容和主控制模块相连接。

8.作为优选,所述电压检测模块、电流检测模块、电压检测模块均采用霍尔传感器。

9.作为优选,所述结构还包括第一驱动电路和第二驱动电路;所述第一驱动电路的输入端与主控制模块连接,所述第一驱动电路的输出端与转子侧变换器连接;所述第二驱动电路的输入端与主控制模块相连接,所述第二驱动电路的输出端与网侧变换器连接。

10.作为优选,所述新型限流器结构包括电阻(r

pr

)、电感(l

pr

)和电容(c

pr

)三条分流路径,并与桥接部分电路结合在一起。桥接部分有四个二极管(d1‑

d4)。同样,在串联中,直流电抗器和igbt开关(t)与包括自由二极管(d5)并联连接。直流电抗器由电阻(r

dc

)和电感(l

dc

)组成。

11.作为优选,所述转子侧变换器和网侧变换器的igbt开关管均选用型号为cm200dy

‑

34a的igbt;所述三相电压检测模块、直流电压检测模块、均采用宇波模块chv

‑

25p霍尔电压传感器,所述三相电流检测模块3和补偿电流检测模块采用宇波模块chb

‑

25np霍尔电流传感器;所述主控制模块包括dsp,所述dsp型号为ti公司生产的tms320f28335;所述第一驱动电路和第二驱动电路采用ir公司生产的ir2110驱动器。

12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

13.本实用新型提供了一种基于新型故障限流器的低压穿越控制系统,灭磁与新型故障限流器协同控制方法;灭磁与新型故障限流器的协同控制方式保证了在故障下转子侧变换器的安全性,也使得在故障限流器投入使用时,转子侧变换器的不可控时间减少。

14.本实用新型采用灭磁控制方法通过灭磁处理了定子磁链的衰减速度,保证了转子侧的安全运行,解决了在轻度故障下的转子侧过电流过电压问题,同时还保证了双馈感应电机的可控性。

15.本实用新型采用新型故障限流器,运用灭磁理论与新型故障限流器相结合,既解决了电网故障时双馈风力发电系统的低压穿越问题,降低了压降,并将故障电流限制在接近故障前的状态,减小了运行期间的失真,也增强了风机系统的鲁棒性,降低了故障期间转换器的不可控制性。

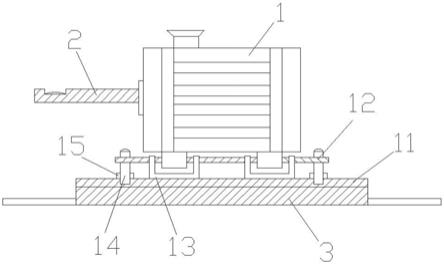

附图说明:

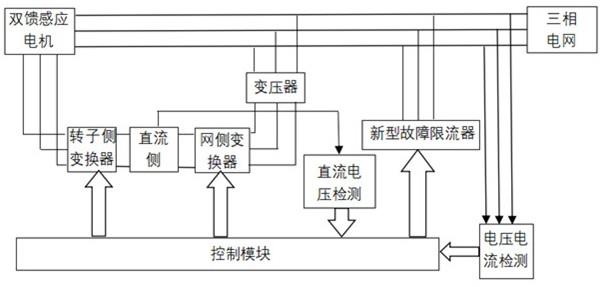

16.附图1是本实用新型的结构示意图。

17.附图2是本实用新型的系统控制图。

18.附图3是本实用新型提出的新型故障限流器结构图。

具体实施方式:

19.下面结合附图2对本实用新型作进一步的详细说明:

20.具体实施方式一

21.一种基于新型故障限流器的低压穿越控制系统,如图所示,包括三相电网1、直流电容4、网侧变换器5、转子侧变换器6、新型故障限流器7、双馈感应电机8、网侧变压器9、主

控制模块13;所述三相电网1分别与网侧变压器9、双馈感应电机8和检测模块连接,所述直流电容4与检测模块连接,所述主控制模块13的输出端分别与转子侧变换器6、网侧变换器5和新型故障限流器7连接,所述直流电容4依次连接网侧变换器5和网侧变压器9。

22.具体地,如图2所示,所述检测模块包括三相电压检测模块2、三相电流检测模块3、直流电压检测模块12;所述电压检测模块2的两端和电流检测模块3的两端均分别与三相电网1、主控制模块13连接,所述直流电压检测模块2的两端分别与直流电容4、主控制模块13连接。

23.具体地,如图2所示,所述三相电压检测模块2、三相电流检测模块3、直流电压检测模块12均采用霍尔传感器。

24.具体地,如图2所示,还包括第一驱动电路11和第二驱动电路10;所述第一驱动电路11的输入端与主控制模块13连接,所述第一驱动电路11的输出端与转子侧变换器6连接,所述第二驱动电路10的输入端与主控制模块13连接,所述第二驱动电路10的输出端与网侧变换器5连接。

25.具体地,所述新型故障限流器7结构包括电阻(r

pr

)、电感(l

pr

)和电容(c

pr

)三条分流路径,并与桥接部分电路结合在一起。桥接部分有四个二极管(d1‑

d4)。同样,在串联中,直流电抗器和igbt开关(t)与包括自由二极管(d5)并联连接。直流电抗器由电阻(r

dc

)和电感(l

dc

)组成。

26.具体地,所述转子侧变换器6和网侧变换器5的igbt开关管均选用型号为cm200dy

‑

34a的igbt;所述三相电压检测模块2、直流电压检测模块12、均采用宇波模块chv

‑

25p霍尔电压传感器,所述三相电流检测模块3和补偿电流检测模块13采用宇波模块chb

‑

25np霍尔电流传感器;所述主控制模块包括dsp,所述dsp型号为ti公司生产的tms320f28335;所述第一驱动电路11和第二驱动电路10采用ir公司生产的ir2110驱动器。

27.工作原理:将所述转子侧变换器6分别与双馈感应电机8、直流电容4相连;所述网侧变换器5通过网侧变压器9与三相电网1连接;利用三相电流检测模块3检测三相电网1电流信号,将检测后的电流信号送给dsp,送入dsp的信号在dsp内部进行处理,输出灭磁控制的指令信号。利用三相电压检测模块2和三相电流检测模块3检测三相电网1中的电流和电压信号,利用直流电压检测模块12检测直流电容4的电压,再将检测后的电压和电流信号送给dsp;送入dsp的信号在dsp内部进行处理,输出投入动态电阻的控制指令信号,再接到第一驱动电路11和第二驱动电路10,控制转子侧变换器6和网侧变换器5开关管的通断,使双馈风力发电系统稳定运行。

28.具体实施方式二

29.一种基于新型故障限流器的低压穿越控制系统,通过灭磁与新型故障限流器协同控制方法实现低压穿越,包括以下步骤:

30.步骤a1、三相电网通电,三相电网正常运行;

31.步骤a2、实时判断三相电网电压是否发生跌落故障,若是,执行步骤a3;若否,继续执行a2。

32.步骤a3、通过检测模块分别采集三相电网发生故障时的电流电压;检测双馈感应电机定子电流是否急剧增大;检测直流电容直流电压是否急剧增大。

33.步骤a4、将故障采集到的电压电流送入主控制模块,当检测到的转子电流小于设

定的电流阈值时,采用灭磁方法来进行低压穿越;当检测到的转子电流大于所设定的电流阈值时,新型故障限流器介入并限制转子电流继续增大,达到低压穿越的目的。

34.具体实施方式三

35.电网正常时,igbt开关闭合,桥接部分正常工作,正半周期电流流经d1‑

l

dc

‑

r

dc

‑

t

‑

d3,负半周期电流流经d4‑

t

‑

r

dc

‑

l

dc

‑

d2,分流电路不工作;电网故障时,igbt开关断开,桥接部分不工作,电流流经分流路径,高阻抗分流路径起到限制电流增大的作用。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。