1.本发明涉及铁路车辆连挂技术领域,具体涉及一种车钩钩位自动调整装置。

背景技术:

2.车钩是指火车车皮或机车两端的挂钩,有连结、牵引、缓冲及分离的作用。目前铁路列车的连接方式是通过车钩将两节车辆连接起来。连挂时,通常是由调车员发出连挂信号,调车司机推送前车对接后车。

3.然而,为了适应线路曲直变化,特将车钩设置成可相对车体左右偏摆的结构,即车钩是可以绕固定轴活动的。当两车辆相互连接时,必须保证两对接车钩钩体纵向中心线基本在同一直线上方可正确连挂,如果前后两车车钩位置不当,两车车钩就无法连挂。此时,就须使连挂车辆停留在距离、被连挂车辆1m左右的位置,然后用人工方式将一车钩钩体推送到另一车钩钩体附件,使两车钩钩体纵向中心线靠近,两对接钩舌能顺利伸入对方钩舌腕腔内后,再指挥调车司机推送连挂车辆与被连挂车辆进行连挂。

4.这个过程中,一是安全性低,若车厢滑动,就容易造成人员伤亡,给工作人员的人身安全带来很大的隐患;二是效率低,由于距离远,很难直接确认两车钩相对位置是否可以直接连挂,需调车司机停车后,由地面作业人员到达连挂地点,现场检查、并调整好车钩位置,再通知调车司机进行连挂作业;三是容易撞坏车钩,如果调车人员未能及时发现车钩位置不当等情况,连挂车辆可能因车钩错位形成“拳头钩”或被撞坏。

5.因此,非常有必要研究一种可自动调节车钩钩位的装置,代替人工调整车钩钩位。

技术实现要素:

6.本发明要解决的技术问题:目前,铁路列车的两车车辆连挂前,需要工作人员到现场,依靠人力推动车钩,调整车钩位置,存在安全隐患,且效率低的问题,以及如果调车人员未能及时发现车钩位置不当等情况,连挂车辆还可能因车钩错位形成“拳头钩”或被撞坏的问题。

7.一种车钩钩位自动调整装置,包括安装在车体上的转向架偏转检测装置和三级活塞。

8.所述转向架偏转检测装置用于采集转向架相对车体的偏转角度,其包括并排安装的挡板、转向架偏转检测风缸,以及安装于转向架偏转检测风缸后方的放大杠杆。

9.转向架偏转检测风缸安装在车体上,其缸体整体呈长方体状,本方案中,将转向架偏转检测风缸的缸体与车体安装接触的面命名为左侧面,与左侧面相对的面命名为右侧面,靠近挡板的面命名为正面,靠近放大杠杆的面命名为顶面,与顶面相对的面命名为底面;

10.转向架偏转检测风缸的缸体顶面通过螺栓安装有风缸后盖,风缸后盖上开有并列的两个柱塞口;缸体底面通过螺栓安装有风缸前盖,风缸前盖中心位置处开有进风口,且风缸前盖内侧开有圆角长方形空腔;缸体正面开有并列的三个通风口,从风缸前盖到风缸后

盖,依次为第一通风口、第二通风口和第三通风口;缸体左侧面开有第一排风口和第二排风口,第一排风口位于缸体左侧面中部与风缸前盖之间的中间位置处,第二排风口位于缸体左侧面靠近风缸后盖的位置处;缸体右侧面开有第三排风口和第四排风口,第三排风口与第一排风口对称,第四排风口与第二排风口对称;

11.进一步的,转向架偏转检测风缸的进风口通过风管与控制电磁阀,连接车辆自带的储风缸,利用车辆自带的储风缸为本发明提供风源;所用电磁阀为两位三通电磁阀,电磁阀得电时转向架偏转检测风缸就通过电磁阀连通车辆自带的储风缸,电磁阀失电时转向架偏转检测风缸的气路就连通大气。

12.转向架偏转检测风缸的缸体内安装有一上一下并列的两根等长柱塞,分别为上柱塞和下柱塞,柱塞由柱塞顶杆、柱塞尾杆和连接柱塞顶杆与柱塞尾杆的柱塞体组成;柱塞顶杆为套装有压力弹簧实心圆柱体,其通过风缸后盖上的柱塞口伸出缸体;柱塞尾杆为空心圆柱体,其靠近风缸前盖的一端安装有圆形法兰,从外部向风缸充入压力空气时,压力空气就可从风缸前盖的空腔流入柱塞尾杆;柱塞体为圆柱体,其径向开有圆形通孔,上柱塞柱塞体上的通孔为上通孔,下柱塞柱塞体上的通孔为下通孔,其轴向则开有圆形盲孔,盲孔与柱塞尾杆连接,且柱塞体的径向通孔与轴向盲孔正交;

13.转向架偏转检测风缸处于初始状态时,上柱塞体的上通孔与转向架偏转检测风缸的第一通风口是连通的,下柱塞体的下通孔也与转向架偏转检测风缸的第一通风口是连通的;

14.进一步的,上柱塞与下柱塞的柱塞顶杆长度一致,上柱塞与下柱塞的柱塞体长度也一致,但上柱塞的柱塞尾杆长于下柱塞的柱塞尾杆,所以柱塞体上的上通孔与下通孔为错位布置;

15.进一步的,上柱塞和下柱塞的柱体上均套装有柱塞套,柱塞套由两个经螺栓连接的空心半圆柱组成,上柱塞套装有上柱塞套,下柱塞套装有下柱塞套,柱塞套中部开有三道并列的环形槽,每道环形槽内沿柱塞套圆周均匀的开有通风口,从柱塞尾杆到柱塞顶杆依次为第一道通风口、第二道通风口和第三道通风口;当柱塞体上的通孔与柱塞套环形槽内的通风口连通后,柱塞尾杆就跟柱塞套环形槽与缸体所形成的空腔连通;

16.进一步的,上柱塞套靠近缸体右侧面的一侧开有两个排风口,分别为上柱塞套前排风口和上柱塞套后排风口,上柱塞套前排风口的直径与风缸右侧面第一排风口一致,其与第一排风口同轴心,且相通,上柱塞套后排风口的直径与风缸右侧面第二排风口一致,其与第二排风口同轴心,且相通;下柱塞套靠近缸体右侧面的一侧也开有两个排风口,分别为下柱塞套前排风口和下柱塞套后排风口,下柱塞套前排风口的直径与风缸右侧面第三排风口一致,其与第三排风口同轴心,且相通,下柱塞套后排风口的直径与风缸右侧面第四排风口一致,其与第四排风口同轴心,且相通;

17.进一步的,转向架偏转检测风缸内上柱塞套与下柱塞套之间的空间被实心柱体填充,实心柱体上开有并列的第五通风口、第六通风口和第七通风口;第五通风口和缸体正面的第一通风口同轴心且相通,第六通风口和缸体正面的第二通风口同轴心且相通,第七通风口和缸体正面的第三通风口同轴心且相通;

18.进一步的,柱塞尾杆处的圆形法兰周边、柱塞体径向通孔周边以及塞套通风口周边均安装有密封圈,保证转向架偏转检测风缸缸体内部的密封环境。

19.转向架偏转检测风缸处于初始状态时,上柱塞的上通孔与转向架偏转检测风缸的第一通风口是连通的,下柱塞的下通孔与转向架偏转检测风缸的第一通风口也是连通的,向转向架偏转检测风缸充入压力空气,直至已连通的气路系统充满压力空气后,上柱塞和下柱塞就在各自套装的柱塞套内同步移动,柱塞体上的通孔就会随柱塞移动,进而依次与转向架偏转检测风缸的其他两个通风口连通,但是由于上柱塞的上通孔与下柱塞的下通孔是错位的,所以柱塞移动后,上通孔与下通孔不会总是同步与通风口连通,会出现只有一个通孔与通风口连接的情况。

20.放大杠杆安装在车体上,其短杆端安装有安装在转向架上的挡板,其长杆端安装有拉紧弹簧,拉紧弹簧远离放大杠杆的一端与车体连接,拉紧弹簧用于带动放大杠杆复位;放大杠杆的支点处则安装有固接在车体上的穿销,放大杠杆可绕穿销转动;

21.由于挡板是安装在转向架上的,而转向架自身的偏转角度很小,所以为了准确反映转向架的偏转幅度,利用放大杠杆来获取挡板反映的转向架偏转幅度。车辆所处弯道不同,放大杠杆可摆动的幅度不同,放大杠杆短杆端触碰到挡板的位置就不同;车辆处于左转弯弯道时,放大杠杆可摆动的幅度最小,车辆处于右转弯弯道时,放大杠杆可摆动的幅度最大。

22.初始状态时,柱塞顶杆与放大杠杆接触,车辆自带的储风缸向转向架偏转检测风缸充入压力空气后,转向架偏转检测风缸的柱塞后移,向着缸体的风缸后盖移动,即可推动放大杠杆绕穿销转动,直到放大杠杆的短杆端触碰到挡板后,放大杠杆才停止转动,待柱塞缩回时,放大杠杆就在拉紧弹簧的作用下复位。

23.所述三级活塞安装在车体端墙上,分别为安装在车钩左侧的左三级活塞,和安装在车钩右侧的右三级活塞,两个三级活塞结构及大小一致,三级活塞包括长活塞、中活塞和短活塞三个呈t形状的活塞,活塞从长到短依次为长活塞、中活塞和短活塞;长活塞套装有长活塞套,中活塞套装有中活塞套,短活塞套装有短活塞套,三个活塞套彼此之间通过法兰连接,并利用螺栓固定,活塞套以车钩为中心,从内到外依次为长活塞套、中活塞套和短活塞套,长活塞套长于中活塞套,中活塞套长于短活塞套;

24.进一步的,长活塞只有靠近中活塞的一半塞体装在长活塞套内,位于长活塞套内的长活塞塞体上还套装有弹簧,长活塞套远离中活塞套的一端,通过法兰连接有活塞套前盖,法兰与活塞套前盖利用螺栓固定;短活塞套远离中活塞套的一端,通过法兰连接有活塞套后盖,法兰与活塞后盖利用螺栓固定,活塞与活塞套之间还设置有密封圈;活塞套前盖、活塞套后盖和三个活塞套连接在一起,就形成一个活塞缸,由于活塞呈t形状且位于长活塞套内的长活塞塞体上套装有弹簧,所以三个活塞可在活塞缸内沿直线往复运动,且往复运动过程中,不会脱离各自套装的活塞套;

25.三级活塞中,只有长活塞能直接接触车钩,并推动车钩;

26.进一步的,长活塞套靠近活塞套前盖一端的套口处、中活塞套靠近长活塞套一端的套口处以及短活塞套靠近中活塞套一端的套口处均开有活塞套排气孔;长活塞套靠近中活塞一端的套口处开有通风口a,中活塞套靠进短活塞套一端的套口处开有通风口b,短活塞套靠近活塞套后盖一端的套口处开有通风口c;

27.进一步的,左三级活塞的通风口a与右三级活塞的通风口c通过第三风管连通,左三级活塞的通风口b与右三级活塞的通风口b通过第二风管连通,左三级活塞的通风口c与

右三级活塞的通风口a通过第一风管连通;

28.进一步的,第一风管与转向架偏转检测风缸缸体正面的第一通风口连通,第二风管与转向架偏转检测风缸缸体正面的第二通风口连通,第三风管与转向架偏转检测风缸缸体正面的第三通风口连通。

29.本发明取得的有益效果:本发明针对目前两车车辆连接,需要人工调整车钩钩位的问题,提供了一种车钩钩位自动调整装置,利用车辆自带的储风缸提供压力空气推动活塞移动,活塞再推动车钩偏转调整车钩钩位,提高了车辆连挂作业的效率,保障了工作人员的人身安全,有效避免因车钩位置不当而形成“拳头钩”或撞坏车钩的问题。

附图说明

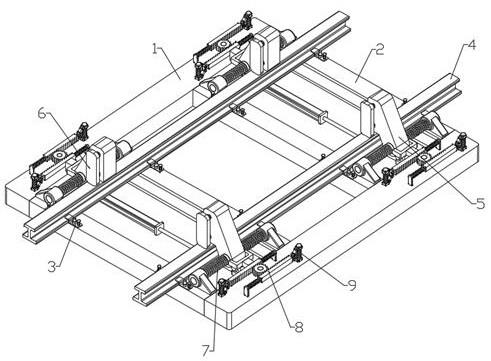

30.图1为本发明的整体示意图。

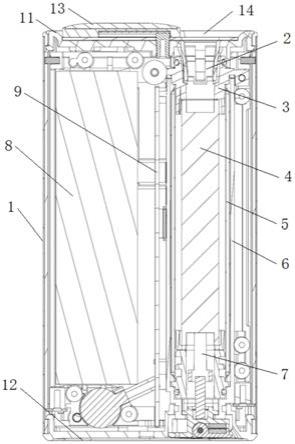

31.图2为本发明转向架偏转检测风缸的示意图。

32.图3为本发明转向架偏转检测风缸的剖视图。

33.图4为本发明三级活塞的剖视图。

34.图5为本发明放大杠杆安装位置图。

35.附图标记说明:1、挡板;2、放大杠杆;3、转向架偏转检测风缸;4、拉紧弹簧;5、第二风管;6、右三级活塞;7、车钩;8、左三级活塞;9、车轮;10、第一风管;11、第三风管;12、转向架心盘;301、上柱塞;302、下柱塞;303、第三通风口;304、第二通风口;305、第一通风口;306、进风口;307、风缸前盖;308、第一排风口;309、第二排风口;310、风缸后盖;311、柱塞顶杆;312、上柱塞套后排风口;313、密封圈;314、第三道通风口;315、第二道通风口;316、第一道通风口;317、上柱塞套前排风口;318、上通孔;319、上柱塞套;320、柱塞尾杆;321、下柱塞套;322、柱塞体;323、下柱塞套前排风口;324、第三排风口;325、下通孔;326、第五通风口;327、第六通风口;328、第七通风口;329、压力弹簧;330、第四排风口;331、下柱塞套后排风口;601、长活塞;602、活塞套前盖;603、活塞套排气孔;604、通风口a;605、中活塞;606、通风口b;607、短活塞;608、通风口c;609、活塞套后盖;610、短活塞套;611、中活塞套;612、长活塞套。

具体实施方式

36.为了便于理解本发明,下面结合说明书附图和具体实施方式对本发明进行更详细的说明。

37.一种车钩钩位自动调整装置,包括安装在车体上的转向架偏转检测装置和三级活塞。

38.所述转向架偏转检测装置包括并排安装的挡板1、转向架偏转检测风缸3,以及安装于转向架偏转检测风缸3后方的放大杠杆2。

39.转向架偏转检测风缸3安装在车体上,其缸体整体呈长方体状,本方案中,将转向架偏转检测风缸3的缸体与车体安装接触的面命名为左侧面,与左侧面相对的面命名为右侧面,靠近挡板的面命名为正面,靠近放大杠杆的面命名为顶面,与顶面相对的面命名为底面;

40.转向架偏转检测风缸3的缸体顶面通过螺栓安装有风缸后盖310,风缸后盖310上

开有并列的两个柱塞口;缸体底面通过螺栓安装有风缸前盖307,风缸前盖307中心位置处开有进风口306,且风缸前盖307内侧开有圆角长方形空腔;缸体正面开有并列的三个通风口,从风缸前盖307到风缸后盖310,依次为第一通风口305、第二通风口304和第三通风口303;缸体左侧面开有第一排风口308和第二排风口309,第一排风口308位于缸体左侧面中部与风缸前盖307之间的中间位置处,第二排风口309位于缸体左侧面靠近风缸后盖310的位置处;缸体右侧面开有第三排风口324和第四排风口330,第三排风口324与第一排风口308对称,第四排风口330与第二排风口309对称。

41.转向架偏转检测风缸3的缸体内安装有一上一下并列的两根等长柱塞,分别为上柱塞301和下柱塞302,柱塞由柱塞顶杆311、柱塞尾杆320和连接柱塞顶杆311与柱塞尾杆320的柱塞体322组成;柱塞顶杆311为套装有压力弹簧实心圆柱体,其通过风缸后盖310上的柱塞口伸出缸体;柱塞尾杆320为空心圆柱体,其靠近风缸前盖307的一端安装有圆形法兰;柱塞体322为圆柱体,其径向开有圆形通孔,上柱塞301柱塞体322上的通孔为上通孔318,下柱塞302柱塞体322上的通孔为下通孔325,其轴向则开有圆形盲孔,盲孔与柱塞尾杆320连接,且柱塞体322的径向通孔与轴向盲孔正交;

42.进一步的,柱塞体322上的上通孔318与下通孔325错位布置;

43.进一步的,上柱塞301套装有上柱塞套319,下柱塞302套装有下柱塞套321,柱塞套中部开有三道并列的环形槽,每道环形槽内沿柱塞套圆周均匀的开有通风口,从柱塞尾杆320到柱塞顶杆311依次为第一道通风口316、第二道通风口315和第三道通风口314;

44.进一步的,上柱塞套319靠近缸体右侧面的一侧开有两个排风口,分别为上柱塞套前排风口317和上柱塞套后排风口312,上柱塞套前排风口317的直径与风缸右侧面第一排风口308一致,其与第一排风口308同轴心,且相通,上柱塞套后排风口312的直径与风缸右侧面第二排风口309一致,其与第二排风口孔309同轴心,且相通;下柱塞套321靠近缸体右侧面的一侧也开有两个排风口,分别为下柱塞套前排风口323和下柱塞套后排风口331,下柱塞套前排风口323的直径与风缸右侧面第三排风口324一致,其与第三排风口324同轴心,且相通,下柱塞套后排风口331的直径与风缸右侧面第四排风口330一致,其与第四排风口330同轴心,且相通;

45.进一步的,转向架偏转检测风缸3内上柱塞套319与下柱塞套321之间的空间被实心柱体填充,实心柱体上开有并列的第五通风口326、第六通风口327和第七通风口328;第五通风口326和第一通风口305同轴心且相通,第六通风口327和第二通风口304同轴心且相通,第七通风口328和第三通风口303同轴心且相通;

46.进一步的,柱塞外围和柱塞套外围均安装有密封圈313。

47.放大杠杆2安装在车体上,其短杆端安装有安装在转向架上的挡板1,其长杆端安装有拉紧弹簧4,拉紧弹簧4远离放大杠杆2的一端与车体连接;放大杠杆2的支点处则安装有穿销,放大杠杆2可绕穿销转动。

48.所述三级活塞安装在车体端墙上,分别为安装在车钩7左侧的左三级活塞8,和安装在车钩7右侧的右三级活塞6,两个三级活塞结构及大小一致,三级活塞包括长活塞601、中活塞605和短活塞607三个呈t形状的活塞,活塞从长到短依次为长活塞601、中活塞605和短活塞607;长活塞601套装有长活塞套612,中活塞605套装有中活塞套611,短活塞607套装有短活塞套610,三个活塞套彼此之间通过法兰连接,并利用螺栓固定,活塞套以车钩7为中

心,从内到外依次为长活塞套612、中活塞套611和短活塞套610,长活塞套612长于中活塞套611,中活塞套611长于短活塞套610;

49.进一步的,长活塞601只有靠近中活塞605的一半塞体装在长活塞套612内,位于长活塞套612内的长活塞601塞体上还套装有弹簧,长活塞套612远离中活塞套611的一端,通过法兰连接有活塞套前盖602,法兰与活塞套前盖602利用螺栓固定;短活塞套610远离中活塞套611的一端,通过法兰连接有活塞套后盖609,法兰与活塞后盖609利用螺栓固定,活塞与活塞套之间还设置有密封圈;

50.进一步的,长活塞套612靠近活塞套前盖602一端的套口处、中活塞套611靠近长活塞套612一端的套口处以及短活塞套610靠近中活塞套611一端的套口处均开有活塞套排气孔603;长活塞套612靠近中活塞套611一端的套口处开有通风口a604,中活塞套611靠进短活塞套610一端的套口处开有通风口b606,短活塞套610靠近活塞套后盖609一端的套口处开有通风口c608;

51.进一步的,左三级活塞的通风口a604与右三级活塞的通风口c608通过第三风管11连通,左三级活塞的通风口b606与右三级活塞的通风口b606通过第二风管5连通,左三级活塞的通风口c608与右三级活塞的通风口a604通过第一风管10连通;

52.进一步的,第一风管10与转向架偏转检测风缸3缸体正面的第一通风口305连通,第二风管5与转向架偏转检测风缸3缸体正面的第二通风口304连通,第三风管11与转向架偏转检测风缸3缸体正面的第三通风口303连通。

53.本发明使用前,利用风管,一端连接转向架偏转检测风缸3的进风口306,另一端通过控制电磁阀,连接车辆自带的储风缸,对车钩7进行钩位调整时,电磁阀得电处于连通状态,即可实现对转向架偏转检测风缸3的充风,进而实现转向架偏转检测风缸3内部的柱塞移动。

54.作为本发明的较佳实施方式,本发明将400米及以上转弯半径的弯道定义为大弯道,将400米转弯半径以下的转弯半径定义为小弯道。

55.当车辆处于左转弯小弯道时,需要调整车钩7左偏。

56.控制转向架的控制电磁阀得电,使其处于处于连通状态后,车辆自带储风缸内的压力空气流出,经风管从转向架偏转检测风缸3的进风口306进入转向架偏转检测风缸3的缸体,缸体内部是密封的,压力空气会经风缸前盖307内的方形空腔,流入上柱塞301和下柱塞302的柱塞尾杆320,再经柱塞尾杆320的通孔,流入柱塞体322由盲孔和通孔正交而成的空腔内,而柱塞套的环形槽上开有通风口,所以流入空腔内的压力空气会经环形槽上的通风口流出;

57.由于初始状态时,上通孔318与转向架偏转检测风缸3的第一通风口305是连通的,下通孔325也与第一通风口305是连通的,所以柱塞体322由盲孔和通孔正交而成的空腔内的压力空气会经塞套环形槽内的第一道通风口316流入第五通风口326,第五通风口326与第一通风口305同轴心且相通,所以压力空气会经第五通风口326流入第一通风口305,经第一通风口305流入第一风管10,再经第一风管10流入三级活塞;

58.左三级活塞8的短活塞套610和右三级活塞6的长活塞套612是通过第一风管10连通的,由于活塞套上都开有活塞套排气孔603,所以像推动针筒一样,从第一风管10流入的压力空气进入左三级活塞8的短活塞套610和右三级活塞6的长活塞套612后,就会推动活塞

套内的活塞移动,左三级活塞8的短活塞607推动左三级活塞8的中活塞605移动,进而间接推动左三级活塞8的长活塞601移动,右三级活塞6则是直接推动其长活塞601移动;长活塞套612行程长于短活塞套610,所以右三级活塞6中长活塞601的移动距离大于左三级活塞8中长活塞601的移动距离,左三级活塞8中短活塞607在短活塞套610内移动到最大距离后,左三级活塞8的长活塞601就不再继续移动,停在此处,限定车钩左偏范围,而右三级活塞6的长活塞601还会继续移动,直到其长活塞601触碰到车钩7,并推动车钩7左偏,因左三级活塞8的长活塞601限制了车钩7左偏范围,所以车钩7不会过度左偏。

59.长活塞601推动车钩7左偏后,控制电磁阀失电,转向架偏转检测风缸3的气路就连通大气,使得整个装置排气恢复初始状态。

60.当车辆处于直线或大弯道时,需要调整车钩7对中。

61.三级活塞先推动车钩7左偏,待推动车钩7左偏后,转向架偏转检测风缸3、风管和三级活塞形成的风路系统中已经充满了压力空气,车辆自带的储风缸继续向转向架偏转检测风缸3提供压力空气,上柱塞301与下柱塞302开始压缩压力弹簧329并同步移动,上柱塞301的柱塞顶杆311与上柱塞套319形成的空腔中的空气通过上柱塞套后排风口312和转向架偏转检测风缸3的第二排风口309排出,下柱塞302的柱塞顶杆311与下塞柱套321形成的空腔中的空气通过下柱塞套后排风口331和转向架偏转检测风缸3的第四排风口330排出;

62.在柱塞移动过程中,上柱塞301的上通孔318会先与第一通风口305断开连通,而此时,下柱塞302的下通孔325依然与第一通风口305连通,第一风管10、右三级活塞6长活塞套612和左三级活塞8短活塞套610依然充满压力空气,所以车钩7依然处于左偏位置,随着柱塞的进一步移动,下柱塞302的下通孔325与第一通风口305的连通断开,而上柱塞301的上通孔318则与第二通风口304连通,所以压力空气会从上柱塞301的上通孔318,经塞套环形槽内的第二道通风口315流入第六通风口327,第六通风口307与第二通风口304同轴心且相通,所以压力空气会经第六通风口307流入第二通风口304,经第二通风口304流入第二风管5,再经第二风管5流入三级活塞;

63.柱塞移动后,转向架偏转检测风缸3的第一通风口305会与上柱塞301柱塞尾杆320和上柱塞套319所形成的空腔连通,而该空腔则通过上柱塞套前排风口317和转向架偏转检测风缸3的第一排风口308连通大气,第一通风口305也与下柱塞302柱塞尾杆320和下柱塞套321所形成的空腔连通,而该空腔则通过下柱塞套前排风口323和转向架偏转检测风缸3的第三排风口324连通大气;所以,左三级活塞8短活塞套610和右三级活塞6长活塞套612内的压力空气就通过第一风管10,从第一排风口308和第三排风口324排出转向架偏转检测风缸3,左三级活塞8和右三级活塞6的活塞就在长活塞套612内的压力弹簧作用下开始缩回;

64.而左三级活塞8的中活塞套611和右三级活塞6的中活塞套611是通过第二风管5连通的,由于活塞套上都开有活塞套排气孔603,所以像推动针筒一样,从第二风管5流入的压力空气进入左三级活塞8的中活塞套611和右三级活塞6的中活塞套611后,就会推动中活塞套611内的中活塞605移动,左三级活塞8的中活塞605推动左三级活塞8的长活塞601移动,进而推动已经处于左偏位置的车钩7,右三级活塞6的中活塞605推动因为第一风管10排风而缩回的长活塞601,直到长活塞601触碰到车钩7,并推动车钩7对中,因左右三级活塞的中活塞行程相等,所以会推动车钩处于对中位置。

65.长活塞601推动车钩7对中后,控制电磁阀失电,转向架偏转检测风缸3的气路就连

通大气,使得整个装置排气恢复初始状态。

66.当车辆处于右转弯小弯道时,需要调整车钩7右偏。

67.三级活塞先推动车钩7左偏,再推动车钩7对中,待推动车钩7对中后,风路系统中已经充满了压力空气,车辆自带的储风缸继续向转向架偏转检测风缸3提供压力空气,上柱塞301与下柱塞302继续压缩压力弹簧329,两个柱塞同步移动,上柱塞301柱塞顶杆311与上柱塞套319形成的空腔中的空气通过上柱塞套后排风口312和转向架偏转检测风缸3的第二排风口309排出,下柱塞302柱塞顶杆311与下柱塞套321形成的空腔中的空气通过下柱塞套后排风口331和转向架偏转检测风缸3的第四排风口330排出;

68.在移动过程中,上柱塞301的上通孔318会先与第二通风口304断开连通,而此时,下柱塞302的下通孔325依然与第二通风口304连通,第二风管5、右三级活塞6的中活塞套611和左三级活塞8的中活塞套611内依然充满压力空气,所以车钩7依然处于对中位置;随着柱塞的进一步移动,下柱塞302的下通孔325与第二通风口304的连通断开,而上柱塞301的上通孔318则与第三通风口303连通,所以压力空气会从上柱塞301的上通孔318,经塞套环形槽内的第三道通风口314流入第七通风口328,第七通风口328与第三通风口303同轴心且相通,所以压力空气会经第七通风口328流入第三通风口303,经第三通风口303流入第三风管11,再经第三风管11流入三级活塞;

69.与此同时,第二通风口304与上柱塞301柱塞尾杆320和上柱塞套319所形成的空腔连通,而该空腔通过上柱塞套前排风口317和转向架偏转检测风缸3的第一排风口308连通大气,第二通风口304也与下柱塞302柱塞尾杆320和下柱塞套321所形成的空腔连通,而该空腔通过下柱塞套前排风口323和转向架偏转检测风缸3的第三排风口324连通大气;所以,右三级活塞6中活塞套611和左三级活塞8中活塞套611内的压力空气开始通过第二风管5排出,左三级活塞8和右三级活塞6的活塞在长活塞套612内的压力弹簧作用下开始缩回;

70.左三级活塞8的长活塞套612和右三级活塞6的短活塞套610是通过第三风管11连通的,由于活塞套上都开有活塞套排气孔603,所以像推动针筒一样,从第三风管11流入的压力空气进入左三级活塞8的长活塞套612和右三级活塞6的短活塞套610后,就会推动活塞套内的活塞移动,左三级活塞8的长活塞601推动已经处于对中位置的车钩7,右三级活塞6的短活塞607向前推动中活塞605,进而推动缩回的长活塞601,因左三级活塞8长活塞601的行程长于右三级活塞6短活塞607的行程,所以左三级活塞8的长活塞601会推动车钩7右偏,使得车钩7处于右偏位置,而右三级活塞6的长活塞601不会推动车钩7,只会限制车钩7右偏范围,防止车钩7过度右偏。

71.推动车钩7右偏后,风路系统中充满了压力空气,车辆自带的储风缸继续向转向架偏转检测风缸3提供压力空气,上柱塞301与下柱塞302继续压缩压力弹簧329,两个柱塞同步移动,上柱塞301柱塞顶杆311与上柱塞套319形成的空腔中的空气通过上柱塞套后排风口312和转向架偏转检测风缸3的第二排风口309排出,下柱塞302柱塞顶杆311与下柱塞套321形成的空腔中的空气通过下柱塞套后排风口331和第四排风口330排出;

72.在移动过程中,下柱塞301的下通孔325与第三通风口303连通,而此时,上柱塞301的上通孔318依然与第三通风口303连接,第三风管11、右三级活塞6短活塞套610和左三级活塞8长活塞套612内依然充满压力空气,所以车钩7依然处于右偏位置;

73.随着柱塞的进一步移动,直至柱塞已完全伸出时,上柱塞301和下柱塞302就不能

再继续移动,控制电磁阀就失电处于断开状态,不再向转向架偏转检测风缸3充入压力空气,上柱塞301和下柱塞302就在压力弹簧329的作用下开始复位;

74.此时,第三通风口303与上柱塞301柱塞顶杆311和上柱塞套319所形成的空腔连通,而该空腔通过上柱塞套后排风口312和转向架偏心转检测风缸3的第二排风口309连通大气,第三通风口303也与下柱塞302柱塞顶杆311和下柱塞套321所形成的空腔连通,而该空腔通过下柱塞套后排风口331和风缸第四排风口330连通大气,所以,右三级活塞6中短活塞套610和左三级活塞8长活塞套612内的压力空气就通过第三风管11排出,左三级活塞8的长活塞601和右三级活塞6的短活塞607在长活塞套612内的压力弹簧作用下开始缩回复位。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。