1.本发明是关于一种梁构件,尤指一种具有结构配置优化的梁构件。

背景技术:

2.现有的梁构件为能便于制造、运输和配合现场施工,随着厂制与运输条件,例如钢或铝为材质所制成的梁,通常需要到场续接以构成结构系统,例如铁路月台的顶棚,或太阳能发电系统的架构。如以连续梁的形态进行梁构件在承受载重时的结构力学分析,所承受最大应力处通常是落在跨度区段的中间位置以及支承位置,在其他区段所承受的应力相对较小。

3.然而,在仅考量结构安全因素而未考量经济因素的原则下,实际上用以续接的梁段都是采用可承受最大应力的梁断面规格,造成梁构件在最大应力区外的断面有过度设计(overdesign)的现象,由于未随各区段所能承受的应力比值调整梁段的梁断面规格,造成梁段材料的浪费而显得不经济,当梁构件应用在轻负载结构时,例如应用于太阳光电发电系统的承载结构,前述不经济的情形更是明显。

4.因此,如何解决现有梁构件的梁段续接有安全虞虑且不经济的问题,即为本发明改良的主要重点所在。

技术实现要素:

5.为解决上述课题,本发明提供一种具有结构配置优化的梁构件,在于梁构件的梁段的续接位置有足够承受应力的强度而符合安全,且梁段可选用符合经济的梁断面规格。

6.本发明的一项实施例提供一种具有结构配置优化的梁构件,主要包括一连续梁本体,其由多个梁段以端对端续接所构成,连续梁本体可受多个支承所支撑而承受载重,并产生多个呈正、负弯矩的区间,多个梁段以端对端续接于所在区间小于二分的一最大弯矩的位置,且各梁段对应所在区间的最大弯矩选用应力比值相对接近1但不大于1的梁断面。

7.较佳地,多个梁段以端对端续接于所述正、负弯矩交界而弯矩为零的位置。

8.较佳地,多个梁段的梁断面应力比值的差值小于0.5。

9.较佳地,多个梁段以端对端续接之处呈铰接。

10.较佳地,各梁段的梁断面定义一中立轴,各梁段的梁断面的断面形状依中立轴呈两边对称,且对称的两边具有相同的单位质量。

11.较佳地,所述梁段为均质材质的钢梁、铝梁和木梁的其中一个。

12.本发明的有益效果为:

13.因此,通过多个梁段以端对端续接于所在区间小于二分之一最大弯矩的位置,让实际施工时梁段的续接位置是与力学分析结果相符,以使梁段续接处皆有足够强度能承受应力,避免将梁段续接视为连续的连体分析,而忽视续接造成结构弱点的问题发生;并且,各梁段对应所在区间的最大弯矩选用应力比值相对接近1但不大于1的梁断面,梁段之间可随各区间所能承受的应力比值而调整梁断面规格,进而避免因过度设计所造成梁段材料的

浪费,借此达到梁构件的梁段续接符合安全且经济的功效。

附图说明

14.图1(a)为一现有梁构件的支撑及均布载重示意图;

15.图1(b)为图1(a)的现有梁构件受均布载重的弯矩图;

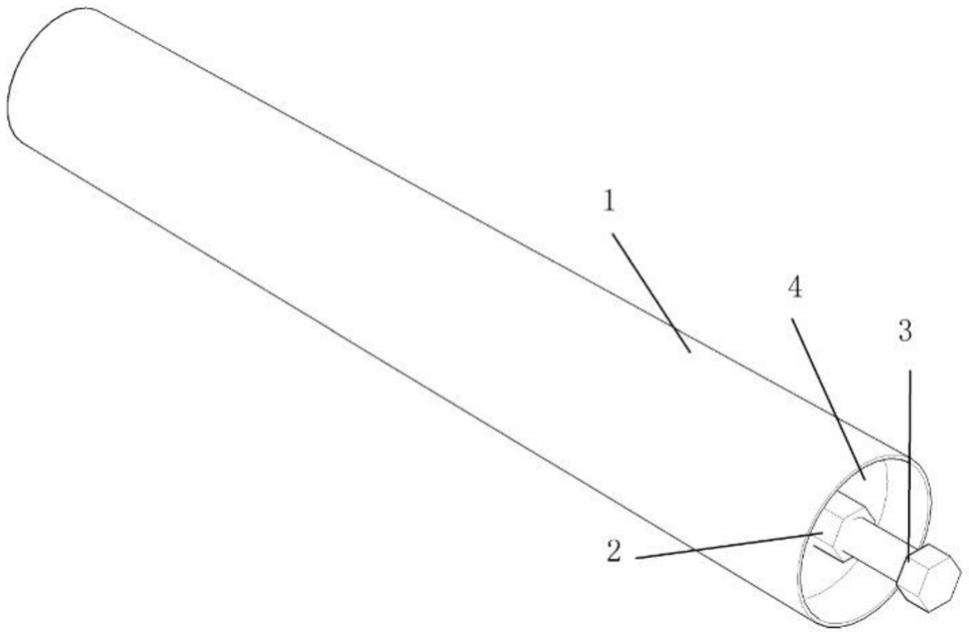

16.图2为梁段以铰接的示意图;

17.图3(a)为4.06kg梁段的梁断面的规格示意图;

18.图3(b)为3.7kg梁段的梁断面的规格示意图;

19.图3(c)为1.99kg梁段的梁断面的规格示意图;

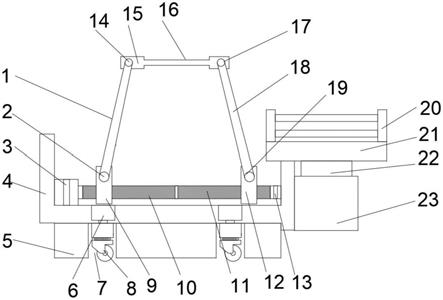

20.图4(a)为本发明实施例梁构件的支撑及均布载重示意图;

21.图4(b)为图4(a)的梁构件受均布载重的弯矩图。

22.附图标记说明

23.10:连续梁本体

24.11:梁段

25.20:支承

26.30:连续梁本体

27.31、31a、31b:梁段

28.32:续接板

29.33:螺栓

30.40:支承

31.a:区间

32.b:区间

33.c:区间

34.d:区间

35.e:区间

36.h:铰接。

具体实施方式

37.为便于说明本发明在上述发明内容一栏中所表示的中心思想,现以具体实施例表达。实施例中各种不同物件是按适于列举说明的比例,而非按实际元件的比例予以绘制,合先叙明。

38.如图1(a)所示,为一应用于太阳光电发电系统的梁构件,属轻负载梁,用于以下实施例的说明,但不以此为限,例如用于建筑物或桥梁等重负载的梁构件,也为本发明的梁构件所涵盖。所述梁构件,其有一连续梁本体10,有四个支承20所支撑,其中两个支承20分别位于连续梁本体10的两端,另外两个支承20则等距支撑于连续梁本体10的两端之间,以形成等距三跨连续梁而有三跨度段。假设连续梁本体10总长为15公尺,当受有100kgf/m的均布载重,可通过结构分析软体(sap2000)计算出连续梁本体10的均布载重数据,并绘制成图1(b)所示的弯矩图,此弯矩图有五个区间,包含区间a、区间b、区间c、区间d、区间e,其中于区间a、区间c和区间e等跨度段呈现正弯矩,另外在中间支承20两处的区间b、区间d呈现负

弯矩。

39.上述的连续梁本体10如为传统型态的梁构件,例如是由三段各为5公尺的梁段11以端对端续接构成,续接位置分别是连续梁本体10在5公尺和10公尺处,续接方式主要为“刚接”,例如梁段11以端对端靠抵时利用续接板以螺栓锁固即属刚接的一种,或以焊接固定也是一种刚接的形态。上述梁段11以前述刚接方式所续接构成的连续梁本体10,其最大弯矩(单位:kgf-m)及应力比值分布数值如下表1所示:

40.表1

[0041][0042][0043]

由表1所示各区间的应力比值,可见在区间b和区间d有最大应力比值0.991,区间a和区间e的应力比值降为0.793,区间c更只有0.248,应力比值的差值达0.743。以传统型态的梁构件而言,其用以续接的所有梁段11,皆会选用能达到该最大应力比值0.991对应的载重能力,例如各梁段11为梁断面规格c100l*50w*2.3t(l:高度;w:宽度;t:厚度)的c形钢梁(如图3(a)所示),各梁段11每公尺单位重量为4.06kg,但在区间a、区间e以及区间c等承受较低应力的区段,仍然是使用相同梁断面规格的梁段11,因未降低梁断面规格而有造成材料浪费的情形。并且,梁段11续接之处恰巧位于各支承20所支撑而负弯矩最大之处,如未考量续接处的强度则有可能形成结构弱点而造成破坏。

[0044]

在本发明中所述的最大弯矩,包含有正最大弯矩和负最大弯矩,但所称正负仅在表示弯矩方向的差异,而不是指弯矩本身数值有正大于负的关系,故本发明中所叙及的最大弯矩和最大弯矩,不论正负,皆采用绝对值的数值为准。

[0045]

为解决上述传统型态的梁构件的问题,本发明提供一种具有结构配置优化的梁构件,其与上述传统型态的梁构件的主要差异在于,其连续梁本体30,是以多个梁段31、31a、31b以端对端续接,且续接于所在区间小于二分之一最大弯矩的位置,且多个梁段31、31a、31b对应所在区间的最大弯矩选用应力比值相对接近1但不大于1之梁断面,而于本发明的实施方式及权利要求所述应力比值“相对接近1”的文义,包含等于1。其中,多个梁段31、31a、31b所选用的梁断面的应力比值的差值以小于0.5为较佳。

[0046]

本发明提供一较佳实施例,如图4(a)所示,其同样是总长为15公尺的连续梁本体30,且同样以四个支承40支撑而受有100kgf/m的均布载重,本实施例将此连续梁本体30分成五段,其中二梁段31的长为4公尺,另外两个梁段31a的长为2.38公尺,另外一梁段31b的长为2.24公尺(图4(a)梁段31、31a、31b的比例未依实际比例绘制,在此仅为示意)。在本实施例中,梁段31、31a、31b是以端对端续接于所述正、负弯矩交界而弯矩为零的位置(如图4(b)所示),且梁段31、31a、31b间以端对端续接之处呈铰接(图4(a)中以铰接点h表示),如图2所示即为一续接板32以四个螺栓33的铰接型态,但是此述续接位置及铰接方式仅为较佳的实施态样,本发明并不以此为限制。较佳地,所述梁段31为均质材质的钢梁、铝梁和木梁的其中一个,而在以下实施例中是以钢梁为实施例说明的。

[0047]

由于梁段31、31a、31b之间以端对端续接之处呈铰接,各梁段31、31a、31b对应表1各区间所呈现的最大弯矩和应力比值选用不同梁断面规格。举例来说,长为2.38公尺的梁段31a,所续接的位置分别对应有最大应力比值的区间b和区间d,在本实施例中仍选用梁断面规格为c100l*50w*2.3t的c形钢梁(如图3(a)所示),每公尺单位重量为4.06kg;长为4公尺的梁段31,则分别对应有次大应力比值的区间a和区间e,在本实施例中所选用梁断面规格可降为c90l*45w*2.3t的c形钢梁(如图3(b)所示),每公尺单位重量为3.7kg;长为2.24公尺的梁段31b,其所对应的是最小应力比值的区间c,在本实施例中所选用梁断面规格可降为c60l*30w*2t的c形钢梁(如图3(c)所示),每公尺单位重量为1.99kg。

[0048]

承如上述,再经结构分析软体(sap2000)重新计算出连续梁本体30的数据,其中最大弯矩(单位:kgf-m)及应力比值分布数值更新如表2所示:

[0049]

表2

[0050] 区间a区间b区间c区间d区间e最大弯矩200.04-249.962.6-249.9200.04应力比值1.0000.9910.8970.9911.000

[0051]

经表2更新后的各区间的应力比值相较可知,各区间的应力比值的差值缩小至0.137,相较于表1则更为相近,且各区间的应力比值均不大于1以符合规范,其中,表2在区间c的应力比值相较于表1相对接近1,区间a、e的应力比值相较于表1则提高至1。再经比对可发现,表1对应的连续梁本体10,其各梁段11每公尺单位重量皆为4.06kg,故整体的用钢量为60.9kg。反观表2对应的连续梁本体30,长为4公尺的梁段31每公尺单位重量皆为3.7kg,长为2.38公尺的梁段31a系每公尺单位重量皆为4.06kg,长为2.24公尺的梁段31b每公尺单位重量为1.99kg,连续梁本体30整体的用钢量可降至53.38kg,用钢量的降幅达12.34%。

[0052]

再举一rh钢材的梁构件为例,传统型态的梁构件以三段各为10公尺的梁段11以端对端续接构成(请参照图1(a)),梁断面规格rh250l*175w*11t(l:高度;w:宽度;t:厚度)的rh形钢梁,其梁断面依中立轴呈两边对称,各梁段11每公尺单位重量为43.6kg,续接位置分别是连续梁本体10在10公尺和20公尺处,通过结构分析软体(sap2000)计算出连续梁本体30的均布载重数据,连续梁本体30最大弯矩(单位:kgf-m)及应力比值分布数值如下表3所示,其中应力比值的差异达0.505,其中在区间a、区间e以及区间c等承受较低应力的区段,仍然是使用相同梁断面规格的梁段11,同样无法降低梁断面规格而有造成材料浪费的情形。

[0053]

表3

[0054] 区间a区间b区间c区间d区间e最大弯矩3750-50001250-50003750应力比值0.5050.6730.1680.6730.505

[0055]

本发明提供另一较佳实施例,同样为rh钢材的梁构件,如图4(a)所示连续梁本体30,其总长于本实施例改为30公尺,且同样以四支承40支撑而受有500kgf/m的均布载重。本实施例将此连续梁本体30分成五段,其中两个梁段31的长为8公尺,另外两个梁段31a的长为4.76公尺,另一梁段31b的长为4.48公尺。在本实施例中,梁段31、31a、31b同样以端对端续接于所述正、负弯矩交界而弯矩为零的位置,且梁段31、31a、31b间以端对端续接之处呈

铰接(请参照图4(b))。

[0056]

同样是因梁段31、31a、31b之间以端对端续接之处呈铰接,各梁段31、31a、31b对应表3各区间所呈现的最大弯矩和应力比值选用不同梁断面规格。举例来说,长为4.76公尺的梁段31a,所续接的位置分别对应有最大应力比值的区间b和区间d,在本实施例中仍选用梁断面规格为rh250l*175w*11t的rh形钢梁,每公尺单位重量为43.6kg;长为8公尺的梁段31,则分别对应有次大应力比值的区间a和区间e,在本实施例中所选用梁断面规格可降为rh200l*150w*11t的rh形钢梁,每公尺单位重量为29.9kg;长为4.48公尺的梁段31b,其所对应的是最小应力比值的区间c,在本实施例中所选用梁断面规格可降为rh150l*75w*11t的rh形钢梁,每公尺单位重量为14kg。

[0057]

承如上述,再经结构分析软体(sap2000)重新计算出连续梁本体30的数据,其中最大弯矩(单位:kgf-m)及应力比值分布数值更新如表4所示:

[0058]

表4

[0059] 区间a区间b区间c区间d区间e最大弯矩3750-50001250-50003750应力比值0.9230.6730.9380.6730.923

[0060]

经表4更新后的各区间的应力比值相较可知,各区间的应力比值的差值缩小至0.265,相较于表3则更为相近,且各区间的应力比值均不大于1以符合规范,其中,表4于区间a、c、e的应力比值相较于表3均相对接近1。再经比对可发现,表3对应的连续梁本体10,其各梁段11每公尺单位重量皆为43.6kg,故整体的用钢量为1308kg;反观表4对应的连续梁本体30,长为8公尺的梁段31每公尺单位重量皆为29.9kg,长为4.76公尺的梁段31a每公尺单位重量皆为43.6kg,长为4.48公尺的梁段31b每公尺单位重量为29.9kg,连续梁本体30整体的用钢量可降至956.2kg,用钢量的降幅即可高达26.9%。

[0061]

由上述的说明不难发现,本发明的主要特征在于,通过多个梁段31、31a、31b以端对端续接,且续接于所在区间小于二分之一最大弯矩的位置(理想位置为弯矩为零之处),而在实际施工时,梁段31、31a、31b的续接位置能与力学分析结果相符,以使梁段31、31a、31b续接处皆有足够强度能承受应力,即可避免将梁段续接视为连续的连体进行分析,而忽视续接造成结构弱点的问题发生,借此达到梁构件的梁段31、31a、31b续接符合安全的功效。此外,多个梁段31、31a、31b对应所在区间的最大弯矩而选用应力比值相近的梁断面,梁段31、31a、31b之间可随各区段所能承受的应力比值而调整梁断面规格,进而避免因过度设计所造成梁段31、31a、31b材料的浪费,借此也能达到梁构件的梁段31、31a、31b续接符合经济功效。

[0062]

以上所举实施例仅用以说明本发明而已,非用以限制本发明的范围。举凡不违本发明精神所从事的种种修改或变化,俱属本发明意欲保护的范畴。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。