1.本公开涉及连接器。

背景技术:

2.电子连接器,是连接电气线路的一种导体设备。此零件可作为同电路系统中不同元件间连接的端点,或者为不同的电路系统、设备间提供电力与数据的连接。它广泛地应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。这种连接可能是暂时并方便随时插拔的,也可能是电气设备或线缆之间永久的结点。

3.图1示出了一种连接器1。该连接器1可由内压接套圈2、内端子3和外端子4组成。外端子4包括对配套筒5、绝缘件6和压接组件7。压接组件7包括压接部7a和制造压接组件7时留存的料带7b。在组装或制造连接器1的外端子4时,将绝缘件6和压接组件7的压接部7a在轴向上相连接,然后将对配套筒5套装于绝缘件6上,由此形成外端子4。然后,将其上压接有内压接套圈2的内端子3从该外端子4的靠近压接部7a的一端插入,随后将压接部7a进行压接,以包围并固定内端子3,形成连接器1。

4.然而,对于这种现有的设计而言,由于需要分别生产绝缘件6、压接组件7以及对配套筒5,然后再将绝缘件6、压接组件7与对配套筒5组装到一起,因此,该设计导致整个产品的生产效率低下,成本较高。

技术实现要素:

5.实用新型所要解决的技术问题

6.本公开正是鉴于上述技术问题而完成的,其目的在于,提供一种连接器,能够提高连接器的生产效率,降低连接器的成本。

7.解决技术问题的技术方案

8.在解决上述问题的本公开的一个实施例中,提供了一种连接器,包括:外端子组件,所述外端子组件由导电材料一体形成,并且包括:对配部,所述对配部位于所述外端子组件的第一侧;压接部,所述压接部位于所述外端子组件的与所述第一侧相对的第二侧,所述对配部与所述压接部在所述连接器的轴向上部分连接以形成中间连接部,所述中间连接部在周向上形成有第一缺口;和反折带,所述反折带从所述第一缺口沿所述连接器的周向延伸,来包围所述中间连接部;以及内端子组件,所述内端子组件插入在所述外端子组件内。

9.在本公开的一实施例中,所述反折带包括:对接部,所述对接部连接到所述对配部与所述压接部;以及环绕部,所述环绕部从所述对接部沿所述周向延伸,来包围所述中间连接部。

10.在本公开的一实施例中,所述环绕部的宽度大于所述对接部的宽度。

11.在本公开的一实施例中,所述环绕部的末端形成有第二缺口。

12.在本公开的一实施例中,所述第一缺口与所述对接部以及所述第二缺口大致重

合。

13.在本公开的一实施例中,进一步包括绝缘体,所述绝缘体套装在所述外端子组件与内端子组件之间。

14.在本公开的一实施例中,所述连接器进一步包括外壳,所述外端子组件设置在所述外壳包括用于容纳所述外端子组件的外壳通道内,并且所述反折带的所述轴向上的边缘与所述外壳通道的内壁抵接,以用于将所述外端子组件固定就位。

15.实用新型效果

16.根据本实用新型,提供一种连接器,能够提高连接器的生产效率,降低连接器的成本。

附图说明

17.为了能够详细地理解本公开,可参考实施例得出上文所简要概述的本公开的更具体的描述,一些实施例在附图中示出,为了促进理解,已尽可能使用相同附图标记来标示各图所共有的相同要素。然而,应当注意,附图仅仅示出本公开的典型实施例,并且因此不应视为限制本公开的范围,因为本公开可允许其它等效实施例,在附图中:

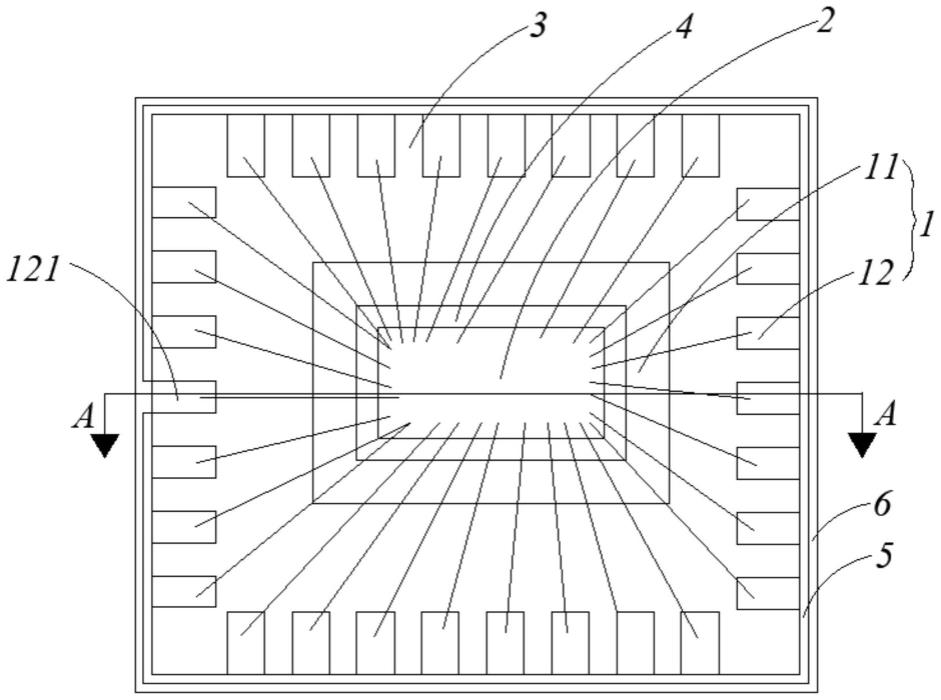

18.图1是示出一种连接器的分解图;

19.图2是示出根据本公开的实施例的示例连接器的立体示意图;

20.图3是示出根据本公开的实施例的示例连接器的外端子组件的立体示意图;

21.图4是示出根据本公开的实施例的外端子组件的沿着图3中所示的a-a线截取的立体剖视图;

22.图5是示出根据本公开的实施例的外端子组件的反折带被展开时沿图3的箭头i方向观察到的示意图;

23.图6是示出根据本公开的实施例的外端子组件的反折带被展开时沿图3的箭头ii方向观察到的示意图;

24.图7是示出根据本公开的实施例的示例连接器的内端子组件的立体示意图;

25.图8是示出根据本公开的实施例的示例连接器的内压接带的立体示意图;

26.图9是示出根据本公开的实施例的示例连接器的绝缘体的立体示意图;

27.图10是示出根据本公开的实施例的包括外壳的示例连接器的局部剖视图图;并且

28.图11是示出根据本公开的实施例的用于制造连接器的方法的流程图。

29.可以预期的是,本公开的一个实施例中的要素可有利地适用于其它实施例而无需赘述。

具体实施方式

30.以下通过具体实施例来进行说明,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容清楚地了解本公开的其它优点与技术效果。此外,本公开并不限于下述具体实施例,也可通过其它不同的实施例加以施行或应用,并且,对于本说明书中的各项具体内容,可在不背离本公开的精神下进行各种修改与变更。

31.下面,基于附图对本公开的具体实施例进行详细叙述。所列举的附图仅为简单说明,并非依实际尺寸描绘,未反应出相关结构的实际尺寸,先予叙明。为了便于理解,在各附

图中使用了相同的参考标号,以指示附图中共用的相同元素。附图并未依比例绘制并且可为了清晰而被简化。一个实施例的元素及特征可有利地并入其它实施例中,而无须进一步叙述。

32.以下,参照图2至图10,对根据实施例的示例连接器100进行描述。

33.参见图2,示出了示例性的连接器100的立体结构图。该连接器100可包括外端子组件110和内端子组件120。内端子组件120沿着y轴负方向插入在外端子组件110中。

34.图3示出了外端子组件110的立体结构图。图4示出了沿着图3中的a-a线截得的外端子组件110的立体剖视图。图5示出了外端子组件110的反折带114展开时沿图3的箭头i方向(即从z轴正方向朝向z轴负方向)观察到的外端子组件110的俯视图。图6示出了外端子组件110的反折带114展开时沿图3的箭头ii方向(即从z轴负方向朝向z轴正方向)观察到的外端子组件110的仰视图。本公开的外端子组件110可以由导电材料一体形成。作为示例,可通过铸造、冲压、切削等方式来一体形成外端子组件110。

35.如图3至图6所示,作为一个非限制性示例,外端子组件110可包括对配部111以及压接部112。对配部111与压接部112可以在连接器110的轴向(如图3和图4中的y轴方向)上部分连接以形成中间连接部113。对配部111可位于外端子组件110的第一侧。压接部112可位于外端子组件110的与第一侧相对的第二侧。中间连接部113举例而言,可以采用中间连料的方式来实现对配部111和压接部112在同一个料带上结合。

36.在将对配部111与压接部112一体成型的工艺中,中间连接部113会在周向(即围绕轴向的方向)上形成有第一缺口1131,如图4、图6所示。为了保证外端子组件110、尤其是第一缺口1131处的强度,外端子组件110可进一步包括反折带114。如图3所示,反折带114可从第一缺口1131沿连接器110的周向延伸,来包围中间连接部113。包围中间连接部113的反折带114可具有轴向上的边缘1141。边缘1141可以与外部的结构抵接或者结合,由此用于定位外端子组件110。

37.作为示例,参见图3至图6,反折带114可包括对接部1142和环绕部1143。如图4所示,对接部1142可连接到对配部111与压接部112。环绕部1143可从对接部1142沿周向延伸,来包围中间连接部113。环绕部1143的宽度可大于对接部1142的宽度。如图5、图6所示,环绕部1143的末端可形成有第二缺口1144。第一缺口1131可与对接部1142以及第二缺口1144大致重合。

38.应理解,压接部112在被压接之前具有与图1所示的压接部4a大致相同的外形。图2至图4示出了压接后的状态。

39.图7示出了内端子组件120的立体示意图。内端子组件120可包括芯部121和定位部122。在组装连接器100时,可将芯部121从外端子组件110的的靠近压接部112的一端插入外端子组件110内部,并且通过内端子组件120的定位部122与外端子组件110的内部相应结构的配合,从而使得内端子组件120与外端子组件110彼此安装就位。在安装就位之后,可以对压接部112进行压接从而围住并固定内端子组件110,进而使得内端子组件120与外端子组件110相对固定,由此形成图2中示出的连接器100。

40.可选地,在内端子组件120的芯部121上可以压接有图8所示的内压接带123。内压接带123可为由导电材料制成的u形带。可使用内压接带123包裹芯部121并将内压接带123首尾压接,从而内压接带123固定并包覆于芯部121的表面上。内压接带123可优化连接器

100的电性能。

41.在外端子组件110与内端子组件120之间可以套装有图9所示的绝缘体130。绝缘体130可包括供内端子组件120插入的绝缘体通道131。绝缘体130可在外端子组件110和内端子组件120之间提供绝缘屏蔽。

42.连接器110可进一步包括外壳140。图10是包含外壳140的连接器110的部分剖视图。外端子组件120可设置在外壳140的外壳通道141内。反折带114的轴向上的边缘1141可以与外壳通道141的内壁抵接,以用于将外端子组件110固定就位。

43.下面参照图11,说明根据本公开的实施例的用于制造连接器的示例性的方法200。示例性的方法200可用于制造如上所述的连接器100。但不限于此,方法200也可用于制造其他连接器。

44.方法200开始于步骤201。在步骤201处,可使用导电材料来一体形成外端子组件110。外端子组件110可包括对配部111、压接部112和反折带114。对配部111可位于外端子组件110的第一侧(y轴负方向)。压接部112可位于外端子组件110的与该第一侧相对的第二侧(y轴正方向)。对配部111可与压接部112在连接器100的轴向上部分连接以形成中间连接部113。中间连接部113在周向上可形成有第一缺口1131。反折带114可从第一缺口1131沿连接器100的周向延伸,来包围中间连接部113。

45.在步骤202处,可沿周向弯折反折带114的环绕部1143以使得反折带114至少包围第一缺口1131。

46.在步骤203处,可将绝缘体130沿y轴负方向从外端子组件110的第二侧插入至外端子组件110并固定就位。绝缘体130可包括供内端子组件120插入的绝缘体通道131。

47.在步骤204处,可将内端子组件120从外端子组件110的第二侧插入外端子组件110,使得内端子组件120的芯部121进入并穿过绝缘体130的绝缘体通道131。

48.在步骤205处,可对压接部112进行压接,以包围并且固定内端子组件120。

49.在步骤206处,可将外端子组件110装入外壳140。外壳140可包括外壳通道141。可通过将其中安装有内端子组件120的外端子组件110插入外壳通道141内,将外端子组件110装入外壳140。可通过使反折带114的轴向上的边缘1141与外壳通道141的内壁抵接,来将外端子组件110固定就位。

50.由此,通过方法200,可以制造得到图2所示的连接器100。

51.通过本公开的示例性的连接器100和用于制造连接器的方法200,至少可以实现以下有益技术效果:

52.本实用新型的外端子组件的对配部和压接部可一体形成,可实现对配部和压接部在同一个料带上结合,从而能在生产和组装时提高产品的生产效率,降低产品的成本。

53.本实用新型在对配部与压接部之间的中间区域进一步设置了反折带,能否防止因对配部与压接部的中间连接部处的缺口导致的强度问题。

54.以上详细描述了本公开的可选实施例。但是应当理解,在不脱离本公开的广义精神和范围的情况下可以采用各种实施例及变形。本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本公开的构思做出诸多修改和变化。作为非限制性的示例,本领域技术人员可将上述系统或结构中的各个部分中的一个或多个进行省略或者于上述系统或结构中添加一个或多个部分,或用其他的具有相同或者相似的功能的部分代替本实施例中所涉及的各种

结构或系统中的一部分或者全部。因此,凡本领域技术人员依本公开的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应属于由本公开的权利要求书所确定的保护范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。