1.本实用新型涉及电池技术领域,具体涉及一种电池。

背景技术:

2.随着全球经济不断发展,能源危机逐步加深、环保意识不断增强,作为新能源及环保低碳的动力电池产业得到迅猛发展,而锂离子电池凭借其优异的性能、成熟的技术成为众多动力电池的主流发展方向。锂离子电池主要由正极、负极、电解液、隔膜构成,依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,具有反复充电的能力,随着材料种类、性能技术不断突破和生产成本的有效控制,锂离子电池质轻、续航里程长、适用范围广、能量密度高、输出功率高的优势将逐步得到体现,被作为主要的动力电池发展,是当今新能源车动力电池的主要类型。

3.随着下游产业的快速发展,对锂离子电池生产也提出了更高的要求,要求电池体积更小,储存电能更大等,这就要求了在电池生产中必须尽可能提高能量密度,以提高单位体积内存储的电能。在生产实践中,由于不同订单对于极耳位置的要求不同,有的电池极耳会处于极限位置,如非常靠近电池两侧,或者电池正负极耳之间的距离非常近等。在这种情况下,常规的极耳及极耳胶的设置,可能导致无法焊接或者封装的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型提供一种电池,能够适应极耳位于极限位置下的电池封装及焊接。本实用新型由以下技术方案实现:

5.一种电池,包括电芯主体、极耳和至少一个极耳胶,所述极耳连接在所述电芯主体上;所述极耳胶粘贴在所述极耳上;其特征在于,所述极耳胶在所述极耳的宽度方向超出所述极耳,且同一所述极耳胶超出所述极耳的宽度方向第一侧与第二侧的距离不同。

6.上述技术方案中,通过设置超出所述极耳的宽度方向第一侧与第二侧的距离不同的极耳胶,能够有效避免由于工艺要求极耳距离电芯主体宽度方向边缘过近,或者第一极耳和第二极耳之间间隔过近导致的顶封后极耳胶超出电池形态控制参数及对极耳的焊接造成障碍。

7.作为进一步的技术方案,所述极耳胶在所述电芯主体的宽度方向上不超出所述电芯主体。

8.作为进一步的技术方案,所述极耳包括第一极耳和第二极耳,所述极耳胶分别粘贴在所述第一极耳和/或第二极耳上。

9.作为进一步的技术方案,所述极耳胶的数量为两块,分别粘贴在所述第一极耳和第二极耳上。

10.作为进一步的技术方案,粘贴在所述第一极耳、第二极耳上的所述极耳胶在第一极耳、第二极耳的宽度方向第一侧超出所述极耳的距离,均大于所述宽度方向第二侧超出所述极耳的距离。

11.作为进一步的技术方案,粘贴在所述第一极耳上的所述极耳胶在第一极耳的宽度方向第一侧超出所述极耳的距离,大于所述宽度方向第二侧超出所述极耳的距离;

12.粘贴在所述第二极耳上的所述极耳胶在第二极耳的宽度方向第一侧超出所述极耳的距离,小于所述宽度方向第二侧超出所述极耳的距离。

13.作为进一步的技术方案,所述第一极耳和/或第二极耳距离所述电芯主体的宽度方向边缘小于或等于2mm。

14.作为进一步的技术方案,所述第一极耳和第二极耳之间的距离小于或等于6mm。

15.作为进一步的技术方案,所述极耳的宽度方向第一侧超出所述极耳的距离,与所述极耳的宽度方向第二侧超出同一极耳的距离之差的绝对值大于或等于0.5mm,小于或等于6mm。

16.本实用新型通过设置超出同一极耳的宽度方向第一侧与第二侧的距离不同的极耳胶,并通过限制极耳胶超出同一极耳的宽度方向第一侧与第二侧的距离,极耳的安装位置,保证了在顶封熔融后的电池形态可控,以及极耳焊接时减少极耳胶对焊接操作的阻碍。

附图说明

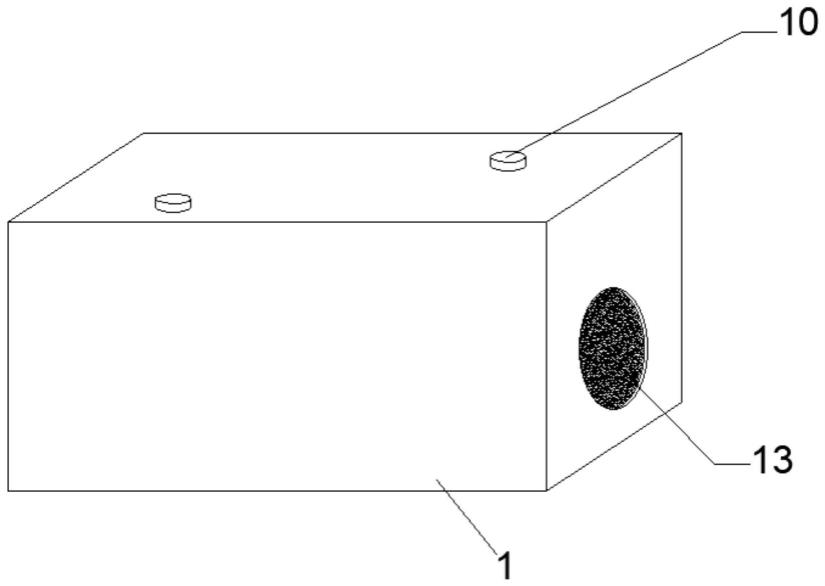

17.图1为本实用新型实施例一提供的电池的结构示意图。

18.图2为本实用新型实施例一提供的电池的结构示意图。

19.图3为本实用新型实施例二提供的电池的结构示意图。

20.图4为本实用新型实施例二提供的电池的结构示意图。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明,为了便于说明,本技术中可能会对上、下、左、右、前、后等方位进行定义,旨在便于清楚地描述构造的相对位置关系,并不用于产品在生产、使用、销售等过程中实际方位的限制。下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:

22.实施例一

23.请参阅图1,本实施例提供一种电池,包括电芯主体1、极耳和两块极耳胶,所述极耳包括正极耳21(第一极耳)、负极耳22(第二极耳)。

24.所述电芯主体1由一片或多片正极片、负极片卷绕或者层叠形成,所述正极耳21、负极耳222分别连接在所述正极片、负极片上,且所述正极耳21、负极耳22的一端超出所述电芯主体1的高度方向。所述正极耳21、负极耳22的宽度(与电芯主体1的高度方向垂直)均为4mm;所述正极耳21距离所述电芯主体1的宽度方向一端的最小距离为6mm,所述负极耳22距离所述电芯主体1的宽度方向另一端的最小距离也为6mm,所述正极耳21、负极耳22之间的最小距离为8mm。

25.两块所述极耳胶的形状大体为矩形,分别为第一极耳胶31、第二极耳胶32,长度均为12mm。所述第一极耳胶31、第二极耳胶32分别粘贴在所述正极耳21、负极耳22上,位于所述极耳与电芯主体1的连接区域,且所述极耳胶的一端超出所述电芯主体1的高度方向。所述极耳胶的长边与极耳的宽度方向平行,即也是与所述电芯主体1的宽度方向平行,所述极耳胶的一条长边的投影完全落在所述电芯主体1的内部,即所述极耳胶不超出所述电芯主

体1的宽度方向边缘。所述极耳胶粘贴在所述极耳上时,粘贴在所述正极耳21、负极耳22上的所述极耳胶在正极耳21、负极耳22的宽度方向左侧(第一侧)超出所述极耳的距离,均大于在正极耳21、负极耳22的所述宽度方向右侧(第二侧)超出所述极耳的距离。具体地,所述第一极耳胶31在正极耳21的宽度方向左侧超出所述正极耳21的距离为6mm,在正极耳21的宽度方向右侧超出所述正极耳21的距离为2mm(12mm-6mm-4mm);所述第二极耳胶32在负极耳22的宽度方向左侧超出所述负极耳22的距离为6mm,在负极耳22的宽度方向右侧超出所述负极耳22的距离为2mm。

26.作为其他可实现的技术方案,所述右侧也可以为第一侧,左侧也可以为第二侧(如图2所示);所述负极耳22也可以为第一极耳,正极耳21也可以为第二极耳。

27.作为其他可实现的技术方案,所述极耳胶粘贴在极耳上的位置可根据工艺需求和极耳的位置改变,满足所述宽度方向第一侧超出所述极耳的距离,与所述宽度方向第二侧超出同一极耳的距离之差的绝对值大于或等于0.5mm,小于或等于6mm。

28.实施例二

29.实施例二提供一种电池,请参阅图3,与实施例一不同的是,所述正极耳21距离所述电芯主体1的宽度方向一端的最小距离为1mm,所述负极耳22距离所述电芯主体1的宽度方向另一端的最小距离也为1mm(所述第一极耳和/或第二极耳距离所述电芯主体的宽度方向边缘小于或等于2mm),所述正极耳21、负极耳22之间的最小距离为18mm。在该技术方案中,粘贴在所述正极耳21上的所述第一极耳胶31在正极耳21的宽度方向左侧超出所述正极耳21的距离为1mm,在正极耳21的宽度方向右侧超出正极耳21的距离为7mm(12mm-1mm-4mm),即所述第一极耳胶31在正极耳21的宽度方向左侧超出正极耳21的距离,大于在所述宽度方向右侧超出正极耳21的距离。粘贴在所述负极耳22上的所述第二极耳胶32在负极耳22的宽度方向左侧超出所述负极耳22的距离为7mm,在负极耳22的宽度方向右侧超出负极耳22的距离为1mm(12mm-7mm-4mm),即所述第二极耳胶32在负极耳22的宽度方向左侧超出负极耳22的距离,小于在所述宽度方向右侧超出负极耳22的距离。

30.作为其他可实现的技术方案,请参阅图4,所述正极耳21和负极耳22之间的距离为6mm(第一极耳和第二极耳之间的距离小于或等于6mm),所述正极耳21距离所述电芯主体1的宽度方向一端的最小距离为7mm,所述负极耳22距离所述电芯主体1的宽度方向另一端的最小距离也为7mm。在该技术方案中,粘贴在所述正极耳21上的所述第一极耳胶31在正极耳21的宽度方向左侧超出所述正极耳21的距离为6mm,在正极耳21的宽度方向右侧超出正极耳21的距离为2mm(12mm-6mm-4mm),即所述第一极耳胶31在正极耳21的宽度方向左侧超出正极耳21的距离,小于在所述宽度方向右侧超出正极耳21的距离。粘贴在所述负极耳22上的所述第二极耳胶32在负极耳22的宽度方向左侧超出所述负极耳22的距离为2mm,在负极耳22的宽度方向右侧超出负极耳22的距离为6mm(12mm-2mm-4mm),即所述第二极耳胶32在负极耳22的宽度方向左侧超出负极耳22的距离,大于在所述宽度方向右侧超出负极耳22的距离。

31.通过设置超出极耳宽度方向第一侧和第二侧距离不同的极耳胶,避免了由于工艺要求极耳距离电芯主体宽度方向边缘过近,或者第一极耳和第二极耳之间间隔过近所导致的问题。保证了在顶封熔融后的电池形态可控,以及极耳焊接时减少极耳胶对焊接操作的阻碍。

32.以上实施例仅为充分公开而非限制本实用新型,凡基于本实用新型的创作主旨、无需经过创造性劳动即可得到的等效技术特征的替换,应当视为本技术揭露的范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。