1.本发明涉及输电线路防护领域,特别是指一种输电线路区域防护系统和防护方法。

背景技术:

2.近年来,在国民经济持续发展的带动下,我国的电力需求快速增长,随着电网规模不断扩大,电力建设发展成为以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网,变电站和电网输送容量越来越大,电力设施一旦出现事故将带来难于估量的经济损失和产生巨大的社会影响,由于电力输电线路具有分布区域广、传输距离长、地形条件复杂多变、受环境气候影响大等特点,同时,由于输配电网络大量穿越城市、乡村,更易受到人们生活、生产活动的干扰,据电力部门统计,电力设备尤其是输电线路的外力破坏跳闸事故发生率已上升为仅次于雷击跳闸事故发生率的第二位,严重影响电力生产安全运行。

3.目前,市面上的主要产品都是采用激光对射或监控视频移动侦测的方式防外力破坏检测,激光对射的原理是通过一个激光发射装置和一个激光接收装置形成的一条防护线,当有入侵物体遮挡住激光时,接收装置收不到激光信号则报警,认为有超高物体。但是激光对射只有一条激光线,输电线走廊宽度范围内无法完全监测到,超高物体能够碰到激光线的概率较小,故非常容易漏报。移动侦测通过判断防护区内是否有移动物体来确定是否有超高物体,但是防护区域内的背景复杂,容易受到塔下正常行驶的车辆、风吹动的树叶的干扰,产生误报,频繁的报警给台管理人员带来不便。

4.因此,现有的方案告警机制简单,不能详细准确全面反馈实时场景,存在大量误报和漏报;方案要么太过于理想,成本过高,实际应用不合理。比如超声探测,无法精确描绘物体,无法测量物体与电线间距离;传统点式或线状的激光雷达的方案,无法对区域内的事件准确判别,同样有漏报和误报的现象。所以视频点云融合是无疑是传统方案缺点的最佳解决方案。众所周知,输电线的区域发生入侵事件的整体概率并不高,可全天候利用摄像头 激光雷达进行实时检测,各项消耗成本过高。

技术实现要素:

5.本发明的主要目的在于克服现有技术中的上述缺陷,提出一种输电线路区域防护系统和防护方法,既实现全天候实时检测的需求,又考虑在合理的成本范围内,实现对现场进行三维建模,做到精准检测及告警。

6.本发明采用如下技术方案:

7.一种输电线路区域防护系统,其特征在于,包括塔上设备、云端服务器和移动终端,该塔上设备包括一体化感知装置和边缘计算网关,该一体化感知装置设有激光雷达模块和视频模块以采集监控区域的点云和视频数据,该边缘计算网关与一体化感知装置通信以对点云和视频数据进行分析处理和判决来识别入侵事物和事件并上传告警信息;该云端服务器与塔上设备的边缘计算网关通信以接收告警信息并进行告警信息推送和处置;该移

动终端与云端服务器和一体化感知装置通信以接收告警信息、远程查看并控制塔上设备。

8.优选的,所述激光雷达模块为多线三维激光雷达,其发射波长为905nm或1550nm。

9.优选的,所述边缘计算网关设有远程无线通信模块、近距离无线通信模块和有线通信模块,该远程无线通信模块采用3g通信或4g通信或5g通信,该近距离无线通信模块采用wifi通信,该有线通信模块采用以太网通信。

10.优选的,所述边缘计算网关设有三维背景建模模块、监测区域设置模块、入侵监测模块和告警上报模块;该三维背景建模模块用于对监控区域的高压电塔和高压电力线进行三维建模,获得监控区域的三维空间数据;该监测区域设置模块用于根据三维空间数据设置告警区域和预警区域;该入侵监测模块用于对告警区域和预警区域进行入侵监测并将点云和视频数据进行处理以识别入侵事物和事件;该告警上报模块根据入侵事物和事件向所述云端服务器上报告警信息。

11.优选的,所述入侵监测模块设有定时监测模式和手动监测模式;所述告警信息包括告警位置、告警等级、入侵类型、与电缆间距离、发生时间、持续时间以及采集的点云和视频数据。

12.优选的,所述告警区域为围绕高压电力线以安全距离为半径的曲圆柱体的立体区域;所述预警区域为路面到高压输电线最低点的立方体区域。

13.优选的,所述塔上设备还设有声光告警模块;所述云端服务器设有告警处置模块,用于根据入侵事物和事件推送告警信息至相应的移动终端及根据告警信息控制声光告警模块工作。

14.优选的,所述塔上设备还包括供电装置,该供电装置用于为所述一体化感知装置和所述边缘计算网关供电。

15.一种输电线路区域防护方法,其特征在于:包括如下步骤:

16.1)利用塔上设备的激光雷达模块和视频模块采集监控区域的点云和视频数据;

17.2)采用边缘计算网关对点云和视频数据进行分析处理和判决来识别入侵事物和事件并上传告警信息;

18.3)云端服务器接收告警信息并进行告警信息推送和处置;

19.4)移动终端接收告警信息、远程查看并控制塔上设备。

20.优选的,步骤2)中具体包括如下:

21.2.1)对监控区域的高压电塔和高压电力线进行三维建模,获得监控区域的三维空间数据;

22.2.2)根据三维空间数据设置告警区域和预警区域;

23.2.3)对告警区域和预警区域进行入侵监测,将点云和视频数据进行处理并识别入侵事物和事件;

24.2.4)根据入侵事物和事件向所述云端服务器上报告警信息.

25.由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

26.1、高准确率:由于采用了固态多线数激光雷达,可精确三维成像,可对整个检测空间进行扫描,与传统的点式/线式激光雷达相比,其扫描范围更大,获得信息更全面,可避免由于飞鸟,落叶,飞虫等带来的干扰和误判。同时由于可获得监测区域三维空间信息,与传统的摄像头方式相比,可避免由于能见度问题,如雨雪雾风和强光弱光等带来的误判。

27.2、更强的环境适应能力:由于激光雷达是主动光源的方式探测(摄像头是被动光源的方式监测,需要依赖外部光纤),可在黑天的时候仍能准确监测,因此与传统的摄像头监测的方式相比,其可实现24小时全天监测。同时,本发明选用的激光雷达是1550nm波长,视频的可见光是390~780nm,由于激光雷达波长更长,因此对雨雾粉尘具有更好的穿透力,扩展了在恶劣天气以及工地区域的监测时间,并具有更好的监测精度。

28.3、告警分级:本发明通过对监控区域的划分,并根据三维激光雷达 视频多重融合感知,对入侵事件可进行精确判定和分级,再根据告警等级进行分级处理,既保证了不会漏过严重事件,又不会占用人力处理误告警和低等级事件。

29.4、可视化:通过激光雷达和视频,可清晰还原场景,并标识出告警位置,给出入侵物和电缆间实际测量距离数据。

30.5、低功耗:本发明设计了低功耗模式和待机模式,使用太阳能电池板和蓄电池,可野外长期工作。本发明在默认是自动定时模式下工作,该模式默认在间隔5分钟开启激光雷达扫描一次,监测到异常后,再依据判决时间的等级自动缩短监测时间,异常消失后,再自动延长采集数据间隔。同时实施监测电量,在向云端上报电量告警的同时,可自动调整采集时间间隔,或进入待机模式,以增加电池蓄能时间。

31.6、易维护:本发明中塔上设备支持远程控制,可包括wi-fi和4g通信两种方式。wi-fi方式适合在维护人员现场安装维护时,在塔下直接控制,无需爬塔就可以对设备进行升级和管理;4g通信方式,适合远程升级和调试,无需人员到达现场。

附图说明

32.图1为本发明系统组成图;

33.图2为本发明告警区域和预警区域示意图;

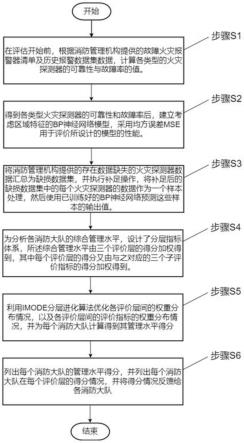

34.图3为本发明方法流程图;

35.以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详述。

具体实施方式

36.以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。

37.参见图1,一种输电线路区域防护系统,包括塔上设备、云端服务器和移动终端,该塔上设备包括一体化感知装置和边缘计算网关,该一体化感知装置设有激光雷达模块和视频模块以采集监控区域的点云和视频数据,该边缘计算网关与一体化感知装置通信以对点云和视频数据进行分析处理和判决来识别入侵事物和事件并上传告警信息;该云端服务器与塔上设备的边缘计算网关通信以接收告警信息并进行告警信息推送和处置;该移动终端与云端服务器和一体化感知装置通信以接收告警信息、远程查看并控制塔上设备。

38.其中,一体化感知装置中,视频和激光雷达分别采集数据,用于数据融合后共同完成对入侵事物和事件的判决,入侵事物指具体入侵对象,例如高空垃圾,工程器械等;入侵事件指入侵场景,例如极端天气,工程施工等。视频能很好的识别入侵的事物和事件,但在恶劣天气、强光弱光的时候,无法保证识别的准确率;而激光雷达能在强光、弱光以及恶劣天气情况下,相比视频有更好的识别率,激光雷达能监测三维数据,能准确判别是否入侵,并能给出准确的电力线与入侵物体间的距离。视频和激光雷达两种传感器都有各自的优

势,也各有劣势,做成一体设备后,通过算法融合能弥补各自的不足,使得入侵事物和事件的识别更准确和精确。

39.进一步的,激光雷达是一体化感知设备的重要部分,激光雷达的监测距离、fov、线数,直接影响监测的效果,同时为应用于塔上,还要兼顾重量和低功耗。激光雷达的选择包括并不限于采用tof方式或fmcw方式,包括并不限于采用单线或多线式,包括并不限于mems扫描或flash扫描或相控阵扫描或机械旋转式扫描。

40.实际应用中,本发明可采用多线三维激光雷达。多线激光雷达可对整个监测区域无遗漏的进行扫描,并能精确测量入侵物和电缆之间距离,线数越高监测精度越高,识别物体越准确,优选的,采用的扫描线数为480线,同时为便于适应各种场景,该激光雷达支持软件控制开启和关闭,支持待机模式,支持扫描帧频、扫描线数设置。本发明采用的激光雷达的发射波长,包括并不限于905nm和1550nm,优选的本发明一个应用实例采用了1550nm的激光,该波长的激光具有更好的穿透力,在雨雾粉尘以及夜晚等场景下具有更好的监测性能。为了弥补激光雷达的不足,并更直观的采集事件视频信息,本发明的一体化感知设备集成了摄像头,实际应用中,可选用200万像素(1280*720)分辨率720p的摄像头。

41.本发明的一体化感知装置共用了外壳以及处理单元,使得整体监控设备简洁小巧轻便,并节省了成本。同时由于采用了两种感知单元集为一体,在出厂时就已完成了对齐标定工作,无需现场安装时标定,降低了安装难度。如采用分立式方案,安装时需要在塔上完成复杂的标定工作,还需要外置时钟同步设备。另外,两种感知设备可互相弥补各自的短板,扩展检测时间,多重判决可提高检测精度。激光雷达在恶劣天气和夜晚还可正常工作,能弥补视频的不足;视频监测更直观,算法成熟,在白天有较好的识别率,能弥补激光雷达入侵事件识别的不足。通过自学习自标定算法可动态提升算法的识别率,具有很好的环境适应性。

42.边缘计算网关主要用于视频和激光雷达的推理算法部署,用于完成视频识别和激光雷达点云结构化数据提取,并完成感知融合。为完成上述算法,该边缘计算网关应具备一定的算力。本发明的一个应用实例选用的是0.5t算力。

43.进一步的,边缘计算网关设有远程无线通信模块、近距离无线通信模块和有线通信模块,远程无线通信模块可与云端服务器实现通信连接,其可采用3g通信或4g通信或5g通信,优选的,支持的4g通信。该近距离无线通信模块可与移动终端连接通信,可采用wifi通信,便于在塔下通过wi-fi对塔上设备进行远程控制。有线通信模块可与一体化感知设备连接通信,例如可采用以太网通信。为满足户外应用需求,边缘计算网关采用待机低功耗模式,以满足低功耗和工业级需求。

44.边缘计算网关还可设有三维背景建模模块、监测区域设置模块、入侵监测模块和告警上报模块等。该三维背景建模模块用于对监控区域的高压电塔和高压电力线进行三维建模,获得监控区域的三维空间数据;该监测区域设置模块用于根据三维空间数据设置告警区域和预警区域;该入侵监测模块用于对告警区域和预警区域进行入侵监测并将点云和视频数据进行处理以识别入侵事物和事件;该告警上报模块根据入侵事物和事件向云端服务器上报告警信息。

45.其中,告警区域为围绕高压电力线以安全距离为半径的曲圆柱体的立体区域;预警区域为路面到高压输电线最低点的立方体区域。告警信息包括告警位置、告警等级、入侵

类型、与电缆间距离、发生时间、持续时间以及采集的点云和视频数据。

46.本发明的边缘计算网关用于实现电力塔和电力线以及监控区域的静态建模,并通过视频算法处理视频数据来识别工程车、违法建筑等可能侵入监控区域的事物和事件,结合激光雷达的点云数据进行处理来辅助识别工程车、工程机械、违法建筑、入侵的飘挂物、树木生长等入侵物体和事件,并测量出入侵物体与电力线的最短距离等。

47.塔上设备还设有声光告警模块和供电装置,该供电装置用于为一体化感知装置和边缘计算网关提供电源。该供电装置可采用太阳能供电,其可根据塔上设备需求提供供电接口,根据当地日照情况和设备功耗选择。

48.本发明的云端服务器主要部署云端管理平台,用于对全网所有塔上设备进行管理和维护,云端服务器根据管理设备的数量、存储数据大小来配置。云端管理平台用于实现所有塔上设备的设备基本信息管理、故障管理、告警管理、历史数据存储和查询,用户账号管理,用户账号的分权分域管理等。云端服务器除了用于接收云平台推送的告警信息,远程查看并控制塔上设备,还可根据告警定位启动导航。云端服务器还设有告警处置模块,用于根据入侵事物和事件推送告警信息至相应的移动终端及根据告警信息控制声光告警模块工作。

49.本发明的移动终端用于部署移动端维护软件,根据需要可灵活选取手机、移动电脑、平板等移动终端,移动终端可选不同的操作系统,包括并不限于android,ios等。

50.参见图3,本发明还提出一种输电线路区域防护方法,基于上述的一种输电线路区域防护系统实现,包括如下步骤:

51.1)利用塔上设备的激光雷达模块和视频模块采集监控区域的点云和视频数据。本发明采用激光雷达和视频进行融合感知,共同判别,采集的信息更全面,弥补了各自的不足,提高了入侵物体和事件判决的准确度。

52.2)采用边缘计算网关对点云和视频数据进行分析处理和判决来识别入侵事物和事件并上传告警信息。具体可包括如下:

53.2.1)对监控区域的高压电塔和高压电力线进行三维建模,获得监控区域的三维空间数据。该步骤中,基于背景建模原理对监控区域的高压电塔和高压电力线完成三维建模,获得待监控区域三维底图即三维空间数据。通过激光雷达监控区域的点云数据,将当前正常环境设为背景模型,在该背景下,所有检测的前景点云即可判定为入侵事物或事件。

54.本发明中,与前景点云对应的是背景点云,背景点云指监控场景下所有检测到的点云里静止的点(三维建模),背景点云周期性更新。在监控时,将实时点云与背景点云做对比并分割出前景点云,当前景点云出现,即可根据前景点云位置分析判断入侵事物或事件。

55.由于电力线较细,激光雷达在远距离感知高压电力存在精度不够的情况,即激光雷达对电力线的点云获取有限,仅可获取电力线相对聚光雷达距离近的局部点云数据。在该条件下,对局部数据进行标准悬链线建模,拟合出完整电力线并加入背景模型中,针对该模型进行区域划分及后面的监控工作,可根据高压电塔及电力线局部点云,基于既定的双曲余弦公式公式y=a*cosh(x/a),再通过最小二乘进行拟合。本发明中,考虑电力线热胀冷缩的特征,因气候环境影响而存在建模偏差,背景建模周期可设置为三个月,或将加大告警区域设置。

56.2.2)根据三维空间数据设置告警区域和预警区域。本发明在高压输电区域防护方

面主要关注两点,一是以电力线为中心,二是以高压输电区域的地面预防。因此包括两大区域:围绕高压电力线(悬链线)以安全距离为半径的曲圆柱体的告警区域,以及从路面到高压输电线最低点的立方体区域的预警区域,参见图2。

57.基于背景建模,考虑事物入侵状态分为动态入侵和静态入侵(可能被判定为背景),预警主要针对工程车一类的动态入侵,出现可疑的施工车辆可提前预知;告警区域是以输电线为中心,既对动态入侵进行监测,也可监测静态入侵事件,例如树木生长,堆积物等情况凡是入侵告警区域应立即告警,在预警区域则可根据实时场景,做出不同反馈告警。在此基础上,可根据需求分别对告警区域及预警区域再次做报警等级划分。

58.2.3)对告警区域和预警区域进行入侵监测,将采集的点云和视频数据进行处理并识别入侵事物和事件。

59.该步骤中的入侵监测依靠视频和激光雷达共同完成,是输电线路防外破的主要功能模块。通过激光雷达和视频精确检测目标空间位置、大小、与电缆间距离等,误差可严格控制在cm级别,并可通过可视化的方式呈现。本发明重点提出激光雷达和摄像头的协同工作:在天气较好的白天,基于ai的视频识别算法具有功耗低,识别率高,算法简单等特点。视频识别出异常物体或异常事件后,再开启激光雷达进行精确定位测量和事件确认;在能见度较低或夜晚时,相对于视频,激光雷达具有更好的夜间和穿透力,激光雷达识别出入侵事件后,触发摄像头拍照取证,并综合判断入侵物体和事件。综上,在多数情况下仅保留单感知设备运行,触发入侵事件后再采用视频 点云数据融合实现监测判断。在此基础上,入侵监测可选设置如下监测模式:

60.定时监测(默认间隔5分钟):由于入侵事件通常持续时间短,因此可根据现场情况设定一定时间间隔进行定时监测,以降低功耗。本发明的一个应用实例,软件可任意设定1s~24h时间间隔,使用激光雷达或摄像头,定期采集数据,并触发识别算法,一旦识别出异常,立即同时开启激光雷达和摄像头进入长时间持续监测模式,直至异常消失,并将点云数据和视频帧数据进行取证存储。

61.手动监测模式:根据需要可切换为手动监测模式,通过远程可实时查看视频和点云数据。

62.根据需要还可支持触发扫描、自动检测等多种入侵监测模式设置。

63.2.4)根据入侵事物和事件向云端服务器上报告警信息。

64.该步骤中,在监测到异常时,经过视频和激光雷达融合感知算法双重确认,并经短期延时确认后,告警信息主动上报云端服务器。上报的告警信息包括告警位置、告警等级、入侵类型、与电缆间距离、发生时间、持续时间,采集的激光雷达点云、视频帧数据等。

65.3)云端服务器接收告警信息并进行告警信息推送和处置。

66.该步骤中,云端服务器在收到告警信息后,进行告警分发和处置流程。云端管理平台可支持与移动终端通信,根据告警等级以及对应告警等级进行告警处置。其支持用户账号的分权分域,不同账号有不同区域告警的不同权限,云端管理平台根据告警位置,告警等级等推送给相应的移动终端,每个移动终端分发给不同的维护人员,只有对应移动终端的维护人员,可获得完整的告警信息,并可通过远程喊话、或导航到达现场处置。推送信息包括告警位置、告警等级、与电缆间距离,入侵事件类型、发生时间等。云平台根据在塔上部署的声光告警和提示设备,进行处置。例如:在塔上部署了喊话器,可通过预先设定的喊话内

容自动喊话,维护人员也可以远程直接喊话提醒驱离。

67.4)移动终端接收告警信息、远程查看并控制塔上设备。具体的,移动终端可根据空间坐标,开启路线导航。

68.本发明的防护系统和防护方法基于固态高分辨率激光雷达和视频一体设备,使用激光雷达点云三维建模技术、图像ai识别以及激光雷达点云ai识别算法技术、点云和视频多感知融合技术,针对输电线路下方区域发生的施工、超高吊车经过、挖掘机钩挂、飘挂物、非法建筑、树木生长等影响输电线路安全的事件进行监控,并实现相应的处置。

69.上述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。