1.本发明属于既有建筑加固改造技术领域,尤其涉及一种既有建筑新增大跨度清水混凝土悬挑结构及连接方法。

背景技术:

2.在既有建筑的基础上四周增加悬挑结构,主要做法是:新增悬挑钢梁通过锚栓与既有建筑结构边梁连接,对应新增悬挑钢梁位置在既有结构混凝土楼板下设置不少于2跨的钢梁,该钢梁与原混凝土梁通过锚栓连接,以解决新加悬挑钢梁下翼缘压力对边梁产生的扭转效应。新增悬挑钢梁梁顶标高高于既有建筑混凝土楼板面一个翼缘厚度,在混凝土楼板面对应新增钢梁翼缘位置设置连续至少2跨的钢板带,此钢板带与新增钢梁翼缘采用对接焊缝连接,此钢板带通过贯穿原结构楼板的螺栓于板下新加钢梁上翼缘连接,从而保证了悬挑钢梁上翼缘拉力的有效传递。

3.但是,目前,现有技术中还无法实现既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的方案。

技术实现要素:

4.鉴于以上分析,本发明旨在提供一种既有建筑新增清水混凝土悬挑结构及连接方法,解决了现有技术无法实现既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的问题。

5.本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:本发明提供了一种既有建筑新增清水混凝土悬挑结构,包括新增楼层悬挑梁、内跨楼层梁、楼层连接纵筋、新增屋顶悬挑梁、内跨屋顶梁和屋顶连接纵筋;内跨楼层梁设于既有楼层梁上,新增楼层悬挑梁通过楼层连接纵筋与内跨楼层梁连接,形成楼层悬挑结构;内跨屋顶梁设于既有屋顶梁上,新增屋顶悬挑梁通过屋顶连接纵筋与内跨屋顶梁连接,形成屋顶悬挑结构;新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁为清水混凝土悬挑梁;新增楼层悬挑梁为预制件,内跨楼层梁为现浇件;新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁的接触面为锯齿形,锯齿形的单齿形状包括依次连接的倾斜边、第一弧形边、竖直边和第二弧形边;新增楼层悬挑梁的梁顶标高高于既有楼层梁的梁顶标高,新增楼层悬挑梁上部的最外层楼层连接纵筋全部从既有楼层梁的上表面通过,新增楼层悬挑梁上部的第二层楼层连接纵筋通过局部剔凿既有楼层梁与既有楼层梁连接;新增屋顶悬挑梁的梁顶标高高于既有屋顶梁的梁顶标高;屋顶连接纵筋全部与内跨屋顶梁连接,仅从既有屋顶梁的上表面通过。

6.进一步地,内跨楼层梁与既有楼层梁之间通过楼层抗剪钢筋连接。

7.进一步地,楼层抗剪钢筋为短筋或型钢。

8.进一步地,内跨屋顶梁与既有屋顶梁之间通过屋顶抗剪钢筋连接。

9.进一步地,屋顶抗剪钢筋为短筋或型钢。

10.进一步地,新增楼层悬挑梁横截面的形状为t形;和/或,新增屋顶悬挑梁横截面的形状为t形。

11.进一步地,楼层连接纵筋的数量为多个,多个楼层连接纵筋分为多层布置;和/或,

屋顶连接纵筋的数量为多个,多个屋顶连接纵筋分多层布置。

12.进一步地,新增楼层悬挑梁的梁顶与既有楼层梁的梁顶的标高差为40~70mm。

13.进一步地,新增楼层悬挑梁的梁顶与既有楼层梁的梁顶的标高差为40mm、48mm、50mm、56mm、63mm、66mm或70mm。

14.进一步地,新增屋顶悬挑梁的梁顶与既有屋顶梁的梁顶的标高差为180~230mm。

15.进一步地,新增屋顶悬挑梁的梁顶与既有屋顶梁的梁顶的标高差为180mm、200mm、220mm或230mm。

16.进一步地,上述既有建筑新增清水混凝土悬挑结构还包括框架柱加固件,框架柱加固件包括加固层以及设于加固层内的加固短筋,加固层包裹既有框架柱,加固层通过加固短筋与既有框架柱固定连接。

17.进一步地,框架柱加固件还包括加固箍筋,加固箍筋捆绑于加固层的外壁。

18.进一步地,加固层的厚度为150~250mm。

19.进一步地,加固层的厚度为150mm、165mm、188mm、210mm、235mm或250mm。

20.本发明还提供了一种既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接方法,用于上述既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接,该连接方法包括如下步骤:步骤1:预制新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁,在预制新增楼层悬挑梁新增屋顶悬挑梁的过程中,将楼层连接纵筋插入新增楼层悬挑梁中,楼层连接纵筋的端部裸露,将屋顶连接纵筋插入新增屋顶悬挑梁中,屋顶连接纵筋的端部裸露;步骤2:将新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁运送至施工现场;步骤3:在施工现场,将预制的新增楼层悬挑梁吊装至指定位置,使得裸露的楼层连接纵筋位于既有楼层梁上方;将预制的新增屋顶悬挑梁吊装至指定位置,使得裸露的屋顶连接纵筋位于既有屋顶梁上方;步骤4:根据内跨楼层梁和内跨屋顶梁的设计外形,分别制作灌浆腔,将混凝土浆料灌入灌浆腔中,固化后分别形成内跨楼层梁和内跨屋顶梁,裸露的楼层连接纵筋被内跨屋顶梁包裹,裸露的屋顶连接纵筋被内跨屋顶梁包裹,完成既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接。

21.与现有技术相比,本发明至少可实现如下有益效果之一。

22.a)本发明提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构,综合采用了多种加固方法,例如,新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁通过楼层连接纵筋实现稳固连接,新增屋顶悬挑梁与内跨屋顶梁通过屋顶连接纵筋实现稳固连接,且新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁具有清水混凝土效果,从而能够实现既有建筑新增清水混凝土悬挑结构。

23.b)本发明提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构,通过框架梁加固件的设置,框架柱加固件包括加固层以及设于加固层内的加固短筋,采用扩大横截面法对既有框架柱进行加固,一方面由于新增悬挑结构的重量带来的框架柱内力增加,需要满足框架柱自身的受力要求;另一方面,楼层和屋顶悬挑梁纵筋可以尽量多的从此扩大区域通过,加强了梁纵筋在柱内的锚固效果。

24.c)本发明提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构中,为了提高新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁之间的接触稳定性,新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁的接触面为锯齿形,这样,

相当于增加了新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁的接触面之间的粗糙度,锯齿形的接触面能够更有效地提高新增楼层悬挑梁与内跨楼层梁之间的连接强度。

25.d)本发明提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构中,由于锯齿形部位的设置,在新增楼层悬挑梁的生产过程中以及新增楼层悬挑梁的灌浆过程中可能会出现混凝土浆料无法灌至锯齿形角落的问题,通过对单齿形状的设计,单齿形状包括依次连接的倾斜边、第一弧形边、竖直边和第二弧形边,混凝土浆料能够顺着倾斜边和第一弧形边流入锯齿形的角落,然后,沿着竖直边和第二弧形边流入下一个单齿,从而能够保证凝土浆料能够灌至锯齿形角落。

26.本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

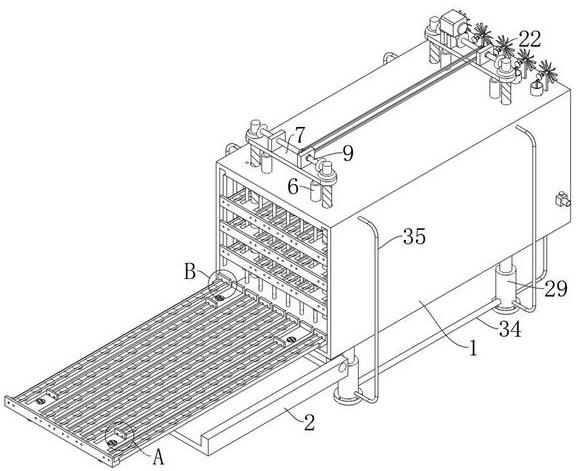

27.附图仅用于示出具体实施例的目的,而并不认为是对本发明的限制,在整个附图中,相同的参考符号表示相同的部件;图1为本发明实施例一提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的结构示意图;图2为图1的a-a剖视图;图3为图1的b-b剖视图;图4为图1的c-c剖视图;图5为图1的d-d剖视图;图6为图1的e-e剖视图;图7为本发明实施例一提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构中新增楼层悬挑梁锯齿形的结构示意图;图8为本发明实施例二提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构额连接方法的流程图。

28.附图标记:1-新增楼层悬挑梁;101-倾斜边;102-第一弧形边;103-竖直边;104-第二弧形边;2-内跨楼层梁;3-楼层连接纵筋;4-新增屋顶悬挑梁;5-内跨屋顶梁;6-屋顶连接纵筋;7-既有楼层梁;8-既有屋顶梁;9-加固层;10-加固短筋;11-既有框架柱;12-加固箍筋。

具体实施方式

29.下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例,其中,附图构成本发明的一部分,并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。

30.既有建筑新增悬挑结的解决方案主要是集中在增加悬挑钢梁、采取措施保证钢梁与既有建筑主体结构的可靠连接以及如何加强既有建筑结构边梁的抵抗抗扭能力方面。

31.实施例一本实施例提供了一种既有建筑新增清水混凝土悬挑结构,参见图1至图7,包括新增楼层悬挑梁1、内跨楼层梁2、楼层连接纵筋3、新增屋顶悬挑梁4、内跨屋顶梁5和屋顶连接纵筋6,其中,内跨楼层梁2设于既有楼层梁7上,新增楼层悬挑梁1通过楼层连接纵筋3与内

跨楼层梁2连接,从而能够形成楼层悬挑结构,内跨屋顶梁5设于既有屋顶梁8上,新增屋顶悬挑梁4通过屋顶连接纵筋6与内跨屋顶梁5连接,从而能够形成屋顶悬挑结构,新增楼层悬挑梁1和新增屋顶悬挑梁4为清水混凝土悬挑梁,具有清水混凝土效果。

32.与现有技术相比,本发明提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构,综合采用了多种加固方法,例如,新增楼层悬挑梁1与内跨楼层梁2通过楼层连接纵筋3实现稳固连接,新增屋顶悬挑梁4与内跨屋顶梁5通过屋顶连接纵筋6实现稳固连接,且新增楼层悬挑梁1和新增屋顶悬挑梁4具有清水混凝土效果,从而能够实现既有建筑新增清水混凝土悬挑结构。

33.对于内跨楼层梁2与既有楼层梁7之间的连接,为了能够保证两者界面间力的传递,两者可以通过楼层抗剪钢筋(例如,短筋或型钢等)连接。

34.同样地,对于内跨屋顶梁5与既有屋顶梁8之间的连接,为了能够保证界面间力的传递,两者可以通过屋顶抗剪钢筋(例如,短筋或型钢等)连接。

35.为了能够有效简化新增楼层悬挑梁1的梁柱节点核心区楼层连接纵筋的排布,高效发挥楼层连接纵筋的受拉强度,新增楼层悬挑梁1横截面的形状为t形。

36.具体来说,上述楼层连接纵筋3的数量为多个,多个楼层连接纵筋3分为多层布置。同样地,上述屋顶连接纵筋6的数量为多个,多个屋顶连接纵筋6分多层布置。

37.为了能够减少对既有楼层梁7的损伤,新增楼层悬挑梁1的梁顶标高高于既有楼层梁7的梁顶标高,两者的标高差为40~70mm,例如,40mm、48mm、50mm、56mm、63mm、66mm或70mm。通过占用部分既有楼面建筑的方式,使得新增楼层悬挑梁1上部的最外层楼层连接纵筋3全部从既有楼层梁7的上表面通过,新增楼层悬挑梁1上部的第二层楼层连接纵筋3通过局部剔凿既有楼层梁7与既有楼层梁7连接,从而能够大大减少对既有楼层梁7的混凝土剔凿量,减小对既有建筑的损伤。

38.同样地,为了减少对既有屋顶梁8的损伤,新增屋顶悬挑梁4的梁顶标高高于既有屋顶梁8的梁顶标高,两者的标高差为180~230mm,例如,180mm、200mm、220mm或230mm。通过占用部分屋顶建筑做法,这部分高度一般建筑要求不严格,结构可以利用,使得屋顶连接纵筋6全部与内跨屋顶梁5连接,仅从既有屋顶梁8的上表面通过,做到完全不损伤原结构。

39.为了能够有效简化新增屋顶悬挑梁4的梁柱节点核心区屋顶连接纵筋6的排布,高效发挥屋顶连接纵筋6的受拉强度,新增屋顶悬挑梁4横截面的形状为t形。

40.考虑到清水混凝土悬挑结构的增加,同样会增大既有建筑框架梁的原有各个结构构件的承重,因此,上述既有建筑新增清水混凝土悬挑结构还包括框架柱加固件。

41.具体来说,该框架柱加固件包括加固层9(例如,钢筋混凝土加固层)以及设于加固层9内的加固短筋10,加固层9包裹既有框架柱11,加固层9通过加固短筋10与既有框架柱11固定连接。这样,通过框架梁加固件(即加固层9和加固短筋10)的设置,采用扩大横截面法对既有框架柱11进行加固,一方面,由于新增清水混凝土悬挑结构的重量带来的既有框架柱11的内力增加,需要满足既有框架柱11自身的受力要求;另一方面,新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁的楼层连接纵筋和屋顶连接纵筋可以尽量多地从扩大区域(即框架柱加固件区域)通过,从而能够加强楼层连接纵筋和屋顶连接纵筋在既有框架柱11和框架梁加固件内的锚固效果。

42.为了能够进一步提高既有框架柱11的整体结构强度,上述框架柱加固件还包括加固箍筋12,加固箍筋12捆绑于加固层9的外壁,通过加固箍筋12的设置,能够进一步提高既

有框架柱11的整体结构强度。

43.示例性地,加固层9的厚度为150~250mm,例如,150mm、165mm、188mm、210mm、235mm或250mm。

44.为了能够有效提高施工效率,上述新增楼层悬挑梁1可以为预制件,内跨楼层梁2为现浇件。

45.考虑到施工方式不同,两者的接触面不可避免地会存在一定的差异,为了提高新增楼层悬挑梁1与内跨楼层梁2之间的接触稳定性,上述新增楼层悬挑梁1与内跨楼层梁2的接触面为锯齿形,这样,相当于增加了新增楼层悬挑梁1与内跨楼层梁2的接触面之间的粗糙度,锯齿形的接触面能够更有效地提高新增楼层悬挑梁1与内跨楼层梁2之间的连接强度。

46.对于锯齿形的单齿形状,具体来说,包括依次连接的倾斜边101、第一弧形边102、竖直边103和第二弧形边104。这是因为,由于锯齿形部位的设置,在新增楼层悬挑梁1的生产过程中以及新增楼层悬挑梁1的灌浆过程中可能会出现混凝土浆料无法灌至锯齿形角落的问题,通过对单齿形状的设计,混凝土浆料能够顺着倾斜边101和第一弧形边102流入锯齿形的角落,然后,沿着竖直边103和第二弧形边104流入下一个单齿,从而能够保证凝土浆料能够灌至锯齿形角落。

47.实施例二本实施例还提供了一种既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接方法,参见图8,用于实施例一的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接,该连接方法包括如下步骤:步骤1:预制新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁,在预制新增楼层悬挑梁新增屋顶悬挑梁的过程中,将楼层连接纵筋插入新增楼层悬挑梁中,楼层连接纵筋的端部裸露,将屋顶连接纵筋插入新增屋顶悬挑梁中,屋顶连接纵筋的端部裸露;步骤2:将预制的新增楼层悬挑梁和新增屋顶悬挑梁分别运送至施工现场;步骤3:在施工现场,将预制的新增楼层悬挑梁吊装至设计的指定位置,使得裸露的楼层连接纵筋位于既有楼层梁上方,且位于内跨楼层梁的设计空间中;在施工现场,将预制的新增屋顶悬挑梁吊装至设计的指定位置,使得裸露的屋顶连接纵筋位于既有屋顶梁上方,且位于内跨屋顶梁的设计空间中;步骤4:根据内跨楼层梁和内跨屋顶梁的设计外形,分别制作用于内跨楼层梁和内跨屋顶梁的灌浆腔,将混凝土浆料分别灌入内跨楼层梁和内跨屋顶梁的灌浆腔中,静置固化后分别形成内跨楼层梁和内跨屋顶梁,同时,上述裸露的楼层连接纵筋被内跨屋顶梁包裹,裸露的屋顶连接纵筋被内跨屋顶梁包裹,从而完成既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接。

48.与现有技术相比,本实施例提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的连接的有益效果与实施例一提供的既有建筑新增清水混凝土悬挑结构的有益效果基本相同,在此不一一赘述。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。