技术特征:

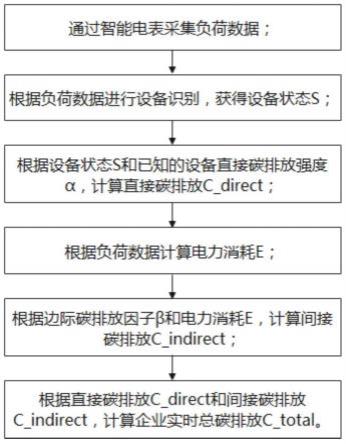

1.一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤s1:通过智能电表采集负荷数据;步骤s2:根据负荷数据进行设备识别,获得设备状态s;步骤s3:根据设备状态s和已知的设备直接碳排放强度α,计算直接碳排放c

direct

;步骤s4:根据负荷数据计算电力消耗e;步骤s5:根据边际碳排放因子β和电力消耗e,计算间接碳排放c

indirect

;步骤s6:根据直接碳排放c

direct

和间接碳排放c

indirect

,计算企业实时总碳排放c

total

。2.根据权利要求1所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,步骤s3中,所述直接碳排放c

direct

的计算公式为:其中,是设备i在时间区间j内的直接碳排放强度,s

i,j

是设备i在时间区间j内的状态。3.根据权利要求1所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,步骤s5中,所述间接碳排放c

indirect

的计算公式为:其中,β

j

是时间区间j内连接到工厂总线的边际碳排放因子,e

j

是时间区间j内工厂的电力消耗。4.根据权利要求1所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,步骤s6中,所述企业实时总碳排放c

total

的计算公式为:c

total

=c

direct

c

indirect

。5.根据权利要求3所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,步骤s5中,通过求解最优潮流获得连接总线的边际碳排放因子β,所述边际碳排放因子β的计算公式为:β=c

′

g-c

g

其中,c

′

g

表示发动机碳排放,c

g

表示发电机碳排放。6.根据权利要求1所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,步骤s2中,所述设备识别基于多头自注意力机制和门控循环单元,具体过程包括数据嵌入、关系学习和状态识别。7.根据权利要求6所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,所述数据嵌入的具体过程,包括以下步骤:步骤a1:利用公式将输入序列x转化为具有整数值的x,其中min(x)是x中的最小值,代表了获取整数值部分的操作;步骤a2:将x分成子序列集合每一个子序列的长度是l;

步骤a3:将每一个在子序列中的值嵌入到g维超空间中,获得子序列的向量表示矩阵u。8.根据权利要求7所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,所述关系学习的具体过程,包括以下步骤:步骤b1:矩阵u作为关系学习环节的输入,利用n个门控循环单元层提取其中的文本信息,并将这些信息输出为隐藏状态h;步骤b2:使用由m个点积注意块组成的多头自注意力机制模块学习向量的内在关系,输出mha

o

;步骤b3:将m个点积注意块的输出串接起来获得head,使用一个全连接层将head连接到mha

o

;步骤b4:使用一个归一层对head与mha

o

的和进行归一化处理,得到out1;步骤b5:使用具有两个线性转换的全连接前馈层以out2=f(out1)=max(0,out1w1 bs1)w2 bs2的方式应用至out1,其中w1和w2表示权重,bs1和bs2表示偏离;步骤b6:使用另一个归一层对out1与out2的和进行归一化处理,得到关系学习的结果out3。9.根据权利要求8所述的一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,其特征在于,所述状态识别的具体过程为:out3被用作另一个全连接层的输入,并使用softmax函数作为激活函数,以此获得相应设备不同状态的概率,取概率大于阈值的设备状态作为设备的运行状态,从而形成设备状态集合s。

技术总结

本发明公开了一种基于设备识别的企业实时碳排放计量方法,首先通过智能电表采集负荷数据,负荷数据作为电力消耗计算和设备识别的输入,分别获得电力消耗和设备状态;然后根据设备状态和已知的设备直接碳排放强度,计算直接碳排放;再根据边际碳排放因子和电力消耗,计算间接碳排放;最后企业实时总碳排放为直接碳排放和间接碳排放的和。本发明实现对企业碳排放的实时、准确估计,提高碳排放信息的可信度,同时增强企业的社会责任感;有利于更好地制定和调整减少碳排放的相关政策和措施;有利于更准切地监控和协助低碳经济的运行和转型,提高低碳经济的活力;适用于不同行业,具有普适性。适性。适性。

技术研发人员:虞昉 王荣根 赵萍 叶吉超 陈俊仕 谢天佑 王慕宾 张智涛 姚影 孙歆 颜拥

受保护的技术使用者:国网浙江省电力有限公司丽水供电公司

技术研发日:2022.06.13

技术公布日:2022/11/29

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。