1.本技术涉及土木工程技术领域,具体而言,涉及一种隧道掌子面挤出变形控制方法。

背景技术:

[0002][0003]

隧道技术发展到今天,大埋深隧道成为未来发展的必然趋势,而隧道的埋深越大,围岩的初始应力就会越高,这就会导致“高地应力”问题,在高地应力条件下,即使是强度较高的岩石,也会表现出部分的软岩特性,对于高地应力软岩隧道,有着质软、结构松散、岩体稳定性差等显著特征,使得在隧道开挖过程中出现围岩变形量大且变形速率快、初支严重变形而导致侵限严重、掌子面挤出变形过大导致局部坍塌、频繁设计变更等问题。目前对掌子面挤出变形的控制一般采用加大初期支护参数、采用短台阶法施工、超前小导管加固等较为单一的方法,未能成体系的对掌子面挤出变形进行控制,在实际的施工中无法给出更综合、更准确的变形控制指导。

技术实现要素:

[0004]

本技术的主要目的在于提供一种隧道掌子面挤出变形控制方法,解决如何对隧道掌子面挤出变形进行更综合、更准确的变形控制指导的问题。

[0005]

为了实现上述目的,根据本技术的第一方面提供了一种隧道掌子面挤出变形控制方法。

[0006]

根据本技术的隧道掌子面挤出变形控制方法包括:获取高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量;根据所述掌子面的挤出变形量确定掌子面的变形等级;若变形等级为一级,则选择环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行变形控制;若变形等级为二级,则选择环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制;若变形等级为三级,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。

[0007]

可选的,所述获取高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量包括:根据玻璃纤维锚杆与和全站仪测试高地应力软岩隧道掌子面挤出变形量,所述玻璃纤维锚杆为在隧道中心沿着隧道轴线打入的与围岩无接触的玻璃纤维锚杆。

[0008]

可选的,根据所述掌子面的挤出变形量确定掌子面的变形等级包括:若掌子面的挤出变形量为大于或等于10厘米且小于20厘米,则将确定掌子面的变形等级为一级;若掌子面的挤出变形量为大于或等于20厘米且小于30厘米,则将确定掌子面的变形等级为二级;若掌子面的挤出变形量为大于或等于30 厘米,则将确定掌子面的变形等级为三级。

[0009]

可选的,所述选择环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行变形控制包括:隧道开挖前在拱部施作超前小导管;上台阶断面以弧形导坑开挖,并进行上台阶初期支护;上台阶核心土开挖;下台阶两侧墙开挖以及支护;下台阶核心土开挖;仰拱施工。

[0010]

可选的,所述选择环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制包

括:隧道开挖前在拱部施作超前管棚;上台阶断面以弧形导坑开挖,并进行上台阶初期支护;上台阶核心土开挖;下台阶两侧墙开挖以及支护;下台阶核心土开挖;仰拱施工。

[0011]

可选的,所述选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制包括:若掌子面的挤出变形量为大于或等于30厘米且小于或等于40厘米,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及上台阶玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制;若掌子面的挤出变形量为大于40厘米,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及全断面玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。

[0012]

可选的,所述选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及上台阶玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制包括:隧道开挖前在拱部施作超前管棚;上台阶施作玻璃纤维锚杆;上台阶断面以弧形导坑开挖,并进行上台阶初期支护;上台阶核心土开挖;下台阶两侧墙开挖以及支护;下台阶核心土开挖;仰拱施工。

[0013]

可选的,所述选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及全断面玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制包括:隧道开挖前在拱部施作超前管棚;全断面施作玻璃纤维锚杆;上台阶断面以弧形导坑开挖,并进行上台阶初期支护;上台阶核心土开挖;下台阶两侧墙开挖以及支护;下台阶核心土开挖;仰拱施工。

[0014]

可选的,所述根据玻璃纤维锚杆与和全站仪测试高地应力软岩隧道掌子面挤出变形量包括:获取在隧道中心沿着隧道轴线打入的与围岩无接触的玻璃纤维锚杆的第一端头坐标,其中第一端头坐标为玻璃纤维锚杆在掌子面前方的端头坐标;获取从第二次爆破开始每次爆破前玻璃纤维锚杆的第二端头坐标,其中,第二端头坐标为玻璃纤维锚杆露出掌子面的端头坐标;根据第一端头坐标、每次爆破前的第二端头坐标,计算每次爆破的挤出变形量;将每次爆破的挤出变形量进行叠加得到在玻璃纤维锚杆的长度范围内的掌子面的挤出变形量。

[0015]

可选的,所述环形开挖预留核心土的循环开挖进尺范围为大于等于0.5米且小于等于1m,预留核心土的面积大于或等于开挖断面面积的50%,预留核心土的顶面距离开挖拱顶的高度范围为大于或等于1.5米且小于或等于2米。

[0016]

在本技术实施例的隧道掌子面挤出变形控制方法中,首先获取高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量;根据所述掌子面的挤出变形量确定掌子面的变形等级;若变形等级为一级,则选择环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行变形控制;若变形等级为二级,则选择环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制;若变形等级为三级,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。可以看到,本技术实施例中的隧道掌子面挤出变形控制方法,对掌子面的挤出变形量进行了分级,而且针对不同级别的变形提供了不同的变形控制方式,相比于现有的单一性的变形控制方式,提供了更准确的综合性控制方式。

附图说明

[0017]

构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,使得本技术的其它特征、目的和优点变得更明显。本技术的示意性实施例附图及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

[0018]

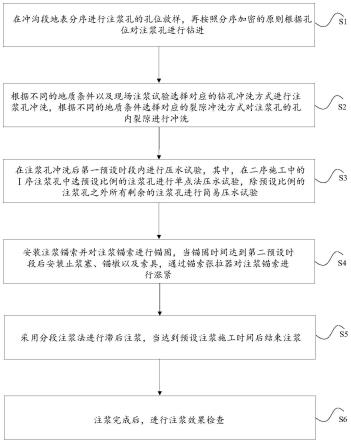

图1是根据本技术实施例提供的一种隧道掌子面挤出变形控制方法的流程图;

[0019]

图2是根据本技术实施例提供的一种隧道的横截面示意图;

[0020]

图3是根据本技术实施例提供的一种环形开挖预留核心土和超前小导管结合的控制方式的施工流程图;

[0021]

图4、图5是根据本技术实施例提供的一种超前小导管支护的示意图;

[0022]

图6为是根据本技术实施例提供的一种环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式的施工流程图;

[0023]

图7、图8是根据本技术实施例提供的一种超前管棚支护的示意图;

[0024]

图9是根据本技术实施例提供的一种环形开挖预留核心土、超前管棚以及上台阶玻璃纤维锚杆结合的方式的施工流程图;

[0025]

图10、图11是根据本技术实施例提供的一种在上台阶施作玻璃纤维锚杆对应的横向剖面图和纵向剖面图;

[0026]

图12是根据本技术实施例提供的一种环形开挖预留核心土、超前管棚以及全断面玻璃纤维锚杆结合的方式的施工流程图;

[0027]

图13、图14是根据本技术实施例提供的一种为在全断面施作玻璃纤维锚杆对应的横向剖面图和纵向剖面图;

[0028]

图15、图16是根据本技术实施例提供的一种根据玻璃纤维锚杆与和全站仪测试高地应力软岩隧道掌子面挤出变形量的示意图。

具体实施方式

[0029]

为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。

[0030]

需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0031]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

[0032]

如图1所示,为本技术实施例的一种隧道掌子面挤出变形控制方法的流程图,具体的该方法包括如下步骤s101-s105:s101、获取高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量;s102、根据所述掌子面的挤出变形量确定掌子面的变形等级;s103、若变形等级为一级,则选择环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行变形控制;s104、若变形等级为二级,则选择环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制;s105、若变形等级为三级,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。

[0033]

步骤s101中高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量是提前通过相关的变形测

试方式得到的,具体的相关的变形测试方式不做限制,任何一种现有的能够确定高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量的方式都可以,可以是人工测试方式也可以是智能化设备辅助测试方式。

[0034]

得到高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量后,进入步骤s102,即根据变形量确定掌子面的变形等级,具体的确定方式为:若掌子面的挤出变形量为大于或等于10厘米且小于20厘米,则将确定掌子面的变形等级为一级;若掌子面的挤出变形量为大于或等于20厘米且小于30厘米,则将确定掌子面的变形等级为二级;若掌子面的挤出变形量为大于或等于30厘米,则将确定掌子面的变形等级为三级。其中,一级为普通变形,二级为严重变形,三级为极严重变形。对变形量进行分级后,能够针对变形的程度确定更为合适的变形控制方式。

[0035]

针对不同的变形等级,本技术实施例提供了不同的变形控制方式,具体如下:

[0036]

若由步骤s102确定的变形等级为一级,则选择环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行变形控制。首先对环形开挖预留核心土方式进行单独说明。如图2所示,为隧道的横截面示意图,为了对环形开挖预留核心土的方式进行说明,将其分为六个部分,分别为上台阶弧形区域1、上台阶核心土区域2、下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域4、下台阶核心土区域5、仰拱区域6。环形开挖预留核心土的方式是先对上台阶弧形区域1进行弧形开挖,并进行上台阶初期支护;上台阶初期支护完成后,对上台阶核心土区域2进行开挖;上台阶核心土开挖完成后,对下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域 4进行开挖和初期支护;之后再对下台阶核心土区域5进行开挖;最后对仰拱区域6进行施工。在隧道施工中,预留核心土可以对掌子面施加一个反向推力,不至于使开挖面的围岩“挤压”出来,能够有效控制掌子面挤出变形。优选的,在实际施工时,环形开挖预留核心土的循环开挖进尺范围为大于等于0.5米且小于等于1m,预留核心土的面积不低于开挖断面面积的50%,核心土顶面距离开挖拱顶高度范围为大于或等于1.5米且小于或等于2米。另外还需要说明的是,对于上述中的初期支护,优选的支护参数可以为采用27cm的喷射混凝土,锚杆采用长度为6m,设置间距为1.0

×

1.0m,并采用间距为0.5~0.6m的 i25b型钢钢架。

[0037]

下面结合图2对环形开挖预留核心土和超前小导管结合的方式进行说明,如图3所示为环形开挖预留核心土和超前小导管结合的控制方式的施工流程图,具体的流程包括:施工准备完成后,在隧道开挖前在拱部施作超前小导管,如图4和图5所示,为超前小导管11支护的示意图,图4中a为设置间距,角度α为设置范围,图5中l是纵断方向钻孔长度和纵断方向注浆长度,b为搭接长度,角度β为设置角度。优选的,本实施例提供了拱部施作超前小导管的施作参数,如表1中所示;在拱部施作超前小导管后,上台阶断面以弧形导坑开挖(即上台阶弧形区域1进行弧形开挖),并进行上台阶初期支护;上台阶初期支护完成后,进行上台阶核心土开挖(即对上台阶核心土区域2进行开挖);上台阶核心土开挖完成后,下台阶两侧墙开挖以及支护(即对下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域4进行开挖和初期支护);之后再进行下台阶核心土开挖(即对下台阶核心土区域5进行开挖);最后进行仰拱施工(即对仰拱区域6进行施工),仰拱施工完成后进入下一个施工循环。

[0038]

表1超前小导管及超前管棚的施作参数表

[0039] 超前小导管超前管棚钢管直径42mm108mm

设置范围120

°

120

°

设置角度7

°

~10

°3°

~6

°

纵断方向钻孔长度3~5m10~30m纵断方向注浆长度3~5m10~30m搭接长度1.0m3.5m设置间距300mm250mm

[0040]

若由步骤s102确定的变形等级为二级,则选择环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制。下面结合图2对环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行说明,如图6所示为环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式的施工流程图,具体的流程包括:施工准备完成后,在隧道开挖前在拱部施作超前管棚,超前管棚支护是沿着隧洞开挖轮廓周线,将一系列钢管顺着隧道轴线方向按一定次序打入开挖前方得围岩内,然后向管内注浆固结,最终形成一个棚架支护体系,可以发挥其梁拱效应,有效抑制围岩松动与垮塌。同时可以改善软岩的物理力学性质,增强其自承能力,即加固效应。且其能够使得掌子面前方围岩与隧道周围围岩分离,有效解决减小掌子面挤出变形问题。如图7和图8所示,为超前管棚12支护的示意图,图7中a为设置间距,角度α为设置范围,图8中l是纵断方向钻孔长度和纵断方向注浆长度,b为搭接长度,角度β为设置角度。优选的,本实施例提供了拱部施作超前管棚的施作参数,如表1中所示;在拱部施作超前管棚后,上台阶断面以弧形导坑开挖 (即上台阶弧形区域1进行弧形开挖),并进行上台阶初期支护;上台阶初期支护完成后,进行上台阶核心土开挖(即对上台阶核心土区域2进行开挖);上台阶核心土开挖完成后,下台阶两侧墙开挖以及支护(即对下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域4进行开挖和初期支护);之后再进行下台阶核心土开挖(即对下台阶核心土区域5进行开挖);最后进行仰拱施工(即对仰拱区域6进行施工),仰拱施工完成后进入下一个施工循环。

[0041]

若由步骤s102确定的变形等级为三级,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。具体的,对于若掌子面的挤出变形量为大于或等于30厘米且小于或等于40厘米,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及上台阶玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制;若掌子面的挤出变形量为大于40厘米,则选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及全断面玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制。本技术实施例是根据变形量的大小,进行了上台阶施作玻璃玻璃纤维锚杆和全断面施作玻璃纤维锚杆的区别。不管是哪种玻璃纤维锚杆的施作,都具有玻璃纤维锚杆施作的作用。玻璃纤维锚杆施作,即玻璃纤维锚杆注浆加固,注浆加固由若干根垂直于掌子面插入的玻璃纤维注浆锚杆组成,玻璃纤维注浆锚杆具有如下优点:1)、可快速挖除。采用玻璃纤维注浆锚杆预加固后的地段,开挖机械可快速挖除通过,有利于实现隧道的机械化高效施工;2)、杆体全段锚注结合。玻璃纤维注浆锚杆不仅为杆体全段提供了锚固力,同时还加固了杆周岩体;3)、强度高,重量轻。同种规格下,玻璃纤维锚杆的抗拉强度高于普通钢制锚杆,而重量较轻,利于施工且能保证施工加固效果;4)安全性高。玻璃纤维锚杆具有防静电、阻燃、高度抗腐蚀、耐酸碱和耐低温等优点,能够满足实际中安全施工的要求。

[0042]

下面结合图2对环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行说明,如图9所示为环形开挖预留核心土、超前管棚以及上台阶玻璃纤维锚杆结合的方式的施工流程图,具体的流程包括:施工准备完成后,在隧道开挖前在拱部施作超前管棚,超前管棚施作的相关

说明参见上述“环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制”中对应的说明,此处不再赘述;在拱部施作超前管棚后,上台阶施作玻璃纤维锚杆(即在上台阶弧形区域1和上台阶核心土区域2施作玻璃锚杆),如图10和图11所示,为在上台阶施作玻璃纤维锚杆 13对应的横向剖面图和纵向剖面图,图10中,c为布置间距,图11中d为锚杆长度;上台阶施作玻璃纤维锚杆后,上台阶断面以弧形导坑开挖(即上台阶弧形区域1进行弧形开挖),并进行上台阶初期支护;上台阶初期支护完成后,进行上台阶核心土开挖(即对上台阶核心土区域2进行开挖);上台阶核心土开挖完成后,下台阶两侧墙开挖以及支护(即对下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域4进行开挖和初期支护);之后再进行下台阶核心土开挖(即对下台阶核心土区域5进行开挖);最后进行仰拱施工(即对仰拱区域6进行施工),仰拱施工完成后进入下一个施工循环。

[0043]

如图12所示为环形开挖预留核心土、超前管棚以及全断面玻璃纤维锚杆结合的方式的施工流程图,具体的流程包括:施工准备完成后,在隧道开挖前在拱部施作超前管棚,超前管棚施作的相关说明参见上述“环形开挖预留核心土和超前管棚结合的方式进行变形控制”中对应的说明,此处不再赘述;在拱部施作超前管棚后,全断面施作玻璃纤维锚杆(即在隧道断面所有六个区域施作玻璃纤维锚杆),如图13和图14所示,为在全断面施作玻璃纤维锚杆13 对应的横向剖面图和纵向剖面图,图13中,c为布置间距,图14中d为锚杆长度;全断面施作玻璃纤维锚杆后,上台阶断面以弧形导坑开挖(即上台阶弧形区域1进行弧形开挖),并进行上台阶初期支护;上台阶初期支护完成后,进行上台阶核心土开挖(即对上台阶核心土区域2进行开挖);上台阶核心土开挖完成后,下台阶两侧墙开挖以及支护(即对下台阶左侧墙区域3、下台阶右侧墙区域4进行开挖和初期支护);之后再进行下台阶核心土开挖(即对下台阶核心土区域5进行开挖);最后进行仰拱施工(即对仰拱区域6进行施工),仰拱施工完成后进入下一个施工循环。

[0044]

另外,优选的,对于玻璃纤维注浆施作时,锚杆孔的直径大于玻璃纤维注浆锚杆1.5cm以上,玻璃纤维注浆锚杆穿过掌子面正前方的不良地质段a(如图11、图14所示)插入至更前方的正常地质段,掌子面采用直径为30mm全粘接型玻璃纤维锚杆进行加固,锚杆长度为15m,各玻璃纤维注浆锚杆间平行布置,布置方式为间距2m

×

2m的梅花形布置,搭接长度取5m。

[0045]

进一步,对于高地应力软岩隧道的掌子面的挤出变形量的获取方式,本技术给出了一种优选的方案。具体为:根据玻璃纤维锚杆与和全站仪测试高地应力软岩隧道掌子面挤出变形量,其中,玻璃纤维锚杆为在隧道中心沿着隧道轴线打入的与围岩无接触的玻璃纤维锚杆。下面结合图15和图16对根据玻璃纤维锚杆与和全站仪测试高地应力软岩隧道掌子面挤出变形量的实现进行说明。

[0046]

首先,获取在隧道中心沿着隧道轴线打入的与围岩无接触的玻璃纤维锚杆 7(需要说明的是此处的玻璃纤维锚杆与前述选择环形开挖预留核心土、超前管棚以及玻璃纤维锚杆结合的方式进行变形控制中的玻璃纤维锚杆的作用和施作方式都不相同,因此用不同的编号进行区别)的第一端头坐标,其中第一端头坐标为玻璃纤维锚杆7在掌子面8前方的端头坐标;获取从第二次爆破开始每次爆破前玻璃纤维锚杆7的第二端头坐标,其中,第二端头坐标为玻璃纤维锚杆7露出掌子面8的端头坐标;根据第一端头坐标、每次爆破前的第二端头坐标,计算每次爆破的挤出变形量;将每次爆破的挤出变形量进行叠加得到在玻璃

纤维锚杆7的长度范围内的掌子面8的挤出变形量。

[0047]

需要说明的是,打入与围岩无接触的玻璃纤维锚杆7的设计是为了使掌子面8变形挤出的过程中,玻璃纤维锚杆7不会受到与围岩接触产生的摩擦影响其挤出,这样可以保证最终测试结果的准确性。在实际的施工中,为了让玻璃纤维锚杆7能够固定在隧道中,还是需要在头部进行锚固,如图16所示,在隧道内部的有一段锚固9。对于如何固定实现玻璃纤维锚杆7与围岩无接触的方式,具体为将用于打入玻璃纤维锚杆7的钻孔的直径大于玻璃纤维锚杆7 的直径,优选的可以设置钻孔的直径为玻璃纤维锚杆7的直径的1.5倍,实际施工中也可以适应性的调整。并且玻璃纤维锚杆7与钻孔之间没有注浆,即不对玻璃纤维锚杆7进行注浆,因为注浆之后的局部加固作用也会影响掌子面8 与玻璃纤维锚杆7的共同挤出变形,最终导致变形监测不准确甚至与围岩实际情况不符。

[0048]

进一步的,获取玻璃纤维锚杆7的第一端头坐标,具体是获取玻璃纤维锚杆7在掌子面8前方的端头坐标,即获取玻璃纤维锚杆7在隧道最内部端头的坐标,该坐标在变形测量前后是不变的,是一个绝对的坐标值。另外,对于玻璃纤维锚杆7的第一端头坐标的获取具体是通过全站仪10测试得到的,全站仪10是安装在掌子面8后方,具体的安装位置是沿隧道轴线架设,距离掌子面8的长度可以根据隧道开挖宽度确定:优选的将距离掌子面8三倍的隧道开挖宽度确定为全站仪10距离掌子面8的长度。需要说明的是,在测试过程中掌子面8随着爆破的进行会变动,但是全站仪10的位置是不变的,也即全站仪10的位置是根据初始的掌子面8来计算确定的,在后续的测量过程中,全站仪10的位置是不变的。需要说明的是,在测试的过程中,各种坐标的值是以全站仪10为原点坐标得到的。获取从第二次爆破每次爆破前玻璃纤维锚杆 7的第二端头坐标是为了通过测量下一进尺爆破前玻璃纤维锚杆7端头的坐标,来计算上一进尺的掌子面8挤出变形量,这样可以使掌子面8充分的发生挤出变形,得到的变形量可信度更高。与玻璃纤维锚杆7的第一端头坐标的获取方式相同,玻璃纤维锚杆7的第二端头坐标也是通过假设在掌子面8后方的全站仪4测量得到的。根据第一端头坐标、每次爆破前的第二端头坐标,计算每次爆破的挤出变形量具体是:根据第一端头坐标、每次爆破前的第二端头坐标、玻璃纤维锚杆7的初始长度计算玻璃纤维锚杆7每次的进尺;将玻璃纤维锚杆7每次的进尺、爆破进尺之间的差值确定为每次爆破的挤出变形量。给出具体的示例进行说明:如图16所示,假设第二次爆破前玻璃纤维锚杆7的第二端头坐标为y2,第一端头坐标为y0,爆破进尺为l,玻璃纤维锚杆7的初始长度为l,则玻璃纤维锚杆7第一次爆破的进尺的计算为:l-(y0–

y2);然后将该进尺与爆破进尺进行差值计算,得到第一次爆破的挤出变形量s1=l-(l

‑ꢀ

(y0–

y2))=(y0–

y2) l

–

l。通过上述的计算方式,同样可以得到第二次爆破的挤出变形量s2=(y0–

y3) 2l

–

l,其中y3为第三次爆破前玻璃纤维锚杆7 的第二端头坐标;以此类推,假设第i次爆破前都测量的玻璃纤维锚杆7的第二端头的坐标为yi,得到第i个进尺(第i次爆破)掌子面8挤出变形量表达式为si=(y0–yi 1

) il

–

l。需要说明的是,玻璃纤维锚杆7的初始长度l是根据隧道开挖宽度、爆破进尺确定,具体的玻璃纤维锚杆7的初始长度为整数倍的爆破进尺l,且玻璃纤维锚杆7的初始长度大于三倍的隧道开挖宽度。爆破进尺l是一个根据施工需求预设的长度值。最后,将前述中计算得到的每次爆破的挤出变形量进行叠加得到在玻璃纤维锚杆7的长度范围内的掌子面8 的挤出变形量。结合上述的示例,即在玻璃纤维锚杆7的长度范围内的掌子面 8的挤出变形量其中n是由玻璃纤维锚杆7的初始长度和爆破进尺所决定的。

[0049]

以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。