1.本发明涉及既有石砌体房屋抗震加固技术领域,具体涉及一种即有石结构基础滑移隔震加固结构及其加固方法。

背景技术:

2.目前我国广大农村建筑的主要结构形式为砌体结构,石结构在我国东南沿海、华北太行山和青藏高原等地区大量存在,尤其是福建省沿海地区,石结构的建筑尤为普遍。现存的农村石结构房屋的大多建于上世纪八、九十年代,多数为一至三层,一般无正规设计,无抗震设防,基本无抗震构造措施,多数存在着抗震不利的隐患。

3.近几十年来,各次大地震中,砌体结构的破坏都比较严重,造成惨重的人员伤亡和经济损失。震害表明,石结构房屋的震害指数通常比其它砌体结构更高。因此对石结构房屋进行修缮和加固,以保障居民生命财产安全,提高石结构房屋的安全性是目前亟待解决的问题。

4.建筑隔震技术是减轻地震灾害最有效的方法之一。建筑隔震技术是在房屋的基础或下部与上部之间设置隔震层将建筑分为上下两个部分,隔震层具有足够的竖向刚度,能承受上部建筑物的自重及荷载,吸收耗散地震能量。其中基础隔震应用最为广泛。对于广泛存在于我国村镇地区石结构房屋的加固处理,考虑到成本因素、施工条件的限制、施工工艺的复杂性,现有技术中并没有可靠的隔震结构及方法。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本发明提供了一种即有石结构基础滑移隔震加固结构及其加固方法。

6.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种即有石结构基础滑移隔震加固结构,包括设置在呈阶梯状结构的石基础上的滑移隔震层、分别设置在石基础两侧的支撑墩、分别设置在支撑墩上和外墙上的预埋钢板以及设置在预埋钢板之间的阻尼器,滑移隔震层位于室内地面标高以下、室外地面标高以上;

7.滑移隔震层包括设置在所述石基础的顶皮和建筑一层的第一皮墙体之间的多组万向球和多组垫片,万向球与垫片交叉设置。

8.进一步地,支撑墩与室内地面之间设置有软弹性填充层。

9.进一步地,相邻万向球之间具有间距,相邻垫片之间具有间距。

10.进一步地,万向球包括设置在石基础的顶皮上的牛眼轮轴承以及配合连接在所述牛眼轮轴承上且与建筑一层的第一皮墙体相抵接的滚珠。

11.进一步地,垫片为楔形结构。

12.进一步地,支撑墩包括植入石基础中的钢筋以及浇筑并对钢筋包裹的混凝土层。

13.本发明还提供了一种即有石结构基础滑移隔震加固结构的加固方法,包括以下步骤:

14.s1:沿外墙内侧地面开凿,开凿深度至石基础顶皮石块底部,随后清除墙体内的杂物及灰尘;

15.s2:将万向球放入至滑移隔震层内,铺设低强度水泥砂浆,并塞入临时固定楔形垫片,保证垫片达到的标高高于原灰缝顶高;

16.s3:待砂浆初凝后,卸下临时固定楔形垫片,在灰缝处填充砂浆,外墙表面勾缝处理;

17.s4:随后在滑移隔震层下方增设钢筋混凝土支承墩,并在钢筋混凝土支承墩上安装预埋钢板,同时在滑移隔震层上的第二皮和第三皮条石之间安装预埋钢板;

18.s5:在预埋钢板之间安装薄壁钢管铅阻尼器;

19.s6:在外墙内侧回填软弹性材料,深度直至室内地面标高处至支承墩顶,完成外墙施工;

20.s7:在内墙墙边两侧内地面开凿,开凿深度至石基础顶皮墙体底部,随后重复s2-s5,再向内墙两侧内回填软弹性材料,深度直至室内地面标高处至支承墩顶。

21.进一步地,步骤s2中塞入临时固定楔形垫片时,楔形垫片从墙的两侧对称成组布置,内外同时塞紧,每块条石设两组,或沿长度400设一组;沿长度方向设置多组楔形钢垫板,人工从墙的两侧对称塞紧楔形垫片,并保证垫片面到达的标高比原灰缝顶高10mm。

22.进一步地,当滑移隔震层穿越入户门时,若入户门门框材质为石结构,则在滑移隔震层位置用切割机将门框进行切割,厚度同隔震层厚度;随后清理内部杂物,填充砂浆与万向球。

23.本发明具有以下有益效果:本发明所提供的一种即有石结构基础滑移隔震加固结构及其加固方法,其结构可靠,使用性能好,利用既有石砌体灰缝改造的基础滑移隔震隔震层加固施工大大提高石砌体房屋的抗震性能,克服了目前服役石砌体房屋抗震性能的缺陷,排除了抗震安全隐患,该方法切实可行,取材方便,适用于既有大部分石结构房屋抗震加固。并且通过阻尼器,使得滑移隔震层有阻尼,确保建筑具有复位能力,提高使用性能。

附图说明

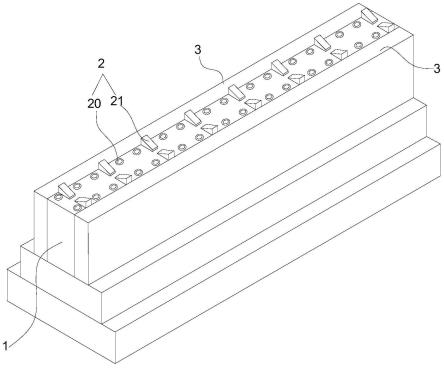

24.图1为本发明中加固结构轴测图;

25.图2为本发明中滑移隔震层结构示意图。

具体实施方式

26.以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

27.如图1至图2所示,一种即有石结构基础滑移隔震加固结构,包括设置在呈阶梯状结构的石基础1上的滑移隔震层2、分别设置在石基础1两侧的支撑墩3、分别设置在支撑墩3上和外墙上的预埋钢板4以及设置在预埋钢板4之间的阻尼器5。利用既有房屋基础顶部的灰缝作为隔震滑移层,隔震滑移层宽度厚度同灰缝厚度。滑移隔震层2位于室内地面标高以下、室外地面标高以上。滑移隔震层2水平位移控制为120mm,这样可以确保既有建筑有足够宽度的滑移面,滑移隔震层2下方增设钢筋混凝土支承墩作为建筑物滑移后的支承面,支承墩断面宽度不小于120mm,支承墩配筋,其钢筋植入石基础1中。为保证地震后建筑具有复位

能力,在外墙四周底部设置一定数量的薄壁钢管铅阻尼器5,其可屈服长度一般不小于100mm,具有良好的耗能能力。铅阻尼器5间距3m左右,每面墙约为2个,整栋民宅石结构约设置8个铅阻尼器5,不影响建筑外观,装置简单,维护方便,造价较低。

28.滑移隔震层2包括设置在石基础1的顶皮和建筑一层的第一皮墙体之间的多组万向球20和多组垫片21,垫片21为楔形结构,相邻万向球20之间具有间距,相邻垫片21之间具有间距。万向球20与垫片21交叉设置。万向球20包括设置在石基础1的顶皮上的牛眼轮轴承以及配合连接在牛眼轮轴承上且与建筑一层的第一皮墙体相抵接的滚珠,滚珠直径约15mm,万向球20的牛眼轮轴承直径约54mm,承载力为800kg。一般来说,经估算两层建筑其外墙底部所受的竖向压力约为600n/m,内墙底部所受的竖向压力约为800n/m。三层建筑其外墙底部所受的竖向压力约为900n/m,内墙底部所受的竖向压力约为1200n/m。在每皮墙体四角下方靠近主垫片21位置安放4个万向球20,清除主垫片21,在墙体下方中部再安放4个万向球20,通常万向球20的间距为200mm左右。地震来临时上部建筑物与下部基础发生一定量的相对位移,从而消耗地震能量,降低地震对结构物的破坏。滑移隔震层2中的成品万向球20也可以采用其他类型可承重的钢滚珠。

29.支撑墩3与室内地面之间设置有软弹性填充层6。支撑墩3包括植入石基础1中的钢筋以及浇筑并对钢筋包裹的混凝土层。

30.本发明还提供了一种即有石结构基础滑移隔震加固结构的加固方法,包括以下步骤:

31.s1:沿外墙内侧600mm宽度范围内地面开凿,开凿深度至石基础1顶皮石块底部,随后清除墙体内的杂物及灰尘。在进行清除时,用撬棍配合铁锤清除墙体灰缝内的辅助垫片21及砂浆,毛刷清扫灰缝内杂物及灰尘;打凿隔震层下方墙体凸起部分;清水冲洗灰缝;用撬棍配合铁锤清除滑移层顶上一皮条石之间的竖缝。

32.s2:将万向球20放入至滑移隔震层2内,铺设铺30mm厚m2.5低强度水泥砂浆,并塞入临时固定楔形垫片21,保证垫片21达到的标高高于原灰缝顶高。步骤s2中塞入临时固定楔形垫片21时,楔形垫片21从墙的两侧对称成组布置,内外同时塞紧,每块条石设两组,或沿长度400设一组;沿长度方向设置多组楔形钢垫板,人工从墙的两侧对称塞紧楔形垫片21,并保证垫片21面到达的标高比原灰缝顶高10mm。

33.s3:待砂浆初凝后,卸下临时固定楔形垫片21,在灰缝处填充砂浆,外墙表面勾缝处理;

34.s4:随后在滑移隔震层2下方增设钢筋混凝土支承墩,并在钢筋混凝土支承墩上安装预埋钢板4,同时在滑移隔震层2上的第二皮和第三皮条石之间安装预埋钢板4;钢筋混凝土支承墩安装预埋钢板,平面尺寸120mm

×

200mm,厚度10mm。滑移层上的第二皮和第三皮条石之间安装预埋钢板,平面尺寸120mm

×

200mm,厚度10mm。

35.s5:在预埋钢板4之间安装薄壁钢管铅阻尼器5;薄壁钢管铅阻尼器由直径38mm的薄壁钢管、铅芯、黏弹性材料、上下连接钢板组成。将薄壁钢管铅阻尼器焊接于支承墩顶和墙体的预埋钢板上。

36.s6:在外墙内侧回填软弹性材料,深度直至室内地面标高处至支承墩顶,完成外墙施工;

37.s7:在内墙墙边两侧600mm宽度范围内地面开凿,开凿深度至石基础1顶皮墙体底

部,随后重复s2-s5,再向内墙两侧内回填软弹性材料,深度直至室内地面标高处至支承墩顶。

38.当滑移隔震层2穿越入户门时,若入户门门框材质为石结构,则在滑移隔震层2位置用切割机将门框进行切割,厚度同隔震层厚度;随后清理内部杂物,填充砂浆与万向球20。

39.以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。