技术特征:

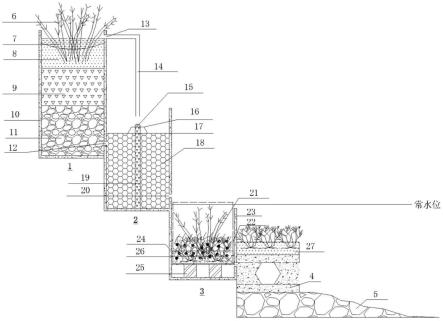

1.一种治理农村面源磷污染的复合型生态护岸结构,其特征在于:包括沿坡面向水面依次逐级降低设置的生态缓冲槽(1)、防堵塞填料净化槽(2)、植物-微生物控氧耦合净化槽(3)、生态鱼巢(4)及石笼防冲刷结构(5),所述生态缓冲槽(1)包括自上而下依次设置的耐水湿植被层(6)、滞水层(7)、第一种植土壤层(8)、粗砂层(9)、砾石层(11),所述生态缓冲槽(1)上部设有溢流孔(13),出水管(14)由所述溢流孔(13)伸出至所述防堵塞填料净化槽(2)内,所述防堵塞填料净化槽(2)包括竖直设置在槽内中心的中心出水筒(19)、填充在槽内的强化型除磷填料层(18)、设置在所述中心出水筒(19)上的溢流板(16)、设置在所述溢流板(16)上的半球形格栅(15)及铺设在所述强化型除磷填料层(18)上的截污网(17),所述植物-微生物控氧耦合净化槽(3)包括外槽(23)、活动设置在所述外槽(23)内的内槽(22)、连接外槽(23)内底部与内槽(22)外底部的光敏液压杆(25)、铺设在所述内槽(22)内的第二种植土壤层(24)以及种植在所述第二种植土壤层(24)内的植物-微生物耦合体(21);当外部光线强度变化时,所述内槽(22)随光敏液压杆(25)的伸缩在外槽(23)内进行竖向运动。2.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述生态缓冲槽(1)上表面为下凹式结构,所述下凹式结构上表面与溢流孔(13)下方的空间所形成的空间构成所述滞水层(7)。3.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述第一种植土壤层(8)由砂、壤质土壤混合而成,为下凹型结构,中部土壤厚度为15~25cm,两侧土壤厚度为20~30cm;所述粗砂层(9)由粒径小于5mm的砂构成,厚度为20~30cm;所述砾石层(11)由粒径范围5~20mm的砾石构成,厚度为40~50cm。4.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述生态缓冲槽(1)的槽体(10)为砖砌、无砂混凝土、玻璃钢或碳钢材质;所述溢流孔(13)设置在远离岸坡顶部的一侧的所述槽体(10)上方距离种植土壤5cm处,直径为3cm;所述槽体(10)下方距离底部10cm处开有与防堵塞填料净化槽(2)相连通且直径为3cm的第一排水孔(12);所述防堵塞填料净化槽(2)在远离生态缓冲槽(1)一侧的槽壁下方距离底部10cm处开有与植物-微生物控氧耦合净化槽(3)相连通且直径为3cm的第二排水孔(20);所述植物-微生物控氧耦合净化槽(3)在远离防堵塞填料净化槽(2)的外槽(23)下方距离底部10cm处开有与生态鱼巢(4)相连通且直径为3cm的第三排水孔(26)。5.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述出水管(14)呈直角状垂直于所述防堵塞填料净化槽(2)中心,所述半球形格栅(15)位于出水管(14)正下方,所述半球形格栅(15)直径5cm。6.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述外槽(23)为固定式矩形槽体结构,由无砂混凝土浇筑而成,壁厚2cm;所述内槽(22)的高度为20cm;所述植物-微生物耦合体(21)由挺水植物(28)、沉水植物(29)在植物幼苗期同高效聚磷菌类中空球体(30)整体用尼龙网(31)包裹缠绕制成,所述高效聚磷菌类中空球体(30)由高效聚磷菌为优势菌群的颗粒污泥包裹在类中空球体中制成;所述颗粒污泥由来自污水处理厂的成熟活性污泥经sbr反应器颗粒化培养后制成,培养至粒径2~2.4mm;所述类中空球体为干化污泥烧制而成的表面带孔隙的蜂巢状结构,所述类中空球体壁厚为2~3mm、粒径为16~18mm。7.根据权利要求1所述的复合型生态护岸结构,其特征在于:所述生态鱼巢(4)为长方

体形状的预制混凝土块以及设置在所述预制混凝土块上的水生植物生长槽,所述预制混凝土块左右及前后方四面开孔,内部联通开孔,所述水生植物生长槽内铺设有第三种植土壤层(27),所述第三种植土壤层(27)内种植有耐水淹草本植物。

技术总结

本实用新型涉及一种治理农村面源磷污染的复合型生态护岸结构,包括沿坡面向水面依次逐级降低设置的生态缓冲槽、防堵塞填料净化槽、植物-微生物控氧耦合净化槽、生态鱼巢及石笼防冲刷结构,所述生态缓冲槽包括自上而下依次设置的滞水层、耐水湿植被层、第一种植土壤层、粗砂层、砾石层,所述防堵塞填料净化槽包括中心出水筒、强化型除磷填料层、溢流板、半球形格栅及截污网,所述植物-微生物控氧耦合净化槽包括外槽、内槽、光敏液压杆、第二种植土壤层以及植物-微生物耦合体。本实用新型的复合型生态护岸结构在综合净化面源污染物的基础上增强了对磷的拦截净化能力,是农村面源磷污染末端治理的有效手段。末端治理的有效手段。末端治理的有效手段。

技术研发人员:赵晴 樊蓓莉 张衢 毛韦达

受保护的技术使用者:北京东方利禾景观设计有限公司

技术研发日:2022.01.28

技术公布日:2022/11/10

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。