1.本发明属于心肺复苏抢救技术领域,尤其是涉及心跳骤停患者心脑灌注增强系统。

背景技术:

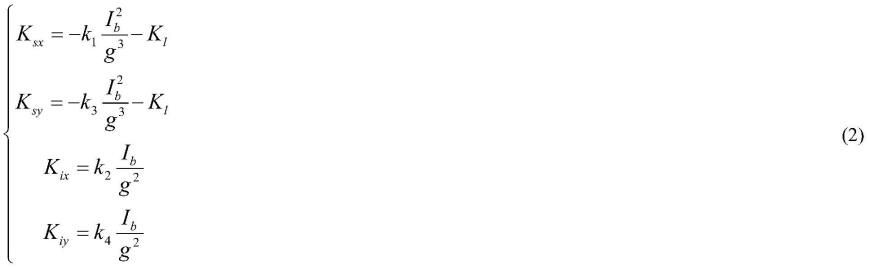

2.心跳骤停是临床上最危急的情况,对于心跳骤停,最重要的抢救措施就是心肺复苏(cpr),一般cpr患者的生存率只有20-30%,国际平均的则不到5%,cpr时是否能尽早出现自主循环恢复(rosc)是患者预后的最重要的直接决定因素。

3.rosc出现的前提条件是持续足够的冠状动脉灌注压(ccp),目前临床上主要依靠持续心外按压和外周静脉使用肾上腺素来实现,但从目前的临床效果看,结果不尽如人意,同时cpr时产生的血流有限,很难维持大脑最基本的血供,常常导致rosc后大脑无法恢复,成为植物人,因此如何更有效地提高心脏和大脑的灌注,是临床上亟待解决的问题。

4.为此,我们提出心跳骤停患者心脑灌注增强系统,通过在舒张期增加对复苏预后起决定性作用的心脏和大脑的血流来解决上述问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的是针对上述问题,提供可进一步提高心脏和大脑灌注的心跳骤停患者心脑灌注增强系统。

6.为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:心跳骤停患者心脑灌注增强系统,包括以下步骤:包括以下步骤:

7.s1,将心外按压机与心跳骤停患者进行连接以进行机械心外按压;

8.s2,用穿刺针对患者进行股动脉穿刺,随后从穿刺针尾部顺入导丝,通过导丝将可充气球囊送入至患者体内,送入后将可充气球囊保留在患者体内,并将导丝退出;

9.s3,可充气球囊的外部配套设有充放气控制系统,并将充放气控制系统与心外按压机进行电性连接;

10.s4,通过按压机上的控制电信号传输到充放气控制系统中进行分析,并对可充气球囊的充放气节奏进行对应控制,实现按压期对球囊实施放气,按压松弛期对球囊实施充气;

11.s5,在心肺复苏结束后,将气囊球从患者的体内移出。

12.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s1步骤中心外按压机用于对患者进行心脉复苏的按压作业,通过医护人员进行自主调节控制。

13.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s2步骤中可充气球囊内部设有一条空腔隧道以通导丝,并利用导丝和穿刺针将可充气球囊送入患者体内,在送入过程先后将穿刺针和导丝退出。

14.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s2步骤中可充气球囊为橡胶材质。

15.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s2步骤中可充气球囊送入位置为患者左锁骨下动脉远侧的降主动脉内。

16.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s3步骤中充放气控制系统检测心外按压机的按压规律,并通过分析传输的电信号控制可充气球囊的起搏。

17.在上述的心跳骤停患者心脑灌注增强系统中,所述s4步骤中可充气球囊随按压机上的控制电信号进行充气和放气,以增加心脏冠状动脉和脑部供血动脉的灌注。

18.与现有的技术相比,本心跳骤停患者心脑灌注增强系统的优点在于:借鉴主动脉球囊反搏(iabp)的原理,在心外按压时经股动脉置入气囊球,整合心外按压机,在心脏“舒张期”部分阻断主动脉的前向血流,引导cpr时产生的有限的血流进入冠状动脉和大脑等重要器官,提高心脑灌注,由于心脏主要的供血是在舒张期,此时对心脏的灌注增加尤为明显,同时气囊球的前端在心脏“舒张期”给予肾上腺素等缩血管药物,提升局部血压,进一步提高心脏和大脑灌注效果,达到增强心脑灌注的目的。

附图说明

19.图1是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的原理作用示意图;

20.图2是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的心脏按压-反搏与灌注作用节奏示意图;

21.图3是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的可充气球囊充气位置示意图;

22.图4是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的可充气球囊与气瓶的连接示意图;

23.图5是图4中穿刺针的结构示意图;

24.图6是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的可充气球囊的示意图;

25.图7是图4中气瓶的内部结构示意图;

26.图8是本发明提供的心跳骤停患者心脑灌注增强系统的导丝与可充气球囊作用示意图。

27.图中,7穿刺针、11第一导气管、12可充气球囊、16气瓶、17氦气、18液压杆、19活塞、20第二导气管、21空腔隧道、22导丝。

具体实施方式

28.以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。

29.实施例

30.rosc出现的前提条件是持续足够的冠状动脉灌注压(ccp),目前临床上主要依靠持续心外按压和外周静脉使用肾上腺素来实现,但从目前的临床效果看,结果不尽如人意,同时cpr时产生的血流有限,很难维持大脑最基本的血供,常常导致rosc后大脑无法恢复,成为植物人,因此如图1-8所示,设计了一种心跳骤停患者心脑灌注增强系统来提高救治的成功率和效率,包括以下步骤:s1到s5顺序进行;

31.使用的过程中主要是在心脉按压的阶段,需要使用到心外按压机等仪器,s1,将心外按压机与心跳骤停患者进行连接,利用心外按压机来对患者进行心脉复苏的按压作业,

此过程和传统的心脉复苏手段相同,且通过医护人员进行自主调节控制;

32.随后在s2阶段,利用seldinger技术,使用穿刺针7对患者进行股动脉穿刺,穿刺股动脉成功后将导丝22经穿刺针7尾部顺进穿刺针7,拔出穿刺针7,暂保留导丝22于动脉血管中,然后延导丝22将可充气球囊12送入至患者动脉血管内,送入后将气囊球12留在患者体内发挥作用,并将导丝22退出即可,穿刺组套包含第一导气管11、穿刺针7和导丝22;

33.在s3阶段,可充气球囊12的外部配套设有一套充放气控制系统,充放气控制系统包括气瓶16、氦气17、液压杆18、活塞19和第二导气管20,并且在外部设有一个电脑分析控制模块,电脑分析控制模块用于统一的控制液压杆18、活塞19的运动,从而控制,并将充放气控制系统与心外按压机进行电性连接,控制可充气球囊12的充放,气囊球12为橡胶材质,使其进入至左锁骨下动脉远侧的降动脉血管中,在进行心跳骤停患者心脑灌注时,需要血液更多的流向人体的脑部供血血管和心脏冠状动脉,因此可充气球囊12与灌注动作将起到反博的作用,即在心脏被动“舒张期”向可充气球囊12充气,部分阻断主动脉的前向血流,继而引导cpr时产生的有限的血流进入冠状动脉和颈内动脉供应心脏、大脑等重要器官,从而提高救治率的效果,而传统的iabp的可充气球囊12在心跳骤停患者中无法工作,因为它不是为心跳骤停患者而设计,无法匹配心外按压机的按压节奏,使其在心肺复苏时无法使用,因此本发明加用电脑分析控制模块用于对其进行控制,电脑分析控制模块可检测心肺复苏机的下压和抬起,以便于利用准确的时机来控制可充气球囊12的起搏,继而达到在心肺复苏时增强心脑灌注的效果;

34.在具体部件中,气囊球12与第一导气管11相连接,第一导气管11与第二导气管20相连接,第二导气管20直径较粗,而第一导气管11较细用于跟随气囊球12插入患者体内,在气瓶16中安装有液压杆18和活塞19,利用控制的液压杆18来控制气瓶16内氦气17充放可充气球囊12的效果,从而达到起搏的作用。

35.可充气球囊12内部设计有的一条可通过导丝的空腔隧道21,用于在穿刺过程中套住导丝22,将可充气球囊12顺入动脉血管,通过导丝的空腔隧道21有一定支撑作用,可保证可充气球囊12在放气时不出现纵向塌陷。可充气球囊12送入位置为患者左锁骨下动脉远侧的降主动脉内,通过起搏来控制动脉内部的血流走向,原理为:降主动脉内的气囊球12,在心脏被动“收缩”、主动脉瓣开放时可充气球囊12快速放气,造成空腔效应,则能够起到降低后负荷的作用,增加了心排血量;而在心脏被动“舒张”开始、主动脉瓣关闭时可充气球囊12快速充气,增加了动脉舒张压,从而增加冠状动脉灌注,同时增加脑部供血,充放气控制系统检测心外按压机的按压规律,并通过分析传输的电信号控制可充气球囊12的起搏;

36.具体的在s4步骤中,通过心外按压机的电信号传输到充放气控制系统中进行分析,具体为先采集一定的心外按压机电信号,配合心外按压机的下压、心脏被动“收缩”,快速的控制可充气球囊12放气,而在心外按压机上抬、心脏被动“舒张”时快速的控制可充气球囊12充气,使其准确的控制可充气球囊12的作业,相比于传统的心心肺复苏能够达到增强心、脑灌注的效果;

37.最后在s5阶段,患者复苏结束后,将可充气球囊12从患者的体内移出即可。

38.尽管本文较多地使用了穿刺针7、第一导气管11、气囊球12、可塑胶块13、气瓶16、氦气17、液压杆18、活塞19、第二导气管20、空腔隧道21、导丝22等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解

释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。