1.本发明属于智能交通领域,涉及城市公交线路动态调度技术领域,更具体地说,涉及一种基于电池交换进行中间站充电的电动公交调度方法。

背景技术:

2.电动公交的污染物排放量低,噪音水平低,维护和运营成本低,可以消除局部大气污染,可显著减少温室气体的排放,公交车车队的电气化是未来公共交通的发展趋势,但与传统的柴油公交相比,电动公交存在“里程焦虑”需要中途充电及公交充电调度效率低的问题,如何确定公交充电调度方案提高车辆充效率,是亟待解决的问题。

3.因此,本发明提出一种基于电池交换进行中间站充电的电动公交调度方法,对于一条常规公交线路,沿线依次设置有若干个中间站点,该线路上行驶的每辆车根据能量消耗情况,可以在中间站驶入充电站,完成车辆的充电调度行为,同时,为了满足中间站的短时充电要求,采用换电模式为车辆充电,根据乘客需求,同时兼顾乘客和公交运营商的利益,建立乘客需求和车队规模的函数表达式,最终以系统总成本最低为目标,确定充电站的最佳充电调度方案,是本专利重点解决的问题。

4.经过现有技术的文献检索发现,大部分文献要求电动公交遵守发车时刻表,只允许车辆在首末站发生充电行为,且少有文献根据乘客的实际需求进行公交充电调度的研究,目前没有针对考虑乘客需求、允许电动公交在中间站驶入充电站进行充电调度模型研究。

技术实现要素:

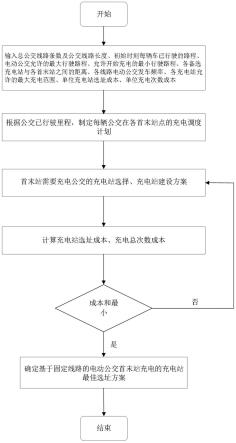

5.技术问题:针对现有研究的不足,本发明的目的是提供一种基于电池交换进行中间站充电的电动公交调度方法,在考虑乘客需求的基础上,建立乘客需求和车队规模的函数表达式,跟踪每辆车的能量消耗,允许每辆车在中间站发生充电行为,以系统总成本最低为目标,确定最佳车队规模和车辆充电调度方案。

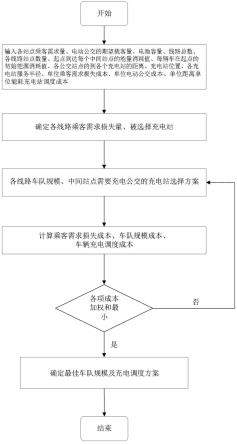

6.技术方案:为解决上述技术问题,本发明的一种基于电池交换进行中间站充电的电动公交调度方法,包括如下步骤:步骤1:通过调查获得各条公交线路各断面的乘客需求量,输入与公交车相关的各项参数,包括电动公交的期望载客量、电池容量,输入每条公交线路上各站点的参数,包括:站点数量、车辆从起点到达每个中间站点的能量消耗值、每辆车在起点的初始能源值、各站点的到各个充电站的距离,确定充电站的位置、每个充电站在研究时段内的可用备用电池数、每个充电站的服务半径、单位电动公交成本、单位充电调成本、单位乘客损失成本;步骤2:根据各条公交线路乘客需求的大小,建立乘客需求和车队规模之间的函数表达式,计算乘客需求损失成本和车队规模成本;步骤3:跟踪各条公交线路上每辆车的能量消耗,计算每辆车到达各站点的能量消耗,建立充电站选择模型,计算车辆中间站充电调度成本;

步骤4:根据各条线路上的乘客需求大小和每辆车驶入充电站的情况,以乘客需求损失成本、车队规模成本、中间站充电调度成本的加权和最小为目标,确定最佳车队规模及中间站充电调度方案。

7.本发明中,步骤1包括如下步骤:通过调查得到各条公交线路上每两个相邻站点间的乘客需求量,该乘客需求量包括每个站点上下车的乘客数:用i表示不同的公交线路,i表示公交线路集合,i∈i;用si表示线路i上的相邻公交站点的路段集合;用(j,k)表示由j驶向k的相邻公交站点路段;用表示线路i上(j,k)路段的乘客需求量,单位为人;输入与公交车相关的各项参数,包括:用η

ave

表示电动公交的平均载客量,单位为人/车;用q表示电动公交的电池容量,单位为kw

·

h;输入每条线路上各站点的参数,包括:用ki表示每条线路上的最大车辆数;则每个站点k可表示为k∈{1,2,

…

,ki};用表示线路i上从起点到中间站k的累计能量消耗,单位为kw

·

h;用表示线路i上起点处的初始能量消耗,单位为kw

·

h;用表示线路i上各站点k到各个充电站p的距离,单位为km;输入与充电站相关的各项参数,包括:用p表示充电站,p表示充电站集合,p∈p;用p

max

表示充电站p可用备用电池数,单位为块;用r

p

表示充电站p的服务半径,单位为km;c1表示单位电动公交车成本,单位为元/辆,c2表示单位线路乘客需求损失成本,单位为元/(线路

·

人),c3表示单位距离单位能耗的充电调度成本,单位为元/(km

·

kw

·

h);

8.本发明中,步骤2计算乘客需求损失成本和车队规模成本,包括如下步骤:步骤21:建立乘客需求和车队规模之间的函数表达式,计算各线路的乘客需求损失量,如公式(1)所示:在公式(1)中,ni代表各条公交线路的车队规模,单位为辆,ui代表公交线路i的损失乘客数,单位为人,表示线路i上(j,k)路段的乘客需求量,单位为人,η

ave

表示电动公交的平均载客量,单位为人/车, ki表示每条线路上的最大车辆数;步骤22:计算车队规模成本,cn表示各条公交线路车队规模总成本,单位为元,如公式(2)所示;计算乘客需求损失成本,cs表示各条公交线路乘客需求损失总成本,单位为元,如公式(3)所示:cn=∑

i∈i

c1niꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(2)cs=∑

i∈i

c2uiꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(3)公式(2)中,c1表示单位公交车成本,单位为元/辆;公式(3)中,c2表示单位线路乘客需求损失成本,单位为元/(线路

·

人);

9.本发明中,步骤3计算车辆中间站充电调度成本,包括如下步骤:步骤31:充电成立要满足充电站的服务半径,如公式(4)所示:公式(4)中,为二元变量,表示线路i上的第n辆车在k点驶入充电站p,

反之则不驶入充电站p,r

p

为充电站p的服务半径,单位为km,为线路i上各站点k到各个充电站p的距离,单位为km;步骤32:跟踪各条公交线路上每辆车的能量消耗,计算每辆车到达各站点的能量消耗,建立各条公交线路上每辆车在每个站点的充电站选择模型,如公式(5)-(6)所示:(6)所示:公式(5)-(6)中,δ表示开始加油率,λ表示安全驾驶比,表示线路i上从起点到中间站k的累计能量消耗,单位为kw

·

h,表示线路i上从起点到中间站ki的累计能量消耗,单位为kw

·

h;表示线路i上起点处的初始能量消耗,单位为kw

·

h;q表示电动公交的电池容量,单位为kw

·

h;公式(5)表示选择充电车辆要满足的能量消耗条件;公式(6)表示不选择充电车辆要满足的能量消耗条件;各条公交线路上每辆车在其行驶过程中,最多充电一次就可完成该公交的一次单向行程,如公式(7) 所示:在研究时间范围t内,到达充电站的车辆不应超过充电站的可用备用电池数,如公式(8)所示:公式(8)中,p

max

为充电站p可用备用电池数,单位为块;步骤33:计算中间站充电调度成本,用c

l

表示中间站充电调度总成本,单位为元,如公式(9)所示:在公式(9)中,c3表示单位距离单位能耗的充电调度成本,单位为元/(km

·

kw

·

h);

10.本发明中,步骤4包括如下步骤:步骤4:以乘客需求损失成本、车队规模成本、充电调度成本的加权和最小为目标,确定最佳车队规模及中间站充电调度方案,目标函数如公式(10)所示:minimize c=cn cs c

l

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(10)在公式(10)中,c表示该模型的总成本,单位为元。

11.本发明与现有技术相比,具有以下优点:本发明方法针对城市公交线路充电调度问题,考虑了乘客需求对车队规模的影响计算,确定最佳车队规模,根据每辆车的在充电站的充电选择方案,计算获取最佳充电调度方案,本发明同时考虑乘客出行效益和公交运营商的利益,使系统的总成本降低,解决电动公交行驶里程不足的问题,推动城市公交的电气化进程。

附图说明

12.图1为本发明的总体流程图;

13.图2为充电站位置示意图;

14.图3为实施例充电调度方案示意图。

具体实施方式

15.下面结合附图1-3和实施例,对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。本发明的实施方式并不受所述示例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

16.实施例1选取了长沙市天心区的134路公交线路进行研究,选取了中间k=11个站点进行研究,该路线上的公交都使用电动公交,电动公交的期望载客量η

ave

=25人/辆、电池容量为η

ave

=200kw

·

h、开始加油率为δ=0.5、安全驾驶比λ=0.8;沿线共有4个充电站,且充电站p的服务半径为r

p

=2.5km,具体充电站位置示意图如附图2所示;单位电动公交车成本c1为20000元/辆,单位线路乘客需求损失成本c2=200元 /(线路

·

人),单位距离单位能耗的充电调度成本c3为10元/(km

·

kw

·

h);初始能量消耗值通过正态分布随机产生;调查获得线路i上(j,k)路段的乘客需求量线路i上从起点到中间站k的累计能量消耗充点站位置如表1所示,充电站位置示意图如附图2所示;调查得到线路i上各站点k到各个充电站p的距离如表2所示。表1:134路公交线路各站点能量消耗和乘客需求表2:134路公交线路各站点k到各个充电站p的距离

17.实施例2根据步骤2、步骤3、步骤4式(1)-(9)和目标函数公式(10),计算获得长沙市134路公交线路的最佳车队规模和公交最佳充电调度方案,各条线路上的车队规模、每辆车的充电调度方案,如表3所示,车辆充电调度方案如附图3所示。表3:134路公交线路车队规模和充电调度方案应用本发明方法,目标函数c的值为63000元。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。