1.本实用新型涉及光学成像设备技术领域,具体而言,涉及一种成像镜头。

背景技术:

2.随着时代的发展,摄像模组在智能手机上占据越来越重要的地位。人们已经不在满足于“拍个影”的要求,而对成像质量提出了越来越高的要求。在实际使用的场景中,前置镜头更多的是自拍,环境光多为自然光,存在很多光线不足的场景,导致拍摄质量差。

3.也就是说,现有技术中成像镜头存在成像质量差的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种成像镜头,以解决现有技术中成像镜头存在成像质量差的问题。

5.为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种成像镜头,由入光侧至出光侧包括:第一镜片,第一镜片具有屈折力;第二镜片,第二镜片具有屈折力;第三镜片,第三镜片具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面为凹形状;第四镜片,第四镜片具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面为凸形状;第五镜片,第五镜片具有屈折力;第六镜片,第六镜片具有屈折力;第一镜片的中心厚度大于第二镜片至第六镜片中任一镜片的中心厚度;各个镜片之间有空气间隔;其中,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh之间满足:ttl/imgh《1.3;第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:ttl/f<1.4。

6.进一步地,成像镜头的有效焦距f与成像镜头的入瞳直径epd之间满足:f/epd≤2.1。

7.进一步地,成像镜头的最大视场角fov满足:fov》90

°

。

8.进一步地,成像镜头的有效焦距f与第二镜片的有效焦距f2之间满足:2.0<f2/f<3.5。

9.进一步地,第一镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r1与第一镜片的有效焦距f1之间满足:1.5<f1/r1<3.0。

10.进一步地,第三镜片的有效焦距f3与第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5之间满足:0.5<f3/r5<2.0。

11.进一步地,第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5与第五镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r9之间满足:1.0<|r9/r5|<6.5。

12.进一步地,第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r8与第四镜片的有效焦距f4之间满足:-2.5<f4/r8<-2.0。

13.进一步地,第五镜片的有效焦距f5与第六镜片的有效焦距f6之间满足:-5.5<|f5|/f6<-1.5。

14.进一步地,第六镜片的有效焦距f6与第六镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r12之间满足:-5.5<f6/r12<-1.5。

15.进一步地,第一镜片和第二镜片在成像镜头的光轴上的空气间隔t12、第三镜片和第四镜片在光轴上的空气间隔t34之间满足:0.5<t12/t34<6.0。

16.进一步地,第四镜片在成像镜头的光轴上的中心厚度ct4与第四镜片的边缘厚度et4之间满足:1.5<ct4/et4<2.5。

17.进一步地,第六镜片朝向入光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向入光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag61与第六镜片的边缘厚度et6之间满足:-2.0<sag61/et6<-0.5。

18.进一步地,第三镜片与第四镜片的组合焦距f34与成像镜头的有效焦距f之间满足:0.5<f34/f<2.0。

19.进一步地,第一镜片与第二镜片的组合焦距f12、第五镜片与第六镜片的组合焦距f56之间满足:-2.0<f12/f56<-0.5。

20.进一步地,第六镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag62与第四镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第四镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag42之间满足:0.8<sag62/sag42<2.0。

21.根据本实用新型的另一方面,提供了一种成像镜头,由入光侧至出光侧包括:第一镜片,第一镜片具有屈折力;第二镜片,第二镜片具有屈折力;第三镜片,第三镜片具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面为凹形状;第四镜片,第四镜片具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面为凸形状;第五镜片,第五镜片具有屈折力;第六镜片,第六镜片具有屈折力;第一镜片的中心厚度大于第二镜片至第六镜片中任一镜片的中心厚度;各个镜片之间有空气间隔;其中,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:ttl/f<1.4;第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r8与第四镜片的有效焦距f4之间满足:-2.5<f4/r8<-2.0。

22.进一步地,成像镜头的有效焦距f与成像镜头的入瞳直径epd之间满足:f/epd≤2.1。

23.进一步地,成像镜头的最大视场角fov满足:fov》90

°

。

24.进一步地,成像镜头的有效焦距f与第二镜片的有效焦距f2之间满足:2.0<f2/f<3.5。

25.进一步地,第一镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r1与第一镜片的有效焦距f1之间满足:1.5<f1/r1<3.0。

26.进一步地,第三镜片的有效焦距f3与第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5之间满足:0.5<f3/r5<2.0。

27.进一步地,第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5与第五镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r9之间满足:1.0<|r9/r5|<6.5。

28.进一步地,第五镜片的有效焦距f5与第六镜片的有效焦距f6之间满足:-5.5<|f5|/f6<-1.5。

29.进一步地,第六镜片的有效焦距f6与第六镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r12

之间满足:-5.5<f6/r12<-1.5。

30.进一步地,第一镜片和第二镜片在成像镜头的光轴上的空气间隔t12、第三镜片和第四镜片在光轴上的空气间隔t34之间满足:0.5<t12/t34<6.0。

31.进一步地,第四镜片在成像镜头的光轴上的中心厚度ct4与第四镜片的边缘厚度et4之间满足:1.5<ct4/et4<2.5。

32.进一步地,第六镜片朝向入光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向入光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag61与第六镜片的边缘厚度et6之间满足:-2.0<sag61/et6<-0.5。

33.进一步地,第三镜片与第四镜片的组合焦距f34与成像镜头的有效焦距f之间满足:0.5<f34/f<2.0。

34.进一步地,第一镜片与第二镜片的组合焦距f12、第五镜片与第六镜片的组合焦距f56之间满足:-2.0<f12/f56<-0.5。

35.进一步地,第六镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag62与第四镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第四镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag42之间满足:0.8<sag62/sag42<2.0。

36.应用本实用新型的技术方案,成像镜头由入光侧至出光侧包括第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片和第六镜片。第一镜片具有屈折力;第二镜片具有屈折力;第三镜片具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面为凹形状;第四镜片具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面为凸形状;第五镜片具有屈折力;第六镜片具有屈折力;第一镜片的中心厚度大于第二镜片至第六镜片中任一镜片的中心厚度;各个镜片之间有空气间隔;其中,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh之间满足:ttl/imgh《1.3;第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:ttl/f<1.4。

37.通过对成像镜头的部分镜片的屈折力的分配,以及对镜片的面型的设计,可有效的平衡成像镜头的低阶像差,同时能降低成像镜头的公差的敏感性,保持成像镜头的小型化的同时保证成像镜头的成像质量。通过将ttl/imgh限制在合理的范围内,既可以提高像面的大小,又可以改善成像镜头的成像质量,同时压缩了成像镜头的长度,减小了成像镜头的空间占比,提高了用户体验。通过将ttl/f控制在合理的范围内,可以将成像镜头的长度控制在合理的范围内,降低成像镜头的设计难度,改善用户的体验。

附图说明

38.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

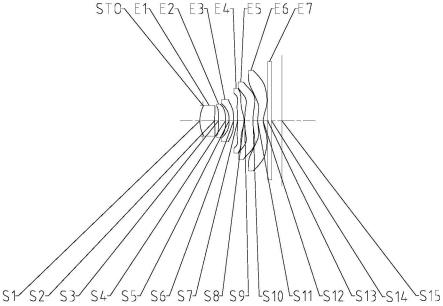

39.图1示出了本实用新型的例子一的成像镜头的结构示意图;

40.图2至图4分别示出了图1中的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;

41.图5示出了本实用新型的例子二的成像镜头的结构示意图;

42.图6至图8分别示出了图5中的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;

43.图9示出了本实用新型的例子三的成像镜头的结构示意图;

44.图10至图12分别示出了图9中的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;

45.图13示出了本实用新型的例子四的成像镜头的结构示意图;

46.图14至图16分别示出了图13中的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;

47.图17示出了本实用新型的例子五的成像镜头的结构示意图;

48.图18至图20分别示出了图17中的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线。

49.其中,上述附图包括以下附图标记:

50.sto、光阑;e1、第一镜片;s1、第一镜片朝向入光侧的表面;s2、第一镜片朝向出光侧的表面;e2、第二镜片;s3、第二镜片朝向入光侧的表面;s4、第二镜片朝向出光侧的表面;e3、第三镜片;s5、第三镜片朝向入光侧的表面;s6、第三镜片朝向出光侧的表面;e4、第四镜片;s7、第四镜片朝向入光侧的表面;s8、第四镜片朝向出光侧的表面;e5、第五镜片;s9、第五镜片朝向入光侧的表面;s10、第五镜片朝向出光侧的表面;e6、第六镜片;s11、第六镜片朝向入光侧的表面;s12、第六镜片朝向出光侧的表面;e7、滤波片;s13、滤波片朝向入光侧的表面;s14、滤波片朝向出光侧的表面;s15、成像面。

具体实施方式

51.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

52.需要指出的是,除非另有指明,本技术使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

53.在本实用新型中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、顶、底”通常是针对附图所示的方向而言的,或者是针对部件本身在竖直、垂直或重力方向上而言的;同样地,为便于理解和描述,“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外,但上述方位词并不用于限制本实用新型。

54.应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本技术的教导的情况下,下文中讨论的第一镜片也可被称作第二镜片或第三镜片。

55.在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了镜片的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示出的球面或非球面的形状通过实例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。

56.在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若镜片表面为凸形状且未界定该凸形状位置时,则表示该镜片表面至少于近轴区域为凸形状;若镜片表面为凹形状且未界定该凹形状位置时,则表示该镜片表面至少于近轴区域为凹形状。在近轴区域的面形的判断可依据该领域中通常知识者的判断方式,以r值,(r指近轴区域的曲率半径,通常指光学软件中的镜片数据库(lens data)上的r值)正负判断凹凸。以朝向入光侧的表面来说,当r值为

正时,判定为凸形状,当r值为负时,判定为凹形状;以朝向出光侧的表面来说,当r值为正时,判定为凹形状,当r值为负时,判定为凸形状。

57.为了解决现有技术中成像镜头存在成像质量差的问题,本实用新型提供了一种成像镜头。

58.实施例一

59.如图1至图20所示,成像镜头由入光侧至出光侧包括第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片和第六镜片。第一镜片具有屈折力;第二镜片具有屈折力;第三镜片具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面为凹形状;第四镜片具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面为凸形状;第五镜片具有屈折力;第六镜片具有屈折力;第一镜片的中心厚度大于第二镜片至第六镜片中任一镜片的中心厚度;各个镜片之间有空气间隔;其中,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh之间满足:ttl/imgh《1.3;第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:ttl/f<1.4。

60.通过对成像镜头的部分镜片的屈折力的分配,以及对镜片的面型的设计,可有效的平衡成像镜头的低阶像差,同时能降低成像镜头的公差的敏感性,保持成像镜头的小型化的同时保证成像镜头的成像质量。通过将ttl/imgh限制在合理的范围内,既可以提高像面的大小,又可以改善成像镜头的成像质量,同时压缩了成像镜头的长度,减小了成像镜头的空间占比,提高了用户体验。通过将ttl/f控制在合理的范围内,可以将成像镜头的长度控制在合理的范围内,降低成像镜头的设计难度,改善用户的体验。

61.优选地,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh之间满足:1.1《ttl/imgh《1.3。第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:1.3<ttl/f<1.4。

62.在本实施例中,成像镜头的有效焦距f与成像镜头的入瞳直径epd之间满足:f/epd≤2.1。控制成像镜头的有效焦距与入瞳直径的比值,可以使得成像镜头获取足够的光通量,确保到达像面处有足够的光照强度,优化在弱光环境下的成像质量,增加了成像镜头的成像质量。优选地,1.3《f/epd≤2.1。

63.在本实施例中,成像镜头的最大视场角fov满足:fov》90

°

。本实施例中的成像镜头是前摄,而将最大视场角限制在大于90度的范围内,可以保证在“一臂长”的常用距离下,容纳更多场景画面,适合多人合影,增加了用户的体验效果。优选地,90

°

<fov<98

°

。

64.在本实施例中,成像镜头的有效焦距f与第二镜片的有效焦距f2之间满足:2.0<f2/f<3.5。合理配置第二镜片的有效焦距,能够有效减小第二镜片的敏感性,平衡第二镜片产生的球差、色差和象散,同时降低公差敏感性。优选地,2.1<f2/f<3.4。

65.在本实施例中,第一镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r1与第一镜片的有效焦距f1之间满足:1.5<f1/r1<3.0。合理配置第一镜片的有效焦距和曲率半径的比值,可以将成像镜头的ttl控制在合理范围内,同时减小成像镜头的球差。降低第一镜片的公差灵敏性,降低加工难度。优选地,1.7<f1/r1<2.8。

66.在本实施例中,第三镜片的有效焦距f3与第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径

r5之间满足:0.5<f3/r5<2.0。合理配置第三镜片的有效焦距,能够有效减小第三镜片的敏感性,避免过严的公差要求,还能平衡第三镜片产生的球差、色差和象散,保证成像镜头的成像质量。优选地,0.6<f3/r5<1.9。

67.在本实施例中,第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5与第五镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r9之间满足:1.0<|r9/r5|<6.5。平衡第三镜片和第五镜片的曲率半径,合理分配各镜片段差,有利于成像镜头的边缘光线过渡平稳,改善外视场成像质量。优选地,1.05<|r9/r5|<6.45。

68.在本实施例中,第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r8与第四镜片的有效焦距f4之间满足:-2.5<f4/r8<-2.0。控制第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径和有效焦距的比值,可以控制第四镜片的像差贡献,减小成像镜头的倍率色差,改善成像镜头的成像质量。优选地,-2.5<f4/r8<-2.1。

69.在本实施例中,第五镜片的有效焦距f5与第六镜片的有效焦距f6之间满足:-5.5<|f5|/f6<-1.5。合理分配第五镜片和第六镜片的有效焦距的比值,可以更好的平衡整个成像镜头的畸变以及象散等问题。此外,可以通过控制该比值获取更大的像面,匹配更大的成像面,使得成像镜头拥有更高的成像质量。优选地,-5.3<|f5|/f6<-1.7。

70.在本实施例中,第六镜片的有效焦距f6与第六镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r12之间满足:-5.5<f6/r12<-1.5。合理分配第六镜片的焦距和曲率半径的比值,可以减小物距在无限远和有限距之间的性能差异,改善成像质量。优选地,-5.4<f6/r12<-1.7。

71.在本实施例中,第一镜片和第二镜片在成像镜头的光轴上的空气间隔t12、第三镜片和第四镜片在光轴上的空气间隔t34之间满足:0.5<t12/t34<6.0。合理分配第一镜片和第二镜片之间的空气间隔,第三镜片和第四镜片之间的空气间隔,提高这两个间隔的场曲敏感性,有利于修正实际生产过程中由于面型误差带来的场曲偏移问题。优选地,0.7<t12/t34<5.9。

72.在本实施例中,第四镜片在成像镜头的光轴上的中心厚度ct4与第四镜片的边缘厚度et4之间满足:1.5<ct4/et4<2.5。合理分配第四镜片的中厚和边厚,一方面可以降低成像镜头的慧差和象散,提高光学性能。另一方面可以控制第四镜片的形状,降低成型难度,提高产品良率。优选地,1.55<ct4/et4<2.4。

73.在本实施例中,第六镜片朝向入光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向入光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag61与第六镜片的边缘厚度et6之间满足:-2.0<sag61/et6<-0.5。控制第六镜片的矢高和边厚的比例,可以在保证镜片工艺性的同时,将像面上主光线入射角调整到合理范围内,提高成像芯片的光能利用率,同时降低鬼像风险。优选地,-1.8<sag61/et6<-0.7。

74.在本实施例中,第三镜片与第四镜片的组合焦距f34与成像镜头的有效焦距f之间满足:0.5<f34/f<2.0。控制成像镜头的第三镜片、第四镜片的组合焦距和成像镜头的有效焦距的比值,可以控制第三镜片、第四镜片对整个成像镜头的贡献量,将第三镜片和第四镜片的贡献量控制在合理范围,可以降低成像镜头的球差、慧差等光学像差。优选地,0.7<f34/f<1.95。

75.在本实施例中,第一镜片与第二镜片的组合焦距f12、第五镜片与第六镜片的组合焦距f56之间满足:-2.0<f12/f56<-0.5。控制成像镜头前两片镜片和后两片镜片的组合

焦距的比值,让校正光学像差较为均匀的分配给各个镜片,降低单个镜片的敏感性,提高成像质量。优选地,-1.8<f12/f56<-0.7。

76.在本实施例中,第六镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag62与第四镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第四镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag42之间满足:0.8<sag62/sag42<2.0。通过约束第六镜片和第四镜片的矢高的关系,可以改善第六镜片和第四镜片的形状,合理分配屈折力,有利于改善成像镜头的色差、畸变场曲状态。通过改变镜片的形状有利于改善由第四镜片和第六镜片产生的鬼影,提升画面质量。优选地,1<sag62/sag42<1.8。

77.实施例二

78.如图1至图20所示,成像镜头由入光侧至出光侧包括第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片和第六镜片。第一镜片具有屈折力;第二镜片具有屈折力;第三镜片具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面为凹形状;第四镜片具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面为凸形状;第五镜片具有屈折力;第六镜片具有屈折力;第一镜片的中心厚度大于第二镜片至第六镜片中任一镜片的中心厚度;各个镜片之间有空气间隔;其中,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:ttl/f<1.4;第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r8与第四镜片的有效焦距f4之间满足:-2.5<f4/r8<-2.0。

79.通过对成像镜头的部分镜片的屈折力的分配,以及对镜片的面型的设计,可有效的平衡成像镜头的低阶像差,同时能降低成像镜头的公差的敏感性,保持成像镜头的小型化的同时保证成像镜头的成像质量。通过将ttl/f控制在合理的范围内,可以将成像镜头的长度控制在合理的范围内,降低成像镜头的设计难度,改善用户的体验。控制第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径和有效焦距的比值,可以控制第四镜片的像差贡献,减小成像镜头的倍率色差,改善成像镜头的成像质量。

80.优选地,第一镜片朝向入光侧的表面至成像镜头的成像面的轴上距离ttl与成像镜头的焦距f之间满足:1.3<ttl/f<1.4。第四镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r8与第四镜片的有效焦距f4之间满足:-2.5<f4/r8<-2.1。

81.在本实施例中,成像镜头的有效焦距f与成像镜头的入瞳直径epd之间满足:f/epd≤2.1。控制成像镜头的有效焦距与入瞳直径的比值,可以使得成像镜头获取足够的光通量,确保到达像面处有足够的光照强度,优化在弱光环境下的成像质量,增加了成像镜头的成像质量。优选地,1.3《f/epd≤2.1。

82.在本实施例中,成像镜头的最大视场角fov满足:fov》90

°

。本实施例中的成像镜头是前摄,而将最大视场角限制在大于90度的范围内,可以保证在“一臂长”的常用距离下,容纳更多场景画面,适合多人合影,增加了用户的体验效果。优选地,90

°

<fov<98

°

。

83.在本实施例中,成像镜头的有效焦距f与第二镜片的有效焦距f2之间满足:2.0<f2/f<3.5。合理配置第二镜片的有效焦距,能够有效减小第二镜片的敏感性,平衡第二镜片产生的球差、色差和象散,同时降低公差敏感性。优选地,2.1<f2/f<3.4。

84.在本实施例中,第一镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r1与第一镜片的有效焦距f1之间满足:1.5<f1/r1<3.0。合理配置第一镜片的有效焦距和曲率半径的比值,可以将

成像镜头的ttl控制在合理范围内,同时减小成像镜头的球差。降低第一镜片的公差灵敏性,降低加工难度。优选地,1.7<f1/r1<2.8。

85.在本实施例中,第三镜片的有效焦距f3与第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5之间满足:0.5<f3/r5<2.0。合理配置第三镜片的有效焦距,能够有效减小第三镜片的敏感性,避免过严的公差要求,还能平衡第三镜片产生的球差、色差和象散,保证成像镜头的成像质量。优选地,0.6<f3/r5<1.9。

86.在本实施例中,第三镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r5与第五镜片朝向入光侧的表面的曲率半径r9之间满足:1.0<|r9/r5|<6.5。平衡第三镜片和第五镜片的曲率半径,合理分配各镜片段差,有利于成像镜头的边缘光线过渡平稳,改善外视场成像质量。优选地,1.05<|r9/r5|<6.45。

87.在本实施例中,第五镜片的有效焦距f5与第六镜片的有效焦距f6之间满足:-5.5<|f5|/f6<-1.5。合理分配第五镜片和第六镜片的有效焦距的比值,可以更好的平衡整个成像镜头的畸变以及象散等问题。此外,可以通过控制该比值获取更大的像面,匹配更大的成像面,使得成像镜头拥有更高的成像质量。优选地,-5.3<|f5|/f6<-1.7。

88.在本实施例中,第六镜片的有效焦距f6与第六镜片朝向出光侧的表面的曲率半径r12之间满足:-5.5<f6/r12<-1.5。合理分配第六镜片的焦距和曲率半径的比值,可以减小物距在无限远和有限距之间的性能差异,改善成像质量。优选地,-5.4<f6/r12<-1.7。

89.在本实施例中,第一镜片和第二镜片在成像镜头的光轴上的空气间隔t12、第三镜片和第四镜片在光轴上的空气间隔t34之间满足:0.5<t12/t34<6.0。合理分配第一镜片和第二镜片之间的空气间隔,第三镜片和第四镜片之间的空气间隔,提高这两个间隔的场曲敏感性,有利于修正实际生产过程中由于面型误差带来的场曲偏移问题。优选地,0.7<t12/t34<5.9。

90.在本实施例中,第四镜片在成像镜头的光轴上的中心厚度ct4与第四镜片的边缘厚度et4之间满足:1.5<ct4/et4<2.5。合理分配第四镜片的中厚和边厚,一方面可以降低成像镜头的慧差和象散,提高光学性能。另一方面可以控制第四镜片的形状,降低成型难度,提高产品良率。优选地,1.55<ct4/et4<2.4。

91.在本实施例中,第六镜片朝向入光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向入光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag61与第六镜片的边缘厚度et6之间满足:-2.0<sag61/et6<-0.5。控制第六镜片的矢高和边厚的比例,可以在保证镜片工艺性的同时,将像面上主光线入射角调整到合理范围内,提高成像芯片的光能利用率,同时降低鬼像风险。优选地,-1.8<sag61/et6<-0.7。

92.在本实施例中,第三镜片与第四镜片的组合焦距f34与成像镜头的有效焦距f之间满足:0.5<f34/f<2.0。控制成像镜头的第三镜片、第四镜片的组合焦距和成像镜头的有效焦距的比值,可以控制第三镜片、第四镜片对整个成像镜头的贡献量,将第三镜片和第四镜片的贡献量控制在合理范围,可以降低成像镜头的球差、慧差等光学像差。优选地,0.7<f34/f<1.95。

93.在本实施例中,第一镜片与第二镜片的组合焦距f12、第五镜片与第六镜片的组合焦距f56之间满足:-2.0<f12/f56<-0.5。控制成像镜头前两片镜片和后两片镜片的组合焦距的比值,让校正光学像差较为均匀的分配给各个镜片,降低单个镜片的敏感性,提高成

像质量。优选地,-1.8<f12/f56<-0.7。

94.在本实施例中,第六镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第六镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag62与第四镜片朝向出光侧的表面和成像镜头的光轴的交点至第四镜片朝向出光侧的表面的有效半径顶点之间的轴点之间的轴上距离sag42之间满足:0.8<sag62/sag42<2.0。通过约束第六镜片和第四镜片的矢高的关系,可以改善第六镜片和第四镜片的形状,合理分配屈折力,有利于改善成像镜头的色差、畸变场曲状态。通过改变镜片的形状有利于改善由第四镜片和第六镜片产生的鬼影,提升画面质量。优选地,1<sag62/sag42<1.8。

95.可选地,上述成像镜头还可包括用于校正色彩偏差的滤波片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。

96.在本技术中的成像镜头可采用多片镜片,例如上述的六片。通过合理分配各镜片的屈折力、面形、各镜片的中心厚度以及各镜片之间的轴上距离等,可有效增大成像镜头的成像质量、降低成像镜头的敏感度并提高成像镜头的可加工性,使得成像镜头更有利于生产加工并且可适用于智能手机等便携式电子设备。

97.在本技术中,各镜片的镜面中的至少一个为非球面镜面。非球面镜片的特点是:从镜片中心到镜片周边,曲率是连续变化的。与从镜片中心到镜片周边具有恒定曲率的球面镜片不同,非球面镜片具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善象散像差的优点。采用非球面镜片后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而改善成像质量。

98.然而,本领域技术人员应当理解,在未背离本技术要求保护的技术方案的情况下,可改变构成成像镜头的镜片数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以六片镜片为例进行了描述,但是成像镜头不限于包括六片镜片。如需要,该成像镜头还可包括其它数量的镜片。

99.下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的成像镜头的具体面型、参数的举例。

100.需要说明的是,下述的例子一至例子五中的任何一个例子均适用于本技术的所有实施例。

101.例子一

102.如图1至图4所示,描述了本技术例子一的成像镜头。图1示出了例子一的成像镜头的结构示意图。

103.如图1所示,成像镜头由入光侧至出光侧依序包括:光阑sto、第一镜片e1、第二镜片e2、第三镜片e3、第四镜片e4、第五镜片e5、第六镜片e6、滤波片e7和成像面s15。

104.第一镜片e1具有正屈折力,第一镜片朝向入光侧的表面s1为凸形状,第一镜片朝向出光侧的表面s2为凹形状。第二镜片e2具正屈折力,第二镜片朝向入光侧的表面s3为凸形状,第二镜片朝向出光侧的表面s4为凸形状。第三镜片e3具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面s5为凹形状,第三镜片朝向出光侧的表面s6为凸形状。第四镜片e4具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面s7为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面s8为凸形状。第五镜片e5具有负屈折力,第五镜片朝向入光侧的表面s9为凸形状,第五镜片朝向出光侧的表面s10为凹形状。第六镜片e6具有负屈折力,第六镜片朝向入光侧的表面s11为凸形状,第六镜片朝向出光侧的表面s12为凹形状。滤波片e7具有滤波片朝向入光侧的表面s13和滤波片

朝向出光侧的表面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。

105.在本例子中,成像镜头的像高imgh为3.43mm。成像镜头的总长ttl为4.35mm。

106.表1示出了例子一的成像镜头的基本结构参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距的单位均为毫米(mm)。

[0107][0108]

表1

[0109]

在例子一中,第一镜片e1至第六镜片e6中的任意一个镜片朝向入光侧的表面和朝向出光侧的表面均为非球面,各非球面镜片的面型可利用但不限于以下非球面公式进行限定:

[0110][0111]

其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/r(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径r的倒数);k为圆锥系数;ai是非球面第i-th阶的修正系数。下表2给出了可用于例子一中各非球面镜面s1-s12的高次项系数a4、a6、a8、a10、a12、a14、a16、a18、a20、a22、a24、a26、a28、30。

[0112]

[0113][0114]

表2

[0115]

图2示出了例子一的成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由成像镜头后的会聚焦点偏离。图3示出了例子一的成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4示出了例子一的成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。

[0116]

根据图2至图4可知,例子一所给出的成像镜头能够实现良好的成像品质。

[0117]

例子二

[0118]

如图5至图8所示,描述了本技术例子二的成像镜头。图5示出了例子二的成像镜头的结构示意图。

[0119]

如图5所示,成像镜头由入光侧至出光侧依序包括:光阑sto、第一镜片e1、第二镜片e2、第三镜片e3、第四镜片e4、第五镜片e5、第六镜片e6、滤波片e7和成像面s15。

[0120]

第一镜片e1具有正屈折力,第一镜片朝向入光侧的表面s1为凸形状,第一镜片朝向出光侧的表面s2为凸形状。第二镜片e2具正屈折力,第二镜片朝向入光侧的表面s3为凹形状,第二镜片朝向出光侧的表面s4为凸形状。第三镜片e3具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面s5为凹形状,第三镜片朝向出光侧的表面s6为凸形状。第四镜片e4具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面s7为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面s8为凸形状。第五镜片e5具有负屈折力,第五镜片朝向入光侧的表面s9为凸形状,第五镜片朝向出光侧的表面s10为凹形状。第六镜片e6具有负屈折力,第六镜片朝向入光侧的表面s11为凸形状,第六镜片朝向出光侧的表面s12为凹形状。滤波片e7具有滤波片朝向入光侧的表面s13和滤波片朝向出光侧的表面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。

[0121]

在本例子中,成像镜头的像高imgh为3.43mm。成像镜头的总长ttl为4.35mm。

[0122]

表3示出了例子二的成像镜头的基本结构参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距的单位均为毫米(mm)。

[0123][0124]

表3

[0125]

表4示出了可用于例子二中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述例子一中给出的公式(1)限定。

[0126]

[0127][0128]

表4

[0129]

图6示出了例子二的成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由成像镜头后的会聚焦点偏离。图7示出了例子二的成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8示出了例子二的成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。

[0130]

根据图6至图8可知,例子二所给出的成像镜头能够实现良好的成像品质。

[0131]

例子三

[0132]

如图9至图12所示,描述了本技术例子三的成像镜头。图9示出了例子三的成像镜头的结构示意图。

[0133]

如图9所示,成像镜头由入光侧至出光侧依序包括:光阑sto、第一镜片e1、第二镜片e2、第三镜片e3、第四镜片e4、第五镜片e5、第六镜片e6、滤波片e7和成像面s15。

[0134]

第一镜片e1具有正屈折力,第一镜片朝向入光侧的表面s1为凸形状,第一镜片朝向出光侧的表面s2为凹形状。第二镜片e2具正屈折力,第二镜片朝向入光侧的表面s3为凹形状,第二镜片朝向出光侧的表面s4为凸形状。第三镜片e3具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面s5为凹形状,第三镜片朝向出光侧的表面s6为凸形状。第四镜片e4具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面s7为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面s8为凸形状。第五镜片e5具有负屈折力,第五镜片朝向入光侧的表面s9为凸形状,第五镜片朝向出光侧的表面s10为凹形状。第六镜片e6具有负屈折力,第六镜片朝向入光侧的表面s11为凸形状,第六镜片朝向出光侧的表面s12为凹形状。滤波片e7具有滤波片朝向入光侧的表面s13和滤波片朝向出光侧的表面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。

[0135]

在本例子中,成像镜头的像高imgh为3.43mm。成像镜头的总长ttl为4.35mm。

[0136]

表5示出了例子三的成像镜头的基本结构参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距的单位均为毫米(mm)。

[0137]

[0138][0139]

表5

[0140]

表6示出了可用于例子三中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述例子一中给出的公式(1)限定。

[0141]

面号a4a6a8a10a12a14a16s1-3.8191e-03-3.4742e-04-2.0590e-043.8713e-05-3.5526e-051.6405e-05-1.0523e-05s2-1.6882e-02-6.2723e-03-1.7554e-047.6361e-058.5651e-053.1438e-051.0485e-05s3-6.3742e-02-1.0191e-02-1.0148e-031.5325e-051.4331e-045.5692e-052.3228e-05s4-1.5001e-01-1.2211e-021.4797e-035.3769e-046.7455e-042.4634e-041.1607e-05s5-2.3232e-011.0418e-024.4555e-03-2.7402e-044.2065e-043.1590e-04-1.7103e-04s6-2.6288e-012.8413e-027.6509e-031.3253e-035.0441e-045.2773e-04-3.1154e-04s72.0436e-02-1.0438e-01-1.9039e-022.3410e-02-7.5978e-035.0835e-03-3.0851e-03s88.1431e-01-2.5373e-014.2289e-027.4298e-03-1.8614e-024.5046e-03-3.8227e-04s9-4.4201e-01-1.2063e-011.3683e-01-3.7942e-02-7.2604e-03-4.1323e-035.9568e-03s10-1.1190e 002.5822e-021.2333e-01-3.1629e-023.5572e-03-4.4838e-032.0394e-03s11-1.6906e 006.9242e-01-2.2518e-016.8920e-02-2.7698e-021.0925e-02-3.3879e-03s12-2.0341e 003.9963e-01-1.5956e-011.0921e-01-3.9569e-021.0940e-02-2.9007e-04面号a18a20a22a24a26a28a30s17.7656e-06-6.1314e-062.2570e-06-1.0737e-062.4620e-06-1.7958e-060.0000e 00s21.6442e-06-1.5084e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s35.9061e-063.7005e-06-5.4354e-072.5576e-07-1.8893e-060.0000e 000.0000e 00s4-5.2949e-05-1.6150e-05-9.0167e-062.0976e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 00s5-1.4270e-04-4.0537e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s6-1.1887e-04-1.5061e-05-7.9639e-065.6741e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 00s71.6682e-04-2.8305e-041.0512e-047.5362e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 00s82.2742e-045.2179e-04-3.2733e-04-5.6800e-052.3866e-04-8.5014e-050.0000e 00s93.1094e-04-1.2530e-036.9518e-042.3085e-04-8.3352e-05-1.5753e-044.3060e-05s10-1.7825e-03-2.3091e-031.3108e-034.9290e-044.4052e-04-2.3206e-04-6.4245e-05s11-1.1215e-03-4.0677e-043.2963e-03-3.2239e-039.0896e-043.3106e-04-1.7781e-04s122.7583e-03-5.7093e-03-8.8668e-04-1.9907e-037.8755e-042.7701e-045.5564e-04

[0142]

表6

[0143]

图10示出了例子三的成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由成像

镜头后的会聚焦点偏离。图11示出了例子三的成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12示出了例子三的成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。

[0144]

根据图10至图12可知,例子三所给出的成像镜头能够实现良好的成像品质。

[0145]

例子四

[0146]

如图13至图16所示,描述了本技术例子四的成像镜头。图13示出了例子四的成像镜头的结构示意图。

[0147]

如图13所示,成像镜头由入光侧至出光侧依序包括:光阑sto、第一镜片e1、第二镜片e2、第三镜片e3、第四镜片e4、第五镜片e5、第六镜片e6、滤波片e7和成像面s15。

[0148]

第一镜片e1具有正屈折力,第一镜片朝向入光侧的表面s1为凸形状,第一镜片朝向出光侧的表面s2为凹形状。第二镜片e2具正屈折力,第二镜片朝向入光侧的表面s3为凸形状,第二镜片朝向出光侧的表面s4为凸形状。第三镜片e3具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面s5为凹形状,第三镜片朝向出光侧的表面s6为凹形状。第四镜片e4具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面s7为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面s8为凸形状。第五镜片e5具有负屈折力,第五镜片朝向入光侧的表面s9为凸形状,第五镜片朝向出光侧的表面s10为凹形状。第六镜片e6具有负屈折力,第六镜片朝向入光侧的表面s11为凸形状,第六镜片朝向出光侧的表面s12为凹形状。滤波片e7具有滤波片朝向入光侧的表面s13和滤波片朝向出光侧的表面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。

[0149]

在本例子中,成像镜头的像高imgh为3.43mm。成像镜头的总长ttl为4.35mm。

[0150]

表7示出了例子四的成像镜头的基本结构参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距的单位均为毫米(mm)。

[0151][0152][0153]

表7

[0154]

表8示出了可用于例子四中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由

上述例子一中给出的公式(1)限定。

[0155]

面号a4a6a8a10a12a14a16s1-6.2322e-03-5.6008e-04-2.2105e-043.1161e-05-3.2345e-051.7025e-05-8.6177e-06s2-2.9302e-02-4.9216e-03-4.2859e-042.5250e-052.3813e-051.3542e-054.0650e-06s3-6.8140e-02-1.2419e-02-1.1974e-032.5940e-041.6336e-047.2603e-05-1.3539e-06s4-1.1916e-01-1.0590e-021.7848e-031.4787e-032.7306e-041.5410e-06-6.2066e-05s5-2.3421e-011.7123e-024.5775e-037.2332e-04-4.9047e-04-6.5881e-05-1.0752e-04s6-2.6228e-013.1323e-023.9542e-031.8273e-03-6.2918e-045.4550e-04-1.0411e-04s71.3556e-01-5.2849e-02-5.8691e-037.3505e-03-3.8027e-031.3013e-03-5.9673e-04s86.9467e-01-9.9818e-021.1594e-02-3.0567e-03-1.5724e-03-1.9475e-031.9209e-03s9-5.0434e-01-1.2354e-011.0104e-01-2.4358e-021.5923e-03-8.2681e-033.3187e-03s10-1.2016e 003.4382e-027.3008e-02-2.7056e-027.9852e-03-8.0818e-034.0198e-03s11-1.2886e 005.3945e-01-1.7318e-013.8172e-021.0945e-03-9.2782e-038.9422e-03s12-3.8323e 008.9717e-01-3.0600e-011.2931e-01-4.4119e-021.1985e-02-3.9865e-03面号a18a20a22a24a26a28a30s16.4565e-06-5.0113e-063.3235e-06-9.8312e-072.4454e-06-1.6101e-060.0000e 00s23.2270e-064.3404e-070.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s31.5268e-06-6.2821e-061.0772e-06-2.3021e-062.3360e-060.0000e 000.0000e 00s4-2.8144e-05-1.5937e-05-3.2952e-061.7515e-06-7.1449e-073.6369e-070.0000e 00s5-7.3888e-06-1.4371e-05-1.4392e-063.4875e-063.1895e-060.0000e 000.0000e 00s64.2585e-07-4.9079e-05-5.4224e-061.1940e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 00s71.4792e-04-2.6722e-05-7.4975e-061.6089e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 00s8-1.2129e-04-1.2203e-04-8.9555e-055.6666e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 00s96.7489e-044.8431e-04-3.3277e-041.8221e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 00s102.6564e-044.3780e-04-5.9636e-042.2966e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 00s11-5.9372e-031.4055e-038.6363e-04-1.3988e-05-9.8075e-047.5314e-04-1.9903e-04s123.1048e-03-1.9795e-032.2476e-04-2.4702e-04-5.7729e-053.8079e-04-7.3407e-05

[0156]

表8

[0157]

图14示出了例子四的成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由成像镜头后的会聚焦点偏离。图15示出了例子四的成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图16示出了例子四的成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。

[0158]

根据图14至图16可知,例子四所给出的成像镜头能够实现良好的成像品质。

[0159]

例子五

[0160]

如图17至图20所示,描述了本技术例子五的成像镜头。图17示出了例子五的成像镜头的结构示意图。

[0161]

如图17所示,成像镜头由入光侧至出光侧依序包括:光阑sto、第一镜片e1、第二镜片e2、第三镜片e3、第四镜片e4、第五镜片e5、第六镜片e6、滤波片e7和成像面s15。

[0162]

第一镜片e1具有正屈折力,第一镜片朝向入光侧的表面s1为凸形状,第一镜片朝向出光侧的表面s2为凹形状。第二镜片e2具正屈折力,第二镜片朝向入光侧的表面s3为凸形状,第二镜片朝向出光侧的表面s4为凸形状。第三镜片e3具有负屈折力,第三镜片朝向入光侧的表面s5为凹形状,第三镜片朝向出光侧的表面s6为凸形状。第四镜片e4具有正屈折力,第四镜片朝向入光侧的表面s7为凹形状,第四镜片朝向出光侧的表面s8为凸形状。第五镜片e5具有正屈折力,第五镜片朝向入光侧的表面s9为凸形状,第五镜片朝向出光侧的表

面s10为凸形状。第六镜片e6具有负屈折力,第六镜片朝向入光侧的表面s11为凹形状,第六镜片朝向出光侧的表面s12为凹形状。滤波片e7具有滤波片朝向入光侧的表面s13和滤波片朝向出光侧的表面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。

[0163]

在本例子中,成像镜头的像高imgh为3.41mm。成像镜头的总长ttl为4.35mm。

[0164]

表9示出了例子五的成像镜头的基本结构参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距的单位均为毫米(mm)。

[0165][0166]

表9

[0167]

表10示出了可用于例子五中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述例子一中给出的公式(1)限定。

[0168]

[0169][0170]

表10

[0171]

图18示出了例子五的成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由成像镜头后的会聚焦点偏离。图19示出了例子五的成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图20示出了例子五的成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。

[0172]

根据图18至图20可知,例子五所给出的成像镜头能够实现良好的成像品质。

[0173]

综上,例子一至例子五分别满足表11中所示的关系。

[0174]

[0175][0176]

表11表12给出了例子一至例子五的成像镜头的各镜片的有效焦距f1至f6。

[0177]

例子参数12345f(mm)3.173.173.173.173.19f1(mm)4.473.534.494.704.51f2(mm)6.759.676.919.547.14f3(mm)-4.52-4.14-5.67-6.76-4.33f4(mm)2.422.462.492.112.69f5(mm)-8.35-8.37-7.46-6.3711.53f6(mm)-3.94-3.81-3.78-3.41-2.23ttl(mm)4.354.354.354.354.35imgh(mm)3.433.433.433.433.41semi-fov(

°

)46.647.046.746.746.0

[0178]

表12

[0179]

本技术还提供一种成像装置,其电子感光元件可以是感光耦合元件(ccd)或互补性氧化金属半导体元件(cmos)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的成像镜头。

[0180]

显然,上述所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

[0181]

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。

[0182]

需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0183]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。