1.本实用新型涉及锂电池温度采集设备技术领域,尤其涉及一种新型的电池温度收集系统。

背景技术:

2.在集装箱式储能站中,由于电池阻抗的存在,锂电池在充、放电过程中都会产生热量,使锂电池难以维持在适宜的温度。当锂电池长时间处于高温状态时,会影响其性能,加速老化过程,缩短使用寿命,严重情况下甚至发生爆炸。因此必须要对锂电池的实时的工作温度进行有效的监控。

3.现有监视电池组温度的设备,大部分是通过监测设备进行无线数据传输,但是该监测设备使用的设备的电压等级与锂电池的充放电电压等级不一致,如果对多个锂电池单元分别进行实时监测,采用现有的布线方式,大大增加了布线的成本和能耗,而且故障的隐患也增多;另外,现有的电池监测设备与上位机之间是点对点连接方式,单个节点出现故障无法进行信号传输时,其对应管理的电池温度数据将无法有效传输。综上所述,提供一种能够减少布线、提高信号传输可靠性的新型的电池温度收集系统,是很有必要的。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型提出了一种采用独立无线充电方式、简化电路布局、能耗较低的新型的电池温度收集系统。

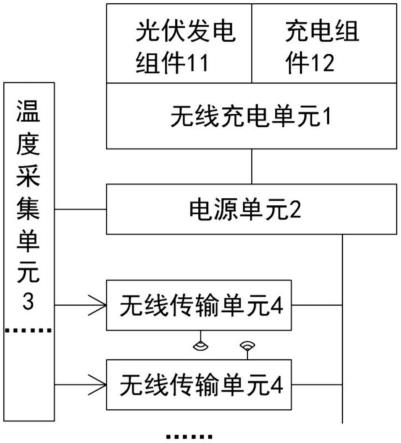

5.本实用新型的技术方案是这样实现的:本实用新型提供了一种新型的电池温度收集系统,包括无线充电单元(1)、电源单元(2)、若干温度采集单元(3)和若干无线传输单元(4);

6.电源单元(2),分别与各温度采集单元(3)及各无线传输单元(4)电性连接;

7.各温度采集单元(3),对应的设置在各锂电池处,每个温度采集单元(3)的输出端与一无线传输单元(4)的输入端电性连接,温度采集单元(3)输出对应锂的电池温度检测信号;

8.各无线传输单元(4),周期性的接收与其相连的温度采集单元(3)输入的温度检测信号,并将获得的温度检测信号向非当前无线传输单元(4)或者上位机进行无线传输。

9.无线充电单元(1),对电源单元(2)进行无线充电。

10.在以上技术方案的基础上,优选的,所述无线充电单元(1)包括光伏无线输出组件(11)和充电组件(12);光伏无线输出组件(11)的输入端设置在锂电池存储的集装箱外表面,光伏无线输出组件(11)的输出端设置在集装箱内,光伏无线输出组件(11)的输出端与充电组件(12)的输入端电性连接,充电组件(12)的输出端与电源单元(2)电性连接。

11.优选的,所述光伏无线输出组件(11)包括光伏板(100)、无线充电芯片u3、稳压芯片u4电感l1和电感l2;光伏板(100)的输出端分别与无线充电芯片u3的引脚1和电感l2的一端电性连接,无线充电芯片u3的引脚1还与电容c8的一端和电容c9的一端电性连接;电容c8

的另一端分别与电感l2的另一端和无线充电芯片u3的引脚2电性连接;电容c9的另一端和无线充电芯片u3的引脚3均接地;电感l3与电感l2间隔设置;电感l3的一端与电容c10的一端和稳压二极管d2的正极电性连接,稳压二极管d2的负极分别与电容c11的一端和稳压芯片u4的引脚1电性连接;电容c10的另一端、电容c11的另一端以及稳压芯片u4的引脚2均接地,稳压芯片u4的引脚3与充电组件(12)的输入端电性连接,稳压芯片u4的引脚3输出 5v直流电压至充电组件(12)。

12.优选的,充电组件(12)包括充电管理芯片u1;稳压芯片u4的引脚3与电阻r3的一端电性连接,电阻r3的另一端分别与充电管理芯片u1的引脚4、引脚8、电阻r1的一端以及电阻r2的一端电性连接;电阻r1的另一端与第一发光二极管led1的正及电性连接,第一发光二极管led1的负极与充电管理芯片u1的引脚7电性连接;电阻r2的另一端与第二发光二极管led2的正极电性连接,第二发光二极管led2的负极与充电管理芯片u1的引脚6电性连接;充电管理芯片u1的引脚5与电阻r5的一端电性连接;电阻r5的另一端与电阻r6的一端电性连接;充电管理芯片u1的引脚2与电阻r4的一端电性连接,电阻r4的另一端、电阻r6的另一端、充电管理芯片u1的引脚1和引脚3均接地;电阻r5的两端分别与电源单元(2)电性连接。

13.进一步优选的,所述电源单元(2)包括可充电电池batt和升压芯片u2;可充电电池batt的正极与电阻r5靠近充电管理芯片u1的引脚5的一端电性连接,可充电电池batt的负极与电阻r5的另一端电性连接;可充电电池batt的正极还与电容c5的一端和电感l1的一端电性连接,电容c5的另一端接地,电感l1的另一端分别与升压芯片u2的引脚4和稳压二极管d1的正极电性连接,升压芯片u2的引脚1分别与其引脚5、电阻r7的一端、电容c7的一端和稳压二极管d1的负极电性连接,电阻r7的另一端分别与升压芯片u2的引脚6和电阻r8的一端电性连接,电阻r8的另一端接地;稳压二极管d1的负极作为 3.3v直流电压压输出端。

14.更进一步优选的,所述无线传输单元(4)包括无线收发芯片u5、晶振和天线组件;无线收发芯片u5具有若干i/o端口、两组晶振接口和rf接口;无线收发芯片u5的引脚1、引脚2、

……

、引脚4均接地;无线收发芯片u5的引脚10、引脚21、引脚24、引脚27、引脚28、引脚29、引脚31和引脚39均与 3.3v直流电压源电性连接;无线收发芯片u5的各i/o端口分别与一温度采集单元(3)的输出端对应电性连接;无线收发芯片u5的引脚22和引脚23作为第一晶振接口外接32mhz晶振,无线收发芯片u5的引脚32和引脚33作为第二晶振接口外接32.768khz晶振;无线收发芯片u5的引脚25和引脚26作为rf接口与天线组件电性连接;无线收发芯片u5的引脚30与电阻r9的一端电性连接,电阻r9的另一端接地;无线收发芯片u5的引脚40与电容c12的一端电性连接,电容c12的另一端接地;温度采集单元(3)向当前无线收发芯片u5的i/o端口发送温度检测信号;无线收发芯片u5通过天线组件向集装箱内的非当前无线收发芯片u5和上位机分别进行温度检测信号的无线传输。

15.优选的,所述温度采集单元(3)包括温度传感器u6,温度传感器u6的引脚1与 3.3v直流电压源电性连接,温度传感器u6的引脚2与无线收发芯片u5的一个i/o端口电性连接,温度传感器u6的引脚4接地。

16.优选的,所述天线组件包括天线ant;无线收发芯片u5的引脚25与电容c17的一端电性连接,电容c17的另一端与电感l4的一端、电容c19的一端和电感l6的一端电性连接;无线收发芯片u5的引脚26与电容c18的一端电性连接,电容c18的另一端分别与电感l4的另一端、电感l5的一端和电感l6的另一端电性连接,电感l5的另一端和电容c19的另一端接地;

电感l6的另一端还与电容c20的一端、电容c21的一端电性连接,电容c20的另一端还与天线ant和电容c22的一端电性连接,电容c21的另一端和电容c22的另一端均接地。

17.优选的,所述无线收发芯片u5选用cc2530f256。

18.本实用新型提供的一种新型的电池温度收集系统,相对于现有技术,具有以下有益效果:

19.(1)本方案采用了无线充电形式的温度采集方案,改善了电路布线结构,而且温度采集与传输采用的是休眠—唤醒模式定期工作,可大大降低能耗需求;

20.(2)光伏无线输出组件将太阳光进行光伏转换输出直流电压并无线传输至集装箱内的充电组件处为电源单元进行充电,无需在集装箱表面设置通孔,能提高集装箱整体的密封性和可靠性;

21.(3)各无线传输单元组成网状链接结构,即便网状链接结构的某一节点的无线传输单元不能正常进行无线传输,其仍可通过备用的有线传输方式,经其他正常工作的网状链接结构节点与上位机进行无线通信,保证了数据采集的可靠性和稳定性;

22.(4)无线传输单元基于zigbee协议,反应速度与能耗较传统的wifi或者蓝牙模式更优。

附图说明

23.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

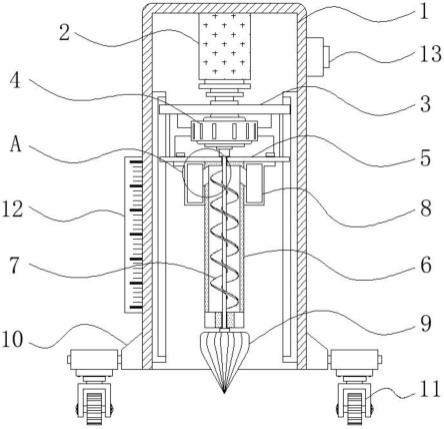

24.图1为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的电路结构框图;

25.图2为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的光伏无线输出组件的接线图;

26.图3为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的充电组件的接线图;

27.图4为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的电源单元的接线图;

28.图5为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的无线传输单元与温度采集单元的接线图;

29.图6为本实用新型一种新型的电池温度收集系统的各无线传输单元之间形成网状链接结构的示意图。

具体实施方式

30.下面将结合本实用新型实施方式,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

31.如图1所示,本实用新型提供了一种新型的电池温度收集系统,包括无线充电单元1、电源单元2、若干温度采集单元3和若干无线传输单元4;

32.电源单元2分别与各温度采集单元3及各无线传输单元4电性连接;电源单元2为温度采集单元3及无线传输单元4提供能源,电源单元2的主体采用可充电的镍氢电池、锂电池

或者类似可循环充放电产品均可。

33.各温度采集单元3对应的设置在各锂电池处,每个温度采集单元3的输出端与一无线传输单元4的输入端电性连接,温度采集单元3输出对应锂的电池温度检测信号;温度采集单元3分别获取集装箱内各锂电池的温度检测信号并将数字式的信号发送给无线传输单元4中,由无线传输单元4进一步进行无线传输。

34.各无线传输单元4周期性的接收与其相连的温度采集单元3输入的温度检测信号,并将获得的温度检测信号向非当前无线传输单元4或者上位机进行无线传输。为了降低能耗本方案的无线传输单元4,采用周期性工作的方式,非工作时间处于休眠状态。

35.无线充电单元1用于对电源单元2进行无线充电。集装箱内部的锂电池的电压等级相比电源单元2采用的电压并不相同,为了简化接线布局,进一步降低能耗,采用了无线充电方式,用其他能源或者太阳光作为能源输入,为电源单元2进行充电。优选采用光伏无线充电方式,这样既有效利用了太阳能,还能优化电路布局,无需在集装箱表面开孔布线,不会影响集装箱整体的密封性和可靠性,也不会存在渗漏的隐患。采用光伏方式还不会使用集装箱内的储能电池,也不会对储能电池的均衡状态带来不利影响。

36.如图1结合2、3所示,无线充电单元1包括光伏无线输出组件11和充电组件12;光伏无线输出组件11的输入端设置在锂电池存储的集装箱外表面,光伏无线输出组件12的输出端设置在集装箱内,光伏无线输出组件11的输出端与充电组件12的输入端电性连接,充电组件12的输出端与电源单元2电性连接。光伏无线输出组件11用于将集装箱外的阳光进行光伏转换,输出直流电,再通过无线传输的方式输出至充电组件12处,由充电组件12对电源单元2进行充电管理。

37.如图2所示,光伏无线输出组件11包括光伏板100、无线充电芯片u3、稳压芯片u4电感l1和电感l2;光伏板100的输出端分别与无线充电芯片u3的引脚1和电感l2的一端电性连接,无线充电芯片u3的引脚1还与电容c8的一端和电容c9的一端电性连接;电容c8的另一端分别与电感l2的另一端和无线充电芯片u3的引脚2电性连接;电容c9的另一端和无线充电芯片u3的引脚3均接地;电感l3与电感l2间隔设置;电感l3的一端与电容c10的一端和稳压二极管d2的正极电性连接,稳压二极管d2的负极分别与电容c11的一端和稳压芯片u4的引脚1电性连接;电容c10的另一端、电容c11的另一端以及稳压芯片u4的引脚2均接地,稳压芯片u4的引脚3与充电组件12的输入端电性连接,稳压芯片u4的引脚3输出 5v直流电压至充电组件12。光伏板100将太阳能转换为 12v电压进行输出,图中的电感l2为初级线圈,电感l3为次级线圈,无线充电芯片u3、电容c8、c9和电感l2构成了初级振荡电路,通过电磁感应的方式将能量无线传输到由电感l3、电容c10和c11构成的次级振荡电路,并进一步由稳压芯片u4进行稳定的降压输出。无线充电芯片u3选用hy0012芯片,稳压芯片u4可选用7805芯片,输出5v直流电压。

38.如图3所示,充电组件12包括充电管理芯片u1;稳压芯片u4的引脚3与电阻r3的一端电性连接,电阻r3的另一端分别与充电管理芯片u1的引脚4、引脚8、电阻r1的一端以及电阻r2的一端电性连接;电阻r1的另一端与第一发光二极管led1的正及电性连接,第一发光二极管led1的负极与充电管理芯片u1的引脚7电性连接;电阻r2的另一端与第二发光二极管led2的正极电性连接,第二发光二极管led2的负极与充电管理芯片u1的引脚6电性连接;充电管理芯片u1的引脚5与电阻r5的一端电性连接;电阻r5的另一端与电阻r6的一端电性

连接;充电管理芯片u1的引脚2与电阻r4的一端电性连接,电阻r4的另一端、电阻r6的另一端、充电管理芯片u1的引脚1和引脚3均接地;电阻r5的两端分别与电源单元2电性连接。充电管理芯片u1的引脚4或者引脚8上设置有去耦电容c1和c2;充电管理芯片u1的引脚5上还设置有去耦电容c3和c4。本方案的充电管理芯片u1选用tp4056,其具有充电状态指示和电池故障指示端,即引脚7和引脚6。当电源单元2需要充电时,引脚7输出低电平,第一发光二极管led1发光,充电管理芯片u1开始对电源单元2充电;充电管理芯片u1的引脚2作为充电电流监测端,监控电源单元2的充电电流;充电管理芯片u1的引脚8是充电功能使能端。充电管理芯片u1的引脚5输出的充电电压在4.2v左右,为了给3v左右的电源单元供电,需要由电阻r5和r6组成的电路分压,分压后的电压加在电源单元2上。当充电结束后,充电管理芯片u1的引脚7输出高阻态,引脚6输出低电位,第二发光二极管led2发光,表示充电完成。

39.如图4所示,图示展示了电源单元如何提供 3.3v直流电压满足各无线传输单元与温度采集单元3正常工作的需求。电源单元2包括可充电电池batt和升压芯片u2;可充电电池batt的正极与电阻r5靠近充电管理芯片u1的引脚5的一端电性连接,可充电电池batt的负极与电阻r5的另一端电性连接;可充电电池batt的正极还与电容c5的一端和电感l1的一端电性连接,电容c5的另一端接地,电感l1的另一端分别与升压芯片u2的引脚4和稳压二极管d1的正极电性连接,升压芯片u2的引脚1分别与其引脚5、电阻r7的一端、电容c7的一端和稳压二极管d1的负极电性连接,电阻r7的另一端分别与升压芯片u2的引脚6和电阻r8的一端电性连接,电阻r8的另一端接地;稳压二极管d1的负极作为 3.3v直流电压压输出端。升压芯片u2的引脚5上还设置有去耦电容c6和c7。可充电电池batt的电压为 3v左右,需要升压到 3.3v才能为各无线传输单元与温度采集单元3使用。升压芯片u2选用zcc9266,该芯片的启动电压为1v,可将2—5v电压升压至9—12v,通过稳压二极管d1、电阻r7和r8组成的分压电路能稳定输出在 3.3v。

40.如图1结合图5和图6所示,无线传输单元4包括无线收发芯片u5、晶振和天线组件;无线收发芯片u5具有若干i/o端口、两组晶振接口和rf接口;无线收发芯片u5的引脚1、引脚2、

……

、引脚4均接地;无线收发芯片u5的引脚10、引脚21、引脚24、引脚27、引脚28、引脚29、引脚31和引脚39均与 3.3v直流电压源电性连接;无线收发芯片u5的各i/o端口分别与一温度采集单元3的输出端对应电性连接;无线收发芯片u5的引脚22和引脚23作为第一晶振接口外接32mhz晶振,无线收发芯片u5的引脚32和引脚33作为第二晶振接口外接32.768khz晶振;无线收发芯片u5的引脚25和引脚26作为rf接口与天线组件电性连接;无线收发芯片u5的引脚30与电阻r9的一端电性连接,电阻r9的另一端接地;无线收发芯片u5的引脚40与电容c12的一端电性连接,电容c12的另一端接地;温度采集单元3向当前无线收发芯片u5的i/o端口发送温度检测信号;无线收发芯片u5通过天线组件向集装箱内的非当前无线收发芯片u5和上位机分别进行温度检测信号的无线传输。

41.本方案中的无线收发芯片u5采用cc2530f256。该芯片是支持zigbee协议的无线传输设备,具有p0、p1和p2三组i/o端口,可进行竖直信号的接收与发送。该芯片集成了c8051单片机。无线收发芯片u5的引脚22和引脚23作为第一晶振接口外接32mhz晶振,即图5所示的x1,晶振x1两端设置了电容c13和c14,该32mhz的晶振作为无线收发芯片u5及其单片机的系统时钟使用的,在使用天线发送功能时必须使用。无线收发芯片u5的引脚32和引脚33作为第二晶振接口外接32.768khz晶振,即图示的x2,该32.768khz的晶振是驱动无线收发芯

片u5的睡眠定时器或者看门狗功能的时钟频率用,以实现低功耗的休眠/唤醒状态切换。图6展示的是在同一个集装箱内部,不同的无线收发芯片u5分别作为一个节点,通过有线方式与相邻的其他无线收发芯片u5构建网状链接结构,如果该网状链接结构的某一个节点不能正常进行无线传输时,可以由其他正常工作的节点来无线发送其对应的温度采集单元3发送的温度检测信号,这样的网状链接结构的稳定性和可靠性更高。

42.同样如图5所示,温度采集单元3包括温度传感器u6,温度传感器u6的引脚1与 3.3v直流电压源电性连接,温度传感器u6的引脚2与无线收发芯片u5的一个i/o端口电性连接,温度传感器u6的引脚4接地。温度传感器u6采用的是dht11数字式温湿度传感器。为保证输出信号稳定,其输出端即引脚2可以接上拉电阻r10。

43.图5右侧的虚像框内为天线组件的示意图,天线组件具体包括天线ant;无线收发芯片u5的引脚25与电容c17的一端电性连接,电容c17的另一端与电感l4的一端、电容c19的一端和电感l6的一端电性连接;无线收发芯片u5的引脚26与电容c18的一端电性连接,电容c18的另一端分别与电感l4的另一端、电感l5的一端和电感l6的另一端电性连接,电感l5的另一端和电容c19的另一端接地;电感l6的另一端还与电容c20的一端、电容c21的一端电性连接,电容c20的另一端还与天线ant和电容c22的一端电性连接,电容c21的另一端和电容c22的另一端均接地。使用外置天线ant,可以提高信号传输质量,最远支持与100米的上位机进行无线通信。

44.以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。