1.本发明属于利用生物技术处理污泥及污水磷资源回收领域,具体涉及一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统及处理方法。

背景技术:

2.活性污泥法已成为全世界应用最广泛的一种污水处理技术,而大量剩余污泥副产物是活性污泥法的主要弱点之一。随着污水处理率上升和环保要求的提高,污泥处理处置问题日益突出,预计2025年我国污泥年产生量将突破9000万吨(以含水率80%计)。目前污水处理厂采用的常规污泥处理处置技术费用昂贵,约占污水处理厂总运营成本的50%~60%。因此,为降低其运输和后续处理处置费用,污泥原位减量技术备受关注,即从源头最大限度地减少剩余污泥的产量,目前国内外普遍认可的污泥原位减量技术分为溶胞-隐性生长、内源呼吸、解偶联代谢、生物捕食四类。其中生物捕食污泥减量技术是基于能量和物质在生态学食物链传递过程中逐级递减的原理,与前三项技术相比,具有“纯生态、低能耗、无二次污染”的减量机理、较低的处理成本和较好的减量效果,因此越来越受到重视。

3.磷是引起水体富营养化的主要因素,当水体中总磷浓度超过0.02mg/l时即被视为富营养化水体。除此之外,磷是重要的不可再生资源,预计2050年后我国磷矿将成为短缺资源。大量研究结果表明,在活性污泥法处理污水过程中,原水中90%~95%的总磷会转移并富集在污水污泥中。从污水污泥中回收磷资源,不仅可以解决水体中磷含量过高而导致水体富营养化问题,还可以缓解磷资源的短缺,实现资源回收利用的循环经济,因此,从污水污泥中回收磷资源具有很大的潜力和应用前景。污泥中磷回收的技术有吸附解吸法、生物强化法、磷酸盐沉淀法等。其中磷酸盐沉淀法具有操作简单、磷回收效率高、处理效果稳定、不会造成二次释磷污染和抗冲击负荷能力强等优势而被广泛研究和应用。

4.基于生物捕食前期研究发现,在满足一定条件下,蠕虫捕食过程中发生了同步硝化反硝化、反硝化除磷作用,与此同时,当反硝化除磷边界条件消失后,系统中的污泥逐步发生厌氧释磷作用。基于此,本发明提出基于蠕虫与微生物协同作用实现污泥高效减量与强化磷释放的生物捕食污泥减量装置,微生物既是蠕虫捕食的对象也是物质迁移转化的作用者,在污泥减量同时实现碳氮去除与磷强化释放,污泥上清液中较高的磷浓度使侧流反应器实现磷回收成为可能。因此,通过研发特殊结构与控制方式的污泥减量装置,并建立基于强化污泥减量与磷酸盐沉淀法的磷回收侧流工艺,可有效解决传统侧流磷回收面临的厌氧池磷释放效率低的问题,为污水、污泥同步高效稳定处理与资源回收提供新的解决方案,具有重大社会需求。公开号为101786779的《污泥减量与反硝化脱氮耦合的城市污水污泥联合处理系统》公开了一种生物捕食污泥减量与反硝化脱氮城市污水污泥处理系统,但该处理系统主要是去除上清液中碳、氮污染物,不具有强化释磷和资源回收功能。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统及处理方法,以解决传统活性污泥法污水处理技术污泥产量高、污泥处理能耗高、易产生二次污染和现有污水污泥同步处理技术磷资源回收效率低、出水水质不易稳定达标问题。

6.为了解决上述技术问题,本发明的第一种技术方案是:污泥减量与磷回收耦合的污水污泥联合处理系统由活性污泥法生物污水处理装置、二号调节阀、一号排泥泵、污泥减量装置、五号调节阀、二号排泥泵、三号调节阀、一号污水泵、磷酸盐沉淀法磷回收装置、四号调节阀和二号污水泵组成;

7.所述活性污泥法生物污水处理装置由活性污泥法生物反应器、第一进水管、第一进泥管和第一排泥管组成;

8.所述污泥减量装置由污泥减量反应器、隔网、多孔悬浮球形填料、水质多参数在线监测仪、第二曝气装置、第二进泥管、第二排泥管和第一排水管组成;污泥减量反应器由蠕虫捕食与强化释磷区、挡板、泥水分离沉淀区组成;第二曝气设备为可变曝气装置,由第二时间继电器、第二导线、第二空气压缩机、第二进气管、气体流量自动调节器、可变微孔曝气管组成;多孔悬浮球形填料由球形壳体、填充在球形壳体内部的填料层和交叉编织在球形壳体外部的填料组成;

9.所述磷酸盐沉淀法磷回收装置由磷酸盐沉淀法磷回收反应器、机械搅拌器、第二进水管和第二排水管组成;

10.所述第一进水管与活性污泥法生物反应器上端侧壁连通,所述第一进泥管与活性污泥法生物反应器下端侧壁连通,所述第一排泥管与活性污泥法生物反应器底壁连通;

11.所述第二进泥管与污泥减量反应器的蠕虫捕食与强化释磷区下端侧壁连通,所述蠕虫捕食与强化释磷区通过一侧壁上端的溢流堰与泥水分离沉淀区连通,所述泥水分离沉淀区被挡板分隔成两部分,所属第二排泥管与泥水分离沉淀区下端污泥斗连通,所述第一排水管与泥水分离沉淀区的上端侧壁连通,所述水质多参数在线监测仪安装在蠕虫捕食与强化释磷区内部的中上部,且实时在线测量ph、温度、溶解氧水质指标,所述隔网等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区,所述多孔悬浮球形填料放置在两层隔网之间,所述可变微孔曝气管的内壁上均布开有若干个可变出气孔,孔径直径可变范围为0.2~0.8mm,且以“目”字形安装在蠕虫捕食与强化释磷区内最下端隔网的下方,所述可变微孔曝气管通过第二进气管与蠕虫捕食与强化释磷区外部的第二空气压缩机连通,所述气体流量自动调节器安装在第二进气管上,且气体流量自动调节器通过自动控制系统与水质多参数在线监测仪联通,设置好后可根据蠕虫捕食与强化释磷区内泥水混合液溶解氧浓度自动调节进入多个可变微孔曝气管的空气流量,实现可变曝气,所述第二时间继电器通过第二导线与第二空气压缩机连接;

12.所述机械搅拌器安装在磷酸盐沉淀法磷回收反应器内部,所述第二进水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器上端侧壁连通,所述第二排水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器下端侧壁连通;

13.所述第一排泥管与第二进泥管连通,且二者之间设置有一号排泥泵;所述第一进泥管与第二排泥管连通,且二者之间设置有二号排泥泵;所述第一排水管与第二进水管连

通,且二者之间设置有一号污水泵;所述第二排水管与第一进水管连通,且二者之间设置有二号污水泵;所述二号调节阀安装在第一排泥管上,所述五号调节阀安装在第二排泥管上,所述三号调节阀安装在第一排水管上,所述四号调节阀安装在第二排水管上。

14.进一步地,所述外部球形壳体的材质为聚氨酯或高密度聚乙烯,所述外部球形壳体的材质为聚氨酯或高密度聚乙烯,尺寸为6cm

×

6cm~10cm

×

10cm,壳体上呈网格状开孔,且球形壳体由上下壳体内扣组合而成;所述填料层内均匀分布有若干宽度为2~3mm的“s”型弯曲孔洞(图3),所述“s”型弯曲孔洞纵横交错上下相通。

15.进一步地,所述的活性污泥法生物污水处理装置为序批式活性污泥法生物污水处理装置、氧化沟活性污泥法生物污水处理装置、a2o活性污泥法生物污水处理装置、mbr活性污泥法生物污水处理装置中的一种或几种。

16.采用所述的一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统处理污水污泥的方法,是按照以下步骤进行的:

17.系统开始运行时,将待处理的污水经第一进水管注入到活性污泥法生物反应器中处理,处理后的污水污泥通过一号排泥泵导入到污泥减量装置中处理,经蠕虫捕食与强化释磷区处理的泥水混合液排入到泥水分离沉淀区中,经泥水分离沉淀区沉淀污泥通过二号排泥泵泵入到活性污泥法生物反应器中;然后将经泥水分离沉淀区处理得到的污泥上清液经一号污水泵直接入排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中进行磷资源回收;将回收后的污泥上清液通过二号污水泵(泵入到活性污泥法生物反应器中,进行下一周期运行;

18.其中,在污水污泥联合处理系统运行一个周期至系统运行结束期间:在一个活性污泥法生物污水处理装置运行周期结束前,将活性污泥法生物污水处理装置中活性污泥以占活性污泥法生物污水处理装置进水流量5%~20%的流量经一号排泥泵排入蠕虫捕食与强化释磷区中;在将活性污泥排入蠕虫捕食与强化释磷区之前,先将污泥减量装置中泥水分离沉淀区中沉淀污泥以占活性污泥法生物污水处理装置进水流的2%~7%的流量通过二号排泥泵排入到活性污泥法生物污水处理装置中和污泥上清液以占活性污泥法生物污水处理装置进水流量3%~13%的流量排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中;在污泥减量装置中泥水分离沉淀区的泥水混合液注入活性污泥法生物污水处理装置和磷酸盐沉淀法磷回收反应器之前,将磷酸盐沉淀法磷回收反应器中沉淀处理后的污泥上清液通过二号污水泵与活性污泥法生物污水处理装置进水混合进入活性污泥法生物污水处理装置中;

19.在所述的污水污泥联合处理系统运行期间,利用水质多参数在线监测仪监测蠕虫捕食与强化释磷区的水质;

20.所述的强化释磷区中的do浓度维持在0.5~1.0mg/l,温度为20-35℃,ph为6.5~9。

21.进一步地,所述填料为纤维丝状,由改性亲水聚丙烯或高密度聚乙烯材料制成。

22.进一步地,所述磷酸盐沉淀法磷回收反应器的磷回收方法为羟磷灰石、磷酸铝、磷酸铁、蓝铁矿或鸟粪石(map)磷酸盐沉淀法中的任意一种。

23.本发明的第二种方案:一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统,所述的处理系统由活性污泥法生物污水处理装置、二号调节阀、一号排泥泵、污泥减量装置、五号调节阀、二号排泥泵、三号调节阀、一号污水泵、磷酸盐沉淀法磷回收装置、四号调节阀和二号污水泵组成;所述的活性污泥法生物污水处理装置为序批式活性污

泥法生物污水处理装置;

24.所述序批式活性污泥法生物污水处理装置由序批式活性污泥法生物反应器、第一进水管、第一进泥管、第一排泥管和第一曝气设备组成;第一曝气设备由曝气头、一号调节阀、第一进气管、第一空气压缩机、第一导线和第一时间继电器组成;

25.所述污泥减量装置由污泥减量反应器、隔网、多孔悬浮球形填料、水质多参数在线监测仪、第二曝气装置、第二进泥管、第二排泥管和第一排水管组成;污泥减量反应器由蠕虫捕食与强化释磷区、挡板、泥水分离沉淀区组成;第二曝气设备为可变曝气装置,由第二时间继电器、第二导线、第二空气压缩机、第二进气管、气体流量自动调节器、可变微孔曝气管组成;多孔悬浮球形填料由球形壳体、填充在球形壳体内部的填料层和交叉编织在球形壳体外部的填料组成;

26.所述磷酸盐沉淀法磷回收装置由磷酸盐沉淀法磷回收反应器、机械搅拌器、第二进水管和第二排水管组成;

27.所述第一进水管与序批式活性污泥法生物反应器上部连通,所述第一进泥管与序批式活性污泥法生物反应器下部连通,所述第一排泥管与序批式活性污泥法生物反应器底部连通,所述曝气头安装在序批式活性污泥法生物反应器内的底部,曝气头的进气口通过第一进气管与序批式活性污泥法生物反应器外部的第一空气压缩机出气口连通,所述一号调节阀安装在第一进气管上,所述第一时间继电器通过第一导线与第一空气压缩机连接;

28.所述第二进泥管与蠕虫捕食与强化释磷区下部连通,所述蠕虫捕食与强化释磷区通过一侧壁上端的溢流堰与泥水分离沉淀区连通,所述泥水分离沉淀区由挡板分隔成两部分,所述第二排泥管与泥水分离沉淀区底部污泥斗连通,所述第一排水管与泥水分离沉淀区的上部连通,所述水质多参数在线监测仪安装在蠕虫捕食与强化释磷区内部的中上部,所述隔网等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区中,所述多孔悬浮球形填料放置在相邻两层隔网之间,所述可变微孔曝气管上均布有若干个可变出气孔,孔径直径可变范围为0.2~0.8mm,且以“目”字形安装在蠕虫捕食与强化释磷区内的底部,所述可变微孔曝气管通过第二进气管与蠕虫捕食与强化释磷区外部的第二空气压缩机连通,所述气体流量自动调节器安装在第二进气管上,且气体流量自动调节器通过自动控制系统与水质多参数在线监测仪联通,所述第二时间继电器通过第二导线与第二空气压缩机连接;

29.所述机械搅拌器安装在磷酸盐沉淀法磷回收反应器内部,所述第二进水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器上部连通,所述第二排水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器下部连通;

30.所述第一排泥管与第二进泥管连通,且二者之间设置有一号排泥泵;

31.所述第一进泥管与第二排泥管连通,且二者之间设置有二号排泥泵;所述第一排水管与第二进水管连通,且二者之间设置有一号污水泵;所述第二排水管与第一进水管连通,且二者之间设置有二号污水泵;所述二号调节阀安装在第一排泥管上,所述五号调节阀安装在第二排泥管上,所述三号调节阀安装在第一排水管上,所述四号调节阀安装在第二排水管上。

32.采用上述一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统处理城市污水污泥的方法,是按照以下步骤进行的:

33.系统开始运行时,将待处理的城市污水经第一进水管注入到序批式活性污泥法生

物反应器中处理,处理后的污水污泥通过一号排泥泵导入到污泥减量装置中处理,经蠕虫捕食与强化释磷区处理的泥水混合液排入到泥水分离沉淀区中,经泥水分离沉淀区沉淀污泥通过二号排泥泵泵入到序批式活性污泥法生物反应器中;然后将经泥水分离沉淀区处理得到的污泥上清液经一号污水泵直接入排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中进行磷资源回收;将回收后的污泥上清液通过二号污水泵泵入到序批式活性污泥法生物反应器中,进行下一周期运行;

34.其中,在城市污水污泥联合处理系统运行一个周期至系统运行结束期间:在一个序批式活性污泥法生物污水处理装置运行周期结束前,将序批式活性污泥法生物污水处理装置中活性污泥以占序批式活性污泥法生物污水处理装置进水流量5%~20%的流量经一号排泥泵排入蠕虫捕食与强化释磷区中;在将活性污泥排入蠕虫捕食与强化释磷区之前,先将污泥减量装置中泥水分离沉淀区中沉淀污泥以占序批式活性污泥法生物污水处理装置进水流量2%~7%的流量通过二号排泥泵排入到序批式活性污泥法生物污水处理装置中和污泥上清液以占序批式活性污泥法生物污水处理装置进水流量3%~13%的流量排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中;在污泥减量装置中泥水分离沉淀区的泥水混合液注入序批式活性污泥法生物污水处理装置和磷酸盐沉淀法磷回收反应器之前,将磷酸盐沉淀法磷回收反应器中沉淀处理后的污泥上清液通过二号污水泵与序批式活性污泥法生物污水处理装置进水混合进入序批式活性污泥法生物污水处理装置中;

35.在所述的城市污水污泥联合处理系统运行期间,利用水质多参数在线监测仪监测蠕虫捕食与强化释磷区的水质;

36.所述的强化释磷区中的do浓度维持在0.5~1.0mg/l,温度为23

±

2℃,ph为6.5~9;

37.其中,序批式活性污泥法生物污水处理装置的运行周期为6~10h,进水0.5~1.0h,曝气4~6h,沉淀1~2h,排水0.5~1.0h,一天2~4个运行周期,溶解氧控制在3~4mg/l,污泥浓度维持在3000~4000mg/l;污泥减量装置运行过程中,水力停留时间为10~12h。

38.本发明的第三种技术方案是:一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统由mbr活性污泥法生物污水处理装置、二号调节阀、一号排泥泵、污泥减量装置、五号调节阀、二号排泥泵、三号调节阀、一号污水泵、磷酸盐沉淀法磷回收装置、四号调节阀和二号污水泵组成;

39.所述mbr活性污泥法生物污水处理装置由膜生物反应器、第一进水管、第一进泥管、第一排泥管、膜组件和第一曝气设备组成;第一曝气设备由曝气头、一号调节阀、第一进气管、第一空气压缩机、第一导线和第一时间继电器组成;

40.所述污泥减量装置由污泥减量反应器、隔网、多孔悬浮球形填料、水质多参数在线监测仪、第二曝气装置、第二进泥管、第二排泥管和第一排水管组成;污泥减量反应器由蠕虫捕食与强化释磷区、挡板、泥水分离沉淀区组成;第二曝气设备为可变曝气装置,由第二时间继电器、第二导线、第二空气压缩机、第二进气管、气体流量自动调节器、可变微孔曝气管组成;多孔悬浮球形填料由球形壳体、填充在球形壳体内部的填料层和交叉编织在球形壳体外部的填料组成;

41.所述磷酸盐沉淀法磷回收装置由磷酸盐沉淀法磷回收反应器、机械搅拌器、第二进水管和第二排水管组成;

42.所述第一进水管与膜生物反应器上端侧壁连通,所述第一进泥管与膜生物反应器底壁连通,所述第一排泥管与膜生物反应器下端侧壁连通,所述曝气头安装在膜生物反应器内的底部,曝气头通过第一进气管与膜生物反应器外部的第一空气压缩机连通,所述一号调节阀安装在第一进气管上,所述第一时间继电器通过第一导线与第一空气压缩机连接,所述膜组件设置在膜生物反应器的中部;

43.所述第二进泥管与污泥减量反应器的蠕虫捕食与强化释磷区下端侧壁连通,所述蠕虫捕食与强化释磷区通过一侧壁上端的溢流堰与泥水分离沉淀区连通,所述泥水分离沉淀区被挡板分隔成两部分,所属第二排泥管与泥水分离沉淀区下端污泥斗连通,所述第一排水管与泥水分离沉淀区的上端侧壁连通,所述水质多参数在线监测仪安装在蠕虫捕食与强化释磷区内部的中上部,且实时在线测量ph、温度、溶解氧水质指标,所述隔网等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区,所述多孔悬浮球形填料放置在两层隔网之间,所述可变微孔曝气管的内壁上均布开有若干个可变出气孔,孔径直径可变范围为0.2~0.8mm,且以“目”字形安装在蠕虫捕食与强化释磷区内最下端隔网的下方,所述可变微孔曝气管通过第二进气管与蠕虫捕食与强化释磷区外部的第二空气压缩机连通,所述气体流量自动调节器安装在第二进气管上,且气体流量自动调节器通过自动控制系统与水质多参数在线监测仪联通,设置好后可根据蠕虫捕食与强化释磷区内泥水混合液溶解氧浓度自动调节进入多个可变微孔曝气管的空气流量,实现可变曝气,所述第二时间继电器通过第二导线与第二空气压缩机连接;

44.所述机械搅拌器安装在磷酸盐沉淀法磷回收反应器内部,所述第二进水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器上端侧壁连通,所述第二排水管与磷酸盐沉淀法磷回收反应器下端侧壁连通;

45.所述第一排泥管与第二进泥管连通,且二者之间设置有一号排泥泵;所述第一进泥管与第二排泥管连通,且二者之间设置有二号排泥泵;所述第一排水管与第二进水管连通,且二者之间设置有一号污水泵;所述第二排水管与第一进水管连通,且二者之间设置有二号污水泵;所述二号调节阀安装在第一排泥管上,所述五号调节阀安装在第二排泥管上,所述三号调节阀安装在第一排水管上,所述四号调节阀安装在第二排水管上。

46.进一步地,所述外部球形壳体的材质为聚氨酯或高密度聚乙烯,尺寸为6cm

×

6cm~10cm

×

10cm,壳体上呈网格状开孔,且球形壳体由上下壳体内扣组合而成。

47.进一步地,所述填料层内均匀分布有若干宽度为2~3mm的“s”型弯曲孔洞(图3),所述“s”型弯曲孔洞纵横交错上下相通。所述填料层38-2由改性亲水聚丙烯材料制成。

48.进一步地,所述填料为纤维丝状,由改性亲水聚丙烯或高密度聚乙烯材料制成。

49.采用上述一种基于生物捕食同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统处理污水污泥的方法,是按照以下步骤进行的:

50.系统开始运行时,将待处理的污水经第一进水管注入到膜生物反应器中处理,处理后的污水污泥通过一号排泥泵导入到污泥减量装置中处理,经蠕虫捕食与强化释磷区处理的泥水混合液排入到泥水分离沉淀区中,经泥水分离沉淀区沉淀污泥通过二号排泥泵泵入到膜生物反应器中;然后将经泥水分离沉淀区处理得到的污泥上清液经一号污水泵直接入排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中进行磷资源回收;将回收后的污泥上清液通过二号污水泵泵入到膜生物反应器中,进行下一周期运行;

51.其中,在污水污泥联合处理系统运行一个周期至系统运行结束期间:在一个mbr活性污泥法生物污水处理装置运行周期结束前,将mbr活性污泥法生物污水处理装置中活性污泥以占mbr活性污泥法生物污水处理装置进水流量5%~20%的流量经一号排泥泵排入蠕虫捕食与强化释磷区中;在将活性污泥排入蠕虫捕食与强化释磷区之前,先将污泥减量装置中泥水分离沉淀区中沉淀污泥以占mbr活性污泥法生物污水处理装置进水流量2%~7%的流量通过二号排泥泵排入到mbr活性污泥法生物污水处理装置中和污泥上清液以占mbr活性污泥法生物污水处理装置进水流量3%~13%的流量排入磷酸盐沉淀法磷回收反应器中;在污泥减量装置中泥水分离沉淀区的泥水混合液注入mbr活性污泥法生物污水处理装置和磷酸盐沉淀法磷回收反应器之前,将磷酸盐沉淀法磷回收反应器中沉淀处理后的污泥上清液通过二号污水泵与mbr活性污泥法生物污水处理装置进水混合进入mbr活性污泥法生物污水处理装置中;

52.在所述的系统运行期间,利用水质多参数在线监测仪监测蠕虫捕食与强化释磷区的水质;

53.所述的强化释磷区中的do浓度维持在0.5~1.0mg/l,温度为23

±

2℃,ph为6.5~9;

54.其中,mbr活性污泥法生物污水处理装置运行过程中,水力停留时间控制为7~8h;污泥停留时间控制为30~35天;溶解氧浓度为3~5mg/l;污泥浓度8000~10000mg/l。污泥减量装置运行过程中,水力停留时间为10~12h。

55.进一步地,所述磷酸盐沉淀法磷回收反应器的磷方法可以是羟磷灰石、磷酸铝、磷酸铁、蓝铁矿或鸟粪石(map)等的任意一种磷酸盐沉淀法。

56.本发明与现有技术相比具有以下优势:

57.1、本发明通过将污泥减量装置、磷酸盐沉淀法磷回收装置与活性污泥法生物污水处理装置联合运行,实现了污水高效处理、污泥同步减量与磷资源高效回收;本发明基于生物捕食和磷酸盐沉淀法磷回收原理,特别设计组合了一种具有强化磷释放效果的污泥减量装置和同步高效回收磷资源的磷酸盐沉淀法磷回收装置,有效解决了污水污泥磷资源回收效率低、出水水质不易稳定达标的难题,实现了污水污泥的同步高效处理与磷资源回收,保证了联合处理系统出水水质稳定达标、污泥高效减量与磷资源高效回收。

58.2、本发明通过研发一种具有特殊结构与控制方式的生物捕食污泥减量新型反应器,在蠕虫捕食与强化释磷区中实现空间与时间双重维度下好氧-微氧-厌氧的溶解氧梯度分布,建立蠕虫捕食与微生物代谢的协同作用,蠕虫捕食破坏污泥结构促进碳、氮、磷污染物的释放,微生物随着底物与溶氧环境的变化发生解偶联、维持代谢、硝化、反硝化等作用实现衰减与碳、氮的去除,节省了反硝化脱氮过程外加碳源的成本费用,同时在厌氧环境,聚磷菌利用蠕虫捕食释放的有机物进一步强化污泥中磷的释放,并且生物捕食后的活性污泥结构特性发生改变,更有利于聚磷菌从生物质中释放磷,解决了传统污泥过程减量侧流磷回收面临的厌氧池磷释放效率低的问题,为磷资源高效回收创造了有利条件,因此,整套污泥减量装置具有同步污泥高效减量与强化磷释放效果。

59.3、本发明通过研发一种具有特殊结构与控制方式的生物捕食污泥减量新型反应器,在泥水分离沉淀区中富磷污水和捕食后的污泥进行有效分离,泥水分离沉淀区与蠕虫捕食与强化释磷区共用侧壁上端设有溢流堰,内部设有挡流板,降低了蠕虫捕食与强化释

磷区的曝气扰动对泥水沉淀分离的冲击,提高了富磷污水和污泥的沉淀分离效率,从而降低了污泥中复杂组分对磷酸盐沉淀物中磷纯度的影响及污泥负荷对磷酸盐沉淀法磷回收的影响,提高了同步污泥减量与磷回收效率,降低了二次污染风险。除此之外,污泥减量新型反应器结构紧凑,无需外设沉淀池,节约占地面积,降低成本费用。

60.4、本发明的污泥减量装置中多孔悬浮球形填料不需要固定框架,可直接悬浮于两层隔网之间,且在纵向上实现均匀分布,水流方向自下而上,加上底部交替可变曝气,多孔悬浮球形填料既可在纵向上与污水污泥充分接触,又能有效切割气泡,提高氧转移速率和利用率,并且阻力小,布水、布气性能好,抗冲击负荷强,球内填料不易损耗,并且多孔悬浮球形填料在水流和气流的扰动下自由摆动,可使老化生物膜和死亡蠕虫的快速脱落,防止蠕虫、微生物代谢产物在局部区域过度积累以及污泥污水充分混合,有利于污水污泥的高效同步处理;填料层为生物亲和亲水改性聚丙烯制成,内部均匀分布有纵横交错上下相通“s”型弯曲孔洞,与蠕虫的穴居、钻洞等生理特性相适应,不仅有利于蠕虫高效附着,而且为蠕虫生长提供了躲避外界干扰、刺激的场所,有效降低了蠕虫被水流带走的风险;可变曝气装置以“目”字型排布,可以实现蠕虫捕食与强化释磷区内均匀曝气,为蠕虫捕食与微生物代谢的协同作用提供有利条件,在好氧-微氧环境交替可变曝气条件下,多孔悬浮球形填料内部空间中也会形成好氧-微氧-厌氧的微环境,生物亲和亲水改性聚丙烯填料层也会加快生物膜的挂膜速度,并且由内到外逐渐形成厌氧生物膜、兼氧生物膜和好氧生物膜,经过蠕虫捕食筛选、好氧-微氧-厌氧交替环境的驯化,使得生物膜功能菌群得到强化。特殊的多孔亲水附着组合填料结构及布置形式、曝气装置结构及布置形式与系统运行控制方式会强化蠕虫捕食与微生物代谢协同作用、提高氧转移速率和利用率、加快功能菌群挂膜速度、提高蠕虫活性和附着密度,从而提高了同步污泥减量与磷释放效率。

61.5、本发明的磷酸盐沉淀法回收磷,污泥经蠕虫捕食强化释磷和聚磷菌厌氧释磷协同作用后上清液中磷含量较高,为磷酸盐沉淀法高效回收污水污泥中的磷资源提供了有利条件,因此,通过磷酸盐沉淀法从污水污泥中回收磷资源,不仅可以解决水体中磷含量过高而导致水体富营养化问题,还可以缓解磷资源的短缺,实现资源回收利用的循环经济。

62.6、本发明系统结构简单紧凑,运行稳定可靠,维护管理方便,易于实现自动化控制,无需改变原有污水处理设施,投资少,可操作性较强。而且本发明可稳定有效实现污水污泥的生态协同处理与氮磷资源的高效回收,具有广阔的推广前景。

63.7、本发明的污泥减量效果可达88%~95%,氨氮的去除率达95%~98%,总磷的去除率达92%~94%,磷回收率可达35%~65%,具有投资和运行费用低、抗冲击性强、污泥高效减量、脱氮性能好、资源高效回收和生态效益显著等优点。

附图说明

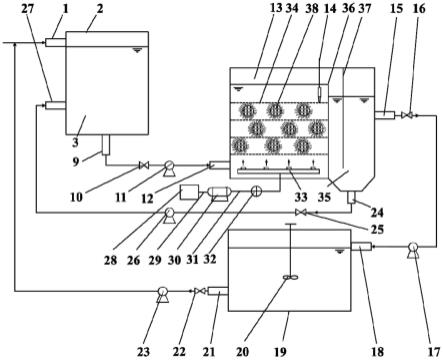

64.图1是本发明的第一种技术方案的整体结构的主视图,图中箭头表示污水污泥流向;

65.图2是本发明的第二种技术方案的整体结构的主视图,图中箭头表示污水污泥流向;

66.图3是本发明多孔悬浮球形填料的主视图;

67.图4是本发明填料层“s”型弯曲空洞局部放大示意图;

68.图5是本发明可变微孔曝气装置安装示意图;

69.图6是本发明隔网安装示意图;

70.图7是本发明的第三种技术方案的整体结构的主视图;图中箭头表示污水污泥流向。

具体实施方式

71.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面将详细叙述本发明所揭示内容的精神,任何所属技术领域技术人员在了解本发明内容的实施例后,当可由本发明内容所教示的技术,加以改变及修饰,其并不脱离本发明内容的精神与范围。

72.本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

73.实施例1

74.结合图1-图6具体说明本实施例,本实施例的同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统由序批式活性污泥法生物污水处理装置、二号调节阀10、一号排泥泵11、污泥减量装置、五号调节阀25、二号排泥泵26、三号调节阀16、一号污水泵17、磷酸盐沉淀法磷回收装置、四号调节阀22和二号污水泵23组成;

75.所述序批式活性污泥法生物污水处理装置由序批式活性污泥法生物反应器2、第一进水管1、第一进泥管27、第一排泥管9和第一曝气设备组成;第一曝气设备由曝气头3、一号调节阀4、第一进气管5、第一空气压缩机6、第一导线7和第一时间继电器8组成;

76.所述污泥减量装置由污泥减量反应器、隔网34、多孔悬浮球形填料38、水质多参数在线监测仪14、第二曝气装置、第二进泥管12、第二排泥管24和第一排水管15组成;污泥减量反应器由蠕虫捕食与强化释磷区13、挡板37、泥水分离沉淀区35组成;第二曝气设备为可变曝气装置,由第二时间继电器28、第二导线29、第二空气压缩机30、第二进气管31、气体流量自动调节器32、可变微孔曝气管33组成;多孔悬浮球形填料38由球形壳体38-1、填充在球形壳体38-1内部的填料层38-2和交叉编织在球形壳体38-1外部的填料38-3组成;

77.所述磷酸盐沉淀法磷回收装置由磷酸盐沉淀法磷回收反应器19、机械搅拌器20、第二进水管18和第二排水管21组成;

78.所述第一进水管1与序批式活性污泥法生物反应器2上端侧壁连通,所述第一进泥管27与序批式活性污泥法生物反应器2下端侧壁连通,所述第一排泥管9与序批式活性污泥法生物反应器2底壁连通,所述曝气头3安装在序批式活性污泥法生物反应器2内的底部,曝气头3通过第一进气管5与序批式活性污泥法生物反应器2外部的第一空气压缩机6连通,所述一号调节阀4安装在第一进气管5上,所述第一时间继电器8通过第一导线7与第一空气压缩机6连接;

79.所述第二进泥管12与污泥减量反应器的蠕虫捕食与强化释磷区13下端侧壁连通,所述蠕虫捕食与强化释磷区13通过一侧壁上端的溢流堰36与泥水分离沉淀区35连通,所述泥水分离沉淀区35被挡板37分隔成两部分,所属第二排泥管24与泥水分离沉淀区35下端污泥斗连通,所述第一排水管15与泥水分离沉淀区35的上端侧壁连通,所述水质多参数在线监测仪14安装在蠕虫捕食与强化释磷区13内部的中上部,且实时在线测量ph、温度、溶解氧水质指标,所述隔网34等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区13,所述多孔悬浮球形填料38放置在两层隔网34之间,所述可变微孔曝气管33的内壁上均布开有若干个可变出

气孔,孔径直径可变范围为0.5~3.0mm,且以“目”字形安装在蠕虫捕食与强化释磷区13内最下端隔网34的下方,所述可变微孔曝气管33通过第二进气管31与蠕虫捕食与强化释磷区13外部的第二空气压缩机30连通,所述气体流量自动调节器32安装在第二进气管31上,且气体流量自动调节器32通过自动控制系统与水质多参数在线监测仪14联通,设置好后可根据蠕虫捕食与强化释磷区13内泥水混合液溶解氧浓度自动调节进入多个可变微孔曝气管33的空气流量,实现可变曝气,所述第二时间继电器28通过第二导线29与第二空气压缩机30连接;

80.所述机械搅拌器20安装在磷酸盐沉淀法磷回收反应器19内部,所述第二进水管18与磷酸盐沉淀法磷回收反应器19上端侧壁连通,所述第二排水管21与磷酸盐沉淀法磷回收反应器19下端侧壁连通;

81.所述第一排泥管9通过一号排泥泵11与第二进泥管12连通,所述第一进泥管27通过二号排泥泵26与第二排泥管24连通,所述第一排水管15通过一号污水泵17与第二进水管18连通,所述第二排水管21通过二号污水泵23与第一进水管1连通,所述二号调节阀10安装在第一排泥管12上,所述五号调节阀25安装在第二排泥管24上,所述三号调节阀16安装在第一排水管15上,所述四号调节阀22安装在第二排水管21上。

82.结合图3、图6说明本实施例,本实施例的隔网34等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区13,所述多孔悬浮球形填料38放置在两层隔网34之间,多孔悬浮球形填料38外部球形壳体38-1的材质为聚氨酯或高密度聚乙烯,尺寸为6cm

×

6cm~10cm

×

10cm,壳体上呈网格状开孔,且球形壳体38-1由上下壳体内扣组合而成。如此设置,结构简单,拆卸方便,不需要固定框架,可直接悬浮于两层隔网之间,且在纵向上实现均匀分布,水流方向自下而上,加上底部交替可变曝气,多孔悬浮球形填料既可在纵向上与污水污泥充分接触,又能有效切割气泡,提高氧转移速率和利用率,并且阻力小,布水、布气性能好,抗冲击负荷强,球内填料不易损耗,并且多孔悬浮球形填料在水流和气流的扰动下自由摆动,可使老化生物膜和死亡蠕虫的快速脱落,防止蠕虫、微生物代谢产物在局部区域过度积累以及污泥污水充分混合,有利于污水污泥的高效同步处理。

83.结合图3、图4说明本实施例,本实施例的填料层38-2由改性亲水聚丙烯材料制成,填料层38-2上均匀分布有大量宽度为2~3mm的“s”型弯曲孔洞,所述大量孔洞纵横交错上下相通,与蠕虫的穴居、钻洞等生理特性相适应,不仅有利于蠕虫高效附着,而且为蠕虫生长提供了躲避外界干扰、刺激的场所,有效降低了蠕虫被水流带走的风险。如此设置,具有高通透性,布置紧凑性和比表面积大等特性,有利于蠕虫高密度稳定固着,使蠕虫具有良好的生态稳定性及生理活性,显著提高了污泥减量效率。

84.结合图5说明本实施例,本实施例的可变微孔曝气管33以“目”字型排布,可以实现蠕虫捕食与强化释磷区内均匀曝气,为蠕虫捕食与微生物代谢的协同作用提供有利条件,在好氧-微氧环境交替可变曝气条件下,多孔悬浮球形填料层38-2内部空间中也会形成好氧-微氧-厌氧的微环境,生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2也会加快生物膜的挂膜速度,并且由内到外逐渐形成厌氧生物膜、兼氧生物膜和好氧生物膜,经过蠕虫捕食筛选、好氧-微氧-厌氧交替环境的驯化,使得生物膜功能菌群得到强化,功能菌群通过代谢、硝化、反硝化等作用实现碳、氮污染物的去除,缓解了蠕虫捕食过程中释放的碳、氮污染物对主流污水处理系统的负荷冲击,而蠕虫捕食过程中会释放大量的磷污染物,相对含量远高于碳、

氮污染物,同时厌氧环境下,聚磷菌会利用蠕虫捕食释放的碳源进一步强化污泥中磷的释放,并且生物捕食后的活性污泥结构特性发生改变,更有利于聚磷菌从生物质中释放磷,提高磷的释放速率,以上均为磷酸盐沉淀法磷回收创造了有利条件,显著提高了污水污泥中磷的回收效率。

85.本实施例的处理系统的污水处理采用sbr工艺,即续批式活性污泥法。序批式活性污泥法生物污水处理装置的有效容积为150l。

86.本实施例中序批式活性污泥法生物污水处理装置的运行方式为:每个周期为8h,进水0.5h,曝气5h,沉淀2h,排水0.5h,一天3个运行周期,每个周期进水量和排水量均为100l;其他运行参数为:溶解氧控制在3~4mg/l,污泥浓度维持在3000~4000mg/l,系统进水采用人工模拟生活污水。

87.系统共运行20天,系统开始运行时,将待处理的城镇污水经第一进水管1注入到序批式活性污泥法生物反应器2中处理,处理后的污水污泥通过一号排泥泵11导入到污泥减量装置中处理,经蠕虫捕食与强化释磷区13处理的泥水混合液排入到泥水分离沉淀区35中,经泥水分离沉淀区35沉淀污泥通过二号排泥泵26泵入到序批式活性污泥法生物反应器2中;然后将经泥水分离沉淀区35处理得到的污泥上清液经一号污水泵17直接入排入map法磷回收反应器19中进行氮磷资源回收;将回收后的污泥上清液通过二号污水泵23泵入到序批式活性污泥法生物反应器2中,进行下一周期运行;

88.其中,在一个序批式活性污泥法生物污水处理装置运行周期结束前,将15l序批式活性污泥法生物污水处理装置中的活性污泥排入污泥减量装置的蠕虫捕食与强化释磷区13中,在此之前先把污泥减量装置中泥水分离沉淀区35的5l沉淀污泥到sbr处理装置中和10l污泥上清液排入map法磷回收装置,在此之前map法磷回收装置中沉淀处理后的污泥上清液10l与sbr处理装置进水混合进入主流污水处理系统;污泥减量装置运行过程中,污泥停留时间为15天,第二空气压缩机30对污泥减量装置进行好氧-微氧间歇可变曝气,通过气体流量自动调节器32调节第二空气压缩机30的连续供气量,间歇可变曝气可通过时间继电器28控制,一方面使污泥混合液的溶解氧浓度维持在蠕虫污泥减量最大的do(溶解氧浓度),另一方面使填料上老化生物膜和死亡蠕虫的快速脱落,防止蠕虫、微生物代谢产物在局部区域过度积累,有利于蠕虫的固定和污泥污水的充分混合;用水质多参数在线监测仪14监控污泥减量装置的蠕虫捕食与强化释磷区13中do浓度维持在0.5~1.0mg/l,温度为23

±

2℃,ph为6.5~9;向map法磷回收装置中投加mgcl2·

6h2o沉淀剂,调节mg

2

、po

43-和nh

4

的摩尔比控制为(1.1~1.2):1:1,加完沉淀剂后加入naoh溶液,调节污泥上清液ph为9~10,机械搅拌器20的搅拌速度设为200r/min,混匀时间设为1~2min,沉淀时间设为15min。

89.作为对照例:sbr工艺的运行方式中除了“污水污泥不经过泥水分离沉淀区35直接入排入map法磷回收反应器19中进行氮磷资源回收”外,其他均与上述实施例同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统运行工艺相同。

90.系统连续运行的实验结果:系统进水cod为350~400mg/l,氨氮浓度为25~28mg/l,总氮浓度为27-31mg/l,总磷浓度为4-6mg/l,前20天,即经蠕虫捕食与强化释磷区13减量后的污泥不经过泥水分离沉淀区35直接入排入map法磷回收反应器19,cod去除率为92.7%,氨氮的去除率为92.4%,总氮的去除率为83.6%,总磷的去除率为81.2%,磷回收率为34.2%;后20天,经同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统处理后,整个污水

污泥联合处理与资源回收系统的污泥减量效果高达89%,cod去除率为93.5%,氨氮的去除率为95.0%,总氮的去除率为87.0%,总磷的去除率为92.1%,磷回收率为41.7%。系统成功实现了污水污泥的生态协同处理与磷资源的高效回收。

91.实施例2

92.本实施例通过改变填料形式和曝气方式进行对比实验,采用多孔悬浮球形填料(内部无填料层)、多孔悬浮球形填料(聚氨酯海绵填料层)、多孔悬浮球形填料(生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2)、常规固定板式填料(生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2)、普通管式曝气等五套污泥减量与磷回收耦合的污水污泥联合处理系统(分别记为sbr-wp

1-map、sbr-wp

2-map、sbr-wp

3-map、sbr-wp

4-map、sbr-wp

5-map工艺)进行实验,系统连续运行20d,实验结果如表1所示。

93.表1五套污水污泥联合处理系统实验结果

[0094][0095]

由对比实验结果可以得出,sbr-wp

3-map磷酸盐沉淀工艺污水污泥处理效果最优,即上述同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统中填料布置形式及曝气方式二者协同效果显著,缺一不可。同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统成功实现了污水污泥的生态协同处理与磷资源的高效回收。

[0096]

实施例3

[0097]

结合图3-图7说明本实施例的同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统,由膜生物污水处理装置、二号调节阀10、一号排泥泵11、污泥减量装置、五号调节阀25、二号排泥泵26、三号调节阀16、一号污水泵17、磷酸盐沉淀法磷回收装置、四号调节阀22和二号污水泵23组成;

[0098]

所述膜生物污水处理装置由膜生物反应器2、第一进水管1、第一进泥管27、第一排泥管9、膜组件39和第一曝气设备组成;第一曝气设备由曝气头3、一号调节阀4、第一进气管5、第一空气压缩机6、第一导线7和第一时间继电器8组成;

[0099]

所述污泥减量装置由污泥减量反应器、隔网34、多孔悬浮球形填料38、水质多参数在线监测仪14、第二曝气装置、第二进泥管12、第二排泥管24和第一排水管15组成;污泥减量反应器由蠕虫捕食与强化释磷区13、挡板37、泥水分离沉淀区35组成;第二曝气设备为可变曝气装置,由第二时间继电器28、第二导线29、第二空气压缩机30、第二进气管31、气体流量自动调节器32、可变微孔曝气管33组成;多孔悬浮球形填料38由球形壳体38-1、填充在球形壳体38-1内部的填料层38-2和交叉编织在球形壳体38-1外部的填料38-3组成;

[0100]

所述磷酸盐沉淀法磷回收装置由磷酸盐沉淀法磷回收反应器19、机械搅拌器20、

第二进水管18和第二排水管21组成;

[0101]

所述第一进水管1与膜生物反应器2上端侧壁连通,所述第一进泥管27与膜生物反应器2底壁连通,所述第一排泥管9与膜生物反应器2下端侧壁连通,所述曝气头3安装在膜生物反应器2内的底部,曝气头3通过第一进气管5与膜生物反应器2外部的第一空气压缩机6连通,所述一号调节阀4安装在第一进气管5上,所述第一时间继电器8通过第一导线7与第一空气压缩机6连接,所述膜组件39设置在膜生物反应器2的中部;

[0102]

所述第二进泥管12与污泥减量反应器的蠕虫捕食与强化释磷区13下端侧壁连通,所述蠕虫捕食与强化释磷区13通过一侧壁上端的溢流堰36与泥水分离沉淀区35连通,所述泥水分离沉淀区35被挡板37分隔成两部分,所属第二排泥管24与泥水分离沉淀区35下端污泥斗连通,所述第一排水管15与泥水分离沉淀区35的上端侧壁连通,所述水质多参数在线监测仪14安装在蠕虫捕食与强化释磷区13内部的中上部,且实时在线测量ph、温度、溶解氧水质指标,所述隔网34等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区13,所述多孔悬浮球形填料38放置在两层隔网34之间,所述可变微孔曝气管33的内壁上均布开有若干个可变出气孔,孔径直径可变范围为0.2~0.8mm,且以“目”字形安装在蠕虫捕食与强化释磷区13内最下端隔网34的下方,所述可变微孔曝气管33通过第二进气管31与蠕虫捕食与强化释磷区13外部的第二空气压缩机30连通,所述气体流量自动调节器32安装在第二进气管31上,且气体流量自动调节器32通过自动控制系统与水质多参数在线监测仪14联通,设置好后可根据蠕虫捕食与强化释磷区13内泥水混合液溶解氧浓度自动调节进入多个可变微孔曝气管33的空气流量,实现可变曝气,所述第二时间继电器28通过第二导线29与第二空气压缩机30连接;

[0103]

所述机械搅拌器20安装在磷酸盐沉淀法磷回收反应器19内部,所述第二进水管18与磷酸盐沉淀法磷回收反应器19上端侧壁连通,所述第二排水管21与磷酸盐沉淀法磷回收反应器19下端侧壁连通;

[0104]

所述第一排泥管9通过一号排泥泵11与第二进泥管12连通,所述第一进泥管27通过二号排泥泵26与第二排泥管24连通,所述第一排水管15通过一号污水泵17与第二进水管18连通,所述第二排水管21通过二号污水泵23与第一进水管1连通,所述二号调节阀10安装在第一排泥管12上,所述五号调节阀25安装在第二排泥管24上,所述三号调节阀16安装在第一排水管15上,所述四号调节阀22安装在第二排水管21上。

[0105]

本实施例中的膜组件39采用聚偏氟乙烯(pvdf)中空纤维膜组件(fp-ff0002,天津膜天膜),膜孔径为0.2μm,有效过滤面积为1.0m2;

[0106]

结合图3、图6说明本实施例,本实施例的隔网34等间隔分层活动安装在蠕虫捕食与强化释磷区13,所述多孔悬浮球形填料38放置在两层隔网34之间,多孔悬浮球形填料38外部球形壳体38-1的材质为聚氨酯或高密度聚乙烯,尺寸为6cm x 6cm~10cm x 10cm,壳体上呈网格状开孔,且球形壳体38-1由上下壳体内扣组合而成。如此设置,结构简单,拆卸方便,不需要固定框架,可直接悬浮于两层隔网之间,且在纵向上实现均匀分布,水流方向自下而上,加上底部交替可变曝气,多孔悬浮球形填料既可在纵向上与污水污泥充分接触,又能有效切割气泡,提高氧转移速率和利用率,并且阻力小,布水、布气性能好,抗冲击负荷强,球内填料不易损耗,并且多孔悬浮球形填料在水流和气流的扰动下自由摆动,可使老化生物膜和死亡蠕虫的快速脱落,防止蠕虫、微生物代谢产物在局部区域过度积累以及污泥

污水充分混合,有利于污水污泥的高效同步处理。

[0107]

结合图3、图4说明本实施例,本实施例的填料层38-2由改性亲水聚丙烯材料制成,填料层38-2上均匀分布有大量宽度为2~3mm的“s”型弯曲孔洞,所述大量孔洞纵横交错上下相通,与蠕虫的穴居、钻洞等生理特性相适应,不仅有利于蠕虫高效附着,而且为蠕虫生长提供了躲避外界干扰、刺激的场所,有效降低了蠕虫被水流带走的风险。如此设置,具有高通透性,布置紧凑性和比表面积大等特性,有利于蠕虫高密度稳定固着,使蠕虫具有良好的生态稳定性及生理活性,显著提高了污泥减量效率。

[0108]

结合图5说明本实施例,本实施例的可变微孔曝气管33以“目”字型排布,可以实现蠕虫捕食与强化释磷区内均匀曝气,为蠕虫捕食与微生物代谢的协同作用提供有利条件,在好氧-微氧环境交替可变曝气条件下,多孔悬浮球形填料层38-2内部空间中也会形成好氧-微氧-厌氧的微环境,生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2也会加快生物膜的挂膜速度,并且由内到外逐渐形成厌氧生物膜、兼氧生物膜和好氧生物膜,经过蠕虫捕食筛选、好氧-微氧-厌氧交替环境的驯化,使得生物膜功能菌群得到强化,功能菌群通过代谢、硝化、反硝化等作用实现碳、氮污染物的去除,缓解了蠕虫捕食过程中释放的碳、氮污染物对主流污水处理系统的负荷冲击,而蠕虫捕食过程中会释放大量的磷污染物,相对含量远高于碳、氮污染物,同时厌氧环境下,聚磷菌会利用蠕虫捕食释放的碳源进一步强化污泥中磷的释放,并且生物捕食后的活性污泥结构特性发生改变,更有利于聚磷菌从生物质中释放磷,提高磷的释放速率,以上均为磷酸盐沉淀法磷回收创造了有利条件,显著提高了污水污泥中磷的回收效率。

[0109]

本实施例的处理系统的污水处理采用mbr(膜生物反应器)工艺如下:膜生物反应器2内接种的污泥为城镇污水处理厂污泥回流泵房的活性污泥,水力停留时间控制位7.06h;污泥停留时间控制为30天;溶解氧浓度为3mg/l;污泥浓度9000~10000mg/l。城镇生活污水进入膜生物反应器2,污水中大部有机物在膜生物反应器2内被微生物自身分解代谢作用降解,处理后的污水在真空抽水系统的作用下经过中空纤维膜组件过滤出水。膜生物反应器2内高浓度的污水污泥混合液经一号排泥泵11进入污泥减量装置中蠕虫捕食与强化释磷区13,经污泥减量装置中蠕虫捕食与强化释磷区13处理后的污水污泥混合液进入污泥减量装置中泥水分离沉淀区35进行泥水分离,沉淀污泥经二号排泥泵26回流至膜生物反应器2内,污泥上清液从泥水分离沉淀区35经一号污水泵17进入map法磷回收装置,处理后的污泥上清液经二号污水泵23与膜生物反应器2进水混合进入主流污水处理系统.。污泥减量装置运行过程中,污泥停留时间为20天,第二空气压缩机30对污泥减量装置进行好氧-微氧间歇可变曝气,通过气体流量自动调节器32调节第二空气压缩机30的连续供气量,间歇可变曝气可通过时间继电器28控制,一方面使污泥混合液的溶解氧浓度维持在蠕虫污泥减量最大的do(溶解氧浓度),另一方面使填料上老化生物膜和死亡蠕虫的快速脱落,防止蠕虫、微生物代谢产物在局部区域过度积累,有利于蠕虫的固定和污泥污水的充分混合;用水质多参数在线监测仪14监控污泥减量装置蠕虫捕食与强化释磷区13中do浓度维持在0.5~1.0mg/l,温度为23

±

2℃,ph为6.5~9;向map法磷回收装置中投加mgcl2·

6h2o沉淀剂,调节mg

2

、po

43-和nh

4

的摩尔比控制为(1.1~1.2):1:1,加完沉淀剂后加入naoh溶液,调节污泥上清液ph为9~10,机械搅拌器20的搅拌速度设为200r/min,混匀时间设为1~2min,沉淀时间设为15min。

[0110]

系统连续运行的实验结果:系统进水为城镇生活污水,水质具有一定波动性,ph为6.5~8.5,cod、nh

4 -n、tn和tp的浓度范围分别为350~600mg/l、35-48mg/l、42-47mg/l和4-6mg/l。经同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统处理后,整个污水污泥联合处理与资源回收系统的污泥减量效果高达90%~94%,cod去除率为95.0%,氨氮的去除率为98.0%,总氮的去除率为88.7%,总磷的去除率为94.0%,磷回收率为46.9%。系统运行稳定、抗冲击性强,成功实现了污水污泥的生态协同处理与磷资源的高效回收。

[0111]

实施例4

[0112]

本实施例通过改变填料形式和曝气方式进行对比实验,采用多孔悬浮球形填料(内部无填料层)、多孔悬浮球形填料(聚氨酯海绵填料层)、多孔悬浮球形填料(生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2)、常规固定板式填料(生物亲和亲水改性聚丙烯填料层38-2)、普通管式曝气等五套同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统(分别记为mbr-wp

1-map、mbr-wp

2-map、mbr-wp

3-map、mbr-wp

4-map、mbr-wp

5-map工艺)进行实验,实验结果如表2所示。

[0113]

表2五套污水污泥联合处理系统实验结果

[0114][0115]

由对比实验结果可以得出,mbr-wp

3-map工艺污水污泥处理效果最优,尤其是氮、磷去除效果及污泥减量效果显著,即上述同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统中填料布置形式及曝气方式二者协同效果显著,缺一不可。同步污泥减量与磷回收的污水污泥联合处理系统运行稳定、抗冲击性强,成功实现了污水污泥的生态协同处理与磷资源的高效回收。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。