河道宽度相对一致,单位时间内来水量增加水位抬高。

16.进一步讲,龙口为截流龙口,截流期间随着高强度的石料抛投,边界条件也随之不 断变化,龙口宽度随着截流越来越窄。

17.进一步讲,龙口为围堰溃坝龙口,围堰溃坝后随着水流冲刷,龙口宽度随着截流越 来越宽。

18.本发明的优点是,参数可以根据上游水流数据进行参数调整,不均流速计算更加简单 且准确性高。

附图说明

19.图1为经验公式预测龙口最大流速与实测流速对比图。

20.图2所示为龙口局部河段计算网格布置图。

21.图3为所示龙口最窄处水面宽与分流比的相关关系。

22.图4为不同方法下的龙口最大流速值对比。

23.图5所示2019.10.12 08:00(截流前期,最窄处水面宽136.71m,最大流速1.24m/s)。

24.图6所示2019.10.23 16:00(截流期,最窄处水面宽102.11m,最大流速2.33m/s)。

25.图7所示2019.10.25 17:00(截流期,最窄处水面宽39.0m,最大水面流速5.37m/s)。

26.图8所示龙口口门宽35m时流场分布预测图。

27.图9为龙口口门宽25m时流场分布预测图。

28.图10所示为龙口口门宽20m时流场分布预测图。

29.图11所示为龙口最大流速与口门宽的相关关系。

30.图12所示为龙口最大流速与最小水面宽的相关关系。

31.图13所示为龙口最大流速与龙口落差的相关关系。

32.图14所示为v4、v6、v7三线最大流速与水面流速比值过程线。

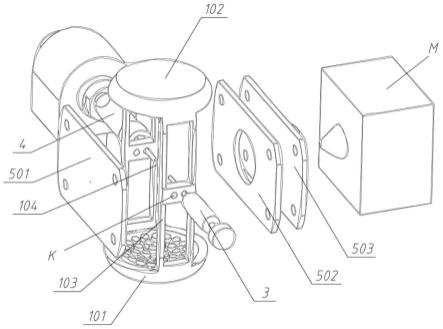

33.图15所示为龙口侧面示意图。

34.图16为图2中q2(10.9-10.16)大断横切图。

具体实施方式

35.一种强约束河断面或龙口平均流速测量方法为:

[0036][0037]

式(1)中为平均流速,

△

z0为端前水头,

△

z=z

上-z

下

即强约 束河断面或龙口落差,v0为行近流速,一般v0的计算断面选在渐变流段,以强约束河断面 或龙口上游距强约束河断平均宽度或龙口围堰长度上游的水深为基尺并在其上游以基尺 3~5倍的位置作为控制断面(控制断面是根据水深长度进行确认,如图15所示,以图中 f标记的龙口侧面为例,水深长度:即龙口f上游处的水深为基尺f1,控制断面指的是 距离龙口约3~5倍基尺f1长度的断面);

[0038]

所述的v0为以强约束河断面或龙口上游距强约束河断平均宽度或龙口围堰长度3

~5 倍上游水深长度的位置作为控制断面、将控制断面划分为多个测量段面,为v

01

、v

02

、v

03

………ꢀv0n

;

[0039]

v0=(v

01

v

02

v

03

……

v

0n

)/n

ꢀꢀꢀ

(2)。

[0040]

故可利用强约束河断面或龙口期实测流速和水 位,求解和β值;

[0041]

优选的,β为1.05;

[0042][0043]

强约束河断面为峡谷,其测量起点为峡谷起点,测量终点为峡谷终点,河道宽度相 对一致,单位时间内来水量增加水位抬高。

[0044]

龙口为截流龙口,截流期间随着高强度的石料抛投,边界条件也随之不断变化,龙 口宽度随着截流越来越窄。

[0045]

龙口为围堰溃坝龙口,围堰溃坝后随着水流冲刷,龙口宽度随着截流越来越宽。

[0046]

在截流前期,龙口断面形态可视为梯形断面,龙口较稳定,断面平均流速亦可按下式 计算:

[0047][0048]

式中,q

龙

为龙口断面流量,由于在立堵截流中,故在此处计算断面平均流速的过程 中,q

龙

≈q2;a为龙口过水断面面积,根据前期河道地形及戗堤进占情况绘制不同时期 龙口横断面,结合龙口水面宽进行过水断面面积估算。

[0049]

根据现场龙口流速测验情况,采用截流前期及截流一期(10月9日-10月23日)实 测资料对流速计算经验公式进行参数率定,并以此对后期龙口流速进行预测预报,其中龙 口最大流速为实测v5、v6、v7号垂线平均流速中最大值,平均流速为依据公式(4)计算 值,龙口上下游水位落差δz=z4-z5,详见表1所示。

[0050]

表1龙口流速系数计算成果

[0051][0052]

由表1可知,对于截流不同时期,平均流速系数较为稳定,最大流速系数变化稍大, 截流一期期间β值整体明显高于截流前期。由于该经验公式用于截流后期龙口流速预测, 选用时间上更接近的一期资料率定的流速系数值,得龙口流速计算经验公式:

[0053]

[0054][0055][0056]

根据率定的龙口流速经验公式,结合龙口落差对24日~25日龙口平均及最大流速进 行了预测,并将预测的最大流速值与实测龙口最大流速值进行了对比。其中实测值采用无 人机载电波流速仪法及电子浮标施测的水面流速乘以修正系数0.98得来,该修正系数为 截流一期(21日~23日)v1~v7垂线平均流速与水面最大流速比值的平均值,表2及图1。

[0057]

表2龙口流速经验公式预测成果及对比

[0058][0059]

可以看出,经验公式预测的最大流速趋势与实测流速基本一致,与电波流速仪法测量 的流速值偏差基本均在0.20m/s内,与电子浮标法测量的流速值偏差稍大,最大偏差为 0.40m/s。从误差来看,在龙口最大流速值出现以前,经验公式的预测预报效果整体较好, 当龙口流速达到最大值后,随着戗堤进一步推进,上游雍水进一步增加,龙口行近流速水 头基本可忽略,此时随着龙口落差的增大,经验公式预测值仍将继续增大,而从实际截流 经验来看,龙口在达最大流速后将逐渐减小,此时根据截流前期资料率定流速系数的经验 公式已不再适用。

[0060]

基计算原理:龙口水动力学数学模型预测研究

[0061]

为更好服务大藤峡水利枢纽大江截流,配合龙口截流期间水文数据收集,做好实测数 据合理性分析,建立截流河段平面二维水流数学模型,并根据实测水文资料、戗堤进展情 况等滚动率定参数、修正地形,最终达到预测预报龙口流速的目标。

[0062]

(一)模型原理

[0063]

为克服计算区域边界复杂的困难,同时也为了提高数值计算成果的精度,模型采用基 于曲线网格的坐标变换方法,使计算网格贴合曲折的河道边界。其中正交曲线变换和一般 (非正交)曲线变换方法是两种最常用的方法。与正交曲线变换相比,一般曲线变换不

受 计算网格必须严格正交的限制,网格生成也较灵活。因此本次数值模拟采用一般曲线坐标 变换方法实现计算边界与物理边界的准确耦合。由于截流施工期内上游来流量变化不大, 采用恒定水流模型进行计算。

[0064]

(1)模型计算范围及边界处理

[0065]

上游来水在纵向围堰处分流,左岸导流建筑物分流量受导流底孔开启影响,龙口河段 分流量受上游来水、导流建筑物分流及戗堤进展综合影响。结合截流河段河势、地形资料、 水文资料及工程位置等多方面因素,本次水力学模型主要对龙口局部河段进行模拟,以龙 口断面上游约0.9km处为模型计算的进口,以龙口断面下游约2.0km处作为模型计算出口, 计算河段总长约2.9km。在计算河段内共布置1000

×

110个网格,其中沿水流方向布置1000 个网格,平均网格长度约为2m-3m,沿河宽方向布置110个网格,平均网格宽度约为3m-4m。 龙口局部河段计算网格布置见图2所示及图16所示。进口边界:为减小模型范围,保证 龙口段计算精度,进口断面选在龙口断面以上约0.9km处,进口流量按龙口流量q2控制, 以确保龙口断面流量与实际情况一致,根据已知进口全断面流量,给定入流单宽流量沿断 面的横向分布;

[0066]

出口边界:以测区下游出口处z12站水位作为出口断面水位;

[0067]

地形边界:取河道地形图外边线为计算的岸边界,给定其一个比较高的高程令其流速 为零,以保证计算区域的封闭,其中进口段左岸按纵向围堰高程控制;

[0068]

动边界:本模型采用“冻结”法进行动边界处理,即根据水位结点处河底高程来判断 该网格单元是否露出水面。若不露出,糙率取正常值;反之,更改单元的糙率(n取10

10

量级)。为不影响水流控制方程的求解,在露出水面的结点处需给定一个薄水层,一般给 定其厚度为0.5cm。

[0069]

(2)截流工程概化

[0070]

本模型以工程河段2018年6月实测地形为基础,根据左岸纵向围堰前沿新堆土堆对 地形进行局部修正,右岸施工戗堤以局部地形修改及局部糙率调整的方式进行工程概化。

[0071]

(3)模型验证

[0072]

截流河段河床初始糙率选为0.028,根据10月9日~10日实测水位、流量资料对模型 参数进行调试,得到截流河段糙率变化范围在0.025~0.056。模型验证选取了10月11 日8时(q=1400m3/s)的一组实测水面线资料,验证流量条件下模型计算得到的流场变化 平顺,水流运动形态与河道边界条件符合较好,模型计算水位与实测水位基本吻合,一般 误差在0.1m以内。

[0073]

综合分析以上验证计算成果,所采用的数学模型能较好地模拟截流河段水流运动特 性,验证计算成果与实测成果吻合较好,表明数学模型的计算方法正确,模型中相关参数 取值合理,可以用于截流河段水力学指标的计算分析。

[0074]

(a)流速监测与预测

[0075]

根据实测q2流量及z12站水位对龙口河段进行流速监测,包括龙口断面垂线流速、 断面平均流速及龙口最大流速。

[0076]

表3给出了不同时期龙口断面实测v5、v6、v7号垂线平均流速与同期数模计算值对 比,表4给出了不同时期龙口断面平均流速与同期数模计算流速对比,可以看出,无论是 具

体点位的垂线平均流速,还是全断面平均流速,数模计算值与实测值(或根据实测资料 推算值)变化趋势基本一致,绝对误差基本在0.50m/s以内,计算成果较为准确。

[0077]

表3龙口断面垂线流速数模计算成果对比表

[0078][0079]

表4龙口断面平均流速数模计算成果对比表。

[0080][0081]

表5龙口实测最大流速与计算最大流速对比

[0082]

所在断面明显要小,当上游来水量变化时,该断面水位波动范围更大,且水位波动造成的 水面宽变化也更大,导致点据相对散乱;出现最大流速后,随着戗堤的进一步进占,龙口 已较为狭窄,相对于口门宽,此时龙口过流能力受最小水面宽制约明显,最大流速逐渐减 小,与最小水面宽的关系为y=0.3101x 0.1627,相关性达0.91,如图11、图12所示(图 中24日8时前龙口最大流速值为adcp实测垂线平均最大流速,25日8时后为电波流速 仪施测的水面流速值乘以修正系数0.98)。

[0095]

(2)龙口最大流速与龙口落差

[0096]

根据宽顶堰流速计算经验公式分析龙口流速与落差相关指标 的相关性,如图13所示(图中24日8时前龙口最大流速值为adcp实测垂线平 均最大流速,25日8时后为电波流速仪施测的水面流速值乘以修正系数0.98)。

[0097]

可以看到,在达到最大流速之前,龙口最大流速与呈明显的正比例线性关系, 受堰上行进流速水头影响,相关公式与经验公式并非完全一致,为y=1.0357x 0.2267, 相关性达0.96,最大流速出现以后,龙口落差进一步增大,龙口最大流速反而减小,两 者间呈反比例相关关系,但相关性有所减弱。

[0098]

(c)截流施工实践

[0099]

截流期间龙口河段水力学条件变化复杂,为了截流工作的顺利进行,及时收集整理并 分析现场实测资料,了解和掌握截流施工过程中水力学条件的变化及其对截流的影响,及 时调整施工计划,可减小施工难度,从而确保截流的顺利完成。

[0100]

截流前物资准备是截流工作的重要环节,必须准备充足数量的截流使用材料。在截流 初期龙口流速不大时,先使用一般石渣进行填筑,随着戗堤进占,龙口流速的增大,此时 抛投材料会受到一定冲刷进而流失,为提高投抛体的本身稳定,此时需选用较大粒径的块 石抛填,必要时使用特大块石等特殊截流材料。基于此,施工方贮备了大块石、钢筋笼、 四面体等抛投料12万方、石渣140万方,并按材料粒径等级分别有序堆放,出动了大型 机械100多台套,保障了截流工作的有序开展。

[0101]

本次截流戗堤龙口段采用全断面推进结合凸出戗堤上挑角的进占方式。截流初期,戗 堤进占速度整体较慢,期间多次暂停戗堤推进,转而进行加高戗堤、加宽围堰,确保戗堤 基础的稳定并利于更多施工车辆进场作业,期间流量测验q2断面也因戗堤进占带来的流 态紊乱而进行了两次位置调整。

[0102]

10月21日0时起,根据港航管理局公告,大藤峡出口弩滩将进行截流断航共计163 天,21日8时戗堤最大流速已达1.64m/s,最窄处水面宽114.48m,现场戗堤进占也于当 日起加快,并开启了夜间施工作业;10月22日,根据现场实际情况,原纵向围堰上游导 流口子堤开挖计划无法实施,使得截流期间龙口段分流压力增大,上围堰水位增高,龙口 落差增大,龙口流速也相对增大,另根据上游来水预报,25日晚坝址流量将达3800m3/s, 龙口流速将达4.4m/s,由于龙口水动力条件的加剧变化,为确保戗堤稳定,根据设计要 求现有戗堤需由27.07m加高到29.87m;10月23日,戗堤垂线最大流速已增至2.33m/s, 戗堤上挑角流速达1.47m/s,下挑角流速1.22m/s,戗堤处流速在轴线及其上挑角处较大, 为减轻抛投材料受水流冲刷流失影响,建议在堤头进占前沿的上挑角先抛投一部分大、中 块石,在其保护下,使堤头水流在下游侧形成回流缓流区,再在戗堤中间和靠堤头下游侧 抛填石渣料。

[0103]

10月24日,因戗堤进占加快,龙口形成,此时戗堤处流速已达3.11m/s,戗堤上挑 角流速为1.19m/s,下挑角流速2.46m/s,戗堤处最大流速已逐渐向下游转移,根据工程 经验,龙口出现时应在河床戗堤与龙口位置进行防冲刷及加固措施,确保堤头的稳定;10 月25日,经预测最大流速可能在下午16~17时,龙口宽30~40m时出现,此时水流对两岸 堤头冲刷强烈,应根据实际情况,采用上挑角约30

°

~45

°

方法进占,并使用四面体在戗 堤上坡角处推进,当上挑角处抛投料稳定不被冲走时,在其下游及时填补其他粒径石料进 占,以减少抛投料的损失,与此同时,现场加强了龙口流速和落差的监测密度,准确获取 了17时出现的龙口最大流速5.37m/s;25日17时后,戗堤进一步推进,龙口宽度由39.04m 减至0m,龙口流速由5.37m/s减至0.00m/s,此期间龙口狭窄,水位落差大,尤其是戗堤 下游和底部容易掏刷,需提前对龙口底部和左岸进行防护,此时主要需抛投大石、中石和 石渣料,并注意抛投料的混合使用,避免大面积塌方现象,确保最终的合龙进占稳定进行。

[0104]

(二)龙口流速垂线分布特性

[0105]

从水力学角度讲,龙口水流是一种堰流,只是这个堰流的边界不断地变化,使水流呈 现出不同的出流形态,如淹没流和非淹没流。水流从进入龙口的收缩段,到龙口的急流段 并形成水舌,最后形成扩散段,在上下围堰之间形成顺流区、缓流区和回流区。随着口门 缩窄,龙口流线逐渐收缩形成“剪刀水”,即在流线交叉处形成水舌,最大流速通常就出 现在水舌附近。水舌出现的位置与龙口宽度、龙口水深等有关,随着戗堤进占,龙口缩窄、 水深变浅,水舌由远而近,最后在龙口轴线处形成水跌,龙口落差更集中于戗堤轴线部位。

[0106]

龙口流速分布反映水流运动特性,主要有阻力特征、流速分布、紊动强度分布、能量 分布等。这些特性一方面是受河床边界条件的影响,另一方面还受含沙量的影响。对于天 然河流,已有研究成果表明,清水水流、低含沙水流、高含沙水流有其共性,更有各自的 运动规律的特殊性。对于截流龙口戗堤进占,高强度投抛砂石料使龙口岸壁、床面形态和 含沙量等瞬息万变。这种变化影响着阻力特征的变化,也影响着水流特性的不断变化。龙 口流速分布主要受床面形态和水流阻力的影响,而床面形态和水流阻力又受到水深、比降、 流体密度、细沙含量、床沙质大小及级配、泥沙沉降速度、河床断面形态等因素的影响。

[0107]

用走航式adcp在整个测区开展垂线流场测验,重点在龙口附近,以了解戗堤进占过 程中各代表垂线流场变化。

[0108]

(1)龙口形成期垂线流速分布特性

[0109]

根据实测资料显示,龙口形成期戗堤尚不足以对河道产生明显的约束作用,其水流形 态仍然接近于天然河道。垂线最大流速位置变化仍旧具有天然河床的规律性,一般来讲垂 线最大流速主要出现在相对位置水面0.4附近,戗堤上游流速小于1.0m/s时,垂线最大 流速位置较为散乱,当流速越来越大时,最大流速就逐渐靠近0.2-0.4区域。特别是在流 速最大的6号与7号线,其龙口形成期最大流速平均相对水深分别为0.26和0.37。

[0110]

龙口形成期各垂线最大流速出现位置及最大流速与垂线水面流速的比值如下如表7、 表8所示。

[0111]

表7各垂线最大流速出现水深相对位置统计

[0112][0113]

表8各垂线最大流速与水面流速的比值

距变小,最大流速与垂线平均流速比值逐渐趋近于略大于1的一个数,而最大流速分布点 逐渐下移至0.4-0.6附近。仍受边界条件约束明显的v1、v2、v3则呈现相反的特点,水 流呈不稳定流,紊动加大,最大流速与断面平均流速的比值逐渐加大,最大流速出现位置 出现在水深相对位置0.3-0.5附近。

[0130]

表11各垂线最大流速出现相对水深

[0131][0132]

表12各垂线最大流速与水面流速的比值

[0133][0134]

(3)合龙期龙口最大流速与水面流速的比值分析

[0135]

从以上表10、11、12可以看出,随着工程进展,各垂线最大流速与水面流速的比值 呈现不同的变化规律。其中v1、v2、v5以及后期的v3垂线由于随着工程进展不断变化位 置(越来越靠近左岸),但相对位置始终是最靠近右岸一侧,其比值也相对其他垂线偏大, 且总体来说有逐渐变大的趋势,反应出这几条垂线流速分布越来越不均匀。这与观察到的 实际情况是相符的。v4、v6、v7等垂线由于一直处于其所在断面的主流上,其垂线流速 分布相对更加均匀。且随着水流越来越集中,其比值的变化规律是逐渐减小。到后期均稳 定在1.04-1.05左右。做各垂线的此比值过程线如图14所示。

[0136]

综合实测资料及查阅资料,本文认为截流期,特别是从10月24日8时开始没有流速 实测资料的v4、v6、v7三线(截流三期水面变窄,只有一线即龙口流速垂线)其流速分布 规律为:垂线流速分布非常均匀,最大流速出现在相对水深0.6-0.8附近,最大流速与水 面流速的比值为1.03左右,以此可以修正截流三期电子浮标、无人机载电波流速仪法及 侧扫雷达施测的水面流速,从而得到龙口垂线最大流速。

[0137]

经过上述验证,可知公式(1)及公式(3)测量数据是准确的,其中β可以根据上游 流量进行调整,可以通过水文条件对β数值进行对应,可以对不同峡谷形式及不同龙口(入 库流量)建立与之对应的β参数。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。