1.本发明航空发动机设计技术领域,具体涉及一种二元喷管喷口处减振装置设计方法。

背景技术:

2.飞机发动机一体化设计是未来战斗机的发展方向,美国x-47b、 f117、b2等隐身飞机已经从外观上观察不到传统的航空发动机圆形收敛尾喷口的特征,而是将喷管与飞机气动和隐身相协调的异型喷口。

3.固定椭圆形二元喷管在我国为首次涉及,当喷管的固有频率与发动机常用转速重合时,会导致振动加剧,认为是有害共振。因此,异型喷口较圆形喷口振动问题突出,需要设计减振结构消除或抑制振动。

技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,本发明提供了一种二元喷管减振装置设计方法。

5.本发明通过以下技术方案得以实现。

6.本发明提供的二元喷管减振装置设计方法,包括如下步骤:

7.步骤一、建立二元喷管三维模型,通过有限元计算二元喷管的固有频率及阵型,评估外部激励下二元喷管在发动机工作范围内有害振动工况点;

8.步骤二、在椭圆喷口处设置减振拉杆,减振拉杆为中空薄壁结构;

9.步骤三、在有限元模型中设置减振拉杆,减振拉杆为梁单元,分别改变减振拉杆的控制尺寸,并计算拉杆结构与固有频率及振型的关系,避开共振频率,确定减振拉杆的最优结构。

10.所述减振拉杆的截面为光滑的水滴形;步骤三中,控制尺寸包括如下变量:前缘半径r1、板厚δ,拉杆侧面半径r2,拉杆轴向长度 l1,拉杆尾缘距喷口后端面距离l2,拉杆安装角θ。增大喷管刚度的同时,减小气流对减振喷管的摩擦引起振动,避免振动加剧;通过分别控制各控制尺寸,便于应对各种形式的喷管,确定其敏感变量,通过设计准确控制其固有频率,有效避开有害共振。

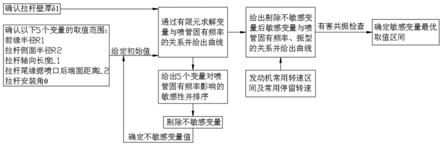

11.所述步骤三包括如下步骤:a,由喷口堵塞面积要求确定各变量取值范围,给定初始值,通过有限元求解各变量各自与喷管的固有频率的关系,并绘制曲线;b,分析各变量对喷管固有频率的影响的敏感性,对敏感变量排序,并剔除不敏感变量;c,再次给定初始值,求解各敏感变量各自与喷管的固有频率及振型的关系,并绘制曲线; d,分别改变敏感变量,在发动机常用转速区间及常用转速停留,进行共振检查,去除有害共振点对应敏感变量的取值范围,敏感变量剩下的取值范围为最优取值范围。

12.所述由喷口堵塞面积要求确定各变量取值范围,给定初始值,其中,前缘半径r1=[10mm,20mm],拉杆轴向长度l1=[100mm,400mm],拉杆侧面半径

拉杆尾缘距喷口后端面距离l2=[0mm,100mm];拉杆安装角θ=[45

°

,50

°

]。

[0013]

给定初始值为:前缘半径r1=10mm;拉杆轴向长度l1=100mm;拉杆侧面半径r2=410mm,拉杆尾缘距喷口后端面距离l2=0;拉杆安装角θ=45

°

。

[0014]

步骤c中,发动机转子最大转速为14000转/分钟,常用转速为30%、50%、65%、88%、95%和101%,对应频率依次为70hz、117hz、152hz、 205hz、222hz、236hz。

[0015]

所述减振拉杆的材料为ta15牌号钛合金,板厚δ=1.5mm。

[0016]

本发明的有益效果在于:

[0017]

本发明通过减振拉杆的设计,对喷口刚度提高较明显,使喷管固有频率避开了发动机常用转速共振点。喷管振动抑制技术的开发与实施可使喷口满足高周疲劳寿命,提高发动机可靠性。另外,本发明可推广至其它异型喷口或结构的振动抑制或调频领域。

附图说明

[0018]

图1是本发明的二元喷管及减振拉杆的安装示意图。

[0019]

图2是减振拉杆的安装角示意图。

[0020]

图3是减振拉杆的截面示意图。

[0021]

图4是本发明的设计流程图。

[0022]

图5是二元喷管改进前的固有频率及振型示意图。

[0023]

图6是二元喷管改进后的固有频率及振型示意图。

[0024]

图7是二元喷管改进前喷口张/合型振动模态的固有频率及振型示意图。

[0025]

图8是二元喷管改进后喷口张/合型振动模态的固有频率及振型示意图。

[0026]

图中:1-喷管本体;2-椭圆喷口;3-减振拉杆;r1-拉杆前缘半径; r2-拉杆侧面半径;l1-拉杆轴向长度;l2-拉杆尾缘距喷口后端面距离;θ-拉杆安装角;δ-板厚。

具体实施方式

[0027]

下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。

[0028]

参见图1~4:

[0029]

以下所用的概念中:拉杆前缘半径r1,指减振拉杆3截面朝向气流方向一侧的曲率半径;拉杆侧面半径r2,指减振拉杆3截面的两侧曲率半径;拉杆轴向长度l1,指减振拉杆3截面的长度;拉杆尾缘距喷口后端面距离l2,当椭圆喷口2与减振拉杆3平行时,即截面尖端与椭圆喷口2后端的距离,当椭圆喷口2与减振拉杆3不平行时,为最近距离;拉杆安装角θ,减振拉杆3上端、下端分别与椭圆喷口2连接,减振拉杆3与喷管本体1轴线的夹角即为安装角,取值为0

°

~90

°

;板厚δ,指减振喷管的厚度。

[0030]

本发明提供了一种二元喷管减振装置设计方法,包括如下步骤:

[0031]

步骤一、建立二元喷管三维模型,通过有限元计算二元喷管的固有频率及阵型,评估外部激励下二元喷管在发动机工作范围内有害振动工况点;

[0032]

步骤二、在椭圆喷口2处设置减振拉杆3,减振拉杆3为中空薄壁结构;

[0033]

步骤三、在有限元模型中设置减振拉杆3,减振拉杆3为梁单元,分别改变减振拉杆3的控制尺寸,并计算拉杆结构与固有频率及振型的关系,避开共振频率,确定减振拉杆3的最优结构。

[0034]

当喷管的固有频率与发动机常用转速重合时,认为是有害共振,通过改变控制尺寸,使喷管的固有频率避开发动机常用转速共振点,避开幅度为共振频率的10%,这一过程称为有害共振检查。去除有害共振点对应的控制尺寸取值范围后,控制尺寸剩下的取值范围为最优取值范围,最优取值范围对应的减振拉杆3结构为最优结构。

[0035]

本发明通过减振拉杆3的设计,对喷口刚度提高较明显,使喷管固有频率避开了发动机常用转速共振点。喷管振动抑制技术的开发与实施可使喷口满足高周疲劳寿命,提高发动机可靠性。另外,本发明可推广至其它异型喷口或结构的振动抑制或调频领域。

[0036]

所述减振拉杆3的截面为光滑的水滴形;步骤三中,控制尺寸包括如下变量:前缘半径r1、板厚δ,拉杆侧面半径r2,拉杆轴向长度l1,拉杆尾缘距喷口后端面距离l2,拉杆安装角θ。增大喷管刚度的同时,减小气流对减振喷管的摩擦引起振动,避免振动加剧;通过分别控制各控制尺寸,便于应对各种形式的喷管,确定其敏感变量,通过设计准确控制其固有频率,有效避开有害共振。

[0037]

所述步骤三包括如下步骤:a,由喷口堵塞面积要求确定各变量取值范围,给定初始值,通过有限元求解各变量各自与喷管的固有频率的关系,并绘制曲线;b,分析各变量对喷管固有频率的影响的敏感性,对敏感变量排序,并剔除不敏感变量;c,再次给定初始值,求解各敏感变量各自与喷管的固有频率及振型的关系,并绘制曲线; d,分别改变敏感变量,在发动机常用转速区间及常用转速停留,进行共振检查,去除有害共振点对应敏感变量的取值范围,敏感变量剩下的取值范围为最优取值范围。其中敏感变量定义为变量取值大小对喷管固有频率的影响明显的变量,反之,则称为不敏感变量;剔除不敏感变量,分别改变敏感变量,去除有害共振点对应敏感变量的取值范围,使喷管固有频率避开了发动机常用转速共振点;同时,保证了减振拉杆3的设计弹性。

[0038]

所述由喷口堵塞面积要求确定各变量取值范围,给定初始值,其中,前缘半径r1=[10mm,20mm],拉杆轴向长度l1=[100mm,400mm],拉杆侧面半径拉杆尾缘距喷口后端面距离l2=[0mm,100mm];拉杆安装角θ=[45

°

,50

°

]。

[0039]

给定初始值为:前缘半径r1=10mm;拉杆轴向长度l1=100mm;拉杆侧面半径r2=410mm,拉杆尾缘距喷口后端面距离l2=0;拉杆安装角θ=45

°

。

[0040]

通过步骤a、b,在给出的各变量取值范围内,由初始变量开始逐渐增大各变量,通过有限元求解各变量各自与喷管的固有频率的关系,并绘制曲线,确定敏感变量及排序;然后通过步骤c、d,在曲线上分别取值,在发动机常用转速区间及常用转速停留,进行共振检查,去除有害共振点对应敏感变量的取值范围,剩余的取值范围即为最佳取值范围,完成减振拉杆3的设计。

[0041]

步骤c中,发动机转子最大转速为14000转/分钟,常用转速为30%、 50%、65%、88%、95%和101%,对应频率依次为70hz、117hz、152hz、 205hz、222hz、236hz。

[0042]

使用本发明对二元喷管结构改进,前后固有频率及振型对比如图 5~8所示。在喷口边缘设置振动传感器进行试验验证,发动机最大转速为14000转/分钟,在最大转速30%、50%、65%、88%、95%和101%分别停留3分钟,进行数据采集,测量发动机喷口振动频率及模态。以1hz/3s速度在[0hz~300hz]范围内进行扫频,得到喷口各阶共振点及振动模态。二元喷管前6阶固有频率中,第5阶与发动机30%转速重合,如图5所示,有发生共振的可能;通过本发明设计,结构改进后固有频率提高到74hz,如图6所示,避开共振点6%。对于喷口张/合型振动模态,拉杆对喷口刚度提高较明显,该振型下固有频率由81hz 提高到99hz,如图7、8所示,提高了22%。

[0043]

所述减振拉杆3的材料为ta15牌号钛合金,板厚δ=1.5mm。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。