1.本发明属于交通建设技术领域,尤其涉及一种铁路线路三维快速建模与动态更新方法

背景技术:

2.三维线路设计可结合实景地形,在线路设计过程中,快速构建线路设计成果的真实模型,便于充分考虑地形地质对于线路平纵横设计的影响,提高设计成果的质量,现已成为推动铁路向智能化、数字化升级的重要手段。而实景三维建模技术是三维设计的基础和核心技术。因此,各科研院校、设计院均积极探索铁路、公路线路三维建模方法。经过二十余年的探索,在地形建模、路基建模、地形与线路模型融合等领域,取得了丰富的研究成果。

3.现有方法和技术已实现铁路线路三维场景的静态整体建模。当线路设计完成时,利用线路平纵横的设计成果,构建出铁路线路面片模型,再将模型导出存储为三维通用格式文件。在需要展示的时候,把三维模型载入到三维渲染引擎中浏览漫游。静态整体建模技术多用于三维线路方案的展示,对漫游浏览时的流畅度要求较高,对建模的时间较少做限制。而三维可视化设计要求“所绘即所得”,设计人员在设计过程中要对线路方案进行频繁修改,由此带来了对铁路线路三维场景的快速建模与动态更新需求。因此,当静态整体建模技术应用于三维设计时,主要面临以下两个问题:第一,建模速度慢,现有方法多为串行建模,按照线路前进的方向依次进行构建,建模耗时较长,特别是对长大线路工程建模时表现尤为明显。第二:模型动态修改困难。线路作为一个整体,各部分之间具有关联耦合关系,对局部进行修改,会导致线路整体进行变动,三维模型也会随之改变,整体重构消耗计算资源过多,并且重构时间太久。

4.铁路线路三维设计现已成为铁路迈向智能化、信息化的重要跳板,而建模速度慢和模型更新修改困难却制约铁路三维可视化设计的发展和应用,因此,急需研究一种线路三维快速建模和动态更新方法来解决此问题。

技术实现要素:

5.本发明的主要目的在于提供一种铁路线路三维快速建模与动态更新方法,该方法采用并行计算、gpu协同的三维快速建模和基于最小影响域原则的自适应三维模型局部更新等技术手段,实现了铁路线路三维模型的快速构建,而且当线路数据发生变更时,三维模型可快速响应,实现动态刷新。

6.为此,本发明实施例提供的铁路线路三维快速建模与动态更新方法,包括如下步骤:

7.s1、线路三维模型快速构建

8.将铁路线路三维模型进行解耦处理,利用离散的横断面数据,将桥梁、隧道、路基模型构建为离散的线路基元模型,并在线路基元模型的构建过程中,引入gpu可编程管线中的几何着色器,快速对几何数据进行扩展,同时,引入并行计算,同时处理构建多个基元模

型;

9.之后,构造一棵铁路线路三维模型场景树用来管理线路基元模型,加速场景的渲染,并利用哈希表来完成线路基于模型名称和其存储位置的映射关系;

10.s2、线路三维模型最小影响域的确定

11.基于线路设计过程中,平纵横的影响域传递是单向的,平面影响域会传递到纵断面和横断面,纵断面影响域会传递到横断面,横断面的影响域范围只在横断面间传递这一规律,根据不同的调整策略,划定影响范围,再将影响范围进一步向下传递,完成最小影响域的确定,然后,自动重构影响域范围内的横断面设计;

12.s3、线路三维模型动态更新

13.基于步骤s1和步骤s2,对于线路模型三维场景树中的过期数据予以剔除,将影响域范围内的线路基元模型放入场景树,即完成了既有基元模型和新增基元模型的拼接,其中,过期基元模型的剔除和新增基元模型加入过程中,使用步骤s1中构建的场景树和哈希表来实现。

14.具体的,步骤s1中离散线路基元模型由两种方法生成,路基段采用非参数化建模方法生成,按照规则连接前后断面的数据点;桥梁、隧道段采用参数化建模方法生成,将基元的中心坐标发送到gpu显存中,利用可编程管线中的几何着色器,实现几何数据的扩展,生成桥隧基元模型。

15.具体的,步骤s2具体包括以下几部分:

16.s2-1、平面影响域确定

17.依据当交点为起点时,影响域为起点到后一交点的缓直点,当交点为终点时,影响域为终点到前一交点的缓直点,当交点为中间点时,影响域为前一交点的直缓点到后一交点的缓直点,可定义出修改平面交点位置后的平面影响域范围;

18.同时,依据当前一交点为起点或后一交点为终点时,直缓点即为起点位置,缓直点即为终点位置,可定义出修改曲线半径、缓长后的平面影响域范围。

19.s2-2、纵断面影响域确定

20.单独修改纵断面的变坡点和高程时,影响域范围为前一变坡点到后一变坡点的里程区间;由于平面与纵断面之间的耦合关系,修改平面后,纵断面也会受到影响,纵断面影响域为包含平面影响域的两变坡点区间;

21.修改平面之后,线路里程系统也会发生改变,故需要对变坡点里程进行调整,该调整可以划分为三部分:(1)纵断面影响域之前,不需要调整;(2)纵断面影响域范围内,利用投影变换的方法或根据线路变化前后坡长与纵断面影响域长度的比例关系,等比调整变坡点,快速调整至与线路原纵断面的设计接近,并对调整区间内的坡度、坡长进行检测,如果不符规范要求,按照铁路选线设计规范,调整变坡点的里程和高程,直至符合要求;(3)纵断面影响域之后,调整后的变坡点里程等于调整前变坡点里程加上线路长度的改变量。

22.s2-3、依据纵断面影响域和平面影响域的范围,确定横断面影响域范围。

23.具体的,步骤s3包括如下具体过程:

24.s3-1、动态场景构建

25.s3-2、横断面数据更新

26.基于步骤s2计算得到横断面的最小影响域,对原有横断面数据进行更新,更新的

具体过程:(1)影响域范围之前的横断面数据,保持不变(2)影响域范围内的横断面数据,从横断面数组中删除,将新得到的横断面数据插入横断面数组中;(3)影响域范围之后的横断面数据,更新里程信息。

27.s3-3、三维基元模型更新

28.依靠哈希表查询得到三维基元模型的存放位置,根据存放位置从树结构中提取三维基元模型,将线路根据影响域的范围划分为第一区段、第二区段和第三区段;其中,第一区段为线路起点至影响域起点区段,第二区段为影响域起点至影响域终点区段,第三区段为影响域终点至线路终点区段;

29.第一区段内的线路三维模型空间位置和基元模型名字都没有发生改变,此区段内的模型继续使用;第二区段内的线路三维模型空间位置和基元模型名字都发生了改变,删除原有基元模型,利用横断面数据重新构建新的线路基元模型;第三区段内的线路三维模型空间位置没有发生改变,基元模型名字发生了改变,此区段内只需修改线路基元模型的名字即可;

30.s3-4、更新哈希表。

31.具体的,哈希表的更新过程中:当基元模型位于线路起点至影响域起点时,哈希表中的数据保持不变;当基元模型位于影响域起点至影响域终点时,删除哈希表中原有的数据,插入新增的三维基元模型存储地址;当基元模型位于影响域终点至线路终点时,只需要更新哈希表中的键值,即:线路基元模型的名字。

32.与现有技术相比,本发明至少一个实施例具有如下有益效果:

33.1、在对陆路交通线路三维模型进行深入分析后,基于路基、桥梁模型的共同点,进行了离散处理,统一构建为三维基元模型,并且只与横断面数据相关联,从而有助于实现大规模的并行运算,大幅度提升建模效率。

34.2、对于桥梁隧道模型,采用了参数化建模的方式,有效地减少了传入gpu显存中的数据,利用可编程管线中的几何着色器,实现了几何数据的扩展,也提升了建模的效率。

35.3、提出了线路变更设计中的最小影响域准则,最终归结为横断面的最小影响域范围,三维建模与设计变更最后归结汇总为对横断面的操作,构成了动态更新方法的基础。

36.综上所述,该方法提结合并行计算、gpu协同的三维快速建模和基于最小影响域原则的自适应三维模型局部更新等技术手段,实现了陆路交通三维模型的快速构建,当线路数据发生变更时,三维模型可快速响应,实现动态刷新,此方法可应用于陆路交通的三维正向化设计,可以满足所绘即所得的需求。

附图说明

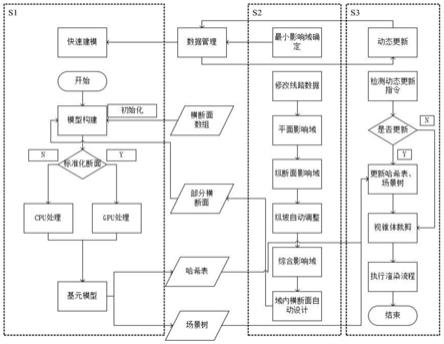

37.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

38.图1是本发明实施例涉及的三维模型实时动态构建方法流程图。

39.图2是本发明实施例涉及的线路基元模型场景树结构

40.图3是本发明实施例涉及的线路基元模型哈希表结构

41.图4是本发明实施例涉及的动态更新中数据之间的关系。

具体实施方式

42.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

43.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

44.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

45.参见图1,一种铁路线路三维快速建模与动态更新方法,包括如下步骤:

46.s1-线路三维模型快速构建。

47.通过对铁路线路模型的各组成部分及其模型特点进行深入研究,将铁路线路三维模型进行解耦处理,利用离散的横断面数据,将桥梁、隧道、路基模型进行抽象,统一为线路基元模型。在基元模型的构建过程中,引入gpu可编程管线中的几何着色器,快速对几何数据进行扩展,同时,由于基元模型进行了解耦处理,可引入并行计算,同时处理构建多个基元模型,加速铁路线路三维模型的快速构建。然后,构造一棵铁路线路三维模型场景树用来管理线路基元模型,加速场景的渲染。最后,利用哈希表来完成线路基于模型名称和其存储位置的映射关系,为后续步骤的动态更新打下数据结构基础、场景基础、模型基础。

48.具体的,线路三维模型快速构建具体包括如下过程:

49.s1-1:构建最小的建模基元。

50.利用离散的横断面数据,将路基、桥梁、隧道模型构建为离散的线路基元模型;

51.s1-2:离散线路基元模型由两种方法生成。

52.路基段采用非参数化建模方法生成,按照规则连接前后断面的数据点;桥梁、隧道段采用参数化建模方法生成,将基元的中心坐标发送到gpu显存中,利用可编程管线中的几何着色器,实现几何数据的扩展,生成桥隧基元模型。

53.s1-3:基于步骤s1-1、s1-2,各建模基元相互独立,可以实现大规模并行建模,极大地缩短建模时间;利用gpu几何着色器的数据扩展能力,减小了传入gpu显存的数据量,也能大幅度提高建模效率。

54.s1-4:利用场景树结构对线路基元模型进行组织管理,提高场景裁剪的速度,增加渲染时的帧率,为后续动态更新奠定场景组织基础,场景树结构如图2所示;采用哈希表完成对线路基元模型名字到线路基元模型在场景树中的存储位置的映射,为后续步骤中的动态更新打下数据结构的基础,哈希表如图3所示。

55.s2-线路三维模型最小影响域的确定

56.在一般的线路设计过程中,铁路的线路具有三个维度的信息,即:平面、纵断面、横断面。三个维度互相关联、互相耦合,调整其中的一个维度,另外两个维度也会随之变动。经过对线路设计过程的分析和研究,得出如下规律:调整平面,纵断面和横断面会发生改变;调整纵断面,横断面发生改变;调整横断面,只会影响自身。基于此规律,提出了线路设计过程的最小影响域准则和影响域传递的三层次结构,也即影响域在平面、纵断面、横断面之间单向传递。根据不同的调整策略,划定影响范围,再将影响范围进一步向下传递,即完成了最小影响域的确定。然后,自动重构影响域范围内的横断面设计。

57.线路三维模型最小影响域的确定具体包括如下步骤:

58.s2-1:平面影响域确定,预定义常见的平面修改操作,预留程序接口,便于后续的扩展。以修改平面交点位置为例:(1)交点为起点(终点)时,影响域为起点(终点)到后一交点(前一交点)的缓直点(直缓点);(2)交点为中间点时,影响域为前一交点的直缓点到后一交点的缓直点。规定:当前一交点为起点或后一交点为终点时,直缓点即为起点位置,缓直点即为终点位置,依据此方法,可定义出修改曲线半径、缓长后,得到的平面影响域范围。

59.s2-2:纵断面影响域确定。(1)单独修改纵断面的变坡点和高程时,影响域范围为前一变坡点到后一变坡点的里程区间;(2)由于平面与纵断面之间的耦合关系,修改平面后,纵断面也会受到影响,纵断面影响域为包含平面影响域的两变坡点区间。

60.s2-3:纵断面的自动调整。修改平面之后,线路里程系统会发生改变,故需要对变坡点里程进行调整。该调整可以划分为三部分:(1)纵断面影响域之前的变坡点里程数据,不需要调整;(2)纵断面影响域范围内的变坡点里程数据,利用投影变换的方法或根据线路变化前后坡长与纵断面影响域长度的比例关系,等比调整变坡点,快速调整至与线路原纵断面的设计接近,自动调整后,对调整区间内的坡度、坡长进行检测,如果不符规范要求,按照铁路选线设计规范,调整变坡点的里程和高程,直至符合要求;(3)纵断面影响域之后的变坡点里程数据,调整后的变坡点里程等于调整前变坡点里程加上线路长度的改变量。

61.s2-4:横断面影响域的确定。在现在的设计流程中,平纵横的影响域传递是单向的,平面影响域会传递到纵断面和横断面;纵断面影响域会传递到横断面;横断面的影响域范围为自身。对线路做出的任何修改,最终都可以归结为对于横断面的修改,由此确定横断面的最小影响域范围。

62.s3-线路三维模型动态更新

63.基于步骤s1和步骤s2,对于线路模型三维场景树中的过期数据予以剔除,将影响域范围内的线路基元模型放入场景树,即完成了既有基元模型和新增基元模型的拼接。在过期基元模型的剔除和新增基元模型加入过程中,需要使用步骤s1中构建的场景树和哈希表来实现。

64.具体的,线路三维模型动态更新具体包括如下步骤:

65.s3-1:动态场景构建。基于步骤s1完成了三维模型的数据准备,步骤s2实现了对三维模型的数据管理。此时,已经拥有了一棵动态的三维基元模型树。

66.s3-2:横断面数据更新。基于步骤s2计算得到横断面的最小影响域。对原有横断面数据进行更新。(1)影响域范围之前的横断面数据,保持不变(2)影响域范围内的横断面数据,从横断面数组中删除,将新得到的横断面数据插入横断面数组中;(3)影响域范围之后

的横断面数据,更新里程信息。

67.s3-3:三维基元模型更新。每两个相邻横断面对应一个三维基元模型,此对应关系,构成了横断面数据更新驱动三维基元模型更新的基础。已知三维基元模型的名字,依靠步骤s2-3的哈希表查询得到三维基元模型的存放位置,根据存放位置从s2-3的树结构中提取三维基元模型。将线路根据影响域的范围划分为三个区段,线路起点至影响域起点区段(第一区段)、影响域起点至影响域终点区段(第二区段)、影响域终点至线路终点区段(第三区段)。第一区段内的线路三维模型空间位置和基元模型名字都没有发生改变,此区段内的模型继续使用;第二区段内的线路三维模型空间位置和基元模型名字都发生了改变,删除原有基元模型,利用横断面数据重新构建新的线路基元模型;第三区段内的线路三维模型空间位置没有发生改变,基元模型名字发生了改变,此区段内只需修改线路基元模型的名字即可。

68.s3-4:更新哈希表。对于步骤s3-3中三维基元模型的更新操作,需要同时维护哈希表,其中,当基元模型位于线路起点至影响域起点时,哈希表中的数据保持不变;当基元模型位于影响域起点至影响域终点时,删除哈希表中原有的数据,插入新增的三维基元模型存储地址;当基元模型位于影响域终点至线路终点时,只需要更新哈希表中的键值,即:线路基元模型的名字。s3-1中的场景树、s3-2中的横断面数组、s3-4中的哈希表,三者之间的关系如图4所示。

69.上述本发明所公开的任一技术方案除另有声明外,如果其公开了数值范围,那么公开的数值范围均为优选的数值范围,任何本领域的技术人员应该理解:优选的数值范围仅仅是诸多可实施的数值中技术效果比较明显或具有代表性的数值。由于数值较多,无法穷举,所以本发明才公开部分数值以举例说明本发明的技术方案,并且,上述列举的数值不应构成对本发明创造保护范围的限制。

70.同时,上述本发明如果公开或涉及了互相固定连接的零部件或结构件,那么,除另有声明外,固定连接可以理解为:能够拆卸地固定连接(例如使用螺栓或螺钉连接),也可以理解为:不可拆卸的固定连接(例如铆接、焊接),当然,互相固定连接也可以为一体式结构(例如使用铸造工艺一体成形制造出来)所取代(明显无法采用一体成形工艺除外)。

71.另外,上述本发明公开的任一技术方案中所应用的用于表示位置关系或形状的术语除另有声明外其含义包括与其近似、类似或接近的状态或形状。本发明提供的任一部件既可以是由多个单独的组成部分组装而成,也可以为一体成形工艺制造出来的单独部件。

72.上述实施例仅仅是清楚地说明本发明所作的举例,而非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里也无需也无法对所有的实施例予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。