1.本发明涉及材料残余应力测定技术领域,尤其是一种非等双轴残余应力的压入标定方法。

背景技术:

2.现有技术中,残余应力测试方法包括机械方法和物理方法两大类。机械方法也称为破坏性检测方法,包含钻孔法、切割法、环芯法等,这类方法主要是利用破坏性的方式,诱发被测点的残余应力释放,通过电阻应变片等方式测量释放出的残余应变,从而实现残余应力的标定,这类检测方法相对简单、测量结果较为准确,但会对被测装备造成破坏,甚至直接导致装备报废。物理方法也称为无损检测方法,包含x射线法、磁性法、超声波法等,其测量原理包括利用晶体的x射线衍射现象、材料磁性随应力的变化规律和材料的超声效应。这些残余应力的无损检测方法不仅需要复杂而昂贵的检测仪器,而且检测精度不高,在实际应用中存在局限性。

3.2004年,lee等在《acta materialia》第52期1555-1563页发表了题为“estimation of biaxial surface stress by instrumented indentation with sharp indenters”的论文,将表面残余应力分解为球张量和偏张量两部分,并指出只有延加载轴方向的残余应力偏张量分量才会对压入载荷造成影响,提出通过对比含残余应力与无残余应力试样的压入载荷-压入位移曲线标定等双轴残余应力。

4.2012年,sakharova等在《strain》第48期75-87页发表题为“asimple method for estimation ofresidual stressesbydepth-sensingindentation”的论文,总结了归一化残余应力(σs/σ0)与压入载荷相对变化((p-p0)/p0)间的规律,提出了通过压入载荷-压入位移曲线标定轴对称残余应力的方法。

5.2019年,kim等在《journal of materials research》第34期1103-1111页发表题为“an indentation method for evaluation of residual stress:estimation of stress-free indentation curve using stress-independent indentation parameters”的论文,研究了压入测试中与残余应力状态无关的压入参数,并提出了无需对比试样(例如无残余应力试样)的等双轴残余应力标定方法。

6.目前基于残余应力的压入标定方法主要针对等双轴残余应力,无法辨别非等双轴残余应力的大小与方向,缺乏实际工程应用价值。

技术实现要素:

7.针对现有技术的不足,本发明提供一种非等双轴残余应力的压入标定方法,目的是克服现有残余应力压入确定方法只适用于等双轴残余应力或单轴残余应力场合的局限性,从而提高标定方法的适用范围。

8.本发明采用的技术方案如下:

9.一种非等双轴残余应力的压入标定方法,包括以下步骤:

29.式中,σ0为被测试材料的应力比例极限。

30.本发明的有益效果如下:

31.本发明标定方法的通用性强,以压痕接触面塑性区半径的椭圆度和压入载荷差为特征参量,实现非等双轴残余应力大小与方向的标定,适用于非等双轴残余应力、以及单轴残余应力和等双轴残余应力的标定,对增材制造、冷加工等原因导致的残余应力标定具有更强的普适性。本发明残余应力的标定误差小,具有较高的工程应用精度。

附图说明

32.图1为本发明实施例的非等双轴残余应力的压入标定流程图。

33.图2为本发明实施例的试样材料sa508应力-应变曲线。

34.图3本发明实施例中残余应力状态与标准状态压入载荷-压入位移曲线对比图。

35.图4本发明实施例中施加双轴应力的十字形板状压入试样示意图。

36.图5本发明实施例中试样表面的数字散斑分布图(压入测试前)。

37.图6本发明实施例中圆球形压头压入示意图。

38.图7本发明实施例中试样表面的数字散斑分布图(压入测试后)。

39.图8本发明实施例中试样表面的塑性应变分布图。

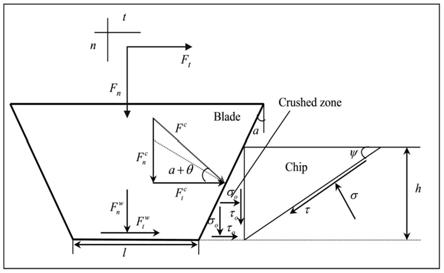

40.图6中:1、外部载荷;2、球形压头;3、试样材料。

具体实施方式

41.以下结合附图说明本发明的具体实施方式。

42.本技术的一种非等双轴残余应力的压入标定方法,可参考图1,包括以下步骤:

43.s1、确定被测材料的标准状态参数,包括被测试材料的单轴应力-应变关系和被测试材料在无残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线;

44.具体的,当被测试材料单轴应力-应变关系未知,但无残余应力试样可以获得时,对无残余应力状态的被测试材料进行压入测试,获取无残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线,通过holloman强化材料的应力σ

eq-应变ε

eq

关系单轴应力-应变关系;当被测试材料单轴应力-应变关系已知,但无残余应力试样无法获得时,通过有限元模拟或已知的holloman强化材料参数与压入载荷-压入位移间的关联公式推导无残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线。holloman强化材料的应力σ

eq-应变ε

eq

关系如下式所示:

[0045][0046]

式(1)中,e为被测试材料的杨氏模量,ε0为被测试材料的应变比例极限,n为被测试材料的加工硬化指数;

[0047]

s2、基于压入塑性区偏移标定单轴残余应力系数ts,标定公式如下:

[0048][0049]

式(2)中,ψr为压入接触面的塑性变形区轮廓的椭圆度,ε0为被测试材料的应变比例极限,n为被测试材料的加工硬化指数;td为等双轴残余应力系数;

[0050]

f0(ε0,n),f1(ε0,n),f2(ε0,n)为关于ε0和n的拟合多项式,可分别通过下列表达式

确定:

[0051][0052]

式中,k

jlm

(j=0,1,2;l=0,1,2;m=0,1,2)为拟合系数;

[0053]

具体的,采用硬质合金轴对称(如圆柱形、球形、圆锥形)压头在对被测试材料含有残余应力的光滑表面进行单调加载的压入测试,获取压入载荷p-压入位移h曲线,并测量压入被测试材料压入接触面上的塑性应变分布。

[0054]

设置测量系统的应变阈值ε

th

(优选0.2%~0.4%),确定压入接触面的塑性变形区。用椭圆描述压入接触面的塑性变形区轮廓。建立以椭圆短轴为x轴,椭圆长轴为y轴的平面坐标系,椭圆的短轴与长轴半径分别记为r

p-x

和r

p-y

,椭圆短轴半径r

p-x

与长轴半径r

p-y

的比值定义为椭圆度

[0055]

具体的,计算时,初始化td的值,获得单轴残余应力系数ts,进而可获得以压入方向为法线的平面内残余应力沿x轴的单轴残余应力分量t

sσ0,

σ0为被测试试样材料的应力比例极限。

[0056]

s3、基于压入载荷差标定等双轴残余应力系数td,标定公式如下:

[0057][0058]

式(3)中,δp为压入载荷差,a

ijk

(i=1,2;j=0,1;k=1,2)为拟合系数;

[0059]

压入载荷差δp通过下式确定:

[0060]

δp=(p

res-p

ref

)h(4)

[0061]

式中,p

res

和p

ref

分别为含残余应力状态及无残余应力状态下同一压入深度h时的压入载荷。

[0062]

具体的,获得等双轴残余应力系数td,进而可获得以压入方向为法线的平面内残余应力沿x轴-y轴的等双轴残余应力分量t

dσ0

,σ0为被测试试样材料的应力比例极限。

[0063]

s4、标定结果的收敛性判定:

[0064]

将s3中计算得到的双轴残余应力系数td与s2中计算单轴残余应力系数ts时采用的双轴残余应力系数的初始值对比,若两者的相对误差小于允许值,则认为标定结果真实,否则将基于压入载荷差标定的等双轴残余应力系数td用于步骤s2的单轴残余应力系数ts标定,重复步骤s2至s4直至满足收敛性判据。

[0065]

等双轴残余应力系数td与单轴残余应力系数ts标定完成后,以压入方向为法线的平面内沿x轴和y轴方向的残余应力σx和σy通过下式确定:

[0066]

[0067]

式中,σ0为被测试试样材料的应力比例极限,ts和td分别为单轴残余应力和等双轴残余应力系数。

[0068]

单轴残余应力及等双轴残余应力为本技术技术方案中非等双轴残余应力的两种特殊情况,同样适用于本技术的标定方法。

[0069]

以下以具体实施例进一步说明本技术的压入标定方法。

[0070]

本实施例提供了一种基于塑性区偏移和压入载荷差的非等双轴残余应力的压入标定方法。以压痕接触面塑性区半径的椭圆度和压入载荷差为特征参量,实现非等双轴残余应力大小与方向的标定,具体包括以下步骤:

[0071]

1)确定被测材料的标准状态参数:包括被测试材料的单轴应力-应变关系和被测试材料在无残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线。

[0072]

本实施例采用sa508材料,其单轴应力-应变关系已知,如图2所示。采用式(1)所示的holloman公式描述sa508材料的应力σ

eq-应变ε

eq

关系。应用图2所示sa508材料单轴应力-应变关系模拟的无残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线如图3(实线)所示。

[0073]

如图4所示,为本实施例中施加双轴应力的十字形板状压入试样,通过8个半径2.5mm的圆孔对十字形板状压入试样施加应力以模拟残余应力,沿x轴方向施加450mpa的拉伸应力,沿y轴方向施加150mpa的拉伸应力,十字形板状压入试样的中心区域为压入区域,其表面弥散分布有以白色哑光漆喷涂而成的数字散斑。十字形板状压入试样的其他结构的相应尺寸标注如图4所示。

[0074]

本实施例中试样表面的数字散斑分布如图5所示。

[0075]

2)基于压入塑性区偏移标定单轴残余应力系数。

[0076]

采用0.38mm半径碳化钨材质的球形压头在施加应力后十字形板状压入试样的中心区域按照图6所示的方式进行球形压头压入试验,图6所示为球形压头2对被测试材料3含有残余应力的光滑表面进行单调加载加载外部载荷1的压入测试,通过压入测试获得图3(虚线)所示残余应力状态下的压入载荷-压入位移曲线和如图7所示试样表面的数字散斑分布(压入测试后)。应用数字图像相关软件对比图5和图7中的数字散斑分布,获得如图8所示试样表面的塑性应变分布。

[0077]

具体的,测量系统的应变阈值ε

th

设置为0.4%,用椭圆描述压入接触面的塑性变形区轮廓,建立以椭圆短轴为x轴,椭圆长轴为y轴的平面坐标系,椭圆的短轴与长轴半径分别测试为r

p-x

=0.718和r

p-y

=0.816。

[0078]

通过式(2)标定ts,拟合多项式中k

jlm

(j=0,1,2;l=0,1,2;m=0,1,2)拟合系数按照下表1确定:

[0079]

表1拟合系数k1~k4[0080]k000k001k002k010k011k012k020k021k022-1.92e-01-4.42e 011.13e 046.81e-011.92e 02-5.44e 04-1.52e 00-3.14e 021.13e 05k

100k101k102k110k111k112k120k121k122-2.41e-012.12e 02-5.44e 042.73e 00-2.75e 036.32e 05-9.95e 001.01e 04-2.35e 06k

200k201k202k210k211k212k220k221k222

2.75e-01-3.36e 027.80e 04-6.72e 006.24e 03-1.39e 062.68e 01-2.58e 045.60e 06

[0081]

具体的,等双轴的残余应力系数td的初始值设置为0,单轴残余应力系数ts标定为0.77。

[0082]

3)基于压入载荷差标定等双轴残余应力系数。

[0083]

对比被测试材料标准状态(无残余应力状态)及残余应力状态下,在压入深度为0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm下的压入载荷,通过式(4)确定压入载荷差δp。通过式(3)确定等双轴残余应力系数td,a

ijk

(i=1,2;j=0,1;k=1,2)拟合系数按照下表2确定:

[0084]

表2拟合系数a

ijk

[0085]

h/mma

101a102a111a112a201a202a211a212

0.043.86e 012.54e 065.67e 04-7.28e 064.65e 034.52e 05-3.82e 03-3.51e 060.05-2.40e 032.96e 067.55e 04-5.72e 06-2.58e 033.05e 065.45e 04-2.14e 070.06-1.37e 032.80e 066.90e 04-1.34e 068.42e 011.84e 062.73e 04-7.84e 060.07-2.68e 033.17e 068.47e 04-2.44e 06-1.32e 032.80e 064.13e 04-1.55e 070.08-3.37e 033.27e 069.06e 04-2.02e 06-4.06e 022.39e 062.80e 04-1.12e 070.09-2.94e 032.73e 068.34e 044.52e 061.09e 022.13e 062.24e 04-6.76e 06

[0086]

将单轴残余应力系数ts标定结果0.77带入式(3),将6个压入深度下的等双轴残余应力系数td标定结果的平均值作为最终的标定结果td,得到等双轴残余应力系数td为0.21。

[0087]

4)等双轴残余应力系数标定结果的收敛性判定。

[0088]

将步骤3)中基于载荷差标定的等双轴残余应力系数(td=0.21)与步骤2)中计算单轴残余应力系数所用的等双轴残余应力系数(td=0)对比,发现二者误差大于5%,将td=0.21用于单轴残余应力系数标定,重复步骤2)至步骤4)中的标定步骤直至满足收敛性判据(自定义),此时残余应力的标定结果为ts=0.57,td=0.36。

[0089]

最后通过式(5)计算x轴和y轴方向的残余应力分量σ

x

和σy,分别为495mpa和171mpa,与沿x轴和v轴方向施加的应力相比,本实施例残余应力的标定误差分别为10.12%和13.79%,具有较高的工程应用精度。

[0090]

本领域普通技术人员可以理解:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。