一种基于bp神经网络的页岩比表面积参数建模方法

技术领域

1.本发明涉及石油与天然气地质技术领域,特别涉及一种基于bp神经网络的页岩比表面积参数建模方法。

背景技术:

2.页岩气开发逐步成为国内天然气增储上产新阵地。在页岩气开发过程中经济可采储量成为页岩气开发的一项重要评价指标。伴随着页岩气压裂改造技术水平不断的提高,未来页岩气的开发程度将不断加深。

3.已知页岩气主要以游离态和吸附态富集,其中游离态相对吸附态更易开发。但吸附态在例如川南龙马溪组页岩中的含气量比例高于30%,故争取将页岩吸附气开发,可以更大程度的提高页岩采收率,提高单井产量,同时结合吸附气的吸附特性,吸附气的高效开发也可使气井在未来开发过程中的稳产能力得到提高。因此准确表征页岩吸附能力十分重要。

4.比表面积的大小反映了页岩内部和外部空间的表面积总和,部分天然气可以吸附在页岩的内外表面,所以比表面积参数是表达页岩吸附能力的一个重要参数。目前常规获取页岩比表面积参数的方法是实验测量法。这种针对井下页岩评价的比表面积较为准确,但是存在较多弊端:如受限于有无岩石样品,且受限于采样间隔(即几米一个采集单位)使得比表面积数据并不能获得连续的数值,同时通过实验获取数据需要经历取心、采样、寄送、实验、等待实验结果的过程等,极大的增大了页岩吸附能力评价的时间成本,实验测定还是一笔不小的实验成本,单个样品的实验成本预计3000元,若气井对100米深度的地层进行比表面积测定,样品间隔为一米,预计花费为30万元,而利用专利技术,数据的获取可以实现0花费,且连续的比表面积数据密度更高。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服现有技术中所存在的比表面积参数的数据不连续,获取时间周期较长等缺陷,提供一种基于bp神经网络的页岩比表面积参数建模方法。

6.为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:

7.一种基于bp神经网络的页岩比表面积参数建模方法,包括获取地质分类评价参数,所述地质分类评价参数包括从微观尺度到宏观尺度的岩石特征,将所述地质分类评价参数作为训练数据通过bp神经网络模型建立与页岩比表面积参数的对应的映射关系,得到页岩纵向上连续的、不同类型页岩的比表面积参数模型。

8.本发明的技术方案将宏观地质资料与微观地质资料结合,基于bp神经网络求取上述数据的综合分类结果;利用不断的精确基础数据,不断的运行建模流程,获得准确的最终结果;记录下模型结果中不同岩石分类下的孔体积与比表面积比值,即相关数据库;利用一口同一区域内的新井的测井曲线结合模型计算其纵向孔体积;同时采用bp神经网络确定该井纵向的岩性分类,利用岩性分类确定其在数据库中的孔体积与比表面积的关系值,从而

计算得到该井纵向比表面积;利用比表面积的纵向连续数据对储层进行纵向的评价。通过本发明的技术方案得到一种花费成本小、节约时间、计算量较低、结果趋于真实值的单井纵向上连续的比表面积数据曲线;利用该数据曲线,可以对单井页岩的纵向比表面积情况进行评价;评价的结果极有利于纵向上高比表面积储层的优选,得到高吸附气可能的储层。

9.作为本发明的优选技术方案,宏观尺度的所述地质分类评价参数包括通过岩心观察获得的岩性分类结果、通过实验室分析获得的xrd岩石矿物组分及占比数据结果、通过对气井进行测井获得的测井综合曲线;微观尺度的所述地质分类评价参数包括微观储层结构特征和二维扫描电镜特征。

10.所述微观储层结构特征具体指通过二氧化碳吸附实验、氮气吸附实验、高压压汞实验等,得到的孔体积、比表面积、孔隙形态特征等数据。

11.所述岩性分类有两种,初步岩性分类和二次岩性分类,此处的岩性分类具体指初步岩性分类,标记为第一数据,即实验研究人员对采样的岩心样品进行人为的观察并分类;再依据该岩心粗分类结果,配合xrd实验分析特征结果对初步岩性分类进行校正;使其更加准确的描述岩石的特征,该特征主要包括岩石组成成分、孔隙大小,组分的大小等。

12.所述xrd实验分析特征是指对页岩取心样本进行等间距采样,标记为第二数据。通过xrd实验分析得到岩心的矿物组分结果用于对初步岩性分类进行进一步校正。

13.所述测井综合曲线包括自然伽马、声波时差、中子、密度、双侧向电阻率以及能谱测井的测井数据信息;标记为第三数据。

14.以上数据主要包括两部分,其一为深度数据,其二是在深度上的岩石特征数据,例如测井的中子数据,表示为在深度3000m下中子数据为0.23;其中测井数据(第三数据)因为深度间隔仅0.1m,在地质评价中可以视为连续的数据,第一数据为连续数据,第二数据为离散数据。

15.所述微观储层结构特征分别包括微孔、介孔、宏孔尺度下的孔体积、比表面积、孔隙形态信息,标记为第四数据;

16.在岩心上进行取样,取样的深度与xrd的实验所用样品深度一致,将纵向上取得的n个样品进行扫描电镜实验,选取具有地层微观孔隙结构代表性(能够反映地层纳米级别孔隙结构特征的照片)的扫描电镜照片,即n张照片,每一张具有代表性的照片分别反映该深度下样品的微观孔隙特征。针对每一张照片利用image j图像识别软件,设定相应的阈值后可以筛选出孔隙的特征形态,并获得其孔径等数据。获得的数据内容有照片内所有孔隙的直径大小数据、面积数据、照片内孔隙的数量等数据,利用照片比例尺,确定照片的实际面积记为s1,将照片提取出的孔隙面积数据求和记为s2,则面孔率等于s2/s1。

17.通过所述扫描电镜特征,选取能够反映地层纳米级别孔隙结构特征的若干张扫描电镜照片,通过孔径大小和面积数据,得到面孔率数据,面孔率数据可以反应岩石中有机质孔的发育程度,面孔率越高,有机质孔发育程度越好,将页岩中的有机质孔隙发育程度由高到低排序,按照阿拉伯数字由大到小排列,标记为第五数据。

18.作为本发明的优选技术方案,获取的所述第五数据、所述第四数据与所述第二数据使用的所述岩石样品的深度相对应。这样可以确保建模时有足够的数据样本,从而提高模型的准确性。所述第四数据、第五数据均为离散数据。

19.评价是否具有地层代表性是通过观察整个镜下页岩的特征形态,在充分观察下,

对该样品的微观特征形态形成客观概念,例如该样品页岩内有机质孔隙发育非常好,有机质孔的直径均大于400nm属于良好的孔隙,则可以选择一处微观观察下页岩的有机质孔隙发育良好,且孔径大于400nm的进行拍照,使得该张照片内的孔隙特征可以基本反映该块样品的绝大部分孔隙特征。

20.作为本发明的优选技术方案,具体包括如下步骤:

21.步骤1、获取地质分类评价参数;

22.步骤2、将步骤1中得到的第一数据、第二数据、第三数据、第四数据和第五数据整体提取80%作为训练数据输入到bp神经网络模型中进行运行;得到第一结果,所述第一结果为二次岩性分类;与第一数据相近但有区别;第一数据为岩石的分类,但是根据实验室工作人员进行的初步分类,是不准确的,宏观的分类,该分类不能准确的表达微观尺度上的差异。利用bp神经网络,可以将宏观以及微观的信息进行联系,糅合汇总为一种既放映了宏观差异,又能体现微观差异的分类结果即为上述的第一结果)所以,第一结果应该和第一数据较为相近,因为第一结果是第一数据基础上的进一步细化;

23.具体的,bp神经网络所表达的分类结果,是单纯数字聚类下的结果,本身并不带有任何的地质意义,但工作人员可以根据bp建模的结果探索其分类下的数据特征,找寻其相对应得地质意义。例如,一般情况下bp的分类结果显示,gr与den曲线呈现正相关,即当gr曲线增大,且处于高位时,往往den曲线的数值上升或处于高位,因为gr能够反映地层沉积时的水体环境,当gr升高或者处于高值时,意味着水体较为平静,可以沉积下更多的细粒沉积物,细粒沉积物将导致地层的孔隙度大幅降低,从而导致den曲线的上升。

24.但不是所有的bp神经网络模型曲线都可以被很好的解释,因为测井曲线所能反应的微小变化很有可能是地层纵向非均质性导致,这种细微的非均质性只能宏观描述,无法非常具体的描述。故在bp建模过程中,针对大段的岩性分类结果,可以利用数据1、数据2、数据3等数据进行地质逻辑的验证,以保证模型的准确性,但针对个别微小岩性的差别,可能是宏观与微观数据共同作用导致,应该尊重数据的客观事实,不要随意改动。

25.步骤3、对所述二次岩性分类的岩性进行整理,提取同一类型岩性下不同深度的孔体积与比表面积的比值;取平均值后标记为数据库;数据库包括岩性名称与其对应的孔体积与比表面积的比值数值;地质上认为同一个岩性下的岩石特征应该较为相近,所以提取第一结果的岩性分类结果对应的孔体积与比表面积比值,可以确定在这种岩性下,比值是相对固定的,不同的岩性的比值结果应该是有较大区别的;

26.为获得连续的比表面积数据,所以需要有与比表面积相关的,且连续的数据才能通过某个公式得到连续的比表面积;

27.步骤4、将第三数据和第四数据联立,建立多元线性回归方程,

28.孔体积=声波时差*a 自然伽马*b 中子*c 密度*d

···

,利用微观实验获得的孔体积数据与综合测井曲线数据进行方程联立,可以解得方程中各系数大小,获得综合测井曲线与孔体积的关系式。

29.利用关系式,重新带入综合测井曲线,因为综合测井曲线为连续曲线,则可以得到孔体积的连续曲线得到纵向深度下连续的孔体积数据,标记为第六数据;

30.步骤5、将所述数据库和所述第六数据联立,即得到了纵向深度下连续的比表面积数据,即为纵向深度下,连续的页岩比表面积参数模型,标记为第七数据。

31.作为本发明的优选技术方案,所述步骤2中,还包括如下步骤:利用第一数据、第二数据、第三数据、第四数据和第五数据整体中,剩余的20%数据对所述第一结果进行校正,得到优化后的第二结果。

32.作为本发明的优选技术方案,当所述第二结果中出现了所述数据库中未涉及深度的第四数据时,进一步的补充未涉及深度的所述第四数据。

33.作为本发明的优选技术方案,还包括步骤6、将所述第七数据与所述第四数据进行比对,若两者的误差大于30%时,则需要对第一数据、第二数据、第三数据、第四数据和第五数据进一步的细化,得到新的数据,并重复步骤2-5,直到第四数据与所述第七数据之间的误差小于30%。即可认为第七数据可信可靠,可以作为地质研究的数据。

34.与现有技术相比,本发明的有益效果:

35.根据本发明技术方案得到的bp神经网络训练结果,将散点的需要实验获取的孔体积、比表面积特征转化为纵向上连续的比表面积曲线,该结果可以指导同一沉积环境下其他井的比表面积数据,这样,节约了极大的实验成本,也节约了大量的样品等待时间,对于其他井的优质储层的预测提供了极大的便利。

附图说明:

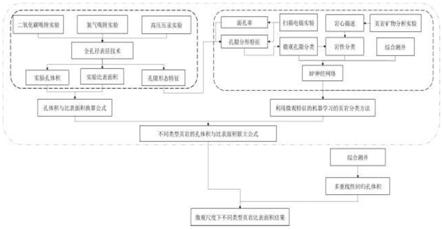

36.图1为本发明的建模方法的流程示意图;

37.图2为利用本发明技术方案得到的纵向、连续的比表面积参数模型示意图。

具体实施方式

38.下面结合试验例及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明内容所实现的技术均属于本发明的范围。

39.实施例1

40.由于现有技术中通过实验测量法获取的页岩的比表面积参数信息受限于采样间隔,数据不连续,其次,数据获取时间较长。本实施例提供一种基于bp神经网络的页岩比表面积参数建模方法。

41.本发明的技术方案所使用的数据来自于川南某地区a井的页岩取心样本,该地区属于同一沉积环境。对深度在3200m-3600m的岩心样本进行详细的描述,整体建模过程如图1所示,具体的,实验研究人员根据观察对该样品的纵向深度下的岩石样品进行分类。得到岩性分类,标记为第一数据;此处的岩性分类具体指初步岩性分类,即实验研究人员对采样的岩心样品进行的粗分类;所述第一数据通过阿拉伯数字1、2、3、4

…

m以此类推进行标记。

42.进一步的对a井的取心样品中不同深度的岩石薄片进行xrd实验,xrd实验分析特征是指对页岩取心样本进行等间距采样,通过xrd实验分析得到岩心的矿物组分结果,通过xrd结果可以对第一数据(岩性分类)进行进一步校正,使得岩性分类更加准确,标记为第二数据。

43.获取测井综合曲线,所述测井综合曲线包括自然伽马、声波时差、中子、密度、双侧向电阻率以及能谱测井的测井数据信息;标记为第三数据;

44.上述三类数据属于宏观尺度下对于岩心样品的描述信息。

45.接下来是从微观层面上进行岩心样品的描述如下所述:

46.对不同深度的岩心样本分别进行二氧化碳吸附、氮气吸附以及高压压汞分析等实验,获取在微孔、介孔、宏孔尺度下的孔体积、比表面积、孔隙形态等信息。并将样品深度以及对应的实验数据统计为第四数据。

47.在岩心上进行取样,取样的深度与xrd以及第四数据的实验所用样品深度一致,将纵向上取得的若干个样品进行扫描电镜实验,选取具有地层微观孔隙结构代表性(能够反映地层纳米级别孔隙结构特征的照片)的扫描电镜照片,获得若干张照片,每一张具有代表性的照片分别反映了对应深度下样品的微观孔隙特征。针对某一张照片利用image j图像识别软件,设定相应的阈值后可以筛选出孔隙的特征形态,并获得其数据。标记为第五数据;

48.获得的数据内容有照片内所有孔隙的直径大小数据、面积数据、照片内孔隙的数量等数据,利用照片比例尺,确定照片的实际面积记为s1,将照片提取出的孔隙面积数据求和记为s2,则面孔率等于s2/s1。进行孔隙形态特征描述(通过孔的大小,数量多少将照片的信息进行量化处理,得到孔径大小数值以及孔的数量数值,最终获得一个孔径的平均值以及数量总和数值),计算面孔率。将页岩中的有机质孔隙发育程度由高到低排序,并将这个排序进行量化处理,即通过阿拉伯数字由大到小排序。

49.将上述第一数据、第二数据、第三数据、第四数据和第五数据中的每一类都取相同深度下,随机的选取80%数据作为样本训练数据进行bp神经网络模拟,建立页岩各特征表征参数综合下的特征分类结果。也就是第一结果,(岩性分类结果)该步骤可以将页岩中细微的差异进行区分,例如岩性发生细微变化或页岩中孔隙具有差异时,模拟结果可以将这种差异区分开来,

50.利用数据样本中的剩余20%对第一结果进行多次校正,获得的第一结果中应该包含剩余20%数据中的深度点,通过将实验获得的数据与专利方法得到的数据进行对比,直到差异较小,得到第一结果的最优解模型,也就是第二结果。将第二结果的岩性分类结果导出;如图2所示,共计划分出9种分类,对所述二次岩性分类的岩性进行整理,提取同一类型岩性下不同深度的孔体积与比表面积的比值;取平均值后标记为数据库;将第三数据和第四数据联立,建立多元线性回归方程,得到纵向深度下连续的孔体积数据,标记为第六数据;将所述数据库和所述第六数据联立,即得到了纵向深度下连续的比表面积数据,即为纵向深度下,连续的页岩比表面积参数模型,标记为第七数据。

51.其中,当第二结果中出现第二数据中所未涉及的样品深度时,应及时补充实验以使第二数据与第二结果匹配性加强;

52.在理想状态下,不同的岩石类型所含矿物成分、内部孔隙发育情况互不相同,从而形成了岩石的非均质性,这种纵向上的非均质性可以通过测井参数的叠合比较而进行判别,因此模型计算获得的连续的结果即第六数据可以较好的表征出岩石的纵向非均质性的宏观数据;

53.将第二结果计算下的页岩分类结果与不同类型下的孔体积与比表面积的相关性公式以及页岩的纵向连续的孔体积数据之间进行综合计算,即可得到纵向尺度上连续的、利用页岩宏观与微观特征进行判断的不同类型页岩的比表面积数据;

54.对同构造、同沉积环境下的单井需要进行纵向的比表面积评价时,通过第二结果

与所述单井的综合测井数据,即能够得到所述单井的纵向、连续的比表面积综合计算结果。如图2所示,前四栏的曲线为测井综合曲线特征,第五栏和第六栏的数据分别为孔体积、比表面积的散点图;第八、九、十栏的为通过不断地优化数据得到的岩性分类结果。最后一栏,即为纵向上连续的比表面积综合计算模型。

55.该方法适用于沉积环境相对稳定的区域,在整体气田的开发过程中提供支持。当纵向上岩心测试的微观孔隙的结构特征不超出阈值,则所有的页岩类型均处于第一结果下,则可以简单、快捷的进行新井纵向的比表面积的连续计算。

56.当需要评价的气井特征超出第一结果的阈值范围,建议对新井进行系统性实验分析,即完成发明方法中实现第一结果的步骤,从而扩大各数据库。以便应对一个气田的边界区域所需的单井比表面积评价。

57.从单井的角度来看,优选出的高比表面积页岩储层可以作为目前已开发的深层页岩气井上部储层的潜力层位,当目前的开发井进入低产阶段或者面临水淹关井时,利用措施封堵下部开发层位后,转层对高比表面积的页岩储层进行挖潜工作。在节约了纵向钻井的成本以及周期的情况下,开窗侧钻可以一定程度上节约工艺成本,并为单井带来更多的工业产能,提高单井的采收率,降低单井产量递减速率乃至气田整体递减率;

58.从立体勘探的角度上看,在矿权面积不变的情况下,页岩气田实现立体勘探可以为公司创造储量、产能增长阵地,为公司的页岩气发展开拓全新局面。

59.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。