1.本实用新型涉及一种对虾养殖装置,具体涉及一种可互通换池的高密度对虾养殖池。

背景技术:

2.对虾,学名东方对虾,又称中国对虾,其肉质鲜美、营养丰富,深受人们的喜爱。由于其饱和脂肪酸、胆固醇含量低,是预防心脑血管疾病、保证人们身体健康的优质食品。

3.对虾养殖目前多采用坑塘等低位虾池进行养殖,这种低位养殖池存在以下缺陷:其一,低位虾池的池体要做基建,从而养殖成本高,且低位虾池的尺寸规格大,不便于管理维护;其二,对虾需每天投料,由于低位虾池无法及时排除残饵,投料长时间不断增多积累,导致大量残饵沉积于虾池底,进而影响养殖水体环境,降低养殖效果;另外,低位虾池间没有设置互通装置,对虾需要换池养殖时,需要借助人工捕捞后,程序繁琐,且需消耗大量物力人力,捕捞过程中极易可能造成对虾的伤亡。

技术实现要素:

4.针对现有技术存在的不足,本实用新型提供一种可互通换池的高密度对虾养殖池,本养殖池采用池体和养殖袋的高位养殖方式,改变现有低位虾池养殖结构,大大降低虾池基建成本,且便于管理维护;通过集污管与排水排污控制管,不仅可及时排除养殖池内的残饵,防止大量残饵沉积于池底,也可简便排空养殖池,保证养殖水体环境,提高养殖效果;通过设置连通换池管,无需借助人工捕捞,可灵活实现两养殖池内的对虾互通换池;此外,增氧管结构与布置科学合理,满足高密度养殖需求。

5.为了达到上述目的,本实用新型采取的技术方案:

6.可互通换池的高密度对虾养殖池,包括池体,所述池体的底部设置成圆锥体状,所述池体内设置有高度比其高的养殖袋,所述池体与所述养殖袋之间设有呈竖折结构的氧气管,所述氧气管的一端部连接供氧装置,所述氧气管的另一端部设有呈球状的增氧连接头,所述增氧连接头沿其圆周方向均匀设有若干根增氧管,所述增氧管上均均匀设有贯穿养殖袋底端的增氧喷头,所述养殖袋的一侧下方设有互通换池管,所述互通换池管的端部设有与其配合连接的管阀,所述养殖袋的底端开设有贯穿池体的排水排污管,所述排水排污管的上端套设在集污管内,所述集污管位于养殖袋内轴线中心处,且所述集污管的高度低于所述养殖袋的高度,所述排水排污管的底端与排水排污池连接,所述排水排污池的底端设有一排通管,且所述排通管的顶端低于养殖袋的底端,所述排通管的上端套设在一排水排污控制管内,所述排水排污控制管竖向设于排水排污池内。

7.与现有技术相比,本实用新型具有的有益效果:

8.本养殖池采用池体和养殖袋的高位养殖方式,改变现有低位虾池养殖结构,大大降低虾池基建成本,且便于管理维护;通过集污管与排水排污控制管,不仅可及时排除养殖池内的残饵,防止大量残饵沉积于池底,也可简便排空养殖池,保证养殖水体环境,提高养

殖效果;通过设置连通换池管,无需借助人工捕捞,可灵活实现两养殖池内的对虾互通换池;此外,增氧管结构与布置科学合理,满足对虾高密度养殖需求。

附图说明

9.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步地详细说明。

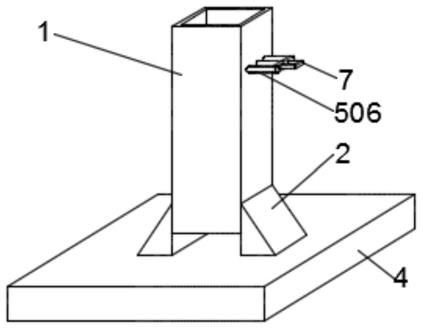

10.图1为本实用新型的结构示意图;

11.图2为增氧管的布置结构示意图;

12.图3为本实用新型的表面排污工况图;

13.图4为本实用新型排空工况图;

14.图5为两养殖池互通工况图;

15.附图标号:1、池体,2、养殖袋,3、氧气管,4、增氧连接头,5、增氧管,6、增氧喷头,7、互通换池管,8、管阀,9、排水排污管,10、集污管,11排水排污池,12、排通管,13、排水排污控制管。

具体实施方式

16.如图1所示提出本实用新型一种具体实施例,可互通换池的高密度对虾养殖池,包括池体1,所述池体1的底部设置成圆锥体状,所述池体1 内设置有高度比其高的养殖袋2,所述养殖袋2可根据养殖需要科学选择,本实施例设置养殖袋2的直径为15.3m,所述池体1与所述养殖袋2之间设有呈竖折结构的氧气管3,所述氧气管3的一端部连接供氧装置,所述氧气管3的另一端部设有呈球状的增氧连接头4,所述增氧连接头4沿其圆周方向均匀设有若干根增氧管5,所述增氧管5上均均匀设有贯穿养殖袋 1底端的增氧喷头6,在满足增氧的情况下,尽量控制增氧成本,本实施例设置12根增氧管5,每根增氧管5上均均匀设有7个增氧喷头6,如图 2所示,所述养殖袋2的一侧下方设有互通换池管7,所述互通换池管7 的端部设有与其配合连接的管阀8,则连通两养殖池上的互通换池管7,可使某一养殖池内的对虾换到另一养殖池内,所述养殖袋2的底端开设有贯穿池体1的排水排污管9,所述排水排污管9的上端套设在集污管10 内,所述集污管10位于养殖袋2内轴线中心处,且所述集污管10的高度低于所述养殖袋2的高度,所述排水排污管9的底端与排水排污池11连接,所述排水排污池11的底端设有一排通管12,且所述排通管12的顶端低于养殖袋2的底端,则排水排污池11的水位低于养殖袋2的水位,从而确保养殖袋2可通过排水排污池11实现排水排污,所述排通管12的上端套设在一排水排污控制管13内,所述排水排污控制管13竖向设于排水排污池内,当排水排污控制管13套设在排通管12的上端时,相当于把所述排通管12堵死,反之则打开所述排通管12,则通过排水排污控制管13 可实现养殖袋2的排水排污的开启或关闭;同理,当集污管10套设在排水排污管9的上端时,高于集污管10的水层可通过排水排污管9排出,反之可将养殖袋2内的水排空,则通过集污管10和排水排污控制管9可实现养殖池的表面排污或排空。

17.本实用新型使用时:向养殖袋2内灌满适合对虾养殖深度的水,一般为1.35m,通过增氧泵与氧气管3连接,氧气通过12根环向设置的增氧管 5均匀散布于养殖袋2内,即可进行对虾养殖;投料喂养后,发现养殖袋 2表面悬浮残余料饵时,拔出套设在排通管12上的排水排污控制管13,残饵可通过集污管10从排水排污管9经排水排污池11最后从排通管12 排

出,如图3所示,及时排出养殖袋2残留料饵;若对虾需要换池养殖,两养殖袋2先停料半天,接虾养殖袋2排水至排虾养殖袋水位的一半,借助水管连通两管阀8,实现两养殖袋2之间的互通,随着水流方向投入料饵,诱引对虾从排虾养殖袋2内游向接虾养殖袋2内,如图5所示,直到对虾换池结束,拆除水管,关闭两管阀8,将两养殖袋1内的水加到深度 1.35m;若需要将养殖袋2内的养殖水排空,将集污管10和排水排污管控制管13均抽出,养殖袋2内的养殖水则从排水排污管9经排水排污池11 最后从排通管12排出,如图4所示,直至将养殖水全部排空,此时可对养殖袋2进行清理消毒,操作灵活简便。

18.当然,上面只是结合附图对本实用新型优选的具体实施方式作了详细描述,并非以此限制本实用新型的实施范围,凡依本实用新型的原理、构造以及结构所作的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围内。

技术特征:

1.可互通换池的高密度对虾养殖池,包括池体(1),其特征在于:所述池体(1)的底部设置成圆锥体状,所述池体(1)内设置有高度比其高的养殖袋(2),所述池体(1)与所述养殖袋(2)之间设有呈竖折结构的氧气管(3),所述氧气管(3)的一端部连接供氧装置,所述氧气管(3)的另一端部设有呈球状的增氧连接头(4),所述增氧连接头(4)沿其圆周方向均匀设有若干根增氧管(5),所述增氧管(5)上均均匀设有贯穿养殖袋(2)底端的增氧喷头(6),所述养殖袋(2)的一侧下方设有互通换池管(7),所述互通换池管(7)的端部设有与其配合连接的管阀(8),所述养殖袋(2)的底端开设有贯穿池体(1)的排水排污管(9),所述排水排污管(9)的上端套设在集污管(10)内,所述集污管(10)位于养殖袋(2)内轴线中心处,且所述集污管(10)的高度低于所述养殖袋(2)的高度,所述排水排污管(9)的底端与排水排污池(11)连接,所述排水排污池(11)的底端设有一排通管(12),且所述排通管(12)的顶端低于养殖袋(2)的底端,所述排通管(12)的上端套设在一排水排污控制管(13)内,所述排水排污控制管(13)竖向设于排水排污池(11)内。

技术总结

本实用新型公开可互通换池的高密度对虾养殖池,包括池体、养殖袋、氧气管,所述氧气管上设有若干根增氧管,所述养殖袋的一侧下方设有互通换池管,所述养殖袋的底端开设有套设在集污管内的排水排污管,所述排水排污管与排水排污池连接,所述排水排污池设有套设在一排水排污控制管内的排通管。本养殖池采用池体和养殖袋的高位养殖方式,大大降低虾池基建成本,且便于管理维护;通过集污管与排水排污控制管,不仅可及时排除养殖池内的残饵,防止大量残饵沉积于池底,也可简便排空养殖池,保证养殖水体环境,提高养殖效果;通过设置连通换池管,可灵活实现两养殖池内的对虾互通换池;此外,增氧管结构与布置科学合理,满足对虾高密度养殖需求。度养殖需求。度养殖需求。

技术研发人员:张卫东 张达锋

受保护的技术使用者:广西大洋农业开发有限公司

技术研发日:2021.11.02

技术公布日:2022/4/29

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。