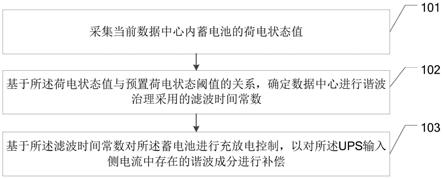

1.本发明涉及电机设计领域,具体涉及一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置。

背景技术:

2.传统电力供应(水电、火电、核电)具有大规模、连续性的特点,而用电负荷往往具有随机性和间断性,电能供给和需求的容量矛盾导致发电、输电和变电设备的利用效率降低并严重影响一次能源的利用效率。应对这一问题的最佳选择是在系统中增加储能装置,提供功率缓冲,并进行无功和有功的补偿。

3.目前储能方式可以分为物理储能、电化学储能和电磁储能。物理储能包括:弹性储能、液压储能、抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等。电化学储能包括:铅酸电池、镍系电池、锂系电池、液流电池、钠硫电池等。电磁储能包括:超导磁储能系统、超级电容等。几种储能方式的技术对比见表1。从表中可以看出,飞轮储能具有效率高、储能密度高、瞬时功率大、响应速度快、使用寿命长、不受地理环境限制等诸多优点,具有广阔的应用前景。

4.表1几种储能方式技术对比

[0005][0006]

典型的飞轮储能系统由飞轮转子、轴承、电动/发电机、电力电子变换器和真空室5个主要组件构成。飞轮储能的基本工作过程分为三个阶段:在储能阶段,通过电动机拖动飞轮,使飞轮本体加速到一定的转速,将电能转化为飞轮的动能;在维持阶段,飞轮保持高速旋转;在能量释放阶段,飞轮迅速减速,电机作发电机运行,将动能转化为电能。由于飞轮储能装置能够在短时间内输出较大的能量,基于飞轮储能原理的脉冲电源的研发为军用电磁弹射提供了重要的技术支持。

[0007]

典型的飞轮储能系统中,飞轮转子采用高强度复合材料,电机采用永磁电机,轴承系统采用磁轴承系统,系统处于密封真空罩内。由于飞轮电机可达到的转速很高,电机内的交变磁场频率很高,一般达到几百甚至上千赫兹,在如此高的频率下电机充放电的能量损耗率和维持阶段的自耗散率均比较高,而定子铁心采用无齿槽结构可以大幅减小电机铁

损,提高电机效率,改善飞轮储能系统的性能。另外,常见飞轮储能系统的径向磁场电机的轴长较长,电机高速运行时的轴系稳定性较差,需对其转子结构进行改进。

技术实现要素:

[0008]

本发明所要解决的技术问题是针对背景技术中所涉及到的不足,提供一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置,从而有效提高飞轮储能系统充放电过程的能量转换效率并降低维持阶段电机的自耗散率,有效改善储能电机的轴向稳定性。

[0009]

本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:

[0010]

一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置,包括真空罩、第一磁轴承、第二磁轴承、转轴、转子盘、第一转子模块、第二转子模块、第一定子模块、第二定子模块、转子轭部和飞轮;

[0011]

所述转轴的两端分别由第一磁轴承、第二磁轴承提供支撑;

[0012]

所述转子盘呈圆环状,内壁和所述转轴固连、外壁和所述转子轭部固连,并与转子轭部共同构成“工”字形转子;

[0013]

所述飞轮呈圆环状,设置于转子外侧并与所述转子轭部固连;

[0014]

所述第一转子模块、第二转子模块设置在所述转子轭部的内侧,并分别位于所述转子盘的两侧,均包含至少一对磁极,相邻磁极之间紧密固连、拼合成圆环状的转子模块;

[0015]

所述第一定子模块、第二定子模块设置在转子模块的内侧,并分别位于所述转子盘的两侧,均包含定子绕组和环形轭部;

[0016]

所述第一磁轴承、第二磁轴承、转轴、转子盘、第一转子模块、第二转子模块、第一定子模块、第二定子模块、转子轭部和飞轮均设置在真空罩内,所述第一定子模块、第二定子模块中定子绕组的各项引线伸出真空罩与外部相连。

[0017]

进一步的,所述飞轮采用高强度合金钢,质量大、惯性大,所能存储的动能大。

[0018]

进一步的,所述定子绕组紧密绕制在所述环形轭部上,在转子模块和环形轭部间形成大气隙,绕组绕制完成后将定子模块直接固定在所述真空罩上。

[0019]

进一步的,所述第一定子模块、第二定子模块的绕组能够实现独立控制,互不干扰,正常状态下两套绕组同时工作,而当其中一套绕组发生故障时,另一套绕组的工作状态不受影响,即绕组冗余技术保证了飞轮电机系统的可靠性。

[0020]

进一步的,所述定子绕组发生短路故障时,磁路将沿环形轭部闭合,绕组漏感大,短路电流小,即定子绕组具有短路情况下的抗短路能力。

[0021]

与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0022]

1、利用套于转轴中央的转子盘将电机沿轴向分为对称的两部分,弥补了传统飞轮储能系统的径向磁场电机轴系稳定性差的缺点;

[0023]

2、飞轮采用高强度合金钢,质量大,惯性大,且飞轮外缘能够获得较高的线速度,提高了飞轮系统的储能密度;

[0024]

3、定子铁心采用无齿槽结构,仅保留环形轭部,铁心用量少,铁损耗小,飞轮电机维持阶段的自耗散率低,运行效率高;

[0025]

4、定子无齿槽结构抑制了齿谐波对气隙磁场的影响,电机无齿槽定位力,转矩脉动低,且转子涡流损耗小;

[0026]

5、转子与环形轭部间为大气隙,定子绕组电抗小,电机的动态性能好,且大电流工作时电机磁路不易饱和,过载倍数高,电机能够在短时间内输出较大功率;

[0027]

6、两套定子绕组没有物理交叉,避免了电磁干扰,且可以独立控制,有效提升了电机在故障状态下的运行能力;

[0028]

7、当定子绕组发生短路故障时,磁路将沿环形轭部闭合,绕组漏感大,对短路电流有抑制作用,即每套绕组具有一定的抗短路能力。

附图说明

[0029]

图1为本发明的结构示意图;

[0030]

图2为本发明中永磁同步电机发生绕组短路故障时的磁路示意图。

[0031]

其中,附图标记为:1-真空罩,2-第一磁轴承,3-第二磁轴承,4-转轴,5

‑ꢀ

转子盘,6-第一转子模块,7-第二转子模块,8-第一定子模块,9-第二定子模块, 10-转子轭部,11-飞轮,12-定子绕组,13-环形轭部,14-短路绕组。

具体实施方式

[0032]

本发明公开的内容是如图1所示的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的结构示意图以及如图2所示的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的永磁同步电机发生绕组短路故障时的磁路示意图。

[0033]

本发明实施例提供了一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置,包括真空罩(1)、第一磁轴承(2)、第二磁轴承(3)、转轴(4)、转子盘(5)、第一转子模块(6)、第二转子模块(7)、第一定子模块(8)、第二定子模块(9)、转子轭部(10)和飞轮(11)。

[0034]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述转轴(4)的两端分别通过第一磁轴承(2)、第二磁轴承(3)获得支撑。

[0035]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述转子盘(5)呈圆环状,内壁和所述转轴(4) 固连、外壁和所述转子轭部(10)固连,并与转子轭部共同构成“工”字形转子。所述飞轮(11)呈圆环状,设置于转子外侧并与所述转子轭部(10)固连。所述第一转子模块(6)、第二转子模块(7)设置于所述转子轭部(10)的内侧,并分别位于所述转子盘(5)的两侧,均包含至少一对磁极,相邻磁极之间紧密固连、拼合成圆环状的转子模块。

[0036]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述第一定子模块(8)、第二定子模块(9)设置在转子模块的内侧,并分别位于所述转子盘(5)的两侧,均包含定子绕组(12) 和环形轭部(13)。

[0037]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述第一磁轴承(2)、第二磁轴承(3)、转轴(4)、转子盘(5)、第一转子模块(6)、第二转子模块(7)、第一定子模块(8)、第二定子模块(9)、转子轭部(10)和飞轮(11)均设置在真空罩(1)内,所述第一定子模块(8)、第二定子模块(9)中定子绕组(12)的各项引线伸出真空罩 (1)与外部相连。

[0038]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装

置的一种具体实施方式,所述飞轮(11)采用高强度合金钢,质量大、惯性大,所能存储的动能大。

[0039]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述定子绕组(12)紧密绕制在所述环形轭部(13) 上,在转子模块和环形轭部之间形成大气隙,绕组绕制完成后将定子模块直接固定在所述真空罩(1)上。

[0040]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述第一定子模块(8)、第二定子模块(9)的绕组能够实现独立控制,正常情况下两套绕组同时工作,而当其中一套绕组发生故障时,另一套绕组的工作状态将不受影响,即绕组冗余技术保证了飞轮电机系统的可靠性。

[0041]

进一步的,作为本发明实施例提供的一种高功率密度永磁同步电机与飞轮集成装置的一种具体实施方式,所述定子绕组(12)发生短路故障时,磁路将沿所述环形轭部(13)闭合,绕组漏感大,短路电流小,即定子绕组具有短路情况下的抗短路能力。

[0042]

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,所应理解的是,本发明的保护范围并不仅局限于上述具体实施方式,凡在不脱离本发明原理前提下的若干改进和等效替换,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。