1.本发明涉及一种正极活性物质。

背景技术:

2.以往,作为具有高能量密度的二次电池,锂离子二次电池广泛普及。将液体用作电解质的锂离子二次电池具有如下结构:在具有正极活性物质的正极、与具有负极活性物质的负极之间存在隔膜,并填充有液体电解质(电解液)。

3.锂离子二次电池存在因重复充放电而循环特性下降的问题。对此,提出了如下技术:用氟化合物涂敷正极活性物质的表面,由此来抑制高电压下正极活性物质与电解液的副反应,提高循环特性(例如,参照专利文献1)。

4.除了上述以外,还提出了与以下方法有关的技术:在正极活性物质的表面的至少一部分,形成包含锂离子传导体及铁电体的被膜的锂离子二次电池用正极材料的制造方法(例如,参照专利文献2)。

5.[现有技术文献]

[0006]

(专利文献)

[0007]

专利文献1:日本特表2008-536285号公报

[0008]

专利文献2:日本特开2018-147726号公报

技术实现要素:

[0009]

[发明所要解决的问题]

[0010]

专利文献1中所公开的技术存在如下问题:由于正极活性物质的表面被氟化合物涂敷,由此,锂离子的电导率变得不充分,反应电阻增大而输出下降。

[0011]

专利文献2中所公开的技术中存在如下问题:因为形成于正极活性物质表面的被膜是仅由无机固体构成的复合被膜,所以伴随充放电而来的正极活性物质的体积变化造成破裂或剥离发生,无法获得充分的循环耐久性。上述情况在使用ni比高的正极活性物质作为正极活性物质的情况下更显著。进而,专利文献2中所公开的铁电体如果粒径过小,则无法充分获得电阻降低效果,如果粒径过大,则相对于正极活性物质的密合性下降,所以存在难以进行粒径调整以获得优选效果的问题。

[0012]

本发明是鉴于上述问题而成,目的在于提供一种正极活性物质,其可以提高锂离子二次电池的循环特性,同时可以获得优选的输出。

[0013]

[解决问题的技术手段]

[0014]

(1)本发明涉及一种正极活性物质,其是包含含锂过渡金属氧化物的锂化合物的凝聚体,其中,在前述正极活性物质的粒子表面形成有固体被膜,所述固体被膜包含下述各项中的至少两种:含li的无机盐、固体粒子、及有机材料。

[0015]

根据(1)的发明,可以提供一种正极活性物质,其可以提高锂离子二次电池的循环特性,同时可以获得优选的放电容量。

[0016]

(2)根据(1)所述的正极活性物质,其中,前述固体被膜至少包含前述有机材料。

[0017]

根据(2)的发明,通过防止含li的无机盐和固体粒子脱落,且防止电解液与正极活性物质接触,可以提高正极活性物质的耐久性。

[0018]

(3)根据(1)或(2)所述的正极活性物质,其中,前述固体被膜包含前述含li的无机盐、前述固体粒子及前述有机材料。

[0019]

根据(3)的发明,可以获得一种正极活性物质,其可以抑制正极活性物质及电解液的劣化,且可以获得优选的放电容量。

[0020]

(4)根据(1)~(3)中任一项所述的正极活性物质,其中,前述固体粒子为氧化物。

[0021]

根据(4)的发明,可以降低反应电阻,同时可以抑制与电解液的副反应。

[0022]

(5)根据(1)~(4)中任一项所述的正极活性物质,其中,前述含li的无机盐、前述固体粒子及前述有机材料的重量比中,前述含li的无机盐的重量比最大,前述固体粒子的重量比次之,前述有机材料的重量比最小。

[0023]

根据(5)的发明,可以获得固体被膜的优选的锂离子传导性。

[0024]

(6)根据(1)~(5)中任一项所述的正极活性物质,其中,前述固体被膜的厚度为10nm以上且90nm以下。

[0025]

根据(6)的发明,可以提供一种正极活性物质,其可以获得锂离子二次电池的优选的循环特性。

[0026]

(7)根据(1)~(6)中任一项所述的正极活性物质,其中,前述含锂过渡金属氧化物中,过渡金属中的ni原子的比例为60摩尔%以上。

[0027]

根据(7)的发明,可以将正极活性物质高容量化,从而可以提供一种正极活性物质,其可以获得锂离子二次电池的优选的放电容量。

附图说明

[0028]

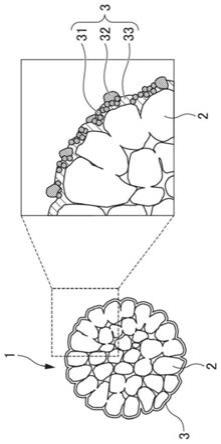

图1是绘示本实施方式的正极活性物质的示意图。

[0029]

图2是绘示本实施方式的正极活性物质的示意图。

具体实施方式

[0030]

以下,针对本发明的一实施方式,参照附图来进行说明。本发明的内容不限定于以下实施方式的记载。

[0031]

<锂离子二次电池>

[0032]

本实施方式的正极活性物质用作锂离子二次电池用的正极活性物质。本实施方式的锂离子二次电池具有在正极集电体上形成包含正极活性物质的正极活性物质层而成的正极。锂离子二次电池除了上述以外,例如还具有在负极集电体上形成负极活性物质层而成的负极、将正极与负极电绝缘的隔膜、电解液、及收容它们的容器。在容器内,正极活性物质层与负极活性物质层夹着隔膜相对,隔膜的一部分浸渍于容器内所贮藏的电解液中。

[0033]

(集电体)

[0034]

作为正极集电体的材料,例如可以使用铜、铝、镍、铬、金、铂、铁、锌、钛、不锈钢的箔、板、或网状部件。作为负极集电体的材料,例如可以使用铜、铝、镍、钛、不锈钢、煅烧碳、导电性高分子、导电性玻璃、al-cd合金的箔、板、或网状部件。

[0035]

(电极活性物质层)

[0036]

正极活性物质层包含正极活性物质作为必须成分,也可以包含导电助剂、粘结剂(粘合剂(binder))等。同样,负极活性物质层包含负极活性物质作为必须成分,也可以包含导电助剂、粘结剂(粘合剂(binder))等。正极活性物质层及负极活性物质层只要形成于集电体的至少单面即可,也可以形成于两面。

[0037]

[正极活性物质]

[0038]

正极活性物质是包含含锂过渡金属氧化物的锂化合物的凝聚体。含锂过渡金属氧化物是含有锂元素与过渡金属元素的复合氧化物。作为含锂过渡金属氧化物,例如可以列举licoo2、licoo4等锂钴系复合氧化物、limn2o4等锂锰系复合氧化物、linio2等锂镍复合氧化物、锂镍锰系复合氧化物、lini

x

coymnzo2(x y z=1)、lini

x

coyalzo2(x y z=1)等含锂过渡金属氧化物等。作为锂化合物,也可以包含lifepo4等用作正极活性物质的上述以外的公知的锂化合物。

[0039]

上述含锂过渡金属氧化物优选:过渡金属中的ni原子的比例为60摩尔%以上。由此,可以将正极活性物质高容量化。如果正极活性物质中的ni原子的比例大,则伴随充放电而来的体积变化变大,因此正极活性物质容易劣化,但本实施方式的正极活性物质由于具有后述的固体被膜,由此正极活性物质的劣化得到抑制,因此优选。作为ni原子的比例为60摩尔%以上的正极活性物质,例如可以列举nmc622(li(ni

0.6

co

0.2

mn

0.2

)o2,ni:60摩尔%)或nmc811(li(ni

0.8

co

0.1

mn

0.1

)o2,ni:80摩尔%)。

[0040]

针对正极活性物质的构造,使用示意图也就是图1进行说明。如图1所示,本实施方式的正极活性物质1是锂化合物2的凝聚体,所述锂化合物2是一次粒子。在正极活性物质1的粒子表面形成有包含多种锂盐的固体被膜3。在作为一次粒子的锂化合物2之间形成有凹部g。

[0041]

《固体被膜》

[0042]

固体被膜3通过防止电解液与正极活性物质的接触,来抑制电解液的分解和正极活性物质的劣化。另外,固体被膜3具有良好的锂离子传导率。

[0043]

固体被膜3也可以如图1所示,填充至凹部g中。或者,也可以如图2所示,包覆正极活性物质1的整个粒子表面。

[0044]

固体被膜3包含下述各项的至少两种:含li的无机盐31、固体粒子32及有机材料33。固体被膜3如图2所示,优选包含含li的无机盐31、固体粒子32及有机材料33中的全部。

[0045]

含li的无机盐31具有锂离子传导性,可以将锂离子插入正极活性物质内部,且从正极活性物质内部释放锂离子。作为含li的无机盐31,例如可以列举氟化锂(lif)等氟化合物、磷酸锂(lipo3)等磷化合物、或碳酸锂(li2co3)等。固体被膜3优选包含氟化锂(lif)等氟化合物及磷酸锂(lipo3)等磷化合物,作为含li的无机盐31。通过使固体被膜3中包含氟化锂(lif),可以形成薄而致密的固体被膜3。另外,氟化锂(lif)在高电位下稳定,因此可以抑制固体被膜3的分解,因此优选。通过使固体被膜3中包含磷酸锂(lipo3),可以降低反应电阻,因此优选。

[0046]

在含li的无机盐31中,相对于氟原子与磷原子的合计摩尔数,优选含有80摩尔%以上的氟原子。由此,可以抑制固体被膜3的分解,且可以抑制反应电阻的上升。另外,在形成于凹部g的固体被膜3中,氟原子相对于磷原子的摩尔比优选大于磷原子相对于氟原子的

摩尔比。上述固体被膜3中的各原子比率例如可以通过x射线光电子能谱法(x-ray photoelectron spectroscopy,xps)来测定。

[0047]

固体粒子32通过吸附电解液中所含的酸,来抑制正极活性物质的劣化。固体粒子32优选为氧化物。由于氧化物的极化结构,会在固体被膜3与电解液中的锂离子之间产生静电引力,于是可以使锂离子集中于正极的反应界面。由此认为,可以降低反应电阻,同时可以抑制与电解液的副反应。固体粒子32优选如图2所示,配置在正极活性物质1的表面上,并露出一部分与电解液直接接触。作为固体粒子32,例如可以列举氧化钇(y2o3)、固溶有氧化钇(y2o3)的氧化钇稳定化氧化锆(yttria stabilized zirconia,ysz)、al2o3、sio2、mgo、zro2等。

[0048]

有机材料33通过防止含li的无机盐31和固体粒子32脱落,且防止电解液与正极活性物质接触,来提高正极活性物质的耐久性。有机材料33优选如图2所示,以填埋含li的无机盐31彼此的间隙的方式配置。作为这种有机材料33,可以优选使用具有耐热性及耐化学品性的热硬化性树脂。作为这种有机材料33,例如可以列举聚丙烯酸、聚醋酸乙烯酯、聚碳酸酯、聚丙烯腈、聚酰胺、聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺及它们的衍生物(包含共聚物)。

[0049]

在固体被膜3中,由于固体粒子32及有机材料33的锂离子传导性低,因此固体被膜3中,含li的无机盐31、固体粒子32及有机材料33的重量比优选:含li的无机盐31的重量比最大,固体粒子32的重量比次之,有机材料33的重量比最小。也就是,优选重量比为含li的无机盐31>有机材料33>固体粒子32的关系。

[0050]

固体被膜3的厚度优选为10nm以上且90nm以下。通过使固体被膜3的厚度为10nm以上,可以优选地获得防止电解液与正极活性物质接触的效果。另外,通过使固体被膜3的厚度为90nm以下,可以抑制正极活性物质的体积变化引起的固体被膜3的破裂或剥离。在本说明书中,固体被膜3的厚度用图1中的厚度d来表示。厚度d是指从粒子状的正极活性物质1的表面的切线,相对于正极活性物质1的中心1c拉垂直线(图1中的箭头)时,相对于正极活性物质1的表面而言的固体被膜3的最大厚度。上述厚度例如可以通过透射电子显微镜(transmission electron microscope,tem)来测定。

[0051]

在固体被膜3中不包含有机材料33的情况下,固体被膜3的厚度优选为70nm以下。由此,可以抑制固体被膜3的剥离。另外,有机材料33单独的厚度优选为20nm以下。由此,可以获得固体被膜3的优选的锂离子传导性。

[0052]

固体被膜3优选包覆率为30%~70%,所述包覆率是形成并包覆有固体被膜3的凹部g的表面积相对于凹部g的整体表面积的比例。

[0053]

[负极活性物质]

[0054]

作为负极活性物质,没有特别限制,例如可以使用石墨。作为石墨,例如可以列举软碳(易石墨化碳)、硬碳(难石墨化碳)、石墨(graphite)等。上述既可以是天然石墨,也可以是人造石墨。上述既可以使用一种,也可以并用两种以上。

[0055]

[导电助剂]

[0056]

作为用于正极活性物质层或负极活性物质层的导电助剂,可以列举乙炔黑(acetylene black,ab)、科琴黑(ketchen black,kb)等炭黑、石墨粉末等碳材料、镍粉末等导电性金属粉末等。上述既可以使用一种,也可以并用两种以上。

[0057]

[粘结剂]

[0058]

作为用于正极活性物质层或负极活性物质层的粘结剂,可以列举纤维素系聚合物、氟系树脂、醋酸乙烯酯共聚物、橡胶类等。具体而言,作为使用溶剂系分散介质时的粘结剂,可以列举聚偏二氟乙烯(polyvinylidenefluoride,pvdf)、聚酰亚胺(polyimide,pi)、聚偏二氯乙烯(polyvinylidene chloride,pvdc)、聚环氧乙烷(polyethylene oxide,peo)等,作为使用水系分散介质时的粘结剂,可以列举苯乙烯丁二烯橡胶(styrene butadiene rubber,sbr)、丙烯酸改性sbr树脂(sbr系胶乳)、羧甲基纤维素(carboxy methyl cellulose,cmc)、聚乙烯醇(polyvinylalcohol,pva)、聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene,ptfe)、羟丙基甲基纤维素(hydroxy propyl methyl cellulose,hpmc)、四氟乙烯-六氟丙烯共聚物(tetrafluoroetylene-hexafluoropropylene copolymer,fep)等。上述既可以使用一种,也可以并用两种以上。

[0059]

(隔膜)

[0060]

作为隔膜8,没有特别限定,可以列举由聚乙烯(polyethylene,pe)、聚丙烯(polypropylene,pp)、聚酯、纤维素、聚酰胺等树脂构成的多孔质树脂片材(膜、无纺布等)。

[0061]

(电解液)

[0062]

作为电解液,可以使用由非水溶剂及电解质构成的电解液。电解质的浓度优选设为0.1mol/l~10mol/l的范围。

[0063]

[非水溶剂]

[0064]

作为电解液中所含的非水溶剂,没有特别限定,可以列举碳酸酯类、酯类、醚类、腈类、砜类、内酯类等非质子性溶剂。具体而言,可以列举:碳酸亚乙酯(ethylene carbonate,ec)、碳酸亚丙酯(propylene carbonate,pc)、碳酸二乙酯(diethylcarbonate,dec)、碳酸二甲酯(dimethyl carbonate,dmc)、碳酸甲乙酯(ethylmethyl carbonate,emc)、1,2-二甲氧基乙烷(1,2-dimethoxy ethane,dme)、1,2-二乙氧基乙烷(1,2-diethoxy ethane,dee)、四氢呋喃(tetrahydrofuran,thf)、2-甲基四氢呋喃、二噁烷、1,3-二氧戊环、二乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、乙腈(acetonitrile,an)、丙腈、硝基甲烷、n,n-二甲基甲酰胺(n,n-dimethylformamide,dmf)、二甲基亚砜、环丁砜、γ-丁内酯等。上述既可以单独使用一种,也可以将两种以上组合来使用。

[0065]

[电解质]

[0066]

作为电解液9中所含的电解质,例如可以列举lipf6、libf4、liclo4、lin(so2cf3)、lin(so2c2f5)2、licf3so3、lic4f9so3、lic(so2cf3)3、lif、licl、lii、li2s、li3n、li3p、li

10

gep2s

12

(lgps)、li3ps4、li6ps5cl、li7p2s8i、li

x

poynz(x=2y 3z-5、lipon)、li7la3zr2o

12

(llzo)、li

3x

la

2/3-x

tio3(llto)、li

1 x

al

x

ti

2-x

(po4)3(0≦x≦1、latp)、li

1.5

al

0.5

ge

1.5

(po4)3(lagp)、li

1 x y

al

x

ti

2-x

siyp

3-yo12

、li

1 x y

al

x

(ti,ge)

2-x

siyp

3-yo12

、li

4-2x

zn

x

geo4(lisicon)等。上述既可以单独使用一种,也可以将两种以上组合来使用。

[0067]

<正极活性物质的制造方法>

[0068]

本实施方式的正极活性物质的制造方法包含下述各项的至少两个:利用含li的无机盐的包覆工序、利用有机材料的包覆工序、及利用固体粒子的包覆工序。另外,上述各工序优选按照上述顺序来进行。由此,可以将固体粒子配置于固体被膜的最外表面,同时可以将有机材料配置于含li的无机盐彼此的间隙中。上述各工序分别具有:将正极活性物质浸渍于被膜形成成分中的浸渍工序、干燥工序及热处理工序。

[0069]

(利用含li的无机盐的包覆工序)

[0070]

在利用含li的无机盐的包覆工序的浸渍工序中,作为被膜形成成分,可以使用锂化合物水溶液。作为锂化合物水溶液,例如可以使用lipf6水溶液。由此,可以在正极活性物质表面形成包含氟化锂(lif)及磷酸锂(lipo3)的固体被膜。

[0071]

在利用含li的无机盐的包覆工序的干燥工序中,通过以规定的温度使浸渍于锂化合物水溶液中的正极活性物质干燥,而使固体被膜形成正极活性物质的粒子表面,所述固体被膜在正极活性物质表面包含多种锂盐。由于在正极活性物质的粒子表面的凹部中,在干燥工序后会残留锂化合物水溶液,因此锂化合物水溶液中的氟化物离子与li原子键合,生成氟化锂(lif)。因此,可以制造凹部中的lif的比率高的正极活性物质。

[0072]

在热处理工序中,对通过干燥工序而获得的正极活性物质前体进行热处理,获得正极活性物质。热处理条件可以设为200℃~400℃,可以在大气中等包含氧的气氛下进行。

[0073]

(利用有机材料的包覆工序)

[0074]

在利用有机材料的包覆工序的浸渍工序中,作为被膜形成成分,没有特别限定,例如可以列举将热硬化性树脂等树脂成分的前体分散在溶剂中而成的成分等。利用有机材料的包覆工序的干燥工序及热处理工序可以设为与上述相同。热处理温度例如可以设为150℃~350℃。因而,也可以将热处理工序作为与利用含li的无机盐的包覆工序的通用工序而进行一次。由此,可以降低正极活性物质的制造成本。

[0075]

(利用固体粒子的包覆工序)

[0076]

在利用固体粒子的包覆工序的浸渍工序中,作为被膜形成成分,没有特别限定,例如可以适当使用将固体粒子分散在溶剂等分散质中而成的成分。在浸渍工序中,优选使正极活性物质前体分散在上述分散液中。利用固体粒子的包覆工序的干燥工序及热处理工序可以设为与上述相同。

[0077]

以上,针对本发明的优选实施方式进行了说明,但本发明的内容并不限定于上述实施方式,而能够进行适当变更。

[0078]

[实施例]

[0079]

以下,基于实施例来更详细地说明本发明的内容。本发明的内容并不限定于以下实施例的记载。

[0080]

<正极活性物质的制作>

[0081]

(实施例1)

[0082]

作为利用含li的无机盐的包覆工序,在lipf6水溶液中浸渍作为正极活性物质的li1ni

0.6

co

0.2

mn

0.2

o2的粉末。将lipf6的量设为相对于正极活性物质的重量为0.7%。搅拌上述物质并进行干燥后,以380℃进行3小时的热处理,获得正极活性物质前体。

[0083]

接着,作为利用有机材料的包覆工序,将聚酰亚胺前体清漆分散在二甲基乙酰胺(dimethyl acetamide,dma)中,制作溶液。将上述获得的正极活性物质分散体浸渍在该溶液中,搅拌并干燥除去dma溶剂,在60℃30分钟、120℃30分钟、200℃60分钟、300℃60分钟、400℃10分钟的条件下,在空气中进行热处理,获得以含li的无机盐及有机材料包覆的正极活性物质前体。

[0084]

接着,作为利用固体粒子的包覆工序,将固溶有氧化钇(y2o3)的氧化钇稳定化氧化锆(ysz)粒子分散在六偏磷酸钠水溶液中,在上述分散液中分散上述获得的以含li的无机

盐及有机材料包覆的正极活性物质前体,搅拌并干燥后,以400℃进行10分钟的热处理,获得实施例1的正极活性物质。

[0085]

(实施例2~实施例4、比较例1~比较例4)

[0086]

使正极活性物质的固体被膜形成成分如表1所示,除此之外以与实施例1相同的方式,获得实施例2~实施例4、比较例1~比较例4的正极活性物质。比较例1未形成固体被膜。

[0087]

<正极的制作>

[0088]

使用上述实施例及比较例的正极活性物质,制作正极。将作为导电助剂的乙炔黑及作为粘结剂(粘合剂(binder))的聚偏二氟乙烯,预混合至作为分散溶剂的n-甲基吡咯烷酮中,获得预混合浆料。继而,将上述获得的正极活性物质与预混合浆料混合,进行分散处理,获得正极糊状物。接着,将所获得的正极糊状物涂布于铝制正极集电体,并进行干燥,并且在加压后,进行干燥,制作具有正极活性物质层的正极。

[0089]

<负极的制作>

[0090]

将作为导电助剂的乙炔黑与作为粘结剂(粘合剂(binder))的羧甲基纤维素(carboxymethyl cellulose,cmc)进行预混合。接着,混合石墨作为负极活性物质,进一步进行预混合。其后,添加作为分散溶剂的水进行分散处理,获得负极糊状物。接着,将所获得的负极糊状物涂布于铜制负极集电体,并进行干燥,并且在加压后,进行干燥,制作具有负极活性物质层的负极。

[0091]

(锂离子二次电池的制作)

[0092]

将二次电池用铝层压片(大日本印刷股份有限公司制造)热封而加工成袋状而形成容器,在此容器中导入在上述制作的正极与负极之间夹着隔膜而成的层叠体,并将电解液注入各电极界面,之后,将容器减压至-95kpa后进行密封,由此制作锂离子二次电池。作为隔膜,使用了单面涂敷有约5μm氧化铝粒子的聚乙烯制微多孔膜。另外,作为电解液,使用如下制作的电解液:在以30:30:40的体积比混合碳酸亚乙酯、碳酸甲乙酯及碳酸二甲酯而成的混合溶剂中,以1.2mol/l的浓度溶解lipf6作为电解质盐。

[0093]

<评价>

[0094]

使用上述实施例1~实施例4、比较例1~比较例4的正极活性物质以及使用正极活性物质制作的锂离子二次电池,进行以下评价。

[0095]

[初始放电容量]

[0096]

将使用上述实施例及比较例的正极活性物质制作的锂离子二次电池,以测定温度(25℃)放置1小时,以8.4ma进行恒电流充电至4.2v,接着以4.2v的电压进行1小时的恒电压充电,放置30分钟后,以8.4ma的电流值进行恒电流放电至2.5v。将上述内容重复5次,将第5次放电时的放电容量设为初始放电容量(mah)。将结果示于表1。此外,将针对所获得的放电容量,用1小时可以完成放电的电流值设为1c。

[0097]

[初始电池电阻(cell resistance)]

[0098]

将测定初始放电容量后的锂离子二次电池,以测定温度(25℃)放置1小时后,以0.2c进行充电,调整为充电水平(荷电状态(state of charge,soc))50%后放置10分钟。接着,将c速率设为0.5c进行10秒钟的脉冲放电,测定放电10秒时的电压。然后,以横轴为电流值,以纵轴为电压,绘制相对于0.5c时的电流而言的放电10秒时的电压。接着,放置10分钟后,进行补充电,使soc恢复为50%后,进一步放置10分钟。针对1.0c、1.5c、2.0c、2.5c、3.0c

各c速率进行上述操作,绘制相对于各c速率时的电流值而言的放电10秒时的电压。然后,将从各绘制图中获得的基于最小平方法的近似直线的斜率,设为本实施例中获得的锂离子二次电池的内部电阻值(ω)。将结果示于表1。

[0099]

[耐久测试后放电容量]

[0100]

作为充放电循环耐久试验,将在45℃的恒温槽中,以1c的充电速率进行恒电流充电至4.2v后,以2c的放电速率进行恒电流放电至2.5v的操作,设为1循环,重复上述操作500个循环。500个循环结束后,在将恒温槽变更为25℃的状态下放置24小时,其后,以0.2c进行恒电流充电至4.2v,继而以4.2v的电压进行1小时的恒电压充电,放置30分钟后,以0.2c的放电速率进行恒电流放电至2.5v,测定耐久测试后放电容量(mah)。将结果示于表1。

[0101]

[耐久测试后电池电阻]

[0102]

与初始电池电阻值的测定同样地,以达到(荷电状态(state of charge,soc))50%的方式,对进行耐久测试后放电容量的测定后的锂离子二次电池进行充电,并利用与初始电池电阻值的测定同样的方法,求出耐久测试后电池电阻值(ω)。另外,计算出耐久测试后电池电阻值相对于初始电池电阻值的比例、也就是电池电阻上升率(%)。将结果示于表1。

[0103]

[表1]

[0104][0105]

从表1的结果确认到以下结果:各实施例的锂离子二次电池与比较例的锂离子二次电池相比,电阻上升率低。也就是确认到:各实施例的锂离子二次电池具有优选的循环特性。

[0106]

附图标记

[0107]

1:正极活性物质

[0108]

2:锂化合物(一次粒子)

[0109]

3:固体被膜

[0110]

31:含li的无机盐

[0111]

32:固体粒子

[0112]

33:有机材料。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。