1.本实用新型涉及一种油分离器,尤其是涉及一种制冷设备用油分离器。

背景技术:

2.润滑油在制冷设备中不仅具有润滑作用,还有降低机械温度、在轴封及气缸与活塞间起到密封作用,润滑油在制冷压缩机排气温度下汽化为油雾,油雾进入换热设备后会增加传热热阻,为此需要用到油分离器将油雾分离。

3.目前的制冷设备用油分离器,一般采用油雾滤芯进行过滤,这样对油雾分离的效果较差,导致容易出现油雾还没分离完全就排出的现象。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种制冷设备用油分离器,以解决目前的制冷设备用油分离器,一般采用油雾滤芯进行过滤,这样对油雾分离效果较差的问题。

5.一种制冷设备用油分离器,包括分离箱,所述分离箱内部左右两侧分别设有分离腔一、分离腔二,所述分离箱上端左侧安装有油雾滤芯壳体;

6.所述分离腔一内部布置有螺旋管,所述螺旋管末端贯穿至分离腔二内部,所述分离腔二内部左右两端均垂直等距固定有若干块斜挡板,所述斜挡板位于螺旋管末端上方;

7.所述分离箱右端下侧贯穿固定有进油管,所述进油管外部安装有阀门一,所述进油管末端固定有集油罐,所述集油罐下端固定有排油管,所述排油管外部安装有阀门二,所述阀门一和阀门二前端均转动连接有手轮,所述手轮前端之间传动连接有传动杆;

8.所述分离箱下端固定有底座,所述底座内侧滑动连接有集油盒,所述排油管末端贯穿至底座内侧并位于集油盒上方。

9.具体的,所述油雾滤芯壳体内部安装有油雾滤芯,所述油雾滤芯壳体上下两端分别连接有进气管和出气管,所述出气管末端贯穿至分离腔一内部并与螺旋管首端相接。

10.具体的,所述斜挡板前后两端均与分离腔二内壁无缝贴合,左右的所述斜挡板错位分布,左右的所述斜挡板之间形成输气道。

11.具体的,所述分离腔二内部底端往右倾斜。

12.具体的,所述传动杆首末两端均转动连接有转轴,所述转轴后端与手轮前端固定。

13.具体的,所述集油盒下端四角均固定连接有牛眼轮,所述集油盒前后两端固定连接有提手。

14.具体的,所述分离箱上端右侧贯穿固定有排气管,所述排气管与分离腔二相通。

15.当油雾和气体的混合物进入油雾滤芯壳体内时,利用油雾滤芯进行初步油雾分离,之后混合物经过螺旋管进行第二步分离,最后混合物经过斜挡板组成的输气道进行最后一步分离,这样提高了油雾分离的效果,而且分离出来的油可以沿着分离腔二底面排入进油管,然后排入集油罐,工作人员可以看到集油罐内部收集了多少分离出来的油,当需要

排出集油罐内部的油时,转动阀门一或阀门二前面的手轮,可使手轮同时转动,这样阀门一关闭、阀门二打开后就可排出集油罐内部的油,使用方便,通过设置集油盒,便于收集清理排出集油罐内部的油,从而更加方便工作人员。

附图说明

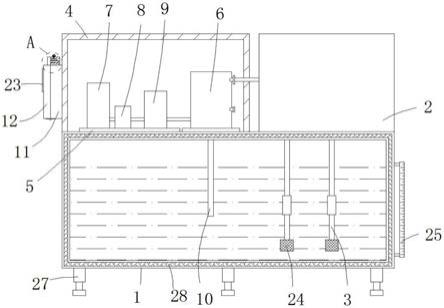

16.图1为本实用新型整体示意图;

17.图2为本实用新型整体剖面示意图;

18.图3为本实用新型集油罐示意图。

19.图中:1-分离箱、2-底座、3-油雾滤芯壳体、4-进气管、5-排气管、6-进油管、7-集油罐、8-排油管、9-阀门一、10-阀门二、11-集油盒、12-牛眼轮、13-提手、14-出气管、15-螺旋管、16-分离腔一、17-分离腔二、18-斜挡板、19-手轮、20-转轴、21-传动杆。

具体实施方式

20.如图1-图3所示,一种制冷设备用油分离器,包括分离箱1,所述分离箱1内部左右两侧分别设有分离腔一16、分离腔二17,所述分离箱1上端左侧安装有油雾滤芯壳体3,所述油雾滤芯壳体3内部安装有油雾滤芯,所述油雾滤芯壳体3上下两端分别连接有进气管4和出气管14,通过进气管4,可使油雾和气体的混合物进入油雾滤芯壳体3内,此时利用油雾滤芯进行初步油雾分离,之后经过初步油雾分离的混合物会排入出气管14;

21.所述分离腔一16内部布置有螺旋管15,所述出气管14末端贯穿至分离腔一16内部并与螺旋管15首端相接,所述螺旋管15末端贯穿至分离腔二17内部,所述分离腔二17内部左右两端均垂直等距固定有若干块斜挡板18,所述斜挡板18位于螺旋管15末端上方,所述斜挡板18前后两端均与分离腔二17内壁无缝贴合,左右的所述斜挡板18错位分布,左右的所述斜挡板18之间形成输气道,所述分离腔二17内部底端往右倾斜,排入出气管14内的混合物会进入螺旋管15,使混合物呈螺旋输送,这样密度较大的油会飞落在螺旋管15内侧壁,之后油和混合物会一同排入分离腔二17,使得经过螺旋管15进行第二步分离;

22.排入分离腔二17内的油会沿着分离腔二17内底部的斜面往右滑落,之后混合物会进入斜挡板18之间的输气道,这样混合物中的油雾碰撞斜挡板18后,可使油撞在斜挡板18表面,之后油滴顺着挡板18倾斜往下滴落,经过斜挡板18组成的输气道进行最后一步分离,这样提高了油雾分离的效果;

23.所述分离箱1上端右侧贯穿固定有排气管5,所述排气管5与分离腔二17相通,经过油雾分离的气体最后会从排气管5排出;

24.所述分离箱1右端下侧贯穿固定有进油管6,所述进油管6外部安装有阀门一9,所述进油管6末端固定有集油罐7,所述集油罐7下端固定有排油管8,所述排油管8外部安装有阀门二10,所述阀门一9和阀门二10前端均转动连接有手轮19,所述手轮19前端之间传动连接有传动杆21,所述传动杆21首末两端均转动连接有转轴20,所述转轴20后端与手轮19前端固定,分离出来的油可以沿着分离腔二17底面排入进油管6,然后排入集油罐7,且此时进油管6的阀门一9打开,排油管8的阀门二10关闭,工作人员可以看到集油罐7内部收集了多少分离出来的油;

25.当需要排出集油罐7内部的油时,转动阀门一9或阀门二10前面的手轮19,且手轮

19之间通过传动杆21传动而同步转动,而且传动杆21通过转轴20与手轮19活动,这样可使手轮19同时转动,使阀门一9关闭的时候,阀门二10就打开,这样就可利用排油管8排出集油罐7内部的油,使用方便;

26.所述分离箱1下端固定有底座2,所述底座2内侧滑动连接有集油盒11,所述排油管8末端贯穿至底座2内侧并位于集油盒11上方,所述集油盒11下端四角均固定连接有牛眼轮12,所述集油盒11前后两端固定连接有提手13,排油管8排出的油会排至集油盒11内部,这样握住提手13抽出集油盒11就可将收集的油倒出,使得通过设置集油盒11,便于收集清理排出集油罐7内部的油,从而更加方便工作人员。

技术特征:

1.一种制冷设备用油分离器,包括分离箱(1),所述分离箱(1)内部左右两侧分别设有分离腔一(16)、分离腔二(17),所述分离箱(1)上端左侧安装有油雾滤芯壳体(3),其特征在于:所述分离腔一(16)内部布置有螺旋管(15),所述螺旋管(15)末端贯穿至分离腔二(17)内部,所述分离腔二(17)内部左右两端均垂直等距固定有若干块斜挡板(18),所述斜挡板(18)位于螺旋管(15)末端上方;所述分离箱(1)右端下侧贯穿固定有进油管(6),所述进油管(6)外部安装有阀门一(9),所述进油管(6)末端固定有集油罐(7),所述集油罐(7)下端固定有排油管(8),所述排油管(8)外部安装有阀门二(10),所述阀门一(9)和阀门二(10)前端均转动连接有手轮(19),所述手轮(19)前端之间传动连接有传动杆(21);所述分离箱(1)下端固定有底座(2),所述底座(2)内侧滑动连接有集油盒(11),所述排油管(8)末端贯穿至底座(2)内侧并位于集油盒(11)上方。2.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述油雾滤芯壳体(3)内部安装有油雾滤芯,所述油雾滤芯壳体(3)上下两端分别连接有进气管(4)和出气管(14),所述出气管(14)末端贯穿至分离腔一(16)内部并与螺旋管(15)首端相接。3.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述斜挡板(18)前后两端均与分离腔二(17)内壁无缝贴合,左右的所述斜挡板(18)错位分布,左右的所述斜挡板(18)之间形成输气道。4.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述分离腔二(17)内部底端往右倾斜。5.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述传动杆(21)首末两端均转动连接有转轴(20),所述转轴(20)后端与手轮(19)前端固定。6.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述集油盒(11)下端四角均固定连接有牛眼轮(12),所述集油盒(11)前后两端固定连接有提手(13)。7.如权利要求1所述的一种制冷设备用油分离器,其特征在于:所述分离箱(1)上端右侧贯穿固定有排气管(5),所述排气管(5)与分离腔二(17)相通。

技术总结

本实用新型提供了一种制冷设备用油分离器,包括分离箱,分离箱内部左右两侧分别设有分离腔一、分离腔二,分离箱上端左侧安装有油雾滤芯壳体;分离腔一内部布置有螺旋管,螺旋管末端贯穿至分离腔二内部,分离腔二内部左右两端均垂直等距固定有若干块斜挡板,斜挡板位于螺旋管末端上方。当油雾和气体的混合物进入油雾滤芯壳体内时,利用油雾滤芯进行初步油雾分离,之后混合物经过螺旋管进行第二步分离,最后混合物经过斜挡板组成的输气道进行最后一步分离,这样提高了油雾分离的效果,以解决目前的制冷设备用油分离器,一般采用油雾滤芯进行过滤,这样对油雾分离效果较差的问题。这样对油雾分离效果较差的问题。这样对油雾分离效果较差的问题。

技术研发人员:李婷

受保护的技术使用者:上海荥科制冷设备有限公司

技术研发日:2021.10.21

技术公布日:2022/4/6

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。