1.本技术涉及定位技术领域,特别是涉及一种电子标签的数据收发控制方法、电子标签和定位系统。

背景技术:

2.在室内定位领域,超宽带定位技术以其精度高、抗干扰能力好、不易被截获等特点成为定位领域的热门技术。

3.超宽带定位系统通常由定位基站、电子标签和上位机系统等组成,电子标签属于电池供电设备,对于低功耗、长使用寿命具有一定的要求。

技术实现要素:

4.本技术主要解决的技术问题是提供一种电子标签的数据收发控制方法、电子标签和定位系统,能够降低电子标签的功耗,增大电子标签的使用寿命。

5.为解决上述技术问题,本技术采用的一个技术方案是:提供一种电子标签的数据收发控制方法,该方法包括:获取电子标签的位置变化信息;基于位置变化信息,确定与位置变化信息匹配的数据收发周期;控制电子标签以所确定的数据收发周期进行数据收发。

6.其中,位置变化信息包括位置变化值,基于位置变化信息,确定与位置变化信息匹配的数据收发周期,包括:响应于位置变化值大于或等于预设位置变化值,确定数据收发周期为第一数据收发周期;响应于位置变化值小于预设位置变化值,确定数据收发周期为第二数据收发周期;其中,第一数据收发周期小于第二数据收发周期。

7.其中,数据收发周期还包括第三数据收发周期,该方法还包括:响应于连续的至少两个位置变化值小于预设位置变化值,确定数据收发周期为第三数据收发周期;其中,第三数据收发周期小于第二数据收发周期。

8.其中,第二数据收发周期等于第一数据收发周期与第一预设比例的第一预设周期之和;第三数据收发周期等于第二数据收发周期与第二预设比例的第二预设周期之和。

9.其中,获取电子标签的位置变化信息,包括:分别获取由至少三个定位基站确定的第一位置信息和第二位置信息;其中,第一位置信息和第二位置信息的获取间隔一个数据收发周期;基于第一位置信息和第二位置信息,得到位置变化信息。

10.其中,位置变化信息包括位置变化值,第一位置信息包括第一位置坐标,第二位置信息包括第二位置坐标,基于第一位置信息和第二位置信息,得到位置变化信息,包括:基于第一位置坐标和第二位置坐标,得到位置变化值。

11.为解决上述技术问题,本技术采用的另一个技术方案是:提供一种电子标签,该电子标签包括控制装置、数据收发装置和电源装置,控制装置分别与数据收发装置和电源装置连接,控制装置用于执行上述的电子标签的数据收发控制方法。

12.其中,电源装置包括电池和电压转换电路,电压转换电路分别连接电池和控制装置;其中,电池为可充电电池或一次性电池。

13.为解决上述技术问题,本技术采用的另一个技术方案是:提供一种定位系统,该定位系统包括定位基站、上位机系统和上述的电子标签。

14.其中,定位基站至少包括三个,其中,至少一个定位基站为主基站。

15.本技术的有益效果是:区别于现有技术的情况,本技术提供一种电子标签的数据收发控制装置,该方法包括:获取电子标签的位置变化信息;基于位置变化信息,确定与位置变化信息匹配的数据收发周期;控制电子标签以所确定的数据收发周期进行数据收发。根据电子标签的位置变化信息能够判定电子标签移动速度的快慢,或者说,能够判定电子标签的活跃状态,从而确定与位置变化信息匹配的数据收发周期;一方面数据收发周期与电子标签的运动状态匹配,能够对电子标签进行准确定位;另一方面,能够降低电子标签的数据收发频率,降低功耗,延长电子标签的使用寿命。

附图说明

16.图1是本技术提供的定位系统一实施例的结构示意图;

17.图2是本技术提供的定位系统一实施例的部署结构示意图;

18.图3是本技术提供的电子标签一实施例的结构示意图;

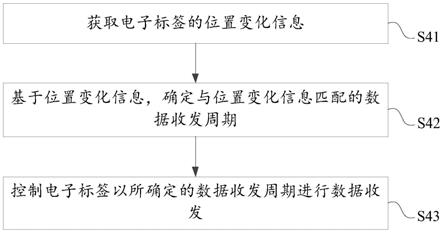

19.图4是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法一实施例的流程示意图;

20.图5是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法另一实施例的流程示意图;

21.图6是本技术提供的数据收发周期的示意图;

22.图7是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法另一实施例的流程示意图。

具体实施方式

23.为使本技术的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本技术进一步详细说明。

24.需要说明的是,若本技术实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本技术要求的保护范围之内。

25.请参阅图1,图1是本技术提供的定位系统一实施例的结构示意图。定位系统100包括定位基站10、上位机系统20和电子标签30,定位基站10与电子标签30之间进行信息交互,从而实现对电子标签30的定位;上位机系统20设置于电脑端或者手机端等设备上,以使用户能够获取电子标签30的实时位置。

26.在一实施方式中,电子标签30的常规形式可以是工牌、安全帽或者电子手环等,在此不做具体限定,可根据实际使用需要具体设置。举例来说,电子标签30可以嵌入在工牌或者安全帽中,所以当需要被定为的人员携带工牌或者安全帽时,能够对携带工牌或者安全帽的人员进行定位。

27.在一实施方式中,定位基站10至少包括三个。例如,在需要完成对佩戴或携带电子标签30的人员或物品在平面中的定位时,需要至少三个定位基站10,而需要完成对佩戴或

携带电子标签30的人员或物品在空间中的定位时,需要至少四个定位基站10。具体地,如图2所示,图2是本技术提供的定位系统一实施例的部署结构示意图,定位系统100中包括四个定位基站10,即第一定位基站(anchor1)、第二定位基站(anchor2)、第三定位基站(anchor3)和第四定位基站(anchor4),四个定位基站10与电子标签30进行信息交互,从而确定第一定位基站和电子标签30之间的距离为r1、第二定位基站和电子标签30之间的距离为r2、第三定位基站和电子标签30之间的距离为r3以及第四定位基站和电子标签30之间的距离为r4。

28.其中,定位基站10中至少一个定位基站10为主基站。例如,如图2所示,确定第一定位基站为主基站,第二定位基站、第三定位基站和第四定位基站会将各自计算得到的与电子标签30之间的距离传送至主基站,主基站通过整合第二定位基站、第三定位基站和第四定位基站发送的信息并进行计算,从而得到电子标签的位置信息,实现对佩戴或携带电子标签30的人员或物品的定位。

29.请参阅图3,图3是本技术提供的电子标签一实施例的结构示意图。电子标签30包括控制装置31、数据收发装置32和电源装置33,控制装置31分别与数据收发装置32和电源装置33连接。电源装置33为控制装置31和数据收发装置32的供电装置,也就是说,电源装置33是用来为控制装置31和数据收发装置32供电的,以保证控制装置31和数据收发装置32的正常运作;数据收发装置32用于收发电子标签30和定位基站10之间的数据,从而实现对电子标签30的定位;控制装置31用于控制数据收发装置32长期处于睡眠状态并周期性地将其唤醒以进行数据的收发,从而降低电子标签30的功耗,增大电子标签30的使用寿命;同时,控制装置31还用于整个定位系统100中的数据通讯。

30.在一实施方式中,控制装置为无线微控制单元(microcontroller unit,mcu),其中,不对无线微控制单元的型号等进行限定,可根据实际使用需要具体设置。

31.在一实施方式中,电源装置33包括电池(图中未示出)和电源转换电路(图中未示出),电源转换电路分别连接电池和控制装置31。电池用于为控制装置31和数据收发装置32供电,电源转换电路用于电压转换,以将电池的电压转换为能够为控制装置31和数据收发装置32进行供电的标准电压。举例来说,以电池的电压为4.2v、控制装置31所需的电压为3.3v为例,由于维持控制装置31正常运作的标准电压为3.3v,而电池的电压为4.2v,所以电池产生的电压无法直接对控制装置31进行供电,需要经电源转换电路转换为3.3v后再向控制装置31进行供电。

32.在一具体的实施方式中,电池为可充电电池,可充电电池能够配合充电器对其进行反复使用,可充电电池的使用寿命较长。可选地,可充电电池可以为镍镉电池、镍氢电池或者锂离子电池等,镍镉电池可承受较大充电电流,适用快速充电;镍氢电池容量大且寿命较长,符合绿色环保标准;锂离子电池容量大、重量小且寿命长,具体可根据实际使用需要设置可充电电池的型号、类型等,在此不做具体限定。在其他的具体实施方式中,电池也可以为一次性电池,一次性电池俗称用完即弃电池,在电量耗尽后,无法再充电使用。可选地,一次性电池可以为碱锰电池、锌锰电池、锂电池、银锌电池、锌汞电池或者镁锰电池等,可根据实际使用需要具体设置,在此不做具体限定。

33.请参阅图4,图4是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法一实施例的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图4所示的流程顺序为限。如图

4所示,本实施例包括:

34.步骤s41:获取电子标签的位置变化信息。

35.本实施例的方法用于周期性地唤醒电子标签以进行数据收发,从而实现对电子标签的定位,完成对需要定位的人员或者物品的定位。

36.在一实施方式中,在电子标签和定位基站进行信息交互过程中,可由定位基站中的主基站计算得到电子标签的位置变化信息,并将此位置变化信息传送给电子标签的控制装置,以使电子标签获取得到位置变化信息,从而便于后续控制装置根据位置变化信息确定与位置变化信息匹配的数据收发周期,进而便于后续控制装置控制电子标签以匹配确定的数据收发周期进行数据收发,实现降低电子标签功耗的目的。在其他实施方式中,在由定位基站中的主基站计算得到电子标签的位置变化信息后,不直接将此位置变化信息传送给电子标签的控制装置,而是后续由主基站根据位置变化信息确定与位置变化信息匹配的数据收发周期,然后将确定的数据收发周期发送给控制装置,进而使得控制装置控制电子标签以确定的数据收发周期进行数据收发。

37.在一实施方式中,主基站可通过间隔一个数据收发周期的电子标签的位置信息计算得到电子标签的位置变化信息。其中,电子标签的位置信息可以是电子标签的位置坐标等,在此不做具体限定。

38.可选地,可通过至少三个定位基站确定电子标签的位置信息。举例来说,当佩戴或携带电子标签的人员或物品是在平面中移动时,即需要完成对佩戴或携带电子标签的人员或物品在平面中的定位时,则需要至少三个定位基站,电子标签会与至少三个定位基站进行信息交互,其中两个从基站将交互信息发送给主基站,以使主基站能够根据交互信息确定电子标签的平面位置信息。又例如,当佩戴或携带电子标签的人员或物品是在空间中移动时,即空间位置发生变化时,也即,需要完成对佩戴或携带电子标签的人员或物品在空间中的定位时,则此时需要至少四个定位基站,电子标签会与至少四个定位基站进行信息交互,其中三个从基站将交互信息发送给主基站,以使主基站能够根据交互信息确定电子标签的空间位置信息。

39.步骤s42:基于位置变化信息,确定与位置变化信息匹配的数据收发周期。

40.本实施方式中,根据电子标签的位置变化信息,能够判定电子标签移动速度的快慢,或者说,能够判定电子标签的活跃状态,从而确定与位置变化信息匹配的数据收发周期。也就是说,根据位置变化信息确定电子标签的实际运动状态,从而根据电子标签的运动状态确定与电子标签运动状态匹配的数据收发周期,一方面数据收发周期与电子标签的运动状态匹配,依旧能够对电子标签进行准确定位;另一方面,能够降低电子标签的数据收发频率,降低功耗,延长电子标签的使用寿命。

41.步骤s43:控制电子标签以所确定的数据收发周期进行数据收发。

42.本实施方式中,在确定了与位置变化信息匹配的数据收发周期后,电子标签中的控制装置会控制数据收发装置以确定的数据收发周期进行数据收发,从而能够降低数据收发装置的平均数据收发频率,进而降低电子标签的功耗,延长其的使用寿命。

43.举例来说,以数据收发装置原来的数据收发周期为t1为例,电子标签的控制装置控制数据收发装置以数据收发周期t1进行数据收发,在根据位置变化信息判定当前电子标签的移动速度较小时,为了降低电子标签的数据收发频率、降低功耗,此时会改变数据收发

周期,并确定与当前位置变化信息匹配的数据收发周期为t2,则控制装置控制数据收发装置以数据收发周期t2进行数据收发,从而达到降低功耗、延长使用寿命的目的。

44.请参阅图5-图6,图5是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法另一实施例的流程示意图,图6是本技术提供的数据收发周期的示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图5所示的流程顺序为限。如图5所示,本实施例包括:

45.步骤s51:分别获取由至少三个定位基站确定的第一位置信息和第二位置信息。

46.在实际定位过程中,当需要完成对佩戴或携带电子标签的人员或物品在平面中的定位时,需要至少三个定位基站,即通过至少三个定位基站与电子标签进行信息交互,能够确定电子标签的平面位置信息;而需要完成对佩戴或携带电子标签的人员或物品在空间中的定位时,此时需要至少四个定位基站,即通过至少四个定位基站与电子标签进行信息交互,能够确定电子标签的空间位置信息。

47.因此,本实施方式中,通过电子标签与至少三个定位基站进行信息交互,能够获取由至少三个定位基站确定的电子标签的第一位置信息和第二位置信息。其中,第一位置信息和第二位置信息的获取间隔一个数据收发周期。

48.步骤s52:基于第一位置信息和第二位置信息,得到位置变化信息。

49.本实施方式中,根据第一位置信息和第二位置信息,能够得到电子标签的位置变化信息,也就是说,能够得到电子标签在一个数据收发周期内的位置变化。

50.在一具体的实施方式中,位置变化信息包括位置变化值,可通过电子标签在一个数据收发周期内的位置坐标变化得到电子标签的位置变化值。具体地,第一位置信息包括电子标签的第一位置坐标,第二位置信息包括电子标签的第二位置坐标,第二位置坐标和第一位置坐标的获取间隔一个数据收发周期,基于第一位置坐标和第二位置坐标,以得到电子标签的位置变化值。可以理解地,在其他实施方式中,位置变化信息中也可以包括其他信息,也可以基于除位置坐标以外的其他信息计算得到电子标签的位置变化信息,可根据实际使用需要具体设置,在此不做具体限定。举例来说,如图2所示,电子标签与四个定位基站进行信息交互,获取到的电子标签的第一位置坐标为a1(x1,y1,z1),第二位置坐标为a2(x2,y2,z2),则电子标签前后两次的位置变化值为

51.步骤s53:判断位置变化值是否大于或等于预设位置变化值。

52.电子标签的位置变化值反应出了电子标签在一个数据收发周期内的移动速度,或者说反应出了电子标签在一个数据收发周期内的活跃状态,所以根据电子标签在一个数据收发周期内的活跃状态以调整电子标签的数据收发周期,从而达到降低功耗、延长使用寿命的目的。因此,需要判定电子标签的位置变化值是否满足预设位置变化值,从而决定确定电子标签的数据收发周期,在当电子标签的位置变化值大于或等于预设位置变化值时,执行步骤s54;而在当电子标签的位置变化值小于预设位置变化值时,执行步骤s55。

53.步骤s54:响应于位置变化值大于或等于预设位置变化值,确定数据收发周期为第一数据收发周期。

54.本实施方式中,控制装置会对电子标签的位置变化值和预设位置变化值进行大小比较,在电子标签的位置变化值大于或等于预设位置变化值时,即δr≥r,则说明电子标签的移动速度较大,或者说电子标签处于比较活跃的状态,此时确定电子标签的数据收发周

期为第一数据收发周期。如果此时电子标签的数据收发周期为第一数据收发周期,则控制装置控制电子标签的数据收发周期保持不变;而如果此时电子标签的数据收发周期为其他数据收发周期,则控制装置调整电子标签的数据收发周期为第一数据收发周期。

55.步骤s55:响应于位置变化值小于预设位置变化值,确定数据收发周期为第二数据收发周期。

56.本实施方式中,在电子标签的位置变化值小于预设位置变化值时,即δr《r,则说明电子标签的移动速度比较小,或者说电子标签处于不活跃的状态,此时确定电子标签的数据收发周期为第二数据收发周期。如果此时电子标签的数据收发周期为第一数据收发周期,则控制装置调整电子标签的数据收发周期为第二数据收发周期;而如果此时电子标签的数据收发周期为第二数据收发周期,则控制装置控制电子标签的数据收发周期保持不变。

57.其中,第二数据收发周期大于第一数据收发周期,也就是说,在电子标签的移动速度比较小时,控制装置控制数据收发装置以较大的数据收发周期进行数据收发,或者说控制装置以较大的数据收发周期唤醒数据收发装置进行数据收发,从而能够降低数据收发装置的平均数据收发频率,进而降低电子标签的功耗,延长其的使用寿命。

58.在一实施方式中,第二数据收发周期等于第一数据收发周期与第一预设比例的第一预设周期之和。其中,不对第一预设比例进行具体限定,可根据实际使用需要具体设置。举例来说,第一预设比例为30%,第一数据收发周期为t1,第一预设周期为t4,所以第二数据收发周期t2=t1 30%

×

t4。在其他实施方式中,也可设置第二数据收发周期为随机数除以第一预设周期所得的余数值,具体公式如下:

59.t2=t1 rand()%t460.其中:t1为第一数据收发周期,t2为第二数据收发周期,t4为第一预设周期。

61.请参阅图7,图7是本技术提供的电子标签的数据收发控制方法另一实施例的流程示意图。为了进一步降低电子标签的功耗,延长其的使用寿命,在一实施方式中,还包括如下步骤:

62.步骤s71:判断连续的至少两个位置变化值是否均小于预设位置变化值。

63.为了进一步降低电子标签的功耗,延长电子标签的使用寿命,本实施方式中,会判断连续的至少两个位置变化值是否均小于预设位置变化值。

64.可选地,可以是在连续的2个、3个、4个、5个或多个位置变化值小于预设位置变化值时,确定数据收发周期为第三数据收发周期,可根据实际使用需要具体设置,在此不做具体限定。

65.步骤s72:响应于连续的至少两个位置变化值小于预设位置变化值,确定数据收发周期为第三数据收发周期。

66.本实施方式中,为了进一步降低电子标签的功耗,延长其的使用寿命,在连续的至少两个位置变化值小于预设位置变化值时,则说明电子标签的移动速度极低,基本处于静止状态,此时确定数据收发周期为第三数据收发周期。如果此时电子标签的数据收发周期为第二数据收发周期,则控制装置调整电子标签的数据收发周期为第三数据收发周期;而如果此时电子标签的数据收发周期为第三数据收发周期,则控制装置控制电子标签的数据收发周期保持不变。

67.举例来说,以响应于连续的n个位置变化值小于预设位置变化值,确定数据收发周期为第三数据收发周期为例,在电子标签的n次位置变化值δr1、δr2、δr3……

δrn均小于预设位置变化值r时,则说明电子标签的移动速度极低,基本处于静止状态,此时控制装置调整电子标签的数据收发周期为第三数据收发周期。

68.在一实施方式中,第三数据收发周期等于第二数据收发周期与第二预设比例的第二预设周期之和。其中,不对第二预设比例进行具体限定,可根据实际使用需要具体设置。举例来说,第二预设比例为30%,第二数据收发周期为t2,第二预设周期为t5,所以第三数据收发周期t3=t2 30%

×

t5。在其他实施方式中,也可设置第三数据收发周期为随机数除以第二预设周期所得的余数值,具体公式如下:

69.t3=t2 rand()%t570.其中:t2为第二数据收发周期,t3为第三数据收发周期,t5为第二预设周期。

71.以上所述仅为本技术的实施方式,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。