半导体装置

1.本技术享受以日本专利申请2020-153263号(申请日:2020年9月11日)为基础申请的优先权。本技术通过参照该基础申请而包含该基础申请的全部内容。

技术领域

2.实施方式涉及一种半导体装置。

背景技术:

3.mosfet(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)等半导体装置具备体二极管。

技术实现要素:

4.实施方式提供一种改善了体二极管的反向恢复特性的半导体装置。

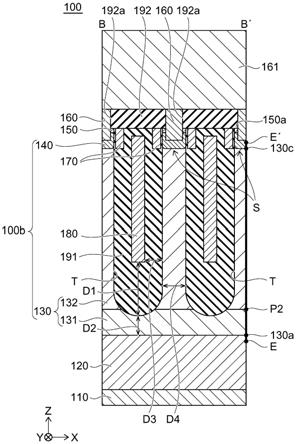

5.实施方式的半导体装置具备:第1电极;第1导电型的第1半导体层,与上述第1电极连接;上述第1导电型的第2半导体层,设置在上述第1半导体层上,杂质浓度低于上述第1半导体层的杂质浓度;第2导电型的第3半导体层,设置在上述第2半导体层上;上述第1导电型的第4半导体层,设置在上述第3半导体层上;第2电极,与上述第3半导体层以及上述第4半导体层连接;栅极,从上述第4半导体层朝向上述第2半导体层延伸,与上述第3半导体层相邻;场板电极,沿着从上述第4半导体层朝向上述第2半导体层的方向延伸,并延伸至比上述栅极靠下方的位置,与上述第2半导体层相邻;以及第1绝缘膜,设置在上述栅极与上述第3半导体层之间、上述场板电极与上述第2半导体层之间以及上述栅极与上述场板电极之间,从下端到上述场板电极的下端的第1距离比从下端到上述第1半导体层的第2距离长。

附图说明

6.图1是表示第1实施方式的半导体装置的立体图。

7.图2是将图1的由虚线a包围的区域放大表示的俯视图。

8.图3是图2的b-b’线的截面图。

9.图4是图2的c-c’线的截面图。

10.图5是图2的d-d’线的截面图。

11.图6的(a)是横轴取上下方向上的位置、纵轴以对数标度取杂质浓度而表示图3的e-e’线上的杂质浓度分布的曲线图,图6的(b)是横轴取上下方向上的位置、纵轴取图6的(a)所示的曲线的切线的绝对值而表示图6的(a)所示的曲线的切线的斜率绝对值变化的曲线图。

12.图7是表示第1实施方式的半导体装置的利用例的电路图。

13.图8是表示参考例的半导体装置的截面图。

14.图9的(a)是横轴取时间、第1纵轴取电流、第2纵轴取电压而表示第1实施方式的半导体装置以及参考例的半导体装置的反向恢复特性的模拟的曲线图,图9的(b)是将图9的

(a)的一部分放大表示的曲线图。

15.图10的(a)~图10的(d)是表示参考例的半导体装置的空穴的浓度分布的模拟结果的映射,图10的(e)~图10的(h)是表示第1实施方式的半导体装置的空穴的浓度分布的模拟结果的映射。

16.图11是表示第2实施方式的半导体装置的截面图。

具体实施方式

17.《第1实施方式》

18.首先,对第1实施方式进行说明。

19.图1是表示本实施方式的半导体装置的立体图。

20.图2是将图1的由虚线a包围的区域放大表示的俯视图。

21.图3是图2的b-b’线的截面图。

22.图4是图2的c-c’线的截面图。

23.图5是图2的d-d’线的截面图。

24.本实施方式的半导体装置100是mosfet。当参照图3进行概述时,半导体装置100具备漏极(第1电极)110、n

漏极层(第1半导体层)120、n半导体层(第2半导体层)130、p基极扩散层(第3半导体层)140、n

源极扩散层(第4半导体层)150、源极(第2电极)160、栅极170以及场板电极180。

25.以下,对半导体装置100的各部进行详细说明。在以下,为了容易理解说明,而使用xyz直角坐标系。将从漏极110朝向源极160的方向称作“z方向”。此外,将与z方向正交的一个方向设为“x方向”。此外,将与z方向以及x方向正交的一个方向设为“y方向”。此外,将z方向称作“上方”,将z方向的相反方向称作“下方”。

26.此外,以下,n

、n的记载表示各导电型中的杂质浓度的相对高低。具体而言,表示标注“ ”的记载与未标注“ ”的记载相比杂质浓度相对高。此处,所谓“杂质浓度”,在各个区域中含有成为供体的杂质与成为受体的杂质的双方的情况下,表示这些杂质抵消后的净杂质浓度。

27.如图1所示,漏极110的形状为大致平板状。如图3所示,在漏极110上设置有n

漏极层120。

28.n

漏极层120与漏极110连接。n

漏极层120例如能够通过向硅基板添加成为供体的杂质来形成。在n

漏极层120上设置有n半导体层130。

29.n半导体层130具有n缓冲区域(第1区域)131、以及设置在n缓冲区域131上的n漂移区域(第2区域)132。n缓冲区域131的杂质浓度比n

漏极层120的杂质浓度低。n漂移区域132的杂质浓度比n缓冲区域131的杂质浓度低。

30.在n半导体层130上设置有p基极扩散层140。在p基极扩散层140上设置有n

源极扩散层150。

31.在n半导体层130、p基极扩散层140以及n

源极扩散层150中设置有多条沟道t。如图2所示,各沟道t沿着y方向延伸。多条沟道t在x方向上排列。

32.如图3所示,各沟道t从n

源极扩散层150的上表面150a朝向下方延伸,并到达n半导体层130的n缓冲区域131。但是,沟道也可以不到达n缓冲区域。此外,各沟道t的下端从n

漏极层120分离。但是,沟道也可以到达n

漏极层。此外,各沟道t的下部成为圆形。但是,各沟道t的下部也可以不成为圆形。

33.p基极扩散层140以及n

源极扩散层150由多条沟道t划分成多个区域s。多个区域s在x方向上排列。

34.在各沟道t内设置有栅极170、场板电极180以及绝缘膜191。

35.在本实施方式中,在一个沟道t内设置有两个栅极170。两个栅极170配置于各沟道t的上端,在x方向上相互分离。各栅极170与p基极扩散层140以及n

源极扩散层150在x方向上相邻。各栅极170沿着y方向延伸。

36.在各沟道t内,场板电极180的上端部配置在两个栅极170之间。场板电极180的下端位于比栅极170的下端靠下方的位置。场板电极180与n半导体层130的n漂移区域132在x方向上相邻。各场板电极180沿着y方向延伸。

37.如此,在半导体装置100中设置有场板电极180。因此,能够抑制n半导体层130内的电场集中。其结果,能够提高半导体装置100的耐压。

38.绝缘膜191在各沟道t内设置在栅极170与p基极扩散层140之间、栅极170与n

源极扩散层150之间、场板电极180与n半导体层130之间、以及第3电极与场板电极180之间。绝缘膜191例如由硅氧化物或者硅氮化物等绝缘材料构成。

39.场板电极180的下端与绝缘膜191的下端之间的第1距离d1,比绝缘膜191与n

漏极层120之间的第2距离d2长。此外,第1距离d1比场板电极180的侧面与绝缘膜191的侧面之间的第3距离d3长。第1距离d1优选为第3距离d3的2倍以上。此外,第1距离d1比相邻的两个沟道t(或者绝缘膜191)彼此之间的第4距离d4长。

40.此外,如上所述,各沟道t(或者绝缘膜191)的下端达到n半导体层130的n缓冲区域131。因此,绝缘膜191的下端位于比n缓冲区域131的上端靠下方的位置。

41.在n

源极扩散层150以及绝缘膜191上设置有绝缘膜192。绝缘膜192例如由与绝缘膜191相同的材料构成。

42.如图1以及图2所示,在绝缘膜192上设置有源极焊盘161以及栅极焊盘171。栅极焊盘171被配置成在俯视时包围源极焊盘161。另外,在图1以及图2中,为了容易理解说明,用互不相同的点图案来表示设置有源极焊盘161和栅极焊盘171的区域。

43.如图3所示,在绝缘膜192、n

源极扩散层150以及p基极扩散层140中设置有从绝缘膜192的上表面朝向下方延伸的多条沟道192a。各沟道192a(或者绝缘膜192)配置在源极焊盘161的正下方。多条沟道192a(或者绝缘膜192)在x方向上排列。如图2所示,各沟道192a(或者绝缘膜192)沿着y方向延伸。

44.如图3所示,在各沟道192a内设置有源极160。源极160与p基极扩散层140以及n

源极扩散层150连接。

45.此外,如图4所示,在绝缘膜191、192上设置有使多个场板电极180分别独立地露出的多个开口192b。各开口192b位于场板电极180的正上方且是源极焊盘161的正下方。此外,多个开口192b在x方向上排列。此外,如图2所示,各开口192b在y方向上位于比沟道192a靠外侧的位置。

46.如图4所示,在各开口192b内设置有导电性的连接部件181。导电性的连接部件181与场板电极180以及源极焊盘161连接。

47.此外,如图5所示,在绝缘膜191、192上设置有使多个栅极170分别独立地露出的多个开口192c。各开口192c位于栅极170的正上方且是栅极焊盘171的正下方。

48.在各开口192b内设置有导电性的连接部件172。导电性的连接部件172与栅极170以及栅极焊盘171连接。

49.在半导体装置100中,n半导体层130以及p基极扩散层140构成体二极管100b。

50.接着,对n半导体层130的上下方向的杂质浓度分布进行说明。

51.图6的(a)是横轴取上下方向上的位置、纵轴以对数标度取杂质浓度而表示图3的e-e’线上的杂质浓度分布的曲线图,图6的(b)是横轴取上下方向上的位置、纵轴取图6的(a)所示的曲线的切线的斜率绝对值而表示图6的(a)所示的曲线的切线的斜率绝对值变化的曲线图。

52.n

漏极层120的杂质浓度大致一定。n半导体层130的杂质浓度比n

漏极层120的杂质浓度低。

53.此外,在本实施方式中,n半导体层130包括随着从n半导体层130的下端130a朝向上方而杂质浓度逐渐减少的区域f1、位于区域f1上且在上下方向的各位置处杂质浓度大致一定的区域f2、以及位于区域f2上且随着朝向上方而杂质浓度逐渐减少的区域f3。

54.在区域f1中,随着朝向上方,首先杂质浓度急剧减少,接着杂质浓度的减少变得缓慢,之后杂质浓度的减少率再次变高。因而,表示区域f1的上下方向的杂质浓度的分布图的曲线g的切线的斜率绝对值,在区域f1的上端130b与下端130a之间的第1位置p1处成为极小。此外,在位于第1位置p1上方的第2位置p2处,杂质浓度n2成为第1位置p1的杂质浓度n1的一半。即,n2=n1/2。

55.在n半导体层130中,从下端130a到第2位置p2的区域相当于n缓冲区域131。此外,在n半导体层130中,从第2位置p2到n半导体层130的上端130c的区域相当于n漂移区域132。

56.因而,n缓冲区域131的杂质浓度比n

漏极层120的杂质浓度低,n漂移区域132的杂质浓度比n缓冲区域131的杂质浓度低。

57.例如,通过在n

漏极层120上使n型的半导体层外延生长,来形成n半导体层130。此时,通过调整杂质气体的浓度,能够形成图6的(a)所示那样的杂质浓度的n半导体层130。但是,n半导体层130的上下方向上的浓度分布并不限定于图6的(a)所示的浓度分布。

58.图7是表示本实施方式的半导体装置的利用例的电路图。

59.半导体装置100例如用于与电感性负载l连接,并对在电感性负载l中流动的电流进行控制。在该情况下,有时将半导体装置100的体二极管100b用作为回流二极管。具体而言,在切换了电感性负载l的开关时,有时由于电感性负载l的自感应作用而产生反激电压。在将体二极管100b用作为回流二极管的情况下,通过使由于自感应作用而产生的电流ir向体二极管100b流动,由此能够抑制反激电压被施加于电感性负载l的连接端。

60.在将体二极管100b用作为回流二极管的情况下,体二极管100b的开关时间以及开关损失优选较小。通过改善体二极管100b的反向恢复特性,能够减小体二极管100b的开关时间以及开关损失。

61.在使体二极管100b向正向偏置了的情况下,电流向正向流动。由此,从p基极扩散层140向n半导体层130注入少量载流子(空穴)。因此,在从该状态起将体二极管100b切换成向反向偏置了的状态的情况下,电流向反向流动一定时间、即到所注入的空穴被从n半导体

层130排出为止。“反向恢复特性”是指,如此使偏置从正向朝反向变化时的体二极管的恢复特性。此处,“正向偏置”是指,向漏极110以及源极160施加电压以使源极160的电位变得高于漏极110的电位。此外,“反向偏置”是指,向漏极110以及源极160施加电压以使漏极110的电位变得高于源极160的电位。

62.图8是表示参考例的半导体装置的截面图。

63.以下,一边与参考例的半导体装置900的反向恢复特性进行比较,一边对本实施方式的半导体装置100的反向恢复特性进行说明。参考例的半导体装置900与本实施方式的半导体装置100的不同点在于,第1距离d1比第2距离d2、第3距离d3以及第4距离d4短。以下,将参考例的半导体装置900中的n半导体层130以及p基极扩散层140称作“体二极管900b”。

64.图9的(a)是横轴取时间、第1纵轴取电流、第2纵轴取电压而表示本实施方式的半导体装置以及参考例的半导体装置的反向恢复特性的模拟的曲线图,图9的(b)是将图9的(a)的一部分放大表示的曲线图。

65.在图9的(a)以及图9的(b)中,“电流”是指在漏极110与源极160之间流动的电流,电压是指漏极110与源极160之间的电压。此外,在图9的(a)以及图9的(b)中,将正向的电流、即从源极160朝向漏极110流动的电流设为正方向。此外,在图9的(a)中,将漏极110的电位比源极160的电位高的情况下的电压设为正方向。

66.首先,使各半导体装置100、900的体二极管100b、900b向正向偏置。由此,在各体二极管100b、900b内朝正向流动电流,从p基极扩散层140向n半导体层130注入空穴。接着,在时刻tx,使各体二极管100b、900b向反向偏置。由此,如图9的(a)所示,在各体二极管100b、900b内朝正向流动的电流逐渐减少,电流开始朝反向流动。然后,朝反向流动的电流逐渐减少,最终变得不再流动电流。即,电流值收敛为零。此外,漏极110与源极160之间的电压收敛为被施加于漏极110与源极160之间的电压v。

67.以下,将在各体二极管100b、900b中朝正向流动电流的时刻设为“时刻t1”。此外,将电流开始朝反向流动的时刻设为“时刻t2”。此外,将在参考例的体二极管900b中朝反向流动的电流的绝对值成为最大的时刻设为“时刻t31”,将在本实施方式的体二极管100b中朝反向流动的电流的绝对值成为最大的时刻设为“时刻t32”。此外,在参考例的体二极管900b中,将朝反向流动的电流的绝对值成为时刻t31的电流的绝对值的10%的时刻设为“时刻t41”,在本实施方式的体二极管100b中,将朝反向流动的电流的绝对值成为时刻t32的电流的绝对值的10%的时刻设为“时刻t42”。

68.图10的(a)~图10的(d)是表示参考例的半导体装置中的空穴浓度分布的模拟结果的映射,图10的(e)~图10的(h)是表示本实施方式的半导体装置中的空穴浓度分布的模拟结果的映射。

69.另外,图10的(a)表示参考例的半导体装置900的时刻t1的空穴浓度分布。图10的(b)表示参考例的半导体装置900的时刻t2的空穴浓度分布。图10的(c)表示参考例的半导体装置900的时刻t31的空穴浓度分布。图10的(d)表示参考例的半导体装置900的时刻t41的空穴浓度分布。此外,图10的(e)表示本实施方式的半导体装置100的时刻t1的空穴浓度分布。图10的(f)表示本实施方式的半导体装置100的时刻t2的空穴浓度分布。图10的(g)表示本实施方式的半导体装置100的时刻t32的空穴浓度分布。图10的(h)表示本实施方式的半导体装置100的时刻t42的空穴浓度分布。

70.在时刻t1,如图10的(a)所示,电流朝正向流动,从p基极扩散层140向n半导体层130注入空穴。接着,在时刻tx,体二极管900b被向反向偏置。由此,在体二极管900b内朝正向流动的电流逐渐减少,电流开始朝反向流动。

71.在时刻t2、t31、t41,在体二极管900b内电流朝反向流动。因此,如图10的(b)~图10的(d)所示,n半导体层130内的空穴浓度逐渐减少。尤其是,由于电流朝上方流动,因此在接近源极160的n半导体层130的上部空穴容易减少。因此,如图10的(d)所示,n半导体层130上部的空穴浓度比n半导体层130下部的空穴浓度、尤其是绝缘膜191与n

漏极层120之间的部分的空穴浓度低。如此,在n半导体层130的下部,空穴难以减少。

72.与此相对,本实施方式的半导体装置100的第1距离d1比参考例的半导体装置900的第1距离d1长。因此,能够减少n半导体层130下部的体积。

73.其结果,如图10的(a)以及图10的(e)所示,在本实施方式的半导体装置100中在时刻t1在n半导体层130内产生的空穴量,比在参考例的半导体装置900中在时刻t1在n半导体层130内产生的空穴量少。

74.此外,在本实施方式的半导体装置100中,减少n半导体层130的下部、即n半导体层130中空穴难以减少的部分的体积。因此,如图10的(b)~图10的(d)以及图10的(f)~图10的(h)所示,本实施方式的半导体装置100中的空穴减少速度比参考例的半导体装置900中的空穴减少速度快。

75.此外,如上所述,在本实施方式的半导体装置100中产生的空穴总量比在参考例的半导体装置900中产生的空穴总量少。因此,如图9的(b)所示,在本实施方式的半导体装置100中在时刻t32流动的电流的绝对值变得比在参考例的半导体装置100中在时刻t31流动的电流的绝对值小。

76.此外,在本实施方式的半导体装置100中在从时刻t2到时刻t42的期间流动的电流的总量q1,比在参考例的半导体装置900中在从时刻t2到时刻t41的期间流动的电流的总量q2小。电流的总量q1、q2也被称作“反向恢复电荷”。反向恢复电荷乘以电压而得到的值相当于电力的损失,因此通过减少反向恢复电荷,能够降低体二极管100b的开关损失。

77.此外,本实施方式的半导体装置100中从时刻t2到时刻t42的时间δt2,能够比参考例的半导体装置900中从时刻t2到时刻t41的时间δt1短。时间δt1、δt2也被称作“反向恢复时间”。通过缩短反向恢复时间,能够缩短体二极管100b的开关时间。

78.接着,对本实施方式的效果进行说明。

79.在本实施方式的半导体装置100中,场板电极180的下端与绝缘膜191的下端之间的第1距离d1比绝缘膜191与n

漏极层120之间的第2距离d2长。由此,能够减少n半导体层130下部的体积。因此,在n半导体层130中,能够降低在向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。因此,能够提供改善了反向恢复特性的半导体装置100。

80.n半导体层130中沟道t(或者绝缘膜191的下端)与n

漏极层120之间的部分,是在使半导体装置100作为晶体管发挥功能时难以流动接通电流的部分。因此,即使减少该部分的体积,在使半导体装置100作为晶体管发挥功能时对接通电阻的影响也较小。其结果,能够抑制导通电阻增加,并且能够改善反向恢复特性。

81.此外,在这种半导体装置100中,能够减少n半导体层130下部的体积,并且抑制场板电极180接近n

漏极层120。因此,在n半导体层130中,能够抑制电场集中在沟道t与n

漏极

层120之间的部分而使半导体装置100的耐压降低。

82.此外,沟道t(或者绝缘膜191的下端)到达n缓冲区域131。由此,能够减少n半导体层130下部的体积。因此,在n半导体层130中,能够降低向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。

83.此外,第1距离d1比场板电极180的侧面与绝缘膜191的侧面之间的第3距离d3长。由此,能够减少n半导体层130下部的体积。因此,在n半导体层130中,能够降低向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。

84.此外,第1距离d1为第3距离d3的2倍以上。由此,能够减少n半导体层130下部的体积。因此,在n半导体层130中,能够降低向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。

85.此外,第1距离d1比相邻的沟道t(或者绝缘膜191)彼此之间的第4距离d4长。因此,在n半导体层130中,能够降低向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。

86.此外,在本实施方式的半导体装置100中,绝缘膜191的下端位于比第2位置p2靠下方的位置。由此,能够减少n半导体层130下部的体积。因此,在n半导体层130中,能够降低向正向偏置了时在n半导体层130内产生的载流子的总量。因此,能够提供改善了反向恢复特性的半导体装置100。

87.《第2实施方式》

88.接着,对第2实施方式进行说明。

89.图11是表示本实施方式的半导体装置的截面图。

90.另外,在以下的说明中,原则上仅对与第1实施方式的不同点进行说明。除了以下说明的事项以外,与第1实施方式相同。

91.在本实施方式的半导体装置200中,在n半导体层130中设置有复合中心230。复合中心230例如由晶体缺陷或者杂质元素形成。晶体缺陷例如能够通过将h

或者he

等离子注入n半导体层130来形成。杂质元素例如是钛(ti)、铂(pt)或者金(au)等具有作为复合中心的功能的元素。复合中心230例如设置于n缓冲区域131以及n漂移区域132的双方。但是,复合中心例如也可以设置于n缓冲区域,而不设置于n漏极区域。

92.以上,在本实施方式的半导体装置200中,在n半导体层130中设置有晶体缺陷或者杂质元素。因此,促进在n半导体层130内产生的空穴与电子的复合。因此,能够提供改善了反向恢复特性的半导体装置200。

93.另外,在上述实施方式中,对第1导电型为n型、第2导电型为p型的方式进行了说明。但是,也可以是第1导电型为p型、第2导电型为n型。

94.以上,对本发明的几个实施方式进行了说明,但这些实施方式是作为例子而提示的,并不意图对发明的范围进行限定。这些新的实施方式能够以其他各种方式加以实施,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种省略、置换、变更。这些实施方式及其变形包含于发明的范围及主旨中,并且包含于专利请求范围所记载的发明和与其等同的范围中。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。