1.本发明涉及机电领域,尤其是一种基于双输入差速轮系的轮毂双叶轮同向旋转风电机组。

背景技术:

2.风电已成为现阶段发展最快的可再生能源之一,预计到2030年,全球风电累计装机容量达2000吉瓦。根据目前全球风电产业发展水平,当前陆上风电成本已接近或低于水电成本,但海上风电成本仍与水电、火电等能源成本有较大差距。因此如何提高风电机组风能利用效率、降低度电成本,实现平价上网,是当今全球风电行业面临的共性关键难题。高效率地获取风能资源是全球风电技术发展的有效动力。探索新型高效风力发电技术,是实现风电机组平价上网的有效措施之一。

3.在探索新型风力发电技术方面,美国、丹麦、德国等欧美国家已全面开展,包括概念设计、性能分析、样机研制与试验等。国内近年来开始关注并开展研究,目前已有概念方案提出,如明阳智慧能源集团股份公司(周名军,张启应,邹荔兵等.耐腐蚀的双叶轮风力发电装置.中国专利,202020763915.92020-05-11.)提出了一种呈y字型排布的双风轮风电机组,通过使用双叶轮的形式,确保发电稳定性,提升发电量。北京金风科创风电设备有限公司(周海霞,李会勋,翟永.一种多叶轮风力发电机组.中国专利,201922217990.5.2019-12-11)提出了一种多叶轮风电机组,该机组通过设置在塔架不同高度处的多个风轮实现对风能最大化利用。以上提出的新型风电技术路线通过采用多个叶轮共同进行风能捕获,以提升总体捕获能力,但未能有效改善和提升每个子叶轮的风能捕获效率。

技术实现要素:

4.为提高风电机组风能捕获效率,本发明提出一种基于双输入差速轮系的轮毂双叶轮同向旋转风电机组,通过在轮毂上设置两组独立旋转的叶轮以共同进行风能捕获,可有效降低轮毂处气动损失以及叶轮尾流损失,同时前、后叶轮流场相互作用也可改善整体气动性能,提升叶轮风能捕获效率。

5.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种基于双输入差速轮系的轮毂双叶轮同向旋转风电机组,包括:塔架、轮毂、前叶轮、后叶轮、差速齿轮传动系统、发电机;

6.两组叶轮在轮毂上呈前、后布置,前叶轮直径不超过后叶轮直径,前、后叶轮独立旋转,旋转方向相同;

7.前、后叶轮主轴与差速齿轮传动系统进行连接,该差速齿轮传动系统中左锥齿轮轴和右锥齿轮轴为动力输入部件,前叶轮主轴与右锥齿轮轴进行连接,后叶轮主轴与左锥齿轮轴进行连接;

8.在风速作用下,前、后叶轮分别带动差速齿轮传动系统中左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合,行星齿轮轴为动力输出部件,前、后叶轮动力经过差速齿轮传动系统合成,传递至发电机中。

9.进一步的,前、后叶轮上的叶片数量相同或者不同。

10.进一步的,所述双输入差速轮系包括左锥齿轮轴、左锥齿轮、右锥齿轮轴、右锥齿轮、行星轮、行星轮轴;其中,左锥齿轮轴与右锥齿轮轴分别为差速轮系的动力输入部件,行星轮轴为动力输出部件,前叶轮主轴与右锥齿轮轴连接,前叶轮气动转矩传递至右锥齿轮上;后叶轮主轴与左锥齿轮轴连接,后叶轮气动转矩传递至左锥齿轮上;在风速作用下,前、后叶轮同向独立旋转,并分别带动左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合,行星齿轮轴为动力输出部件;前、后叶轮动力经过差速轮系合成后,通过行星轮轴输出动力。

11.进一步的,根据机舱中动力传动系统不同的结构形式,将机组进一步细分为:轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组、轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组。

12.进一步的,所述的轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组,在风速作用下,前、后叶轮同向独立旋转,并分别带动左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合,行星齿轮为动力输出部件;前、后叶轮动力经过差速轮系合成后,通过行星轮轴传递至发电机中。

13.进一步的,所述轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组,在风速作用下,前、后叶轮同向独立旋转,并分别带动左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合,前、后叶轮动力经过三级齿轮增速传动系统合成后,通过高速轴输出至双馈异步式发电机中。

14.进一步的,三级齿轮增速传动系统具体采用两种结构型式:即:

15.(1)采用一级双动力输入差速轮系齿轮箱 二级单动力输入齿轮箱结构型式;

16.(2)采用单台三级齿轮箱结构型式,其中第一级传动形式为双动力输入差速轮系。

17.进一步的,当机组运行在额定风速以下时,基于合成功率-合成转速最佳运行曲线进行电磁转矩给定,并反馈至行星轮轴上;当机组运行在额定风速或额定风速以上时,前叶轮采用失速调节或变桨距调节控制,后叶轮采用变桨距调节控制使机组功率值保持在额定功率值预定范围。

附图说明

18.图1为轮毂双叶轮同向旋转的新型风电机组整体结构图;

19.图2为两种不同叶轮形式的机组整体结构图;

20.图3为轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组传动系统结构简图;

21.图4为双输入差速轮系整体结构简图;

22.图5为轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组传动系统结构简图。

23.其中:塔架1、前叶轮2、后叶轮3、机舱4、前叶轮主轴5、机组轮毂6、后叶轮主轴7、前叶轮轴承8、后叶轮轴承9、双输入差速轮系10、中速永磁同步发电机11、左锥齿轮轴12、左锥齿轮13、右锥齿轮轴14、右锥齿轮15、行星轮16、行星轮轴17、三级齿轮增速传动系统18、双馈异步式发电机19。

具体实施方式

24.下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整

的描述,显然,所描述的实施例仅为本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域的普通技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

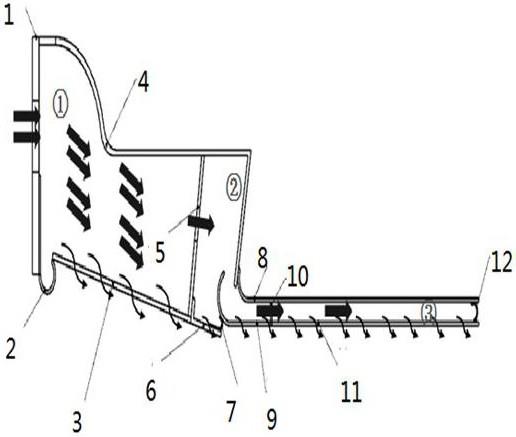

25.图1为基于双输入差速轮系的轮毂双叶轮同向旋转风电机组整体结构图。包括:塔架1、前叶轮2、后叶轮3、机舱4等。前叶轮2和后叶轮3在机组轮毂上呈前、后布置,前叶轮直径不超过后叶轮直径。

26.前、后叶轮上的叶片数量可相同或者不同,根据风能捕获效果、承载载荷等进行叶片数量选取。图2为两种不同叶轮形式的机组整体结构图,其中,图2(a)为前、后叶轮上叶片数量均为2的机组整体结构图,图2(b)为前叶轮上叶片数量为2,后叶轮上叶片数量为3的机组整体结构图。

27.根据机舱中传动系统不同的结构形式,可将机组进一步细分为:轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组、轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组,其详细技术方案分别在下文实施例中进行详细说明。

28.实施例1:轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组

29.图3为轮毂双叶轮同向旋转的半直驱型风电机组传动系统结构简图,主要包括:前叶轮主轴5,后叶轮主轴7,前叶轮轴承8、后叶轮轴承9、双输入差速轮系10和中速永磁同步发电机11等部件。机组前叶轮主轴5和后叶轮主轴7为同轴心布局,前叶轮主轴5穿过机组轮毂6并套在后叶轮主轴7中间,轮毂前、后端各有1个轴承安装孔,前叶轮轴承8安装在轮毂内部。后叶轮轴承9通过轴承座安装在机舱4内部。双输入差速轮系10为一级增速系统。

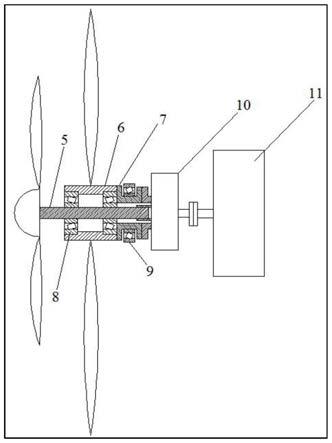

30.图4为双输入差速轮系整体结构简图,主要包括左锥齿轮轴12、左锥齿轮13、右锥齿轮轴14、右锥齿轮15、行星轮16、行星轮轴17等部件。其中,左锥齿轮轴12与右锥齿轮轴14分别为差速轮系的动力输入部件,行星轮轴17为动力输出部件,行星轮轴17设计轴承安装孔,行星轮16通过轴承与行星轮轴17进行连接。前叶轮主轴5与右锥齿轮轴14连接,前叶轮气动转矩传递至右锥齿轮15上。后叶轮主轴7与左锥齿轮轴12连接,后叶轮气动转矩传递至左锥齿轮13上。在风速作用下,前、后叶轮同向独立旋转,并分别带动左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合,行星齿轮16为动力输出部件。前、后叶轮动力经过差速轮系合成后,通过行星轮轴17传递至中速永磁同步发电机11中。

31.设定行星轮轴17旋转方向为正向,前、后叶轮合成在行星轮轴上的角速度为:

[0032][0033]

式中,ω

out

为行星轮轴角速度,ωh为前叶轮角速度,ωr为后叶轮角速度。

[0034]

前、后叶轮合成在行星轮轴上的转速为:

[0035][0036]

式中,n

out

为行星轮轴转速,ω

out

为行星轮轴角速度。

[0037]

设定行星轮轴17上扭矩方向为正向,前、后叶轮合成在行星轮轴上的扭矩为:

[0038]

t

out

=th tr[0039]

式中,t

out

为行星轮轴扭矩,th为前叶轮输入扭矩,tr为后叶轮输入扭矩。

[0040]

前、后叶轮合成在发电机输入轴上的功率为:

[0041]

p

motor

=phηh prηr[0042]

式中,p

motor

为合成功率,ph为前叶轮输入功率,ηh为前叶轮到发电机输入轴的能量传递效率,pr为后叶轮输入功率,ηr为后叶轮到发电机输入轴的能量传递效率。

[0043]

以前、后叶轮合成之后的转速、扭矩及功率为控制量,对机组进行控制。当机组运行在额定风速以下时,基于合成功率-合成转速最佳运行曲线进行电磁转矩给定,并反馈至行星轮轴上。当机组运行在额定风速或额定风速以上时,前叶轮采用失速调节或变桨距调节控制,后叶轮采用变桨距调节控制使机组功率值保持在额定功率值附近。

[0044]

实施例2:轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组

[0045]

图5为轮毂双叶轮同向旋转的双馈型风电机组传动系统结构简图,主要包括:主要包括:前叶轮主轴5,后叶轮主轴7,前叶轮轴承8、后叶轮轴承9、三级齿轮增速传动系统18和双馈异步式发电机19等部件。前叶轮主轴5和后叶轮主轴7为同轴心布局,前叶轮主轴5穿过机组轮毂6并套在后叶轮主轴7中间,轮毂前、后端各有1个轴承安装孔,前叶轮轴承8安装在轮毂内部。后叶轮轴承9通过轴承座安装在机舱4内部。三级齿轮增速传动系统18可具体采用两种结构型式:即:(1)采用一级双动力输入差速轮系齿轮箱 二级单动力输入齿轮箱结构型式;(2)采用单台三级齿轮箱结构型式,其中第一级传动形式为双动力输入差速轮系。

[0046]

一级双输入差速轮系传动结构与半直驱型机组相同(图4),主要包括左锥齿轮轴12、左锥齿轮13、右锥齿轮轴14、右锥齿轮15、行星轮16、行星轮轴17等部件。其中,左锥齿轮轴12与右锥齿轮轴14分别为该差速轮系的动力输入部件,行星轮轴17为动力输出部件,行星轮轴17设计轴承安装孔,行星轮16通过轴承与行星轮轴17进行连接。前叶轮主轴5与右锥齿轮轴14连接,前叶轮动力传递至右锥齿轮15上。后叶轮主轴7与左锥齿轮轴12连接,后叶轮动力传递至左锥齿轮13上。在风速作用下,前、后叶轮同向独立旋转,并分别带动左、右锥齿轮进行旋转,左、右锥齿轮与行星齿轮进行啮合。前、后叶轮动力经过三级齿轮增速传动系统合成后,通过高速轴输出至双馈异步式发电机19中。

[0047]

设定行星轮轴17旋转方向为正向,前、后叶轮合成在高速轴上的角速度为:

[0048][0049]

式中,ω

hss

为行星轮轴角速度,ωh为前叶轮角速度,ωr为后叶轮角速度,i2为三级齿轮增速传动系统中第二级增速比,i3为三级齿轮增速传动系统中第三级增速比。

[0050]

前、后叶轮合成在高速轴上的转速为:

[0051][0052]

式中,n

hss

为高速轴转速,ω

hss

为高速轴角速度。

[0053]

设定行星轮轴17上扭矩方向为正向,前、后叶轮合成在高速轴上的扭矩为:

[0054][0055]

式中,t

hss

为高速轴扭矩,th为前叶轮输入扭矩,tr为后叶轮输入扭矩,i2为三级齿轮增速传动系统中第二级增速比,i3为三级齿轮增速传动系统中第三级增速比。

[0056]

前、后叶轮合成在发电机输入轴上的功率为:

[0057]

p

motor

=phηh prηr[0058]

式中,p

motor

为合成功率,ph为前叶轮输入功率,ηh前叶轮到发电机输入轴的能量传递效率,pr为后叶轮输入功率,ηr为后叶轮到发电机输入轴的能量传递效率。

[0059]

以前、后叶轮合成之后的转速、扭矩及功率为控制量,对机组进行控制。当机组运行在额定风速以下时,基于合成功率-合成转速最佳运行曲线进行电磁转矩给定,并反馈至高速轴上。当机组运行在额定风速或额定风速以上时,前叶轮采用失速调节或变桨距调节控制,后叶轮采用变桨距调节控制使机组功率值保持在额定功率值附近。

[0060]

尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,且应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。