技术特征:

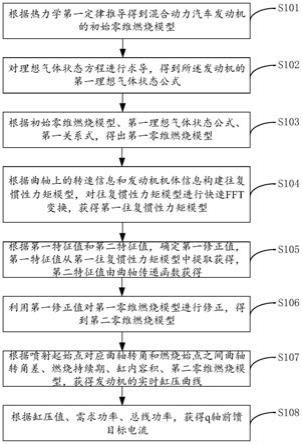

1.一种基于缸压重构的主动减振控制方法,其特征在于,所述方法包括:根据热力学第一定律推导得到混合动力汽车发动机的初始零维燃烧模型,所述发动机气缸为闭口系统,所述缸内气体为理想气体,所述初始零维燃烧模型公式如下:其中,为燃烧过程中曲轴瞬时转角,为燃烧放热率,为排气过程中随排气工质加入到燃烧室的热量变化率,加入到燃烧室的热量变化率,为进气过程中随排气工质加入到燃烧室的热量变化率,为通过燃烧室壁散热的散热率,为工质所做机械功率的变化率,p为缸内气体压力,为气缸容积对时间的变化率,为工质内能的变化率,m

g

为缸内气体质量,且m

g

为常数,c

v

为缸内气体定容比热容,t

gas

为缸内气体温度,为缸内气体温度对曲轴转角的变化率;对理想气体状态方程进行求导,得到所述发动机的第一理想气体状态公式:pdv vdp=m

g

r

a

dt

gas

式中,p为缸内气体压力,v为缸内容积,m

g

为缸内气体质量,且m

g

为常数,r

a

为空气气体常数,t

gas

为缸内气体温度;根据所述初始零维燃烧模型、所述第一理想气体状态公式、第一关系式,得出第一零维燃烧模型,所述第一关系式是c

v

和r

a

之间的关系式,所述c

v

和r

a

之间的关系式为c

v

=r

a

/(k-1),k为绝热指数,所述第一零维燃烧模型公式如下:其中,由woschni提出的经验公式得出q

w

=h

c

(t

gas-t

w

),t

w

为壁面温度,h

c

为热传导系数,η

u

为燃烧效率,为燃烧速度,q

f

为燃烧放热量,h

u

为燃烧的低热值,x为已燃燃油百分比,x由weibo模型可得,c为燃烧效率系数,m为燃烧品质指数,为燃烧始点对应的曲轴转角,为燃烧始点对应的曲轴转角,为燃烧终点对应的曲轴转角,角,为喷油或点火始点所对应的曲轴转角,τ

id

是喷射起始点对应曲轴转角和燃烧始点之间曲轴转角差,为燃烧持续期;根据曲轴上的转速信息和发动机机体信息构建第一往复惯性力矩模型,对所述第一往复惯性力矩模型进行快速fft变换,获得第二往复惯性力矩模型;提取所述第二往复惯性力矩模型中的特征值,得到第一特征数据,提取曲轴传递函数中的特征值,得到第二特征数据,分别将所述第一特征数据中的特征值与第二特征数据中与第一特征数据中对应的特征值相减,得到第一修正数据;利用所述第一修正数据对所述第一零维燃烧模型进行修正,得到第二零维燃烧模型,所述第二零维燃烧模型为参数化的燃烧模型;根据曲轴转角和所述第二零维燃烧模型,获得发动机的实时缸压曲线;

根据所述实时缸压曲线,获得永磁同步电机的q轴前馈电流,所述q轴前馈电流为用于抵消发动机做功时产生振动的电流,所述q轴前馈电流通过查表方式获得,所述q轴前馈电流公式如下:式中,为q轴前馈电流,p是缸内气体压力,p由所述实时缸压曲线获得,p

dem

为目标需求功率,p

dc

为直流母线上总功率。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述实时缸压曲线,获得永磁同步电机的q轴前馈电流,所述q轴前馈电流为用于抵消发动机做功时产生振动的电流,所述q轴前馈电流通过查表方式获得,所述q轴前馈电流公式如下:式中,为q轴前馈电流,p是缸内气体压力,p由所述实时缸压曲线获得,p

dem

为目标需求功率,p

dc

为直流母线上总功率,包括:根据车辆实车参数和目标车速,确定目标需求功率p

dem

;将缸内气体压力p、目标需求功率p

dem

、直流母线上总功率p

dc

、q轴前馈电流组成多项式函数,对所述多项式函数进行离散化,获得map表,所述缸内气体压力由所述实时缸压曲线获得;查找所述map表,得到q轴前馈电流。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括根据q轴前馈电流和q轴原始电流,确定q轴目标电流,所述q轴目标电流是q轴原始电流与q轴前馈电流抵消后的q轴电流;其中,通过永磁同步电机控制矢量控制算法得到q轴原始电流,公式如下:式中,u

q

为q轴电压,i

q

为q轴原始电流,l

q

为q轴电感,r

s

为转子电阻,ω

r

为电角度,ψ

m

为磁链系数。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述永磁同步电机的d轴前馈电流为0。5.权利要求1~4中任意一项所述的方法,其特征在于,还包括根据发动机往复惯性力和发电机转子机械转动惯量,确定发电机转子目标转矩公式:式中,j是发电机转子机械转动惯量,t

e

为发电机转子目标转矩,b

m

为含有发动机往复惯性力的机械阻尼系数,ω

r

为电角度,ω

m

为机械角度。6.一种基于缸压重构的主动减振控制装置,其特征在于,所述装置包括:第一建模模块,用于根据热力学第一定律推导得到混合动力汽车发动机的初始零维燃烧模型,所述发动机气缸为闭口系统,所述缸内气体为理想气体,所述初始零维燃烧模型公式如下:其中,为燃烧过程中曲轴瞬时转角,为燃烧放热率,为排气过程中随排气工质

加入到燃烧室的热量变化率,加入到燃烧室的热量变化率,为进气过程中随排气工质加入到燃烧室的热量变化率,化率,为通过燃烧室壁散热的散热率,为工质所做机械功率的变化率,p为缸内气体压力,为气缸容积对时间的变化率,为工质内能的变化率,m

g

为缸内气体质量,且m

g

为常数,c

v

为缸内气体定容比热容,t

gas

为缸内气体温度,为缸内气体温度对曲轴转角的变化率;第一获得模块,用于对理想气体状态方程进行求导,得到所述发动机的第一理想气体状态公式:pdv vdp=m

g

r

a

dt

gas

式中,p为缸内气体压力,v为缸内容积,m

g

为缸内气体质量,且m

g

为常数,r

a

为空气气体常数,t

gas

为缸内气体温度;第二建模模块,用于根据所述初始零维燃烧模型、所述第一理想气体状态公式、第一关系式,得出第一零维燃烧模型,所述第一关系式是c

v

和r

a

之间的关系式,所述c

v

和r

a

之间的关系式为c

v

=r

a

/(k-1),k为绝热指数,所述第一零维燃烧模型公式如下:其中,由woschni提出的经验公式得出q

w

=h

c

(t

gas-t

w

),t

w

为壁面温度,h

c

为热传导系数,η

u

为燃烧效率,为燃烧速度,q

f

为燃烧放热量,h

u

为燃烧的低热值,x为已燃燃油百分比,x由weibo模型可得,c为燃烧效率系数,m为燃烧品质指数,为燃烧始点对应的曲轴转角,为燃烧始点对应的曲轴转角,为燃烧终点对应的曲轴转角,角,为喷油或点火始点所对应的曲轴转角,τ

id

是喷射起始点对应曲轴转角和燃烧始点之间曲轴转角差,为燃烧持续期;第三建模模块,用于根据曲轴上的转速信息和发动机机体信息构建第一往复惯性力矩模型,对所述第一往复惯性力矩模型进行快速fft变换,获得第二往复惯性力矩模型;特征提取模块,用于提取所述第二往复惯性力矩模型中的特征值,得到第一特征数据,提取曲轴传递函数中的特征值,得到第二特征数据,分别将所述第一特征数据中的特征值与第二特征数据中与第一特征数据中对应的特征值相减,得到第一修正数据;模型修正模块,用于利用所述第一修正数据对所述第一零维燃烧模型进行修正,得到第二零维燃烧模型,所述第二零维燃烧模型为参数化的燃烧模型;第二获得模块,用于根据根据曲轴转角和所述第二零维燃烧模型,获得发动机的实时缸压曲线;第三获得模块,用于根据所述实时缸压曲线,获得永磁同步电机的q轴前馈电流,所述q轴前馈电流为用于抵消发动机做功时产生振动的电流,所述q轴前馈电流通过查表方式获得,所述q轴前馈电流公式如下:

式中,为q轴前馈电流,p是缸内气体压力,p由所述实时缸压曲线获得,p

dem

为目标需求功率,p

dc

为直流母线上总功率。7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第三获得模块包括:确定模块,用于根据车辆实车参数和目标车速,确定目标需求功率p

dem

;建表模块,用于将缸内气体压力p、目标需求功率p

dem

、直流母线上总功率p

dc

、q轴前馈电流组成多项式函数,对所述多项式函数进行离散化,获得map表,所述缸内气体压力由所述实时缸压曲线获得;查表模块,用于查找所述map表,得到q轴前馈电流。8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括q轴目标电流确定模块,用于根据q轴前馈电流和q轴原始电流,确定q轴目标电流,所述q轴目标电流是q轴原始电流与q轴前馈电流抵消后的q轴电流;其中,通过永磁同步电机控制矢量控制算法得到q轴原始电流,公式如下:式中,u

q

为q轴电压,i

q

为q轴原始电流,l

q

为q轴电感,r

s

为转子电阻,ω

r

为电角度,ψ

m

为磁链系数。9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述永磁同步电机的d轴前馈电流为0。10.权利要求6~9中任意一项所述的装置,其特征在于,还包括目标转矩确定模块,用于根据发动机往复惯性力和发电机转子机械转动惯量,确定发电机转子目标转矩公式:式中,j是发电机转子机械转动惯量,t

e

为发电机转子目标转矩,b

m

为含有发动机往复惯性力的机械阻尼系数,ω

r

为电角度,ω

m

为机械角度。

技术总结

本发明实施例公开一种基于缸压重构的主动减振控制方法及装置,该方法包括重构发动机燃烧模型,得到第一零维燃烧模型;根据曲轴上的转速信息和发动机机体信息构建第一往复惯性力矩模型,根据第一往复惯性力矩模型和曲轴传递函数获得第一修正数据;利用第一修正数据对第一零维燃烧模型进行修正,得到第二零维燃烧模型;根据曲轴转角和第二零维燃烧模型,获得发动机的实时缸压曲线;根据实时缸压曲线获得发电机q轴前馈电流。应用本发明可实现抑制混合动力系统发动机工作过程中的转矩和转速波动,从而达到改善混合动力系统NVH的效果。从而达到改善混合动力系统NVH的效果。从而达到改善混合动力系统NVH的效果。

技术研发人员:孙进伟 张金羽 杨福源

受保护的技术使用者:清华大学

技术研发日:2021.10.29

技术公布日:2022/3/7

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。