1.本发明涉及大数据应用技术领域,具体涉及一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统。

背景技术:

2.大型活动中,任何突发事件,如灾害(地震、洪水、火灾、传染病)或其他事件,如重大交通事件、重大恐怖活动、公共设施故障或事故、公共安全紧急救援等,如果处理不及时或者不适当,就有可能给国家和人民的财产、人们的生命安全造成极大的损失。然而,随着社会的快速发展,现有的应急平台在处置突发事件过程中,逐渐暴露了其对突发事件在现场的信息收集、监管资源调度等方面不足的问题。

技术实现要素:

3.(一)解决的技术问题

4.针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,解决了上述背景技术中所提出的问题。

5.(二)技术方案

6.为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,该系统包括:部署在大型活动的特种设备安全数据采集端、食品信息检测数据采集端、可移动基站、通讯基站、大数据资源管理平台、食品安全信息管理平台和应急指挥中心;其中,所述现场特种设备安全数据采集端、食品信息检测数据采集端通过所述可移动基站或通讯基站与所述应急指挥中心通信连接。

7.优选的,所述特种设备安全数据采集端、食品信息检测数据采集端,用于实时采集食品安全数据,并将采集的食品安全数据转发至所述可移动基站,或,通讯基站;其中,所述食品安全数据包括:食品追溯数据、明厨亮灶运行数据、餐厨废弃油脂及废弃物管理数据和食品检测数据活动数据。

8.优选的,所述大数据资源管理平台,用于与所述应急指挥中心进行数据共享和交换;其中,所述大数据资源管理平台包括:专题数据库、基础数据库和综合数据库。

9.优选的,所述食品安全信息管理平台,用于为所述应急指挥中心提供监管人员以及监管对象的空间地理位置信息。

10.优选的,所述应急指挥中心接收来自所述可移动基站或通讯基站发送的食品安全数据,并基于所述大数据资源管理平台和食品安全信息管理平台预存的信息,对所述食品安全数据进行分析,然后基于分析结果,对监管人员进行指挥以及对监管对象进行调度。

11.(三)有益效果

12.本发明提供了一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,其有益效果为:本发明的目的在于提供一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,通过部署在在大型活动的现场数据采集端来实时获取食品安全数据,然后基于获取的食品安全数

据由应急指挥中心来分析城市是否发生突发公共事件,从而对监管人员进行指挥以及对监管资源进行调度,从而及时有效地应对突发公共事件,避免给国家和人民造成不必要的损失,保障整个城市的稳定和可持续发展。

附图说明

13.图1为本发明中系统原理的流程图;

14.图2为本发明中应急指挥中心系统的流程图。

15.图中,1-特种设备安全数据采集端、2-食品信息检测数据采集端、3-可移动基站、4-通讯基站、5-大数据资源管理平台、6-食品安全信息管理平台、 7-应急指挥中心、8-备份数据库、61-数据处理模块、62-食品安全分析模块、 63-应急调度模块。

具体实施方式

16.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

17.参见图1-2,一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,该系统包括:部署在在大型活动的若干个现场的特种设备安全数据采集端1、食品信息检测数据采集端2、可移动基站3、通讯基站4、大数据资源管理平台5、食品安全信息管理平台6、应急指挥中心7,其中,所述特种设备安全数据采集端1、食品信息检测数据采集端2通过可移动基站3或通讯基站4与应急指挥中心7通信连接。

18.特种设备安全数据采集端1、食品信息检测数据采集端2,用于实时采集食品安全数据,并将采集的食品安全数据转发至可移动基站3或通讯基站4;其中,所述食品安全数据包括:食品追溯数据、明厨亮灶运行数据、餐厨废弃油脂及废弃物管理数据和食品检测数据活动数据;

19.大数据资源管理平台5,用于与应急指挥中心7进行数据共享和交换;其中,大数据资源管理平台包括:专题数据库、基础数据库和综合数据库。具体地,专题数据库可分为应急、交通路况等场景,基础数据库包括人口、法人、房屋、标准地址等基础数据,综合数据库包含监管人力、监管场所、监管物资和监管机构等监管数据。作为优选,大数据资源管理平台5可按结构化、非结构化数据特性,对大数据资源制定不同的分布存储策略,便于后续与应急指挥中心之间进行数据共享和交换。

20.食品安全信息管理平台6,用于为所述应急指挥中心提供监管人员以及监管对象的空间地理位置信息;

21.应急指挥中心7,接收来自可移动基站3或通讯基站4发送的食品安全数据,并基于大数据资源管理平台5和食品安全信息管理平台5预存的信息,对食品安全数据进行分析,然后基于分析结果,对监管人员进行指挥和对监管资源进行调度。

22.本发明的目的在于提供一种基于智慧溯源的食品安全保障综合指挥调度系统,通过部署在在大型活动的现场数据采集端来实时获取食品安全保障数据,然后基于获取的食品安全保障数据由应急指挥中心来分析大型活动是否发生突发公共事件,从而对监管人员

进行指挥以及对监管资源进行调度,从而及时有效地应对突发公共事件,避免给国家和人民造成不必要的损失,保障整个大型活动的稳定和可持续发展。

23.在一种可选的实施方式中,所述应急指挥中心7包括:数据处理模块61、食品安全分析模块62和应急调度模块63;

24.所述数据处理模块61,用于对接收到的食品安全数据进行去冗、分类以及归一化处理;

25.所述食品安全分析模块62,与所述大数据资源管理平台5通信连接,其用于基于处理好的食品安全数据,对食品安全进行分析,确定是否发生突发公共事件;

26.所述应急调度模块63,与所述食品安全信息管理平台5通信连接,用于在所述食品安全分析模块分析结果显示确定发生突发公共事件时,对监管人员进行指挥以及对监管资源的调度。

27.在一种可选的实施方式中,该城市应急指挥作业系统还包括:备份数据库7;该备份数据库7,与所述应急指挥中心7连接,其用于对所述食品安全数据进行备份,还用于对所述应急指挥中心7的历史记录进行备份。

28.在一种可选的实施方式中,可移动基站3为边缘数据采集盒。

29.在一种可选的实施方式中,现场数据采集端包括:图像传感器、温度传感器、湿度传感器、气压传感器、粉尘传感器、雨量传感器、rfid传感器中的一种或者多种。

30.在一种可选的实施方式中,所述通讯基站4固定在活动的中心位置;

31.初始阶段时,所述现场特种设备安全数据采集端1、食品信息检测数据采集端2、可移动基站3、通讯基站4部署完成后,所述可移动基站3、通讯基站4分别向全网广播hello信息,其中,所述hello信息携带有:基站的各自位置信息以及广播hello信息的时间信息;

32.各现场数据采集端接收到hello信息后,计算自身与可移动基站3建立数据通信关系的概率值,以及,自身与通讯基站4建立数据通信关系的概率值,

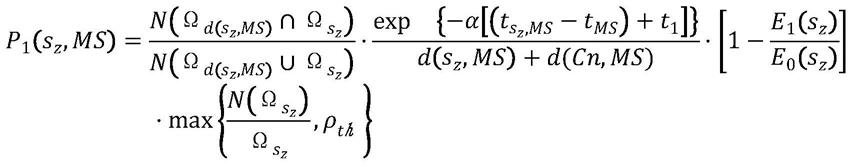

33.其中,现场数据采集端sz与可移动基站3建立数据通信关系的概率值可利用下式计算得到:

[0034][0035]

现场数据采集端sz与通讯基站4建立数据通信关系的概率值可利用下式计算得到:

[0036][0037]

式中,z=1,2,

…

,z;z为现场数据采集端数;p1(sz,ms)为现场数据采集端sz与可移动基站3建立数据通信关系的概率值,p2(sz,fs)为现场数据采集端sz与通讯基站4建立

数据通信关系的概率值表示:以可移动基站3为中心的,感知半径为d(sz,ms)的覆盖

[0038]

区域表示现场数据采集端sz的感知区域表示求和的并集,为该并集内的现场数据采集端的个数表示求和的交集为该交集内的现场数据采集端的个数表示:以通讯基站4为中心的,感知半径为d(sz,fs)的覆盖区域表示现场数据采集端sz的感知区域;表示求和的并集为该并集内的现场数据采集端的个数表示求和的交集为该交集内的现场数据采集端的个数,α为城市环境影响度因子为现场数据采集端sz接收到可移动基站3发送的hello信息的时刻,tms为可移动基站3发送hello信息的时刻,t1为现场数据采集端sz发送单位数据并经由可移动基站3转发至所述应急指挥中心所需要的时间,e1(sz)为现场数据采集端sz发送单位数据并经由可移动基站3转发至所述应急指挥中心所需要消耗的能量值,e0(sz)为现场数据采集端sz的初始能量值d(sz,ms)为现场数据采集端sz与可移动基站3之间的空间距离,d(cn,ms)为所述应急指挥中心与可移动基站3之间的空间距离,d(sz,fs)为为现场数据采集端sz与通讯基站4之间的空间距离为表示位于所述现场数据采集端sz的感知区域内的现场数据采集端的个数,ρth为预设的密度阈值为现场数据采集端sz接收到通讯基站4发送的hello信息的时刻,tfs为通讯基站4发送hello信息的时刻,t2为现场数据采集端sz发送单位数据并经由通讯基站 4转发至所述应急指挥中心所需要的时间,e1(sz)为现场数据采集端sz发送单位数据并经由通讯基站4转发至所述应急指挥中心所需要消耗的能量值:

[0039]

若p1(sz,ms)≥p2(sz,ms),则该现场数据采集端sz与可移动基站3建立数据通信关系,若p1(sz,ms)<p2(sz,ms),则该现场数据采集端sz与通讯基站4建立数据通信关系;按照上述方式,直至所有现场数据采集端均与可移动基站3或通讯基站4建立数据通信关系,得到集合sa和集合sc;其中,集合sa包括:可移动基站3以及与可移动基站3建立数据通信关系的现场数据采集端;集合sc包括:通讯基站4以及与通信基站建立数据通信关系的现场数据采集端。

[0040]

在上述实施方式中的有益效果为,基于部署好的现场数据采集端1、可移动基站3、通讯基站4,确定各现场数据采集端与可移动基站3以及通讯基站 4之间的数据通信关系,从而便于现场数据采集端1选择合适的基站建立数据通信关系,保证在进行稳定数据传输时,避免了在进行数据传输过程中的能量损耗过快的问题。其中,各现场数据采集端在确定与可移动基站3还是与通讯基站4是否建立数据通信关系时,考虑了其自身与各基站之间的距离因素、能量因素以及其周围其他现场数据采集端的影响,从而能够全方位、多角度地衡量自身与可移动基站3、通讯基站4建立数据通信关系的概率值,从而选择出与概率值最大的那个基站建立数据通信关系,从而均衡了数据传输过程中的能耗,保证在消耗能量少的情况下进行稳定的数据传输。

[0041]

在一种可选的实施方式中,数据通信关系建立后,现场数据采集端sai 选择直接或者间接方式与可移动基站3进行信息传输,其中,sai指代的是与可移动基站3建立的数据

通信关系的现场数据采集端,i=1,2,

…

,i;i为集合sa中的现场数据采集端的个数;

[0042]

现场数据采集端scj选择直接或者间接方式与通讯基站4进行信息传输,其中,scj指代的是与通讯基站4建立的数据通信关系的现场数据采集端,j =1,2,

…

,j;j为集合sc中的现场数据采集端的个数;具体地,集合sc中的现场数据采集端和通讯基站4按照预设的成簇机制构成了一个分簇结构的无线传感器网络。

[0043]

在一种可选的实施方式中,可移动基站3周期性地计算现场数据采集端 sai与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值,若现场数据采集端sai 与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值大于预设的通信代价阈值,则该现场数据采集端sai放弃与可移动基站3建立的通信关系,并选择与通讯基站4建立数据通信关系,其中,现场数据采集端sai与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值可利用下式计算得到:

[0044][0045]

式中,k(sai,t)为第t个周期内,现场数据采集端sai与可移动基站3 之间进行信息传输的通信代价值为过去(t-1)个周期内,现场数据采集端 sai与可移动基站3之间进行信息传输时的平均丢包率,eex(sai,t)为第t个周期内,现场数据采集端sai与可移动基站2之间进行信息传输时所需消耗的能量值,eres(sai,t)为第t个周期初始时刻时的现场数据采集端sai的剩余能量值,d(sai,ms)为现场数据采集端sai与可移动基站3之间的空间距离, k(sai,t-1)为第(t-1)个周期内,现场数据采集端sai与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值,δ为权重因子,其取值范围满足:0.65≤δ≤0.85;作为优选,预设的通信代价阈值的大小可以根据实际情况具体设置,其取值大小直接影响着现场数据采集端sai何时放弃与可移动基站3之间建立的数据通信关系。

[0046]

上述实施方式中的有益效果为,可移动基站3通过周期性地计算集合sa 中各现场数据采集端与其进行信息传输的通信代价值,当结果显示某个现场数据采集端与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值大于预设的通信代价阈值,此时,该现场数据采集端则放弃与可移动基站3建立的通信关系,而选择与通讯基站4建立数据通信关系,其中,在第t个周期时,计算现场数据采集端与可移动基站3之间进行信息传输的通信代价值时,考虑了过去 (t-1)个周期内的现场数据采集端的平均丢包率、第(t-1)个周期的通信代价值以及距离、能量等多个因素的影响,从而能够准确估算现场数据采集端与可移动基站3之间信息传输的通信代价值,便于后续决定是否放弃与可移动基站3之间的数据通信关系,转而与通讯基站4建立数据通信关系。

[0047]

在一种可选的实施方式中,若集合sa中的现场数据采集端saw放弃与可移动基站3建立的通信关系,并选择与通讯基站4建立数据通信关系时,现场数据采集端saw发送加簇请求信息,若在预设的时间间隔内,现场数据采集端saw没有收到来自簇首回传的允许加入的信息,则现场数据采集端saw 直接作为簇首,与通讯基站4进行直接通信;若在预设的时间间隔内,现场数据采集端saw有接收到且只接收到来自一个簇首回传的允许加入的消息,则现场数据采集端saw加入到该簇首中,成为该簇首的簇成员节点;若在预设的时间间隔内,现场数据采集端saw接收到来自两个以上(包括两个)簇首回传的允许加入的信息,则现场数据采集端saw衡量自身与这几个簇首之间的亲近程度值,然后,现场数据采集端saw选

择与之亲近程度值最大的簇首加入,成为相应簇首的簇成员节点,其中,现场数据采集端saw与簇首chk 之间的亲近程度值的计算公式为:

[0048][0049]

式中,qw(saw,chk)为现场数据采集端saw与簇首chk之间的亲近程度值,k为在预设的时间间隔内,现场数据采集端saw接收到允许加入的信息的簇首个数为簇首chk所能容纳的最大簇成员个数为当前簇首chk 中已有的簇成员个数为现场数据采集端saw接收到来自为簇首chk回传的允许加入的消息的时刻为现场数据采集端saw发

[0050]

送加簇请求信息的时刻,d(saw,chk)为现场数据采集端saw与簇首chk 之间的空间距离,d(chk,fs)为簇首chk与通讯基站之间的空间距离,eres(chk) 为簇首chk当前剩余能量值,eex(saw,chk)为现场数据采集端saw与簇首chk 之间进行信息交互所需消耗的能量值。

[0051]

有益效果:当现场数据采集端放弃与可移动基站3之间的数据通信关系,而选择与通讯基站4建立数据通信关系时,先基于时间因素,判断当现场数据采集端是作为簇首与通讯基站4直接进行通信还是作为某个簇的簇成员,与通讯基站4进行间接通信;进一步地,当基于时间因素,现场数据采集端可以簇成员有资格加入到两个或者两个以上的簇首时,则通过衡量现场数据采集端与各簇首之间的亲近程度值(其亲近程度值越大,代表着成为相应簇首的簇成员节点的可能性越大),从而选择中合适的簇首加入,成为相应簇首的簇成员节点,其中,在计算与各簇首之间的亲近程度值时,考虑了能量、簇首本身的接纳簇成员的能力等多种因素的影响,从而便于现场数据采集端选择容纳程度大、剩余能量大、与该现场数据采集端距离相对近的簇首加入,达到均衡整个网络能耗的目的。

[0052]

需要说明的是,当可移动基站3移动到新的位置时,可以按照上面提供的具体实施方式,基于重新部署好的位置,建立现场数,

[0053]

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

[0054]

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。