1.本实用新型涉及车身结构技术领域,特别涉及一种与车身集成的电池包壳体结构。

背景技术:

2.随着电动汽车技术的发展,电动汽车要求的续航里程也越来越大;除了通过增加动力电池的能量密度外,车身上也需要为动力电池的布置提供足够的空间。

3.现在的电动汽车,电池组一般设置在前机舱或者车身底部,在车身底部时,一般将整个电池包安装在汽车地板的下方。在现有技术中,汽车前地板与电池包密封盖为独立的两个零件,二者之间有配合间隙要求,需保证10~20mm的预留间隙以避免干涉或异响,此种结构牺牲了车高方向上的空间利用率。并且,由于总布置需求,前地板上往往需要为许多模块提供安装点,但由于钣金冲压工艺的限制,只能采用拆分小支架焊接的形式。此种形式的前地板总成,一方面,增加了焊接工序;另一方面,也导致前地板总成重量较大。

4.虽然在当前的一些设计中,存在一些和车身底部骨架以及汽车地板一体配合形成的电池包壳体结构,但在门槛梁、横梁与汽车地板的布置结构中,存在在空间布局不合理、连接和支撑强度较弱、门槛梁的抗侧面撞击及对电池包的防护性能较差等一些不足。急需通过优化设计,改善与车身集成的电池包壳体的结构和性能。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型旨在提出一种与车身集成的电池包壳体结构,以提供一种与车身集成的电池包壳体布置结构形式。

6.为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

7.一种与车身集成的电池包壳体结构,包括分设于两侧的门槛梁,连接在两侧所述门槛梁之间的至少两根搭接梁,以及与各所述门槛梁和所述搭接梁的底部均相连的电池包下壳体;

8.还包括连接在两侧所述门槛梁之间的横梁,所述横梁为间隔排布于两端的所述搭接梁之间的多根,并于各所述横梁的前后侧分别设有地板面板;其中,所述门槛梁、所述搭接梁、所述横梁、所述地板面板以及所述电池包下壳体共同形成电池包的外壳,且所述外壳内设有平行于所述门槛梁设置的加强纵梁,所述加强纵梁的前后端均与对应端的所述搭接梁相连。

9.进一步的,两侧所述门槛梁的前端之间和后端之间分别连接有所述搭接梁;所述加强纵梁为并排布置的两根。

10.进一步的,多根所述横梁包括前座椅前横梁、前座椅后横梁,以及靠近所述门槛梁的后端设置的后地板连接横梁。

11.进一步的,所述前座椅后横梁具有一体相连的上梁体和下梁体;所述下梁体伸于所述外壳内;所述加强纵梁包括分别连接于所述下梁体前后侧的纵梁前段和纵梁后段。

12.进一步的,所述电池包下壳体与所述下梁体相连;所述电池包下壳体和/或各所述地板面板与所述加强纵梁相连。

13.进一步的,所述电池包下壳体包括框架、连接于所述框架内的若干支撑梁,以及与所述框架及各所述支撑梁相连的底板;所述框架用于和所述门槛梁以及所述搭接梁相连;所述支撑梁用于和所述下梁体以及所述加强纵梁相连。

14.进一步的,至少部分所述地板面板上成型有加强筋。

15.进一步的,所述门槛梁的内侧设有横梁搭接凸台;所述横梁的端部搭接在所述横梁搭接凸台上。

16.进一步的,所述门槛梁包括门槛梁本体;所述门槛梁本体的上部,由所述门槛梁本体的外侧向内依次设有第一顶壁、第二顶壁和第三顶壁;所述第一顶壁的一侧与所述门槛梁本体的外侧壁相连,另一侧通过第一竖筋与所述第二顶壁的一侧相连;所述第二顶壁的另一侧与所述第三顶壁的一侧相连,所述第三顶壁的另一侧连接于所述门槛梁本体的顶部;以及,所述第一竖筋的底端与位于所述门槛梁本体内的第一横筋相连;所述第一顶壁、所述第二顶壁和所述第三顶壁均上倾设置,且所述第一顶壁、所述第二顶壁、所述第三顶壁的上倾角依次增大。

17.进一步的,所述门槛梁本体内设有第二竖筋;所述第二竖筋位于所述第一横筋下方,并通过所述第一横筋与所述第一竖筋相连,且所述第二竖筋与第二顶壁和所述第三顶壁之间的连接点上下对齐;所述门槛梁本体的顶部设有第三竖筋;所述第三顶壁连接至所述门槛梁本体顶部的一侧与所述第三竖筋相连。

18.相对于现有技术,本实用新型具有以下优势:

19.本实用新型所述的与车身集成的电池包壳体结构,由门槛梁、搭接梁、横梁、电池包下壳体和地板面板共同搭建出电池包的外壳,门槛梁、搭接梁和横梁构成电池包的承载骨架,并辅以加强纵梁的设置,保障了电池包的整体承载强度;地板面板在发挥原有的地板功能的同时,同时构成电池包的上盖板,提高了空间的利用率,从而提供了一种良好的与车身集成的电池包壳体布置结构。

20.此外,设置多个横梁结构,可以对应前排座椅、后排座椅布置,从而提升车身地板的整体强度,便于车辆座椅的布置。而在前座椅后横梁上采用上下梁体的结构,可有效减少横梁对电池包内部空间的占用;而且,下梁体的设置,为横梁与加强纵梁和电池包下壳体的连接提供了良好的装配条件。

附图说明

21.构成本实用新型的一部分的附图,是用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明是用于解释本实用新型,其中涉及到的前后、上下等方位词语仅用于表示相对的位置关系,均不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

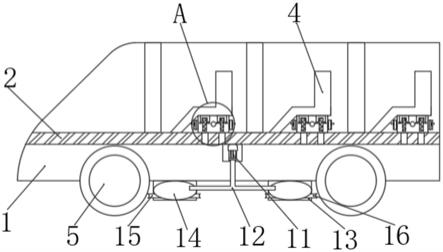

22.图1为本实用新型实施例所述的与车身集成的电池包壳体结构的整体布置结构示意图;

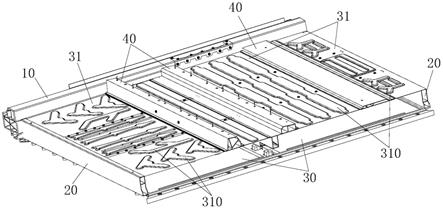

23.图2为本实用新型实施例所述的电池包壳体结构在去除一侧的门槛梁后的结构示意图;

24.图3为本实用新型实施例所述的电池包壳体结构在去除地板面板和一侧的门槛梁

后的结构示意图;

25.图4为本实用新型实施例所述的电池包壳体结构中电池包下壳体的框架和加强纵梁的布置结构示意图;

26.图5为本实用新型实施例所述的横梁的立体结构示意图;

27.图6为本实用新型实施例所述的门槛梁的立体结构示意图;

28.图7为本实用新型实施例所述的第一顶壁、第二顶壁和第三顶壁的上倾角示意图;

29.图8为本实用新型实施例所述的第一顶壁、第二顶壁和第三顶壁的横向距示意图;

30.附图标记说明:

31.100、门槛梁;101、前端;102、后端;1、外侧壁;2、内侧壁;200、地板横梁搭接凸台;3、顶部;4、底部;5、第一顶壁;6、第二顶壁;670、连接点;7、第三顶壁;8、第一竖筋;9、第二竖筋;10、第三竖筋;11、第四竖筋;12、第一横筋;13、第一斜筋;

32.20、搭接梁;30、电池包下壳体;301、框架;302、支撑梁;303、底板;31、地板面板;310、加强筋;40、横梁;401、前座椅前横梁;402、前座椅后横梁;4021、上梁体;4022、下梁体;403、后地板连接横梁;50、加强纵梁;501、纵梁前段;502、纵梁后段;

33.α、第一顶壁上倾角;β、第二顶壁上倾角;δ、第三顶壁上倾角;d1、外侧壁和第一竖筋之间的横向距离;d2、第一竖筋与第二竖筋之间的横向距离;d3、第二竖筋和第三竖筋之间的横向距离。

具体实施方式

34.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

35.在本实用新型的描述中,需要说明的是,若出现“上”、“下”、“内”、“背”等指示方位或位置关系的术语,其为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;若出现“第一”、“第二”等术语,其也仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

36.此外,在本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“连接件”应做广义理解。例如,连接可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,亦或是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以结合具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

37.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

38.本实施例涉及一种与车身集成的电池包壳体结构,提供了一种与车身集成的电池包壳体布置结构形式,具有良好的整体强度和空间效果。

39.整体而言,该电池包壳体结构包括分设于两侧的门槛梁,连接在两侧门槛梁之间的至少两根搭接梁,以及与各门槛梁和搭接梁的底部均相连的电池包下壳体。此外,该电池包壳体结构中还包括连接在两侧门槛梁之间的横梁,横梁为间隔排布于两端的搭接梁之间的多根,并在各横梁的前后侧分别设有地板面板。其中,门槛梁、搭接梁、横梁、地板面板以及电池包下壳体共同形成电池包的外壳,并且,外壳内设有平行于门槛梁设置的加强纵梁,

加强纵梁的前后端均与对应端的搭接梁相连。

40.基于上述的设计思想,本实施例的与车身集成的电池包壳体结构的一种示例性结构如图1和图2所示,其主要包括门槛梁100、搭接梁20、电池包下壳体30、横梁40、地板面板31和加强纵梁50等。而且本实施例中,搭接梁20也具体为在两侧门槛梁100的前端之间和后端之间分别连接的两根。

41.两根门槛梁100左右布置,在其前端101和后端102之间,分别连接有两根搭接梁20。在中部附近位置,两个门槛梁100之间连接有三组横梁40。

42.结合图3、图4所示,在由上述梁体搭建而成的骨架基础上,底部固装有电池包下壳体30,顶部布置有地板面板31。如此一来,门槛梁100、搭接梁20、横梁40、地板面板31以及电池包下壳体30共同形成了电池包的外壳;并且,在外壳内部,设有平行于门槛梁100设置的若干根加强纵梁50,加强纵梁50的前端和后端分别与对应端的搭接梁20相连。

43.在具体的结构设置上,加强纵梁50优选并排布置两根。并排布置两根加强纵梁50,将电池包的内部分隔成多个电池组装配空间,可进一步提升电池包的整体结构强度和承重性能。而且,本实施例的加强纵梁50,采用截面尺寸较小的设计,宽度和高度均较小,避免了传统的地板纵梁侵占电池包空间过大的问题,同时实现了对前部碰撞的支撑效果。

44.如图5所示,对于横梁40的布置情况和具体结构,优选采用如下的形式。在两个门槛梁100之间供布置三组横梁40,分别为位于中部位置及前排座椅下方的前座椅前横梁401、前座椅后横梁402,以及靠近门槛梁100的后端102设置的后地板连接横梁403。设置多个横梁结构,可以对应前排座椅、后排座椅布置,从而提升车身地板的整体强度,便于车辆座椅的布置。

45.其中,前座椅后横梁402具有一体相连的上梁体4021和下梁体4022。前座椅后横梁402的上梁体4021、前座椅前横梁401和后地板连接横梁403均整体位于地板面板31上方的位置,而前座椅后横梁402的下梁体4022伸入到外壳内部,并和各加强纵梁50交叉。如此一来,下梁体4022代替了传统电池包中的横梁,在电池包内部形成良好地支撑作用。

46.相应的,加强纵梁50包括分别连接在下梁体4022前后侧的纵梁前段501和纵梁后段502。前座椅后横梁402采用上下梁体的结构,可有效减少横梁40对电池包内部空间的占用;而且,下梁体4022的设置,为横梁与加强纵梁50和电池包下壳体30的连接提供了良好的装配条件。

47.与此同时,还可将电池包下壳体30与下梁体4022相连。电池包下壳体30和各个地板面板31也可以选择性的或者全部与加强纵梁50相连。通过将横梁40及加强纵梁50与电池包下壳体30及地板面板31连接起来,在车辆高度方向上,可有效提高电池包壳体的整体结构强度。

48.对于电池包下壳体30的布置结构,可以是一体成型的箱体结构,也可增设加强框架。本实施例中,如图3所示,电池包下壳体30包括框架301、连接在框架301内的若干根支撑梁302,以及与框架301及各支撑梁302相连的底板303。框架301用于和门槛梁100以及搭接梁20相连;支撑梁302用于和下梁体4022以及加强纵梁50相连。其中,支撑梁302可以呈横向或者纵向布置。

49.在电池包下壳体30中设置框架301和支撑梁302,可提高电池包下壳体30的自身强度,而将支撑梁302、框架301与下梁体4022、加强纵梁50、搭接梁20、门槛梁100等连接起来,

则有效的将电池包下壳体30牢固的固定在车身骨架上,保障了电池包壳体的承载性能。

50.另外,如图1中所示,在前端的搭接梁20和前座椅前横梁401之间、后端的搭接梁20和后地板连接横梁403之间、以及前座椅后横梁402和后地板连接横梁403之间,分别布置有三块地板面板31。为提升地板面板31的自身强度,在地板面板31上构造成型有加强筋310。当然,可以构造不同图案的加强筋310,也可以在部分的地板面板31上、或者同一地板面板31上的部分区域布置加强筋310。这样,可提高地板面板31上表面的摩擦力,便于保持车舱内覆盖物的在其铺设位置上的稳固。

51.本实施例所述的与车身集成的电池包壳体结构,由门槛梁100、搭接梁20、横梁40、电池包下壳体30和地板面板31共同搭建出电池包的外壳,门槛梁100、搭接梁20和横梁40构成电池包的承载骨架,并辅以加强纵梁50的设置,保障了电池包的整体承载强度;地板面板31在发挥原有的地板功能的同时,同时构成电池包的上盖板,提高了空间的利用率,具有良好的整体强度和空间效果,从而提供了一种良好的与车身集成的电池包壳体布置结构。

52.通过上述的设置,电池包与车身集成为一个零件总成,车身代替了电池包的上盖板和相应的骨架梁,实现了电池包减重、扩大电池包内部电芯布置空间等目的。在装配过程中,通过在地板面板31、门槛梁100、搭接梁20、横梁40和电池包下壳体30等配合的部位安装密封部件,可很好地实现电池包结构的密封性。

53.另外,如图6并结合图7所示,为提升门槛梁100在本实施例的电池包壳体结构中的良好支撑、装配和防护性能;本实施例的门槛梁100采用如下的结构形式。

54.在门槛梁100的门槛梁本体的上部结构中,由门槛梁本体的外侧向内依次设有第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7。

55.其中,本实施例的第一顶壁5的一侧与门槛梁本体的外侧壁1相连,另一侧通过第一竖筋8与第二顶壁6的一侧相连,而第二顶壁6的另一侧与第三顶壁7的一侧相连,且第三顶壁7的另一侧则连接于门槛梁本体的顶部3。

56.此外,第一竖筋8的底端与位于门槛梁本体内的第一横筋12相连。第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7均上倾设置,且第一顶壁5、第二顶壁6、第三顶壁7的上倾角依次增大。

57.另外,上述的门槛梁本体的上部具体是指位于门槛梁本体上方的部分,顶部3即为该上部部分的顶端部分,第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7则为构成顶部3的部分结构。

58.本实施例中,第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7的上倾角,即为第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7分别与图7所示状态中的水平方向的夹角,且此处的水平方向,也即上述第一横筋12的布置方式。此外,为便于描述,本实施例将第一顶壁5的上倾角称为α,第二顶壁6的上倾角称为β,第三顶壁7的上倾角称为δ,并且在具体实施时,作为优选的,α、β及δ也均设置为均大于15

°

。

59.作为优选的,本实施例在门槛梁本体内也设有第二竖筋9,且第二竖筋9位于第一横筋12下方,并通过第一横筋12与第一竖筋8相连。同时,该第二竖筋9与第二顶壁6和第三顶壁7之间的连接点670上下对齐。

60.作为进一步的设置,上述的门槛梁本体的顶部3设有第三竖筋10,而上述的第三顶壁7连接至门槛梁本体顶部3的一侧与该第三竖筋10相连。并在具体结构中,作为更佳地设计,该第三竖筋10形成于门槛梁本体的部分长度上。

61.通过设置上述的第二竖筋9和第三竖筋10,能够在原有的结构基础上,进一步增强

本实施例门槛梁本体的结构强度,以确保门槛梁本体的结构强度符合实际应用需求。

62.此外,基于上述的第二竖筋9和第三竖筋10的设置,本实施例中,作为优选的,如图8所示,外侧壁1和第一竖筋8之间的横向距离d1、第一竖筋8与第二竖筋9之间的横向距离d2,以及第二竖筋9和第三竖筋10之间的横向距离d3均不小于5mm。如此,便可形成第一竖筋8、第二竖筋9和第三竖筋10之间的分段错开设计,进而可提升门槛梁100在碰撞过程中的压溃吸能效果。

63.同时,第一竖筋8、第二竖筋9和第三竖筋10之间呈非贯通式的设计,即能够为门槛梁本体提供一定的结构强度,又可以与分段错开设计相配合,进一步增强压溃诱导及吸能效果。

64.该非贯通式的设计即如图6和图7所示的那样,第一竖筋8并未贯穿第一横筋12而与门槛梁本体的底部4相连,第二竖筋9并未贯穿第一横筋12而与第二顶壁6和第三顶壁7之间的连接点670相连,且第三竖筋10未贯穿门槛梁本体的顶部3而与门槛梁本体的底部4相连。

65.而且,第一竖筋8、第二竖筋9和第三竖筋10之间的分段错开设计和非贯通式设计,与第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7之间形成的角度渐进过渡设计相结合后,相比于两种设计的单独使用,能够更进一步地加强压溃诱导及吸能效果。

66.另外,本实施例的门槛梁本体内设有第一斜筋13,不仅可以确保门槛梁本体的结构强度,还能够与碰撞受力方向呈一定角度设计,并能够与第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7之间形成的角度渐进过渡设计相配合,以进一步提升压溃诱导效果。

67.如图6所示,该第一斜筋13位于第一横筋12的下方,且第一斜筋13和第二竖筋9相交。同时,在门槛梁本体内还设有位于第三顶壁7内侧的第四竖筋11,且第四竖筋11的顶端连接至门槛梁本体的顶部3,第四竖筋11的底端连接于第一横筋12上。第四竖筋11可与第一竖筋8、第二竖筋9和第三竖筋10之间相配合,以在确保门槛梁本体具有一定结构强度的基础上,形成上述的分段错开设计和非贯通式设计,并取得相应的使用效果。

68.本实施例中,作为优选的,门槛梁本体的内侧形成有地板横梁搭接凸台200,以可减少或防止发生侧碰时,门槛梁100翻转而侵入位于内侧的电池包。作为进一步的设置,位于地板横梁搭接凸台200处的门槛梁本体的内侧壁2,也即图7中所示的位于第一横筋12上方部分的内侧壁2呈外倾状设置,以便于横梁40和该地板横梁搭接凸台200之间进行搭接。

69.本实施例所述的门槛梁,通过将第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7均上倾设置,以可形成第一顶壁5、第二顶壁6和第三顶壁7与碰撞受力方向呈一定角度设计,进而能够在保证门槛梁100具有良好的支撑强度的基础上,形成压溃诱导及吸能效果。

70.与此同时,将各上倾角依次增大设置,还可在各上倾角之间形成角度渐进过渡设计,由此可进一步提升压溃诱导及吸能效果,而能够有效提升门槛梁100的压溃吸能效果。

71.并且,通过在门槛梁本体的底部4合理布置举升垫块14,不仅为举升垫块14在门槛梁100上的装配布置提供了良好的方案,而且利于改善门槛梁本体在抬升车辆时的承载性能;制动管固定槽15的设置,则为制动管的布置提供了合理的空间和安装条件,有利于改善门槛梁100及其周边部件的配合效果、以及门槛梁100在装配方面的作用。

72.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型

的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。