1.一种油气双冷电机,属车轮动力传动技术领域,尤其涉及电动摩托车和电动自行车的车轮动力传动。

背景技术:

2.现有电动车轮毂电机仅靠空气散热的方式,此散热方式散热效率极低,特别是在高速行驶或在丘陵山区行驶时,其坡度大、负载重,电机超负荷运行时温升高,很容易烧坏电机,迫使磁钢片高温退磁等。如此大大缩减了电机使用寿命,电动车使用范围受到局限。现有技术的液体冷却电机,无冷却油散热循环系统和油液分离系统,致使电机极易产生高温,如无油液分离系统,其定子、转子气隙内的油液根本无法排出,就会产生旋转油液阻力,油量略多、或转速越高阻力就越大,这无疑降低了电动车行驶续航里程和整机性能。所以解决的办法就是只能添加较少的冷却油来降低油阻损耗,但是较少的冷却油降温效果很差,特别是在丘陵、山区遇到连续爬陡坡时,电机电流大,绕组发热量迅速增加,机内温度快速上升,不但冷却油温度升高,同时电机内腔压力变大,电机内外压力失衡,机内冷却油随即产生蒸汽压力,蒸汽压力要释放,就更容易通过电缆线口、油封以及其它密封组件向电机外部渗油,以上均为现有技术油冷电机的痛点及通病,这样就会加快冷却油消耗,让电机失去冷却油的保护作用。目前的液冷电机中,还不能彻底解决所述排气排油的疑难问题。

技术实现要素:

3.本发明要解决的问题就是针对以上不足而提供一种可多油量循环无油阻,能彻底解决液冷电机排气排油问题,降温效果好的电动摩托车及电动自行车用的新型电机。其技术方案如下:

4.一种油气双冷电机,包括电机轴、定子、转子和轮毂钢圈,定子固定在电机轴上,转子套装在定子上,转子的外圈与轮毂钢圈焊接固连,转子两端分别固连电机左端盖和电机右盖;其关键技术是转子上设有连接环,连接环上设有支撑圈,支撑圈与电机左端盖连接,在电机左端盖内安装冷却液循环罩,在冷却液循环罩上设有灌流块和进油孔,在冷却液循环罩内侧设有喷油嘴,在冷却液循环罩的圆周位置开有出油槽;冷却液循环罩、电机右盖以及转子形成的空间构成电机工作室,冷却液循环罩、电机左端盖以及连接环、支撑圈形成的空间构成油液存储、循环冷却室,电机工作室和油液存储、循环冷却室构成冷却油散热循环系统,电机工作室、定子、磁钢片之间的气隙经过出油槽通向油液存储、循环冷却室构成冷却油分离系统;在电机左端盖外部安装油汽回收室构成电机腔内外压差平衡系统,油汽回收室一端套装在电机轴上并经定位轴套固定,油汽回收室另一端套装在电机左端盖上,在油汽回收室的圆周位置开有一个或多个通气孔,在其中一个或多个通气孔内分别固连气流管或防水透气阀。

5.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

6.1、本发明设置电机腔内外压差平衡系统,该平衡系统的以下结构对装置产生积极

作用:

①

平衡系统的油汽回收室连接较多气流管或防水透气阀;

②

由多条不同角度和方位的通气隔离排油道、油封、排气孔的交汇处以及油汽回收室内各零部件连接后所有的联通空间形成“油汽迷宫道”;

③

排气孔与气流管或防水透气阀连接口之间有一个空间,犹如又一个回收室。这些结构能将电机工作室内剩余的油汽油液通过通气隔离排油道隔离移动到油汽回收室中进行充分汽化二次回收,尤其是“油汽迷宫道”的主要功能是排出气压回收油液,让机内温度和气流得到充足的空气交换,在电机腔内外温差较大的情况下,使电机腔内蒸汽压力保持平衡,既能畅通排气,又能极佳地转化回收油汽,防止冷却液涌出到电机外部而渗漏,实现无油液排放。彻底解决了现有技术油液冷却电机一直不能解决的性能差和受热之后油液热膨胀从电源线及密封口冒油、渗油的问题。

7.2、本发明的电机腔内外压差平衡系统给了电动车电机一个良好的低温工作条件。经道路实际测试数据显示,在连续两公里陡坡同等条件下本技术方案与现有油液冷却电动车对比试验得出:现有技术油液冷却电动车行驶至两趟半时(累计距离5公里),车已烧坏不能行驶,此时电机内温度为156度;而本技术方案电动车与其同等条件下电机内温度为98度,按该类型电机的设计极限温度应该是120度。以下表格是对比试验数据:

[0008][0009]

3、电机腔内外压差平衡系统的另一结构是在油汽回收室的通气孔内安装防水透气阀,也能达到防水防尘透气的目的,结构简单维护方便。

[0010]

4、电机腔内外压差平衡系统设置于电机壳外侧,此处具有足够大的空间易于安装油汽回收室,又因它位于机外,能更好的发挥最佳性能。这样既保证了电机轴的强度又可避免在搬运过程中损坏气流管,以及在售后维修更换刹车制动器时不用再拆卸气流管,利于维护安装,简化了制造工艺,降低了制造成本,提高了安全性能等。

[0011]

5、本发明具有冷却油散热循环系统,电机工作室与油液存储、循环冷却室相互联通循环,它能根据电机转速高低自动调节、释放、存储在油液存储、循环冷却室内的油量。冷却油量充足,循环过程中电机无油阻损耗,同时冷却油液可通过喷油嘴更加精确瞄准电机绕组、定子喷油,可持续将发热源头绕组的热量吸收载入循环冷却室进行循环冷却来降低电机温度,从而降低电机故障率,减少使用成本,增加使用寿命,使电动车发挥最佳的效率及性能。

[0012]

6、它还设有冷却油分离系统,电机转子旋转时,在离心力的作用下,将电机工作室内的冷却油迅速强行排至油液存储、循环冷却室,随即又将电机定子、转子气隙内的油液分离排出,冷却油不会停留于转子和定子之间的气隙之中,这样既达到了循环散热目的,保护了磁钢不被退磁和线圈不易被烧,又解决了电机气隙无油阻损耗的问题,电机冷却散热效

果极佳,实现了电机无油阻工作的目的,取得了既有油液无泄漏的效果,达到零污染的环保目的。冷却油散热循环系统和冷却油分离系统构成“双冷”电机。

[0013]

7、本发明电机转子与连接环和支撑圈为一体式结构,减少了制造工艺和螺栓固定安装点,支撑环无须通过螺栓与连接环固定,连接环也无须通过螺栓与电机转子固定,消除了分体式螺栓连接,简化了轮毂钢圈焊接工艺,规避了焊缝漏油风险。

[0014]

8、综上所述,本发明同时具有三大独立系统,即冷却油散热循环系统、冷却油分离系统和电机腔内外压差平衡系统。经实验测试,三大独立系统协调运作,使电机在工作过程中有极高的“智能控制”功能。当电动车超负荷或上陡坡低速大电流高温行驶时,电机转速较低(300转/分以下),此时在离心力的作用下,电机内冷却油跟随油液存储、循环冷却室内腔“旋转漂浮”存储的油量较少,则进入进油孔冷却循环的油量就更多,降温效果更好,所以本技术方案会根据电机转速高低自动调节、自动控制在大流量油液循环情况下的极速降温喷淋运行模式。而电动车在平路或额定负载正常高速低温行驶时,电机内冷却油跟随油液存储、循环冷却室内腔“旋转漂浮”存储的油量较多,则进入进油孔冷却循环的油量较少(因较多的油量都环绕旋转漂浮存储在油液存储、循环冷却室内),但是此时是低温行驶,也不需要大流量循环冷却,所以本技术方案又会根据电机转速高低自动调节、自动控制在小流量油液循环情况下的慢速降温飞溅运行模式,从而保证电机工作在一个极佳环境条件中,使电机持续发挥最高性能。

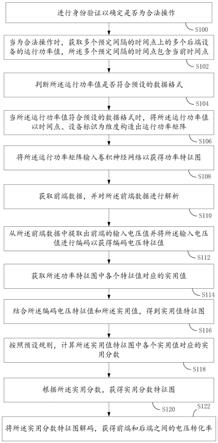

附图说明

[0015]

图1,是本发明结构示意图;

[0016]

图2,是图1局部放大结构示意图;

[0017]

图3,是本发明电机腔内外压差平衡系统结构示意图;

[0018]

图4,是图3剖视图;

[0019]

图5,是本发明另一结构示意图;

[0020]

图6,是图5局部放大结构示意图;

[0021]

图7,是本发明电机腔内外压差平衡系统另一结构示意图;

[0022]

图8,是图7剖视图;

[0023]

图9,是本发明定位轴套立体结构示意图;

[0024]

图10,是图1立体装配结构示意图;

[0025]

图11,是本发明再一结构示意图;

[0026]

图12,是图11局部放大结构示意图;

[0027]

图13,是本发明又一结构示意图;

[0028]

图14,是图13局部放大结构示意图;

[0029]

图15,是本发明法兰盘立体结构示意图;

[0030]

图16,是图15剖视图;

[0031]

图17,是本发明风叶立体结构示意图;

[0032]

图18,是本发明电机转子立体结构示意图;

[0033]

图19,是本发明冷却液循环罩立体结构意图;

[0034]

图20,是本发明灌流块放大示意图;

[0035]

图21,是本发明冷却液循环罩另一方向立体结构示意图;

[0036]

图22,是本发明电机左端盖立体结构示意图;

[0037]

图23,是本发明电机左端盖另一方向立体结构示意图。

具体实施方式

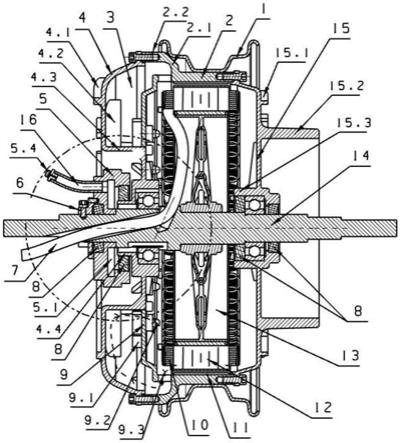

[0038]

实施例1:

[0039]

参见图1~图4、图9、图10、图18~图23,一种油气双冷电机,包括电机轴14、定子12、转子2和轮毂钢圈1,定子12固定在电机轴14上,转子2套装在定子12上,转子2的外圈与轮毂钢圈1焊接固连,转子2两端分别固连电机左端盖4和电机右盖15;其关键技术是转子2上设有连接环2.1,连接环2.1上设有支撑圈2.2,支撑圈2.2与电机左端盖4连接,在电机左端盖4内的右侧通过支撑柱4.6固定安装冷却液循环罩9,在冷却液循环罩9外侧的圆周位置设有若干灌流块9.1,在位于灌流块9.1的圆弧内半包围位置开设进油孔9.4,在冷却液循环罩9内侧对应进油孔9.4的圆周位置设有若干喷油嘴9.2,在冷却液循环罩9的圆周位置紧邻连接环2.1开有若干出油槽9.3;冷却液循环罩9、电机右盖15以及转子2形成的空间构成电机工作室13,冷却液循环罩9、电机左端盖4以及连接环2.1、支撑圈2.2形成的空间构成油液存储、循环冷却室3,电机工作室13和油液存储、循环冷却室3构成冷却油散热循环系统,喷油嘴9.2位于电机工作室13内,这样电机工作室13和油液存储、循环冷却室3通过出油槽9.3和进油孔9.4、喷油嘴9.2相互连通,电机工作室13以及电机工作室内的定子12、磁钢片11之间的气隙经过出油槽9.3通向油液存储、循环冷却室3,这些通道构成冷却油分离系统;如图1~图4所示,在电机左端盖4外部的凹腔4.3内安装油汽回收室5构成电机腔内外压差平衡系统,油汽回收室5一端通过中心轴孔5.5套装在电机轴14上并经定位轴套6固定,油汽回收室5被定位轴套6固定后呈静止状态,油汽回收室5另一端通过油封8套装在电机左端盖4的中心轴套4.4上,在油汽回收室5的圆周位置开有一个或多个通气孔5.2,在一个或多个通气孔5.2内分别固连气流管16,气流管16另一端安装防水透气阀5.4。

[0040]

如图9所示,在定位轴套6的法兰圆周位置设有定位销6.1,定位销6.1嵌入油汽回收室5的定位孔5.3内,用于防止油汽回收室5绕电机轴14转动,从而固定成为静止状态。

[0041]

油汽回收室5的功能是在工作过程中,将工作室13内的油汽油液先移动,后隔离,再进行二次回收。

[0042]

如图2所示,在电机左端盖4的轴承孔内壁开有第一通气隔离排油道4.7,在电机轴14上开有第二通气隔离排油道14.1,在电机轴14与电机左端盖4的中心轴套4.4之间设有第三通气隔离排油道4.8,电机左端盖4的轴承孔内的轴承的滚珠和保持架的间隙形成第四通气隔离排油道4.8.1。这四个通气隔离排油道互相连通,能将电机工作室内剩余的油汽油液隔离移动到油汽回收室5中进行汽化二次回收,并且与冷却油散热循环系统相通。

[0043]

所述油汽回收室5内设有油汽迷宫道5.1,其主要功能是散热、排气和二次回收油液。

[0044]

所述灌流块9.1为一半圆弧结构,半圆弧一端是推流尾9.1.1,另一端是导流块9.1.2,在电机左端盖4内侧圆周位置还设有若干辅助推流块4.2,辅助推流块4.2、灌流块9.1位于油液存储、循环冷却室3内,辅助推流块4.2与灌流块9.1共同作用推动冷却油加大喷油嘴9.2的喷油量。

[0045]

在定位轴套6和油汽回收室5之间也设有油封8,防止油液从定位轴套6的轴孔中渗漏;所述电机右盖15的中心轴承孔15.3的左右两端也设有油封8,加强了此处密封性,防止冷却油渗漏到刹车鼓15.2内。

[0046]

在电机左端盖4外侧圆周位置设有若干第一导风散热筋4.1;如图1所示,在电机右盖15外侧圆周位置还设有若干第二导风散热筋15.1,以加快对刹车鼓15.2的散热。

[0047]

在电机左端盖4上还设有冷却油可视观察窗4.5。

[0048]

本实施例的工作原理是:

[0049]

当车辆静止时电机不转动,此时电机内的冷却油为静止状态,冷却油面淹没进油孔9.4,让下端的电机磁钢片11、定子12和电机线圈绕组10浸泡在冷却油里,冷却油的容量根据电机工作室13和油液存储、循环冷却室3的容量大小按一定比例添加。电机轴14固定于车架、后平叉上不动,如图1、图2所示,油汽回收室5外挂套装在电机左端盖4上,油汽回收室5一端被定位轴套6固定,油汽回收室5另一端被油封8的外径固定,油汽回收室5工作时不随电机左端盖4旋转,呈“静止状态”。当车辆骑行时,电机转子2开始转动,电机内部的冷却油在电机转子2旋转时产生的离心力的推动下,迅速从电机工作室13通过出油槽9.3向油液存储、循环冷却室3排油填充,同时电机工作室13内的冷却油瞬时减少,因为排油流量大于进油油量,迫使电机气隙内的冷却油也被冷却液循环罩9圆周位置的出油槽9.3彻底排出,进而完成了第一次油汽油液的回收过程。此时电机气隙内没有油液阻碍转子旋转,所以电机就不会产生油阻。当电机达到一定转速,油液存储、循环冷却室3内的冷却油填充到一定容量时,冷却油在辅助推流块4.2和灌流块9.1的推动下被压入进油孔9.4,然后通过喷油嘴9.2喷洒到电机工作室13内的电机线圈绕组10以及发热零部件上快速降温,吸热后的冷却油在离心力的作用下又通过出油槽9.3向油液存储、循环冷却室3排油填充,就这样连续不断地进入下一循环。当车辆在连续坡路行驶时,电机电流增大、电机内温度升高,电机内腔压力变大,此时电机内冷却油液蒸发膨胀,油汽通过第一通气隔离排油道4.7、第二通气隔离排油道14.1、第三通气隔离排油道4.8和第四通气隔离排油道4.8.1(此为轴承滚珠和保持架的间隙而成)移动隔离进入到油汽回收室5内,再经过油汽迷宫道5.1进行二次油汽转油液的回收。具体是当高温油蒸汽进入油汽回收室5后,由于油汽回收室5位于电机壳外部,其温度远低于电机内部温度,所以高温油汽遇冷后在油汽迷宫道5.1内滞留转化为油液,然后又通过第三通气隔离排油道4.8将吸入的油液分流给第一通气隔离排油道4.7、第二通气隔离排油道14.1和第四通气隔离排油道4.8.1,然后回流到电机工作室13内。因为第一通气隔离排油道4.7和第四通气隔离排油道4.8.1均位于轴承孔内,第二通气隔离排油道14.1位于电机轴14上,第三通气隔离排油道4.8位于电机轴14与电机左端盖4的中心轴套4.4之间,所以它们均属旋转动态吸入式通气隔离排油道。它比静态通气隔离排油道回收效率高出数倍,在离心力的作用下将回收的油液即刻送回电机工作室13内进行下一循环过程。此工作循环过程其高温油汽和油液面高度不会高于具有吸力的旋转第三通气隔离排油道4.8的进口处,从实际测试显示油液面高度根本无法跨越第三通气隔离排油道4.8对应的下方进口处,所以经油汽回收室5回收之后通气孔5.2中不会有油液排出。通气孔5.2连接气流管16,气流管16另一端安装防水透气阀5.4,具有防尘功能,气体最后通过防水透气阀5.4排出。

[0050]

综上所述,本油气双冷电机在工作过程中冷却油不会停留于转子和定子之间的气隙之中,这样既达到了循环散热目的,保护了磁钢不被退磁和线圈不易被烧,又解决了电机

气隙无油阻损耗的弊端,同时在电机高温运行时机内外压差能通过油汽回收室5得到平衡,防止油液渗漏。

[0051]

实施例2:

[0052]

参见图5~图9、图18~图23,本实施例中所述电机冷却油散热循环系统和冷却油分离系统与实施例1一致,在此不再赘述,不同之处在于电机腔内外压差平衡系统。在电机左端盖4外部的凹腔4.3内安装油汽回收室5构成电机腔内外压差平衡系统,油汽回收室5一端通过中心轴孔5.5套装在电机轴14上并经定位轴套6固定,油汽回收室5被定位轴套6固定后呈静止状态,油汽回收室5另一端通过油封8套装在电机左端盖4的中心轴套4.4上,在油汽回收室5的圆周位置开有一个或多个通气孔5.2,在一个或多个通气孔5.2内分别安装防水透气阀5.4,达到通气、电机内外压差平衡、防水和防油液泄漏的目的。其工作原理与实施例1相同。

[0053]

实施例3:

[0054]

参见图11、图12、图15~图23,本实施例中所述电机冷却油散热循环系统和冷却油分离系统与实施例1一致,在此不再赘述,不同之处还是在于电机腔内外压差平衡系统。该电机腔内外压差平衡系统是将电机左端盖4的轴套延长段作为旋转油汽回收室4.9,使得旋转油汽回收室4.9与电机左端盖4构成内置式的一体结构,旋转油汽回收室4.9内通过定位轴套6固定安装法兰盘18,在法兰盘18的圆周位置开有一个或多个通气孔5.2,在一个或多个通气孔5.2内分别安装防水透气阀5.4。法兰盘18中心开有轴孔18.1,它的圆周位置设有定位孔5.3,定位轴套6上的定位销6.1嵌入定位孔5.3内防止法兰盘18绕电机轴14转动;在旋转油汽回收室4.9与法兰盘18之间设有油封8,定位轴套6和法兰盘18之间还设有油封8防止油液从定位轴套6的轴孔中渗漏;在电机左端盖4靠近轴承孔的圆周位置开有若干第五通气隔离排油道4.10。

[0055]

在电机左端盖4外部左侧的凹腔4.3内位于法兰盘18左侧安装风叶17,风叶17的圆周位置设有若干叶片17.1。

[0056]

本实施例的工作原理是:

[0057]

本实施例中所述冷却油散热循环系统和冷却油分离系统的工作原理与实施例1一致,在此不再赘述,不同之处是电机腔内外压差平衡系统。当车辆在连续坡路行驶时,电机电流增大,机内温度升高,电机内腔压力变大,此时机内冷却油液蒸发膨胀通过旋转吸入式第四通气隔离排油道4.8.1、第五通气隔离排油道4.10到油汽迷宫道5.1进行二次油汽转油液的回收。具体是当高温油汽通过第四、第五通气隔离排油道进入油汽迷宫道5.1后,由于旋转油汽回收室4.9位于电机左端盖4的外侧,其温度远低于电机内部温度,所以高温油汽遇冷,在油汽迷宫道5.1内滞留转化为油液,通过第五通气隔离排油道4.10吸入送回到电机工作室13内完成二次大部分的油汽转油液回收。余留部分油汽油液会同之后进入的油汽再进行下次循环回收过程;从实际测试显示冷却油的液面高度刚到第五通气隔离排油道4.10对应的下方进口处就被吸入回收了。所以经油汽迷宫道5.1回收之后通气孔5.2中不会有油液排出。风叶17随电机转动可持续给电机左端盖4及旋转油液回收室4.9和油液存储、循环冷却室3轴向风冷散热,同时也给法兰盘18降温,加快油液存储、循环冷却室3和电机工作室13内部高温油汽变油液的转换,快速完成油汽回收。旋转油液回收室4.9与电机左端盖4是一体结构,旋转油液回收室4.9随电机左端盖4旋转,所以旋转油汽回收室4.9工作时呈“旋

转状态”;法兰盘18通过定位轴套6固定在电机轴上,法兰盘18与旋转油液回收室4.9之间安装油封8,所以法兰盘18在工作中不动。

[0058]

实施例4:

[0059]

参见图13~图23,本实施例中所述电机冷却油散热循环系统和冷却油分离系统与实施例3一致,在此不再赘述,不同之处还是在于电机腔内外压差平衡系统。该电机腔内外压差平衡系统是将电机左端盖4的轴套延长段作为旋转油汽回收室4.9,使得旋转油汽回收室4.9与电机左端盖4构成一体结构,旋转油汽回收室4.9内通过定位轴套6固定安装法兰盘18,在法兰盘18的圆周位置开有若干通气孔5.2,在一个或多个通气孔5.2内分别固连气流管16,气流管16另一端安装防水透气阀5.4。其工作原理与实施例3相同。

[0060]

图中7是电机线。

[0061]

以上虽然结合了附图描述了本发明的实施方式,并非因此限制了本发明的专利范围,但本领域的普通技术人员也可以意识到对所附权利要求的范围内作出各种变化或修改,和各个零部件名称的修改,这些变化和修改应理解为是在本发明的范围和意图之内,凡是利用本发明说明书内容所作的等效流程或等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。