1.本技术涉及玩具领域,尤其涉及拼搭的古建筑模型,具体涉及古建筑模型中栏杆及栏杆与台基组件。

背景技术:

2.栏杆是中国古建筑外檐装修的一个重要类别。栏杆最初是作为遮挡物,后来渐渐发展变化,式样丰富、雕刻精美,成了重要的装饰设置,而在园林中,栏杆则又起到隔景与连景的作用。在建筑的台基、走廊处和池水边都经常可以看到栏杆的身影,不论是厅堂、居室、亭、楼、水榭等建筑也都可以设置栏杆。

3.现有的古建筑模型中,通常将古建筑模型制作成一个整体,比较呆板、笨重,失去拼搭的乐趣。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于提出一种改进的古建筑模型中栏杆及栏杆与台基组件,来解决以上背景技术部分提到的技术问题。

5.第一方面,本技术提供了一种古建筑模型中栏杆,所述栏杆的底部具有骑马榫。

6.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫具有凹槽。

7.在一些实施例中,所述栏杆底部骑马榫的朝向为如下一种:向前、向后、向左、向右。

8.在一些实施例中,所述栏杆底部骑马榫的个数为如下一种:1个、2个、3个、4个。

9.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫为l形状。

10.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫为倒t形状。

11.第二方面,本技术提供了一种一种古建筑模型中栏杆与台基组件,所述组件包括栏杆、台基,具体的:所述栏杆的底部具有骑马榫,所述台基上具有插槽。

12.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫上具有凹槽,所述台基底部具有凸起棱,拼搭后,所述栏杆骑马榫的凹槽与所述台基底部的凸起棱接合。

13.在一些实施例中,所述栏杆底部骑马榫的朝向为如下一种:向前、向后、向左、向右。

14.在一些实施例中,所述栏杆底部骑马榫的个数为如下一种:1个、2个、3个、4个。

15.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫为l形状。

16.在一些实施例中,所述栏杆底部的骑马榫为倒t形状。

17.本技术提供的古建筑模型中栏杆与台基组件中,栏杆的底部具有骑马榫,台基上具有插槽,拼搭时,先将栏杆底部的骑马榫插入台基的插槽中,然后,推动栏杆,让栏杆的骑马榫勾住台基。实现拼搭后的栏杆与台基在水平和垂直方向都锁定在一起,比较牢固。拆解时,只需要先将骑马榫移动到台基的插槽口处,再将骑马榫退出插槽,实现栏杆与台基的分离。支持反复拼搭与拆解,比较灵活。

附图说明

18.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

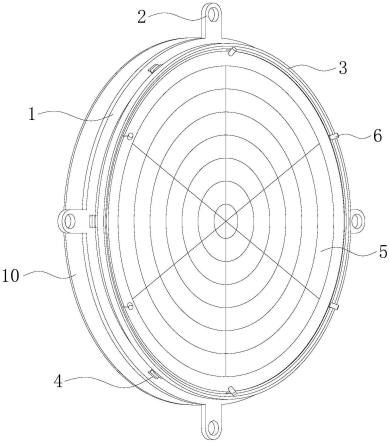

19.图1是本技术一实施例中栏杆的结构示意图;

20.图2是本技术另一实施例中栏杆的结构示意图;

21.图3a是本技术另一个实施例中拼搭后的栏杆与台基组件的结构示意图1;

22.图3b是本技术另一个实施例中拼搭后的栏杆与台基组件的结构示意图2;

23.图4是本技术又一个实施例中栏杆的结构示意图;

24.图5是本技术又一实施例中栏杆与台基拼搭后的剖面图。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。

26.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

[0027]“栏杆”,原作“阑杆”,原是指用木料编织起来的遮挡物,后来又发展出石、砖、琉璃等不同材料所制成的栏杆。栏杆早在周代时即有设置,这在周代留存的明器纹饰中可以看到。到了汉代,栏杆的运用已经较为普遍了,同时栏杆也出现了寻杖、华板、望柱、地栿等构件。南北朝时期,栏杆已基本具备后世所见栏杆的形制。其后,经过不断的发展丰富,到明清时期栏杆在装饰上越发繁复多样。

[0028]

参考图1,该图是本技术一实施例中栏杆的结构示意图。如图1所示,栏杆1底部具有1个骑马榫11。骑马榫11的形状类似l形状。

[0029]

继续参考图2,该图是本技术另一实施例中栏杆的结构示意图。如图2所示,栏杆2的底部具有2两个骑马榫,即骑马榫21、22。

[0030]

在上述两个实施例中,将栏杆独立制作成一个构件,且在栏杆底部设置连接部位骑马榫,用于与台基、走廊等构件拼搭,从而完成亭、楼、殿、塔、水榭等建筑的栏杆部分的拼搭。拼搭后,支持反复拼搭与拆卸,比较灵活,趣味性强。

[0031]

继续参考图3a、图3b,图3a、图3b分别是本技术另一个实施例中拼搭后的栏杆与台基组件的结构示意图1和结构示意图2。拼搭时,先将栏杆2底部的骑马榫21、22插入台基3的插槽中,然后,推动栏杆2,让栏杆2的骑马榫21、22勾住台基3。实现拼搭后的栏杆与台基在水平和垂直方向都锁定在一起,比较牢固。拆解时,只需要先将骑马榫21、22移动到台基3的插槽口处,再将骑马榫21、22退出插槽,实现栏杆与台基的分离。支持反复拼搭与拆解,比较灵活,充满乐趣。

[0032]

继续参考图4,该图是本技术又一个实施例中栏杆的结构示意图。如图4所示,栏杆4的底部具有骑马榫41、42。在骑马榫41的上具有凹槽411。同样,在骑马榫42上具有凹槽421。凹槽具有定位和限位的作用。

[0033]

继续参考图5,该图是本技术又一实施例中栏杆与台基拼搭后的剖面图。如图5所示,拼搭后,栏杆4的骑马榫41、42插入台基5的插槽中,且骑马榫41上的凹槽卡上台基5底部

的凸起棱51上。同理,骑马榫42上的凹槽卡上台基5底部的凸起棱52上。

[0034]

在本实施例中,栏杆底部的骑马榫插入台基的插槽,并向左推动栏杆后,栏杆与台基之间的榫卯拼搭已经很牢固了,在上述基础上,栏杆骑马榫上的凹槽卡在台基底部的凸起棱上,凸起棱限制了栏杆的移动,使拼搭后的栏杆与台基更加的牢固。另外,因凸起棱的大小比较小,所以并不影响拆卸,支持反复拼搭与拆卸。

[0035]

上面几个实施例中,栏杆底部l形状的骑马榫与栏杆的走向平行,在其他实施例中,栏杆底部l形状的骑马榫与栏杆的走向垂直正交,类似xy坐标系。栏杆是x轴,l形状的骑马榫是y轴。即栏杆底部骑马榫的朝向为如下至少一种:向前、向后、向左、向右。另外,在本技术中,不限制栏杆底部骑马榫的个数。在一些实施例中,栏杆底部骑马榫的个数为如下一种:1个、2个、3个、4个。

[0036]

上述栏杆与台基间的连接方案可应用于各种类型的栏杆,例如,寻杖栏杆、垂带栏杆、坐凳栏杆、靠背栏杆。

[0037]

在其他实施例中,将骑马榫设计成倒t形状。

[0038]

在其他实施例中,将骑马榫设计成倒t形状,两边都设置凹槽。

[0039]

本技术的栏杆与台基属于可拼搭古建筑模型的零件,视古建筑模型的造型与大小的不同,可将栏杆、台基分别制作成一个整体,或由多个构件拼搭成一个完整的台基及由多个构件拼搭成一个完整的栏杆。

[0040]

以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。